重金屬污染物在土壤中遷移規律研究

韓修益

(安徽環境科技研究院股份有限公司,合肥 230088)

土壤資源是人類生產生活的重要物質資源,也是經濟社會發展的基礎,與大氣、水等共同構成了人類賴以生存的生物圈。近年來,我國社會經濟快速發展,工業廢水、廢氣、固體廢物排放量卻日益增加,同時機動車保有量快速增長導致尾氣排放量的激增,環境問題成為經濟社會可持續發展必須要面對和解決的難題之一。其中,工業、農業生產所產生的土壤重金屬污染尤為引人關注。土壤重金屬污染是指受人類活動影響,土壤中重金屬元素含量高于背景值,導致土壤生態環境惡化。土壤受重金屬污染后,重金屬元素在土壤中滯留時間較長、遷移性較差,其他生物難以有效對其降解,使得其一旦通過水、植物以及其他介質進入土壤,會造成土壤重金屬元素含量超標,進而通過農作物等進入食物鏈中,最終影響人類的健康。人為因素是土壤重金屬污染產生的主因,如采礦、污水排放、重金屬制品(如農藥、化肥的過量施用)等,其加劇了土壤重金屬污染,導致環境惡化。

農業農村部環保監測系統調查了全國24個省(市)的320個嚴重污染區土壤,結果發現,農產品污染超標面積占污染區農田總面積的20%,其中有80%屬于重金屬污染。全國糧食調查結果表明,重金屬鉛、銅、汞和砷等超標率占重金屬超標農產品的10%。土壤重金屬污染不僅加劇環境污染,也會造成巨大的經濟損失。例如,受土壤重金屬污染影響,每年我國糧食減產1 000萬t左右,有1 200萬t糧食直接被重金屬污染,每年重金屬污染導致糧食減產和糧食作物被污染的損失就超過200億元。因此,探討重金屬污染物在土壤中的遷移規律,為后期修復提供理論、方法支撐,對降低土壤重金屬污染物含量具有積極的現實意義。

1 土壤理化性質及形態分析

測定土壤樣品的理化性質,需要進行土壤監測樣品的采集和制備[1]。采樣時,主要采集原始土樣的上、中、下三個土層,土壤樣品采集后用白鐵盒裝盒后送試驗室分析。樣土采集后需要進制備,先將其中的石頭、石灰結塊以及鐵錳結塊、昆蟲尸體等進行篩選、去除,然后將其均勻鋪于白紙上,自然風干,待樣品自然晾至半干狀態后進行搗碎,再風干后碾壓,去除土壤樣品中的雜物,稱重、記錄。通過18目尼龍篩,過篩,再將樣品中的大物塊重新碾壓,保證過篩。

1.1 土壤樣品理化分析

重金屬含量、土壤密度、pH值以及含水率等,是土壤樣品理化分析的主要項目[2]。不同的項目指標以及測定分析方法應用于不同的土壤理化性質指標分析。例如,常采用烘箱、天平等烘干法分析土壤的含水率;采用雷茲pHs-25等儀器法分析土壤中的pH值;采用比重瓶、小漏斗等比重瓶法分析土壤的密度;采用電加熱板、重鉻酸鉀等容量法分析土壤有機質含量;采用原子吸收分光光度計、空氣壓縮機等火焰原子吸收分光光度法分析土壤中的重金屬背景含量等。

1.2 土壤形態分析

土壤中的重金屬污染危害程度通常是通過重金屬形態進行分析和評價,因此土壤重金屬污染物形態分析能夠幫助人們及時了解被監測土壤的重金屬污染狀況。實際應用中,人們可以通過可交換態、鐵錳氧化態、碳酸鹽態和硫化物形態等形態分析土壤中的重金屬污染物形態。其中,可交換形態對環境的變化敏感、活性較強,容易產生遷移,使得土壤中的重金屬污染物通過食物鏈危害人類健康。

2 土壤重金屬遷移模型

2.1 土壤中水分遷移模型

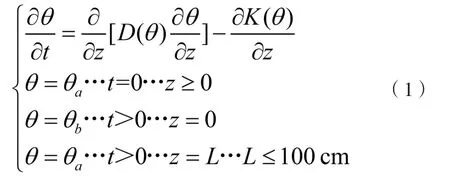

重金屬在土壤中的遷移模擬分析,主要包括確定性解的解析或數值模型和不確定解的隨機模型。其中,國內學者大多運用CD模型研究重金屬在土壤中的縱向運動[3]。重金屬溶液在土層表面形成漫流時,重金屬將隨著水分下滲,并在土壤中形成縱向的遷移擴散,根據達西定律和質量守恒原理,忽略表面蒸發、植物的蒸騰作用,在地表淺層積水、自由漫流情況下構建土壤水分運動模型,如式(1)所示。

式中,θa為均勻分布的初始含水率;θb為表面維持的飽和含水率;K(θ)為非飽和土壤的導水率,cm/h;D(θ)為土壤水擴散率,cm2/h;θ為土壤含水量。

2.2 溶質遷移模型

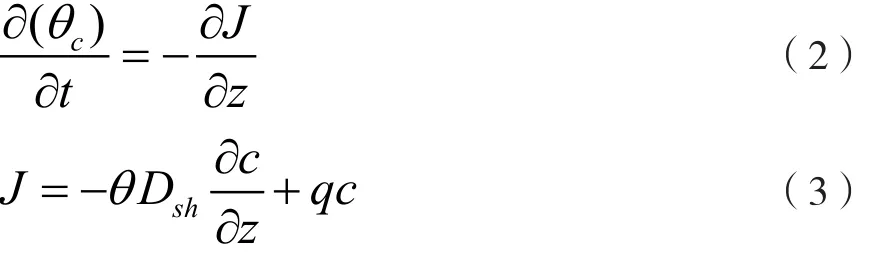

在實際運算過程中,為了突出主要矛盾,需要適當地省略掉冗余參數的分析。為了更為簡便地運用CD模型分析土壤中的重金屬,人們需要改進和優化傳統CD模型,提升模型的應用效率。在傳統的CD模型基礎上,人們可以運用溶質對流、擴散理論以及質量守恒原理,建立土壤重金屬污染物的遷移模型,如式(2)、式(3)所示。

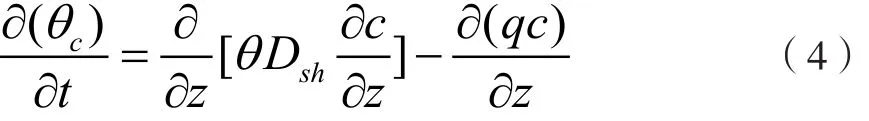

通過式(2)和式(3),人們可以得出土壤重金屬一維溶質遷移方程:

2.3 重金屬溶質縱向遷移模型

通過水分運動模型,計算出土壤含水率分布,然后利用Convective-Dispersive Model,并結合耦合區間樣品土壤的土層中水動力擴散系數分布方程式,建立土壤重金屬溶質的縱向遷移模型。為便于研究,建立1.0 g/L CuSO4溶液淺層Cu的遷移模型。

3 試驗分析

3.1 材料及方法

利用原子吸收光譜儀對土壤樣品中的重金屬進行測定,再利用試驗分析Cu元素的波長穩定性,探究土壤中重金屬Cu的顯性特征波峰,通過波長穩定性以及顯性特征波峰的分析,人們可以確定原子吸收光譜儀中光源體——銅燈輻射強度,這種方法的監測誤差較小。本試驗采用CuSO4為試驗物質,研究CuSO4物質在土壤中的豎向遷移特點。

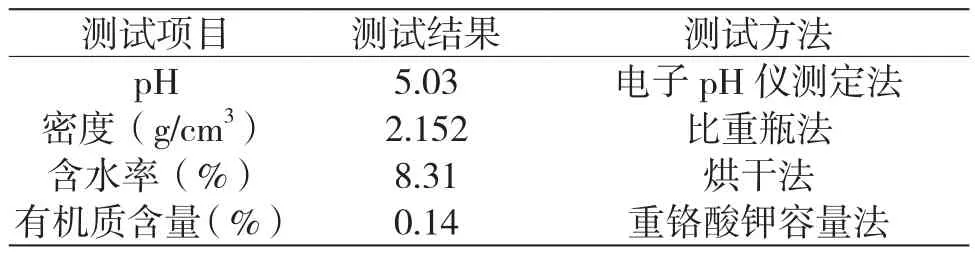

選取采樣中受到重金屬污染物較有代表性的土樣,采集地表1 m以下土壤,呈褐色。測試結果如表1所示。

3.2 試驗原理

土壤中的流動活性、物理化學性質等都會直接受到各種重金屬元素影響。當重金屬污染物進入土壤時,它們會產生溶解沉淀、吸附、解吸以及解離等各種物理反應和化學反應。通過這些變化分析,人們可以研究不同重金屬污染物在土壤中的空間和形態遷移情況。

表1 試驗土壤的物理化學性質測定

3.3 試驗步驟及結果

配制含銅量為1.0 g/L的硫酸銅溶液2 L,將配置好的硫酸銅溶液放置于土壤柱頂部,然后將溶液箱底部的水管以自由漫流形式向土壤中加注溶液。當試驗進行24 h時,取樣,并進行觀察和試驗數據分析;在48 h后,再取樣測量樣品中總銅含量和土壤交換銅含量。在50 h時實測樣品圓柱離地面15 cm柱、30 cm柱、45 cm柱、60 cm柱、75 cm柱、90 cm柱、105 cm柱、120 cm柱、150 cm柱處不同深度土層設置的取樣口銅濃度,其分別為1.01 mg/L、0.85 mg/L、0.83 mg/L、0.69 mg/L、0.035 mg/L、0.025 mg/L。

3.4 結果分析

硫酸銅溶液進入土壤中擴散過程中,溶液中的銅離子會以一種可交換形態附著于土壤表面和土壤淺層,當可交換狀態的硫酸銅溶液在土壤中不斷堆積后,其會與土壤中的碳酸根結合,最終生成碳酸銅,銅再與硫化物結合,生成硫化銅。此外,銅還會與錳、鐵等結合生成氧化物,這時,土壤中的銅溶液會逐漸向其他形式轉變,并由土壤表層不斷擴散至深層土壤中,使得其中的交換性銅含量持續增長。人們可以根據這些重金屬遷移規律,有效推進后期土壤污染物修復工作。