軟弱土地質條件下雙排鋼板樁圍堰加固實踐

鄧 前 鋒

(上海市基礎工程集團有限公司,上海 200002)

0 引言

雙排鋼板樁圍堰常用于建造大型的港口、碼頭、船塢、發電廠取排水構筑物等工程。有些工程所在地存在深厚軟弱土,地質條件較為復雜,加之受到周邊潮汐、風浪等外界因素影響,圍堰可能出現變形過大、滲漏水、芯土流失等情況,對圍堰的安全十分不利。目前雙排鋼板樁圍堰結構的設計還沒有明確規范,相關設計還停留在半理論半經驗的方法,實際施工可能與設計預想存在一定差異[1,2]。

1 工程概況及環境條件

1.1 工程概況

某雙排鋼板樁圍堰,平面呈喇叭口狀,內、外排鋼板樁間距10 m,出口段寬67 m,末端寬171 m,整個圍堰東西向長168 m,中心線周長約535.4 m。鋼板樁采用拉森WRU26型,樁頂標高外排樁+6.0 m,內排樁+3.0 m,樁底標高-22.5 m。內、外排鋼板樁采用圍檁拉桿系統連接,樁間填筑粘土。

1.2 工程地質、水文情況

施工區涉及到的主要地層有:

①-3流泥,厚度3.5 m~6.3 m,強度低,壓縮性高。

②淤泥,厚度7.85 m~17.3 m,強度低,壓縮性高。

③粘土,厚度0.9 m~14.0 m,強度較低,壓縮性較高。

工程場地跨越兩種地貌單元,分別為基巖區和海灘區。圍堰西側為基巖區,向東逐步過渡到海域,海域地貌為海涂灘地,灘地表面地形較為平坦,平均高程在-0.5 m~-1.0 m左右,退潮露出水面。

本工程區域潮汐系東海潮波,每日兩次漲落,屬正規半日潮流性質。工程設計潮位采用實測資料統計值,20年一遇設計高潮位為4.79 m,20年一遇設計低潮位為-3.62 m。

2 圍堰變形及分析

2.1 圍堰變形情況

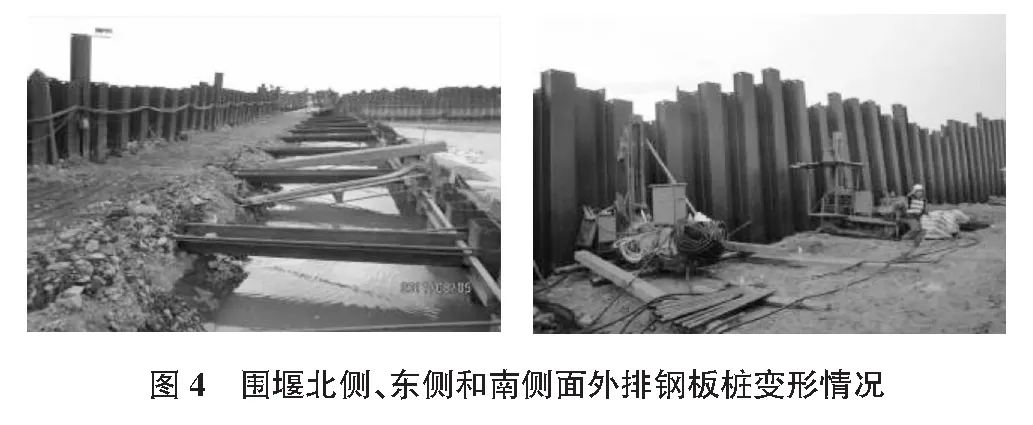

圍堰合龍時隨即進行堰內抽水,鋼板樁樁頂出現緩慢位移。圍堰南側中部區域鋼板樁出現突發快速傾斜現象,圍堰芯土向基坑內平移。外側鋼板樁出現整體向內側偏移,樁頂單次變化最大137 cm,累計位移195 cm,芯土面向基坑內最大平移為88 cm。內側鋼板樁向基坑內傾斜,傾斜幅度較外側鋼板樁小,內側鋼板樁與泥面結合處出現隆起現象。鋼板樁傾斜后,堰內芯土出現傾斜、裂隙、下陷,滲漏水情況較為嚴重(見圖1)。隨后幾天內圍堰鋼板樁的傾斜程度繼續擴大,發展速率變慢。圍堰北側和東側也出現鋼板樁位移傾斜的現象,位移最大的部位均在中部(見圖2)。

2.2 圍堰變形分析

受到地質條件變化以及海域環境的復雜性等多方面因素的影響,圍堰在合龍后發生了較大變形。結合多方面因素,對圍堰變形分析如下:

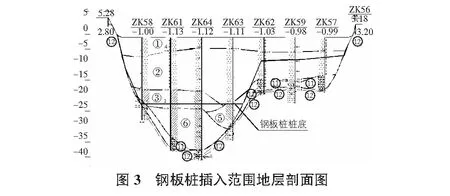

1)根據鋼板樁的插打情況,沉樁過程較為容易,鋼板樁插入土層多位于①-3層流泥及②層淤泥中,具有低強度、高壓縮性的特點,能夠提供的側向土壓力(土層基床系數)很小。圍堰南側部分基巖與原設計有差異,整體抬高2 m~8 m,基巖上覆土層全部是淤泥土,鋼板樁無法入巖,插入比小,對鋼板樁穩定性不利。現場海域潮位高、風浪大,尤其是圍堰東北側受到的海浪沖擊、沖刷較大(見圖3)。

2)圍堰變形最大的位置均處于每個面的中心區域,變形向兩側逐步減小。圍堰南側受到基巖面抬高、土質條件差、地形不利等綜合因素影響,因此其變形較北側和東側大。而北側和東側,雖然鋼板樁已達到設計深度,但由于入土部分的土層強度低,能提供的被動土壓力小,且受到海域漲落潮周期性反復作用,土體受擾動,導致強度大幅度降低,無法提供足夠的土壓力,使圍堰發生變形。

3 圍堰加固措施

3.1 增強局部薄弱區域

考慮圍堰南側插入最淺且深度范圍內為淤泥土,地形走勢也對安全性極為不利。另外圍堰三個面的中部均為變形最大區域,必須加大上述局部薄弱環節的強度。

對圍堰南側的內排鋼板樁進行堆土,高度與芯土高度相同,增大被動土壓力。為防止外排鋼板樁傾覆,在外側采用拋石堆載,堆載范圍為圍堰南側中部1/3范圍,拋石離開外側鋼板樁3 m,減少由于拋石堆載對圍堰產生的主動土壓力影響。通過采取內擋外壓措施,圍堰南側的變形得到了控制。

在圍堰北側和東側外排鋼板樁進行拋石堆載,拋石寬度4 m~6 m,厚3 m,對外側鋼板樁起到壓腳作用,同時減少風浪對鋼板樁的沖擊。拋石離開外側鋼板樁3 m,減少由于堆載對圍堰產生的主動土壓力影響。

3.2 加強圍堰整體性

考慮到內、外排鋼板樁間土體強度很低,外排鋼板樁受力后,能提供的被動土壓力小,無法直接傳遞到內排鋼板樁。故在圍堰頂部增加鋼支撐,增加鋼板樁整體性共同抵抗高潮時的水壓力;同時采用高壓旋噴樁剪力墻加固內外排鋼板樁間深層土體,提高樁間土體的強度。

圍堰橫支撐采用WRU26拉森鋼板樁兩層疊加進行支撐,間距5.2 m。支撐范圍為三個面的位移最大區域向兩側延伸。在圍堰芯土面以下一定深度范圍內采用高壓旋噴樁形成成排的剪力墻,增強兩排鋼板樁共同發揮作用。剪力墻采用直徑1 000 mm的高壓旋噴樁,每道剪力墻由雙排高壓旋噴樁形成,樁間距750 mm,圍堰南側樁底至基巖面,圍堰東、北側樁長12 m(見圖4)。

4 加固效果

通過設置在鋼板樁上的位移監測點以及對圍堰整體觀察情況看,采取加固措施后,鋼板樁的變形速率逐漸減少,鋼板樁間芯土沉降穩定,整個圍堰的風險得到控制。

如圖5所示,在圍堰外側拋石后,減少了波浪對鋼板樁的直接沖擊,防止外排鋼板樁的傾覆。從監測數據可見,在橫支撐完成后,內、外排鋼板樁在頂部發揮了協同作用,鋼板樁位移速率得到有效控制,局部監測點出現“回彈”現象。在剪力墻施工期間,由于高壓旋噴樁作用機理(先破壞土體結構,再硬化加固),鋼板樁的位移略有增加,在逐步完成并形成一定強度后,鋼板樁的變形趨于平穩,圍堰整體的變形得到了有效控制。

5 結語

目前對于雙排鋼板樁圍堰的設計還停留在半理論半經驗階段,而且受地質條件、潮汐、風浪等外界因素影響,使工程的不確定風險增加。本工程經多項加固措施應用,確保了圍堰安全,為后續圍堰內結構施工提供了安全保障。在后續研究階段,還應重視幾點:

1)雙排鋼板樁圍堰的設計應充分考慮工程所在地的水文、地質、氣象等因素,結合圍堰的受力體系進行結構設計。

2)軟弱土地質條件下鋼板樁圍堰應充分考慮圍堰在潮汐、波浪等動水作用下的受力特點,結合土體在動載作用下的特性進行設計。

3)對于體型較大、長度較長的雙排鋼板樁圍堰,空間變形效應明顯,可通過增加橫向隔倉板樁、橫支撐等措施聯系內、外排鋼板樁之間的受力協調,加強圍堰的整體性。