民國時期的北京書風(fēng)·楊守敬

文/鄒典飛

楊守敬像

行草書札

楊守敬(1839—1915),字惺吾、星吾,晚號鄰蘇老人,湖北宜都人。早年受私塾教育,同治元年(1862)舉人,四年(1865)考取北京景山官學(xué)教習(xí),十三年(1874)國史館謄錄,光緒六年(1880)出使日本,任駐日公使何如璋隨員,旅日四年。歸國后歷任黃岡縣教諭、黃州府學(xué)教諭、兩湖書院教授、勤成學(xué)堂總教長、禮部顧問官等。1914年,任參政員參政,1915年病故于北京。

楊守敬是中國近代著名的歷史地理學(xué)家、版本目錄學(xué)家、金石書法家、藏書家。其成就最高者應(yīng)為“輿地”(即地理)之學(xué),被學(xué)界公認為“開輿地學(xué)之新紀元”,著有《水經(jīng)注疏》,編繪有《歷代輿地沿革圖》《歷代輿地沿革險要圖》《水經(jīng)注圖》等。后世學(xué)者往往更為重視楊守敬的金石學(xué)成就。

楊守敬出身商人家庭,自幼受科舉教育,四歲喪父,六歲在母親的教導(dǎo)下讀書,八歲時外出求學(xué),十一歲輟讀歸家當(dāng)學(xué)徒,經(jīng)歷頗為坎坷曲折,但他堅持求學(xué)和自學(xué),除八股文外,楊守敬還喜鉆研名家文章,十九歲時師從江陵朱景云。考取舉人后屢試不第,但通過進京會試的機會,楊守敬結(jié)識了一批知名的學(xué)者,如陳喬森、潘存、鄧承修,第二次應(yīng)試落地,楊守敬繼續(xù)留在北京,與學(xué)者譚獻、李慈銘、袁昶交往,據(jù)一些學(xué)者統(tǒng)計,稱楊守敬一生在北京居住達十六年之久,通過與京城名士的交流,為楊守敬的學(xué)術(shù)研究打下了堅實的基礎(chǔ)。居京期間,楊守敬癡迷于金石碑版,加之此時金石學(xué)發(fā)展迅速,尤其是清中期以后,金石學(xué)的發(fā)展進入了鼎盛期,而北京作為首善之區(qū),也是金石家重要的聚集地,專門從事收藏和研究的金石學(xué)家人數(shù)劇增。楊守敬深受時風(fēng)影響,他一度在北京崇文城南設(shè)館授課,課余出入琉璃廠搜集古碑古書,對于這段經(jīng)歷,他晚年追述道,“時館于崇文城南之平樂園,距琉璃廠往返約十里。每薄暮,館事畢,步而往。漏三四下,街衢之間,爝火盡熄,闃無行人,余方挾數(shù)紙踽踽而歸。或燈為風(fēng)滅,則望影疾趨,不懼亦不倦。歸后猶復(fù)挑燈伸紙,摩挲數(shù)次乃寢。如是者年余,囊金館谷,為之罄盡,所謂極窮屯而不悔也”。正是由于他早年這種刻苦求學(xué)和深度癡迷的精神,同治六年(1867),楊守敬完成自己的第一部金石學(xué)專著《激素飛清閣平碑記》,次年又寫出《激素飛清閣平帖記》,編輯出版了《楷法溯源》,以此奠定了他碑學(xué)理論家的地位。隨后楊守敬又陸續(xù)著出了《學(xué)書邇言》《寰宇貞石圖》《望堂金石集》等。

光緒六年(1880),楊守敬出使日本,這是其人生最輝煌的一段經(jīng)歷。他在日本居住長達四年之久,初到日本,恰逢明治維新后舉國摒棄舊學(xué),楊守敬因利乘便收購中國散佚在日本的古籍。由于他綜合素養(yǎng)精深,常年摩挲古籍金石,為有真才實學(xué)者,因此他除為駐日公使黎庶昌刊刻《古逸叢書》外,還有一位松田雪珂,還與日本學(xué)者、書法家切磋文化和書法,“是時與日本文人往來最密切者巖谷(修)一六、日下部東作鳴鶴、岡千仞振衣”,還有一位松田雪珂,逐漸為日本學(xué)界所知。日下部鳴鶴在《三人的益友》(三人即日下部鳴鶴、巖谷一六、松田雪珂)中記“那是明治十三年前后的事情,一位叫楊守敬的男子,作為當(dāng)時中國公使何如璋的顧問,來到日本。關(guān)于楊守敬,我們早有所聞,知道他是有名的金石學(xué)家。因此與一六、雪柯商量好,決定如果他來,就馬上去請教他的見解,當(dāng)時他不懂日語,我們也不通北京話,只得全部用筆談。可是最初三人都不認為他是大學(xué)者,都看不起他,但是隨著交往增多,他在學(xué)問上的遠見卓識的確使人嘆服。尤其有幸的是,楊帶來了一萬好幾千的拓本得以飽覽的機會。這對當(dāng)時的吾輩而言,實可稱為金科玉律的研究資料,至于楊為何帶來這樣多的拓本來日,及因當(dāng)初在北京受何公使招聘,無暇繞道荊州鄉(xiāng)里收藏圖書拓本,便直接帶了行李來日,雖然麻煩,但仍將當(dāng)時住北京的全部對象攜來赴任云云。有幸的是,這些都是我們根本無法見到的東西”。日下部鳴鶴、巖谷一六、松田雪珂均為日本明治時期著名的書法家,且年齒均長于楊守敬,但三人為楊的學(xué)術(shù)所震撼,故而師事之。楊守敬亦因偶然而攜去漢、魏、隋唐碑帖拓本一萬多件,這些作品在日本書界引起震動。楊守敬到達日本之前,日本書壇還是以帖學(xué)為主流,并標(biāo)榜王羲之書法,書風(fēng)傾向于魏晉風(fēng)流之中,雖有一些書家曾嘗試接受北碑,但均無甚建樹,直至楊守敬到達日本,通過所攜一萬多件拓本,以實物資料佐證其研究,將清代金石學(xué)研究成果帶至日本,令日本書界領(lǐng)略到碑派書法之魅力,因此掀起了一陣楊守敬旋風(fēng)。這股旋風(fēng)將清代碑學(xué)成就第一次系統(tǒng)地介紹到日本,對日本書界來說不啻為一場革命,直接促進了日本前衛(wèi)派書風(fēng)的形成,楊守敬也因此被日本書界尊為“日本現(xiàn)代書道之父”。當(dāng)時從其學(xué)者甚眾,如日下部鳴鶴、比田井天、西川春洞、豐道春海、西川寧等。 如今日本墨田川三圍神社還存有楊守敬撰文并書丹的《秦蒙恬將軍碑》。而楊守敬在日本出售碑帖所得,亦悉數(shù)購藏日本保存的中國古籍善本,據(jù)《清史稿》記,楊守敬藏書達數(shù)十萬卷,他在日本購藏唐宋善本達數(shù)萬件之多,著成《日本訪書志》十六卷。這些書籍多“善本秘籍,不見于志者尚多”,為中國文物的回流做出了重大貢獻。楊守敬歸國后,日本書壇仍與他保持著密切的聯(lián)系,很多弟子一直和他保持著通信。辛亥革命后,楊守敬避難于上海,日本福岡縣水野疏梅專程赴上海拜在楊守敬門下,因此機緣,楊守敬撰寫《學(xué)書邇言》一書作為教材,直接促成了此書學(xué)名著的傳世。1915年,楊守敬在北京去世,噩耗傳至日本,他的日本學(xué)生山本競山倡導(dǎo)在京都岡崎府立圖書館舉辦“追悼楊守敬遺墨資料展”和書法專題演講會。時至今日,中日兩國的書法愛好者還在以各種形式紀念楊守敬對兩國文化交流做出的貢獻。可見,楊守敬扮演了中日文化交流的使者。

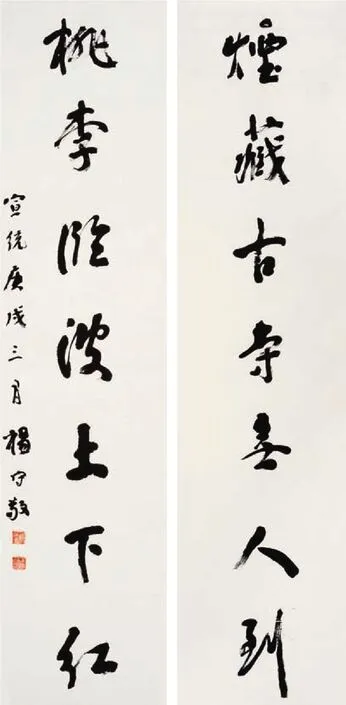

隸書七言聯(lián)

行楷書七言聯(lián)

作為清末民初杰出的書法家和學(xué)者,楊守敬是繼阮元、包世臣之后的碑學(xué)理論宗師,且具有真知灼見。但不同于這些碑學(xué)前輩的是,楊守敬并未因尊碑而抑帖,而是主張碑帖融合,早年他即在《激素飛清閣平碑記序》中云,“夫碑碣者,古人之遺骸也,集帖者影響也。精則為子孫,不精則芻靈耳。見芻靈不如見遺骸,見遺骸不如見子孫。去古已遠,求毫芒于剝蝕之余,其可必得耶?故集帖之與碑碣,合之兩美,離之兩傷”,表達出了一種碑帖并重的書學(xué)態(tài)度。在書法上,他倡導(dǎo)因時而變,對清代書法進行了客觀地分析,并認為“國朝行草,不及明代,而篆分則超軼前代,直接漢人”,還高度地贊揚了清代鄧石如、楊沂孫、黃易、桂馥、陳鴻壽等人的碑學(xué)成就,于鄭板橋、金農(nóng)的書法,則有“皆不受前人束縛,自辟蹊徑”評價。但對于王澍、錢坫的一些篆書作品,他說出了“以禿毫使勻稱,非古法也”的意見。由于常年的鉆研和實踐,使楊守敬逐漸形成了獨立的書學(xué)思想,并以此來指導(dǎo)其書法創(chuàng)作的革新。據(jù)稱康有為曾以所著《廣藝舟雙楫》問教于楊守敬,楊為其糾正訛誤數(shù)十處,連向來狂傲的康有為亦嘆佩之。

行楷書七言聯(lián)

作為清末的碑派大師,楊守敬書法亦獨具面貌,一生經(jīng)歷數(shù)次變革,最初受館閣體訓(xùn)練,18歲時參加院試,因書法草率而未被錄取,自此奮發(fā)圖強,潛心書藝。他的楷書取法歐陽詢、褚遂良、顏真卿諸家,從其42歲所書《陳開運墓志》中可見其習(xí)顏之端倪,此書作字體醇厚典雅,極似顏真卿中年力作《多寶塔碑》。他還一度臨習(xí)隸書,取法《夏承碑》《史晨碑》諸碑,逐漸形成了古雅嚴謹、靈動蕭散的書法面貌。

歸國后,除潛心編著《水經(jīng)注疏》外,他更為熱衷于書法創(chuàng)作,從其53歲所書的《文敬朱先生墓志銘》中可見,他的楷書已相當(dāng)成熟,字體取勢六朝,但融入了唐楷歐字之結(jié)體,顏書之用筆,褚體之風(fēng)韻。行書則取諸家之所長,強調(diào)布局,用墨濃淡適宜,筆法方圓均備,兼采清鄧石如筆意,將秦漢篆隸精華孕育其中。他在臨習(xí)《天發(fā)神讖碑》時,曾寫下了“至此碑創(chuàng)造筆法,奇而不詭于正,前無古人、后無來者,可為命世豪杰”的碑評。此時期,楊守敬書風(fēng)特點鮮明,碑帖兼融,并以其深厚的唐楷根基,化碑版于無形,初具“楊體”風(fēng)貌。

晚年,楊守敬書風(fēng)完成了最后之轉(zhuǎn)型,他將漢隸《夏承碑》之古趣、《史晨碑》之嚴謹及《禮器碑》之勁挺相交匯,摻入溫潤流暢之帖學(xué)筆法,使其書風(fēng)卓茂而險峻,生動而雄肆,流暢而自然,形成其具有時代特征之“楊體”書風(fēng),這種風(fēng)格以行書為基調(diào),在堅實的唐楷之基上,加入篆隸用筆,時時顯現(xiàn)出金石之剛勁,正如學(xué)者馬宗霍所說的“惺吾宗法信本(歐陽詢),行書略帶縱筆”,這種“縱筆”乃常年積累和體會所致,并非一味強調(diào)側(cè)鋒,其書作中還偶加枯筆,通過巧妙的安排,尤顯得老辣縱橫,極具個人魅力。他的弟子熊會貞對其師書法有“書法古茂,直逼漢魏,天下無雙,一時名人莫不推重”之評價。

行楷書札

對楊守敬書法之成就,后世亦褒貶不一。有些書家認為楊守敬書法格調(diào)不高,略存江湖習(xí)氣,這可能源于其早年侵淫帖學(xué)家張照書法較深之故。但客觀地講,作為同時期的碑學(xué)家,楊守敬與康有為在書法表現(xiàn)形式上極為近似,均以行草表達碑版之剝蝕、蒼茫,但楊書少了康書那些那種狂野縱橫之變法者氣魄,因此在氣勢上要略遜其一籌。總之,楊守敬在書學(xué)上的貢獻不容忽視,特別是其卓絕之書論。其中多有發(fā)人深思之妙語,譬如在解答關(guān)于如何習(xí)書的問題上,他引用前人所說之三要(即要天分、要多見、要多寫)外,并增其二要“一要品高,品高則下筆妍雅,不落塵俗;一要學(xué)富,胸羅萬有,書卷之氣,自然溢于行間,古之大家,莫不備此,斷未有胸?zé)o點墨而能超軼等倫者也”。此見解不僅抓住了書法藝術(shù)的本質(zhì),還發(fā)揮了自身的創(chuàng)新思維,為后世習(xí)書者提供了寶貴的經(jīng)驗。

注釋:

(本文作者為北京書法家協(xié)會會員、京派書法研究會副會長)