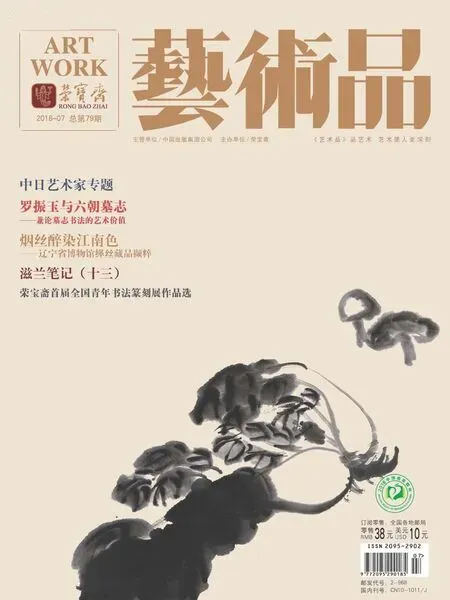

滋蘭筆記(十三)

文 /寧 銳

夏皇梅 2013年7月20日

竹簾下的夏皇梅悠然綻放,我將之端上花幾靜心清賞。

春劍皇梅,建蘭夏皇梅,皆名品佳種,然兩花絕不相似。前者為標準梅瓣,后者花以梅名,實則極品水仙也。我每將夏皇同荷王、蓋梅、蜀梅并舉,列為建蘭“四大天王”,而蓋梅、夏皇當推雙璧,如春蘭之宋梅與龍字也。

夏皇之色鮮,質嫩,形俏,韻雅。容顏豐美,光潔剔透,神完氣足。此花20世紀80年代出于四川,下山至今流行不衰,誠不世出之良種,雖新品輩出,鮮有可匹敵者。其特點乃在萼瓣翕張有度,含而不發,呈磬口狀。或曰其缺憾處亦在于此,花朵不甚開,遂失之拘謹。余言此正其佳絕處,《詩》云:“戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰”,儒者仁心之謂也,嘉蘭品格亦正由此出。繪此蘭一紙并賦詩詠之:

暖風薰夏草,磬口攝冰魂。吐蕊生塵襪,涵芬出劍門。

舊時光隨風去來 2014年7月10日

市長紅將謝,剪下殘花一支插于凈瓶,助其老驥伏櫪。

前夜畹廬雅集,有人贊此蘭頗鮮麗,遂問名,乃以告之。眾遂嘆息:“可惜可惜,直白且俗,糟蹋好花了也。”建蘭名品中,此花也算老資歷,20世紀70年代選自臺灣,因為選育者乃其時之基隆市長,因而得名。常聞人忿言大陸斯文掃地,吾未見港臺其佳也。由小草亦見之。

暑熱,給自己畫一把蘭花扇,羅漢竹扇骨陳年紙,搖一搖,舊時光隨風去來。

香遁 2015年7月9日

窗外持續數天的霾不散,讓人煩悶。素心蘭花落了,一盆荷仙也開得無精打采。閑撿草紙寫凋蘭,款題曰《香遁》。

孔子曰:“遁世不見知而不悔,唯圣者能之。”是孔圣亦感遁世之難矣。對于“人不知”,他也只道是“不慍”,其去“不亦樂乎”尚差一等矣,遁世不悶豈非難乎?蘭生于空谷,故不以無人而不芳者,然花落花開,動心忍性,蘭焉能不自哀也。安得不著一事一物于胸間,而儒者所以日三省,慎其獨,乃知一時放達無憂易,終生奉行難,終須證得一仁心方得自在爾。

殘花盡,新蕾生。不息之謂也,漸修之謂也,涅槃之謂也。所謂道不可須臾離也,可離非道也。蘭氣助道,如是我聞。

矮紙湖山 2009年7月31日

昨抵杭州,飛機未穩,即見舷窗外大雨滿天。住玉皇山莊,開軒面群山,隨處翠竹芭蕉,山腰云霧繚繞,水汽彌漫。江南好,風景依舊。矮紙湖山,一如經年。

入夜與舊友對酌,開懷遣興,恍然不知今夕何夕。今朝清河坊,西泠書舍購得八大山人《安晚冊》《書畫合璧冊》各一,金農《冬心題畫記》一本。吳山花鳥城,訪舊識蘭苑,品茶話蘭,一大盆寶島仙女鮮麗麗朵朵花開,數盆觀音素、龍巖素幽香不絕如縷。

復與故人聚,母校稍作逗留,與孫昊重回校門口小吃店進餐,好月亮茶樓吃茶,時光仿若一成不變。駕車楊公堤,談起青芝塢,說起西溪河,舊事犖犖。西湖上的燈火,招搖著人的記憶。

回到杭州,就是回到昔日的夢,回到重新的自我。在這個夢里,我才會感到柔和與溫暖。而最堅強的力量,卻是由這份溫柔里生出。

蘭影 2010年8月6日

一盆建蘭素初開,韻清色凈,賞之心怡。

拈小狼毫,裁凈皮宣一角,宿墨殘渣,累月茶水三五滴,湊成一副小品畫,名曰《蘭影》。中國畫貴有余味,就像中國人一樣,印證中國文化的含蓄之美,而這含蓄和余味正從中國人的生活中來。

生活中一切物事的操持和使用,營建出溫文爾雅的傳統美感,這種美感不會眩人眼目,先聲奪人,光芒閃耀在深處。中國文化藝術的美的價值,就是在這種不溫不火,雍容閑雅的狀態中被徐徐造就。而這含蓄美,同時也就融入生活,成為日常的構成。

今日的中國人不再像中國人,我們失去了那份閑雅,不再有那顆高尚安靜的心。我們只能說中國人應該那樣,然而很難說得清“那樣”是什么樣。是春秋戰國之士的自由與知禮,是魏晉風流的清談與不羈,是漢唐盛世的開放博遠,是宋明文人的典雅、浪漫與含蓄……如今的一切,國人都看似全能,其實真是無能,最終不過是只能,只能遙望和暢想。除此之外,是干凈凈一片虛空—人們的節奏和動作太快,連形象都模糊,影子都看不見。

于是“捕風捉影”成為奢侈的想象。什么時候我們能在身邊輕易捕捉到傳統氣息的風,什么時候我們能在視野里隨處看見中國人從容的影?我想,我們總該先能站得穩才行。好比蘭草,首要者乃在上盆,根扎實了才是關鍵。

(本文作者為作家、畫家)