朱自清,1948年的背影

許曉迪

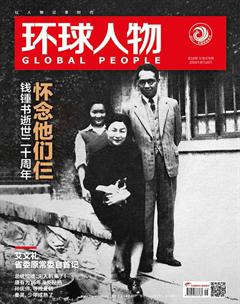

朱自清(1898年—1948年):生于江蘇省東海縣(今連云港市東海縣),后定居揚州。原名自華,后改名自清,字佩弦。中國現代散文家、詩人、學者,曾任清華大學中文系教授、系主任。主要作品有《蹤跡》《背影》《歐游雜記》《新詩雜話》《標準與尺度》《論雅俗共賞》等。1948年8月12日因胃穿孔病逝于北平,年僅50歲。

70年前,他扭秧歌,寫雜文,拒領美援面粉,病故后的各方悼念,引發一場“文化奇觀”

正是午夜時分,歷史剛剛進入1948年。詩人馮至突然從夢中醒來,萬籟俱寂中聽到鄰近有人在咳嗽。在這咳嗽聲中,他感到了一個生存者在貧寒冬夜里的孤寂掙扎,由此聯想到整個時代的痛苦:“從一日的溫飽,到最崇高的理想,凡是在這一條線索上能夠串起來的事物,它們都在掙扎。”

就在馮至于天色暗明之間陷入沉思的這一天,葉圣陶見到了闊別20余年的老同事,生出世事滄桑之感;胡風在家中接待了南京來的路翎,為校改《財主底兒女們》忙得滿頭大汗;丁玲在河北宋莊迎來了新年,為貧苦者們“有了被子,有了襖,有了甕”高興得落淚;同一天,一大批活躍在戰場前線的文工團員,正在華東野戰軍駐地的土臺子上演出,他們頭扎白頭巾,腰系紅綢,在嘹亮的《解放軍進行曲》軍樂聲中打起腰鼓,臺下的陳毅、粟裕將軍和戰士們連聲贊好……

在《1948:天地玄黃》中,錢理群用一組組歷史橫截面,拼貼出一個剛剛降臨于世的1948年。而在這些人物群像中,有一個瘦弱的身影顯得格外意味深長:也是元旦這一天,清華中文系的師生同樂會上,系主任朱自清和同學們一起扭起了秧歌。其時“翻身秧歌”已在北方農村跳得如火如荼,素以穩健著稱的朱自清卻聽任學生給他化妝,穿紅衣,戴紅花,在人群中扭得最認真。在當晚的日記中,他鄭重寫道:“參加中國文學系新年晚會,頗愉快。”

“去撞自己的喪鐘”

這已不是朱自清第一次扭秧歌。1947年10月24日,在清華中文系的迎新會上,他就用心看著學生的示范,進三步、退一步,硬手硬腳地扭起來。

就在一年前,歷經9年的顛沛流離,朱自清終于重返復原的清華園。彼時的北平,物價像潮水一般漲,古玩冷落,名勝蕭條;美國軍車橫沖直撞,警察們卻熟視無睹;糧食貴得兇,窮人們被逼無奈,干起了攔路搶劫的勾當;朱自清一直惦記著的馬蹄兒燒餅夾果子,因為劈柴貴了,吊爐少了,也吃不到了。

他還住在抗戰前的舊居里,只是過去優雅舒適的環境已蕩然無存。書房里放著從舊貨攤上買的滿是蛀蟲眼的舊書桌,旁邊放著昆明時期發明的用木板包裝箱改造的土沙發,廚房里連一張切菜的桌子都沒有,最讓他心疼的是過去的藏書幾乎損失殆盡,不得不在舊書攤上零零星星地搜集。

而當他來到校圖書館,見到一架架圖書,頓時興奮起來。1935年,時局動蕩,時任清華圖書館代館長的朱自清未雨綢繆,將400余箱珍貴書籍秘密南運,先存放在湖北漢口一家銀行倉庫,后輾轉運至重慶北碚和云南昆明。作為清華大學老圖書館的工作人員,焦陽對《環球人物》記者談及這段歷史,說:“這批書籍后來被運往西南聯大,因為北大、南開兩校都未作準備,這些書在一段時間內就成為聯大師生們學習用書的重要來源。”

北平淪陷后,日軍占領清華園,圖書館的書刊也被洗劫瓜分,抗戰勝利后,此前被運往聯大的圖書跟著師生們北上,其他圖書也被盡力搜回。這批書籍的南渡北歸、歷劫脫險,讓朱自清感慨萬千,他在日記中寫道:“入圖書館書庫,見藏書仍極豐富,此甚鼓勵與刺激余研究工作之進行。”

在如潮水般晃蕩的北平,邁入老境的朱自清卻像上足了發條,見縫插針,爭分奪秒。在生命的最后三年,他主編了《聞一多全集》,出版了學術專著《詩言志辨》與《新詩雜話》,還寫了大量的時評、書評與散文。他為文藝創作的標語口號辯護:“人們要求生存,要求吃飯,怎么能單怪他們起哄或叫囂?”呼吁新的學術空氣,“不該還是躲在象牙塔或象牙實驗室”,“窒息而死于抱殘守缺”;要知識者“去撞自己的喪鐘”,站在平民的立場,“作這個時代的人”……

“自己是世界的時代的一環,別脫了節才算真好。”朱自清如是說。許多人都談到,朱自清晚年“表現得十分年輕”,但這種生命熱度的燃燒,正來自死亡的惘惘威脅。1948年元旦那晚,他扭完秧歌回家,由于過度勞累,胃病復發,盡吐酸水,不能進食。他把近人吳北江的一句詩“但得夕陽無限好,何須惆悵近黃昏”,用毛筆工整地抄下來,壓在書桌的玻璃板下——帶著知天命之人的使命、憂患與蒼涼。

這是朱自清心境的另一面,也許是隱藏得更深的一面。他的至交葉圣陶說“他近年來很有顧影亟亟的心情”:“我想他恐怕他自己的成績太少,對于人群的貢獻不太夠的緣故。加上他的病,自己心中有數,就只盼成績多一點好一點,能夠工作就盡量工作。”

“那里走?那里走!”

多年前,葉圣陶便在散文《與佩弦》中,把朱自清“仿佛有無量的事務在前頭”的神色,稱為“永遠的旅人的顏色”。文章寫于1925年9月,那一年朱自清27歲,剛剛離開輾轉漂泊5年的江南,來到清華大學中文系任教。

他住在清華園的古月堂,旁邊便是工字廳,廳后橫臥一個腰形的池塘,憑欄小立,楊柳依依,蓮葉田田,觸目所及,令他想起江南的山水。一天,他找了個小飯店,要了一碟木須肉,兩張家常餅,二兩白玫瑰,自斟自酌,從袋里摸出紙筆,在桌上寫了一首《我的南方》:“那兒是山鄉水鄉!那兒是醉鄉夢鄉!”

1927年的夏夜,荷塘月色下,朱自清又一次想起了江南,想起了梁元帝《采蓮賦》里的嬉游光景,“這真是有趣的事,可惜我們現在早已無福消受了”。當年在杭州、寧波、白馬湖,他曾和葉圣陶、俞平伯、豐子愷、夏丏尊等好友“吸著煙卷兒,嘗著時鮮果子,促膝談心”;而在“四·一二”的槍聲過后,江南已被腥風血雨籠罩,昔日密友四散飄零,“頹廢與騷動使得大家惶惶然”。

“那里走呢?或者那里走呢!”在《那里走》中,朱自清開始解剖自己,“我徹頭徹尾,淪肌浹髓是小資產階級的”,“所以新時代的急先鋒,斷斷沒有我的份兒”。在時代的風暴下,他選擇“躲”到“學術,文學,藝術”里去,“做些自己愛做的事業;就是將來輪著滅亡,也總算有過舒心的日子,不白活了一生”。

如今的清華園,游人如織,“水木清華”的匾額下,導游們聲情并茂地介紹:“這就是《荷塘月色》中描寫的荷塘。”游客們于是恍然大悟,駐足留影。“其實這并不是當年的荷塘,那條‘曲折的小煤屑路再也找不到了。”焦陽說。今日的清華已非昨日,倒是建于1916年的老圖書館還保留著原來的風貌,窗格上覆滿翠綠的爬山虎,靠墻而立的古樸書柜,已有百年歷史。

在書庫的墻上,掛著一幅朱自清與圖書館同人的合影。照片中的朱自清,圓臉上架著一副眼鏡,個子不高,白凈結實。彼時的他已是中文系主任,卻依然帶著旅人的慌張神色,大口吃飯,匆忙行路,講課時面色潮紅,常用手帕揩汗,偶爾說及自己的意見也是囁囁嚅嚅,斟酌再三。在精英云集的清華大學,他既無留學西洋的背景,也無耕耘國故的積淀,常常“痛感學問之不足”“自卑感油然而生”。為此,他訂下龐大的讀書計劃,常常伏案工作直至深夜。直到1936年,他還做過這樣的夢:“大學內起騷動。我們躲進一座如大鐘寺的寺廟。在廁所偶一露面,即為沖入的學生發現。他們縛住我的手,譴責我從不讀書,并且研究毫無系統。”

夢中的朱自清尚且能在寺廟中躲避騷亂,抗戰的烽火卻把他從晃蕩的書齋趕了出來。家里人口多,負擔重,為此夫人陳竹隱帶著“二男二女”住在成都,“家父與一男二女在揚州”,他則一個人過著“顧影行踽踽”的苦日子。在昆明西南聯大時,他每月360元的薪金,只值戰前的10元,甚至連一盒煙卷都買不起,為此一趟趟地跑拍賣行,賣掉行軍床、淋浴器、桌燈,以至被單和窗布。長袍污舊且掉光了扣子,他就自己綴上些破布條系著。有一年冬天為了御寒,他買了一件云南馬夫們穿的氈披風,質地像牛皮,式樣像蓑衣,穿出去引得街上行人紛紛側目,與潘光旦的鹿皮馬甲、馮友蘭的八卦圖案包袱皮,并稱“聯大三絕”。

凡認識朱自清的人,都知道他“饞”,日記中常有“今天吃什么”的記載,還要加以評價:“沒有開花饅頭,甚悵!”“吃酥面蘿卜絲餅,甚佳!”“午后購回香蕉四枚,背杜天翁吃之,甚以為樂!”因為不善節制——“一頓飯吃了七個饅頭”“一餐酒喝了十杯”,在清華時他便得了胃病,在抗戰奔波中更是頻繁發作。那時,政府供應的“公米”被聯大師生們謔稱為“八寶飯”——“谷、糠、秕、稗、石、砂、鼠屎及霉味是也”,難以下咽。吃了這樣的米,他的胃病犯得更勤了,最嚴重的時候,蔬菜也不能吃,只能放到嘴里嚼碎了再吐掉。

亂離之際,蒿目時艱,教授學者們“漂泊西南多唱酬”,就連朱自清這位新文學作家,也頻頻寫起了舊體詩。在《夜坐》一詩中,他寫道:“吾生為事畜,廿載骨皮存。圭角磨看盡,襟懷慘不溫。追歡慚少壯,守道枉朝昏。剩學癡聾老,隨緣寐莫喧。”詩中流露出內心的陰黯沉重,也映現出整個時代的痛苦。“在這個意義上,詩人唐湜把朱自清看作是這個時代的受難知識者的代表,不失為一個深刻的觀察:攪動著晚年朱自清內心的,正是在變動的大時代里他自己,以至同類知識者的命運、責任與選擇。”錢理群說。

一個有“悲哀的分量”的身影

1946年底,朱自清在北平《新生報》上發表了一篇雜論,談到了知識分子的“生路”:“中國知識階級的文人吊在官僚和平民之間,上不在天,下不在田,最是苦悶,矛盾也最多。真是做人難。但是這些人已經覺得苦悶,覺得矛盾,覺得做人難,甚至愿意‘去撞自己的喪鐘,就不是醉生夢死。我們愿意做新人,為新時代服務。”

這段話,標志著朱自清思想的轉向,正如他自己所說,“到了這年頭,象牙塔下已經變成了十字街,而且這塔已經開始在拆卸了”。而促使他走出象牙塔的,正是聞一多的犧牲。朱、聞二人,一個從善如歸,一個嫉惡如仇;一個“任何小事都不隨便,每樣用具都有一定安排”,一個則主張“痛飲酒,熟讀《離騷》,方為得真名士”。兩人并不是一路人,私交也不如想象中那么深,但在聞一多遇難后,悼文寫得最多、紀念做得最切實、編輯《聞一多全集》用力最勤的,恰恰是朱自清。

1948年7月,《聞一多全集》的編輯早已完竣,朱自清開始整理亡友手稿。此前,他剛剛在拒絕美援面粉的宣言上簽了名,身體極其虛弱,日記中常有“晚大量嘔吐”“徹夜胃痛不止”的記載,體重降至38.8公斤。他在書房里支了一個行軍床,桌邊放了一個痰盂,方便隨時嘔吐,身體實在撐不住,就在床上歇一會兒。

7月15日,朱自清抱病,一天開了三個會,晚上又趕去參加聞一多遇害兩周年紀念會。電燈關了,會場上點著兩支蠟燭,臺上掛著聞一多的畫像,長髯飄拂,口含煙斗。朱自清站在臺下,報告著《聞一多全集》的編纂和出版經過。這晚天氣悶熱無風,只有他直到終場也沒脫衣服,花白的腦袋掛在瘦削的雙肩上,顯得格外大。

一個星期后,他又參加了一場座談會。天氣依舊郁熱,他卻還穿著一件絨線背心,臉色慘白。在路上,他斷斷續續地對吳晗說:“你們是對的,道路走對了。不過,像我這樣的人,還不大習慣,要教育我們,得慢慢地來,這樣,就跟上你們了。”

這是朱自清最后一次參加社會活動。從始至終,他也沒有像聞一多一樣,如沖破地殼的火山般,義無反顧地叱咤風云,而更像是一座傾斜的塔,停駐在十字街頭:他知道必須“打破現狀”,卻擔憂著“打破之后改變成什么樣子?”他理解標語口號的意義,卻意味深長地說:“即使會有(罷黜百家)這一個時期,相信詩國終于不會那么狹小的。”他認可知識分子的思想改造,又含蓄地表示“擴大自己得一圈兒圈兒的,得充實,得踏實。別像肥皂泡兒,一大就裂”。他真誠地加入扭秧歌的隊伍,但仍想為自己留出一個自由獨立的空間。

8月12日,朱自清因嚴重的胃潰瘍導致胃穿孔,不幸去世,終年50歲。在錢理群看來,朱自清的病故為整個時代郁積的情感提供了一個發泄口。不同立場的知識分子以各種方式表達哀思,悼念文章之多,構成了70年前的一場“文化奇觀”。人們說他是“最有良心的好人與學者”(鄭振鐸),具有“最完整的人格”(李廣田);說他晚年思想的轉變,是“把愛從小資產階級移向廣大的工農群眾”(馮雪峰);最為著名的則是毛澤東在《別了,司徒雷登》中的稱頌:“聞一多拍案而起,橫眉怒對國民黨的手槍,寧可倒下去,不愿屈服。朱自清一身重病,寧可餓死,不領美國的‘救濟糧。”

而沈從文的悼文《不毀滅的背影》,只是平實地道出了亡友身上的“常人品性”——那些迥異于斗士與英雄的厚重、質實、調和、折衷,并為后人描述了一個有“悲哀的分量”的身影:一個午睡剛醒或黃昏前后鑲嵌到綠蔭蔭窗口邊憔悴清瘦的影子,在天翻地覆的巨變進程中,以他的平凡、素樸和堅韌,面對整個時代。

這個身影并不屬于推著歷史車輪前進的先驅,只是一個背著包袱一步一步跟著走的知識者,一路歷經從溫飽到理想的掙扎。惟其如此,他的“背影”才顯得意味深長。