移動模架施工箱梁預拱度設置分析

楊 軍 杰

(中鐵武漢大橋工程咨詢監理有限公司,湖北 武漢 430050)

1 簡介

1.1 工況介紹

以濟南長清黃河橋為例,根據《兩階段施工圖》,東內灘引橋采用每聯5×51 m等截面連續梁,共計13聯,梁體采用3 m等高單箱單室斜腹板預應力混凝土箱梁;引橋均為左右兩幅,雙幅間距12.3 m,全長3 315 m,現場采用移動模架箱梁施工。

1.2 移動模架施工簡介

移動模架箱梁施工是特定的一種造橋施工機械,主要由主梁提升機構、內外模板、支腿機構、支承桁梁等部件組成。它是利用墩柱作為支承,在其上安裝模板,然后現場澆筑箱梁。具有施工不受場地限制、操作簡便、施工質量高、成本低廉等優點,是較為先進的施工方法,在國內外已被廣泛地采用在公路橋梁、鐵路橋梁的從移動支架到澆筑成型的一系列施工中[1]。

2 移動模架預拱度設置的目的及意義

移動模架施工箱梁因工序較多導致其施工工藝較為復雜,另外在預應力混凝土箱梁施工過程中不可避免存在其他難以預料的因素,這些情況都會導致某些構件中的應力儲備不足而變形量過大,造成安全隱患,因此需要結合施工箱梁全過程開展線形監控和預拱度設置測量工作。其中移動模架預拱度設置的目的是根據實測移動模架預壓的變形和受力,結合移動模架自身的強度、剛度情況進行建模計算,再反饋數據到現場施工,最終通過提供箱梁理論立模標高,使橋梁整體豎向線形符合設計要求,以確保大橋的施工質量和安全[2]。

3 移動模架施工預拱度設置影響因素

在影響梁體線形的整個影響因素中,預拱度的調整是施工重點,因此應對模架預拱度進行精確分析。移動模架撓度值的確定主要分為四大部分:

1)混凝土自重產生的撓度值;2)預應力張拉后產生的反拱值;3)各系統構件受壓縮后產生的變形值;4)混凝土自重對前一孔箱梁的影響值及懸臂端施加集中力后所產生的影響值;其中1),2),3)項通過預壓消除,4)項通過有限元軟件建模確定。

3.1 移動模架預壓

本次預壓斷面測點布置通過在主梁設置4個觀測點斷面,按1/4跨布置,每個斷面測點設5個。在預壓施工前,在底板、腹板、頂板、翼板分別設置觀測點并做好標記,同時測量記錄其標高。預壓時按照批準的施工方案中確定的0%→50%→100%→110%三級進行分級加載,在加載過程中隨時測量觀測點的變化情況,防止出現意外。預壓時每一級荷載達到預定值后應穩定2 h并觀測記錄,等全部加載完成后,需持續施壓24 h,然后每6 h觀測一次,若相鄰兩次每點觀測下沉量均不超過2 mm時,即認為支架已穩定,可以卸載,卸載按照110%→100%→50%→0%逐級進行縱橫向對稱卸載。壓重采用在模板上堆砂袋的方式進行,壓重前在模板上分區域做好記號,根據各區域在不同加載級別時的荷載布置砂袋,砂子為澆水的粗砂,容重按濕重17 kN/m3考慮,采用1 m3的袋子來裝。加載方向為中間向兩端、橫向對稱布置砂袋,防止在縱、橫向產生過大的偏載。壓重完成后需對壓重結果進行分析,并與理論計算結果進行比對,得出壓重試驗的結論。

3.2 移動模架在施工荷載作用下的變形和穩定性分析

本次以濟南長清黃河橋工程中采用的ZQM1700移動模架為例,主要結構由托架支撐、墩旁托架、支承臺車、主梁、橫聯、前后導梁、配重、底模、側模及支撐、扁擔梁、液壓系統、電氣系統、梯子平臺等組成。為方便計算,根據移動模架MSS結構及承受豎向荷載的特點,采用有限元軟件ANSYS建立有限元模型,主梁采用殼單元模擬,鼻梁、主梁及鼻梁間橫向聯系采用空間Beam梁單元模擬。分析中主要考慮主梁自重、鼻梁自重、橫向聯系自重、上下橫梁及吊梁自重、混凝土自重。將混凝土自重荷載以分布力的形式作用于移動模架主梁底部,其余自重按結構體積力考慮。鋼材容重取78.5 kN/m3,彈性模量取210 GPa,模型邊界條件按簡支處理。

3.3 數據整理

1)拱度設置。

拱度設置需考慮以下方面的影響:

a.模架彈性下撓值;

b.施工非彈性變形引起的撓度(根據壓重情況實測);

c.張拉、混凝土收縮及混凝土箱梁自重(含二期恒載),由設計院給出拱度值;

d.模架主梁預設拱度。施工預拱度取:a+b+c-d。

2)箱梁立模標高調整。

支架預壓后已基本消除非彈性變形量,調整模板時可只考慮彈性變形,預壓結果顯示實測底模最大變形量為66 mm,其中梁體預設反拱值17 mm,底模設拱度49 mm,箱梁施工后,實際測設變形值比已知梁預壓變形值小4 mm,因此規定箱梁后續施工預拱度設置為45 mm,翼板同樣設置45 mm,根據后期施工測量數據顯示,主梁、底模、翼板模彈性變形曲線接近二次拋物線。

4 實施結果

以濟南長清黃河橋東內灘引橋第1聯左幅為例,根據移動模架自身變形數據和預壓后計算數據,將兩者數據疊加進行建模,得出連續梁施工撓度控制數據曲線圖。之后確定每段梁體施工撓度,預設撓度見表1(共5跨28工況,撓度向上為正,向下為負)。

表1 移動模架主梁預設撓度數值表

說明:

1)在第1聯5跨51 m箱梁施工完成,縱向預應力張拉后箱梁出現起拱,實測跨中斷面最大上拱值為62 mm,懸臂端尾跨下撓值達到23 mm。由表1可以看出,理論跨中和懸臂端的最大下撓發生在第12工況,最大上撓發生在第28工況,撓度分別為68 mm和24 mm,與實測值62 mm和23 mm接近。另外,新澆混凝土對已有梁體線形存在一定影響,其中對前一節段梁體跨中及懸臂端的撓度影響最大。

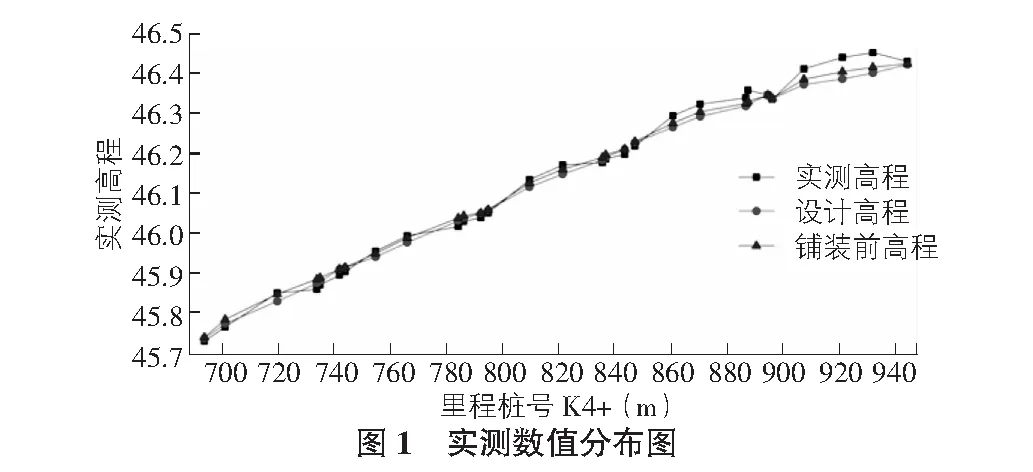

2)當前階段為全聯澆筑張拉完畢,第1,5跨在二期恒載作用下預測(模型計算值)下沉9 mm,2,3,4跨在二期恒載作用下預測(模型計算值)下沉5 mm,第1跨和第5跨在運營荷載(收縮徐變+50%汽車作用)下預測(模型計算值)下沉8.5 mm,第2跨在運營荷載(收縮徐變+50%汽車作用)下預測(模型計算值)下沉6.4 mm,第3跨在運營荷載(收縮徐變+50%汽車作用)下預測(模型計算值)下沉4.7 mm,第4跨在運營荷載(收縮徐變+50%汽車作用)下預測(模型計算值)下沉4.4 mm,綜合這兩項,第2,3,4跨鋪裝之前的主梁高程應在設計線形基礎上高1 cm~1.2 cm。經實測,數值均勻分布設計值兩側,無離散點,最大偏離值均滿足設計規范要求,達到預期效果(見圖1)。

實施后,總體線形與理論符合較好,誤差在規范允許范圍(±20 mm)。部分存在的問題:

1)第1跨跨中部分梁段偏高,主要原因在于預壓變形觀測值和實際澆筑變形值不符,在第2跨之后的指令中對次變形修正后,其余線形均在規范允許范圍;

2)支座處模架支架在支座處存在變形(實際測量為9 mm);

3)懸臂端在3,4,5跨比預期偏低,分析原因:模架支架在支座處的變形導致懸臂端跟著下沉。

5 結語

本文通過對移動模架施工箱梁全過程跟蹤,結合濟南長清黃河橋移動模架施工實例,首先分析了設置預拱度的方法和控制要點;其次說明了線形控制最主要的工作是合理的設置預拱度來抵消箱梁施工引起的變形值的過程,控制好每跨的預拱度值至關重要;最后為達到設計及規范要求,明確了移動模架施工箱梁的線形控制是計算、施工、量測后修正、再施工的循環過程,后期應及時測量混凝土澆筑前后箱梁各點的高程值,實時對預設值和實測值之間的誤差進行分析、調整、預測,才能取得較為理想的效果。