綿綿未了草根情

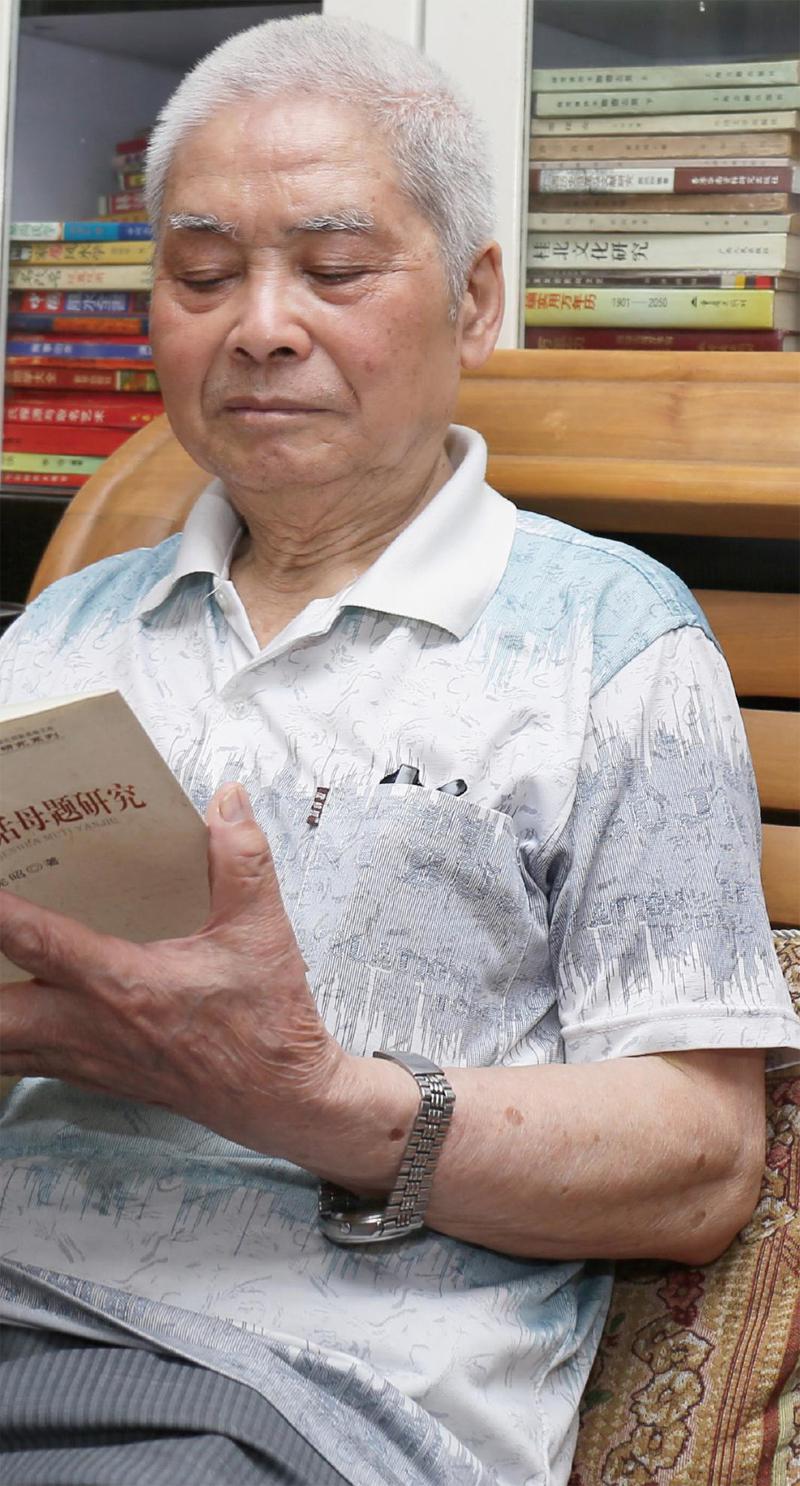

蘇朝

筆名夕明、儂克,壯族,廣西大新縣人。曾任中國民問文藝家協會第五、第六屆副主席和第七、第八、第九屆顧問,廣西文聯第五屆專職副主席,廣西民問文藝家協會第三、第四屆主席和第五、第六、第七、第八、第九屆名譽主席。中國民間文藝山花獎.成就獎獲得者。

農冠品于1936年8月出生于桂西南一個壯族小山村。那里山高路遠,林密峒深,鳥啼蟬鳴,人們過著日出而作、日落而息的農耕生活。農冠品的少年是在家鄉度過的,盡管地處偏遠山區,生活貧困,然而山村的一花一草一木,卻充滿著情趣。他在山野放牧,采摘野果,下塘摸魚,在溪邊放鴨,用竹管當槍矛,跟牧童打鬧。冬天的夜里,大家團團圍坐在火塘邊,聽老人講古老的故事,老祖母常常在灶邊紡紗,一邊搖著紡車抽線,一邊唱著《哭嫁歌》《催眠歌》等歌謠……

在村子及周邊一帶,有民間搶花炮、搶花燈及歌圩的風俗,每逢這些節日,家家戶戶擺酒席接待親朋;四鄰男男女女,不分老少歡度節日,結隊對唱山歌,整個峒場就像是歌的海洋。農閑時候,村里的老人會講“人熊婆”“七仙女下凡”“布伯斗雷公”等傳說故事。農冠品的祖父和父親是當地有文墨的人,會吟詩作對寫文章,他的母親是一位地道的農村婦女,雖然不識字,但是會用小竹片記事或記數,她善良勤勞,會講民間故事,還會一些民間醫術。農冠品生長在這樣的環境,自小受到良好的文化啟蒙教育,也得到純樸的民族民間文學的熏陶。壯族山村富有情趣的生活,給他留下了難忘的回憶,變成綿綿情絲,編織在他的作品里。民族民間文學的熏陶,一直影響著他的文學活動及其作品。

1948年,農冠品背著米袋跋山涉水30多里到全茗鄉讀高小。他只讀了一年半,高小還未畢業就輟學了。1949年,家鄉迎來了中華人民共和國的成立。1950年開春,農冠品考上萬承縣龍門中學。1953年初中畢業,考上龍州高級中學。從此他遠離家鄉到外地讀書。1956年夏參加高考,農冠品考上了廣西師范學院中文系(今廣西師范大學文學院),來到山水甲天下的桂林,步入高等學府。農冠品進入大學之后,博覽群書,勤奮攻讀,如饑似渴地廣泛閱讀古今中外作品,擴大了文學視野,為后來的文學創作與文學研究打下了堅實的基礎。在大學期間,懷著對家鄉的思念之情,農冠品嘗試把小時候聽祖母唱的幼兒催眠歌進行翻譯、整理,投寄給當時的《漓江》期刊,想不到竟被刊登了。在這之后,他又把流傳于家鄉民間的兄弟分家的民間故事整理成《金羽毛》投寄給廣西一家報紙,結果也被發表了。這兩篇屬于草根文學的稿子發表以后,農冠品意識到社會上也需要這類東西,并且認識到民間文學產生與存在的意義。其間,他參加了中文系組織的采風活動,與同學們深入桂東南地區各縣搜集太平天國革命故事、傳說與歌謠,這又使他進一步認識民間文學的價值所在。民間口頭文學與文人文學同樣是人民的心聲,是時代的反映,是人民理想與愿望的折射與寄托。

20世紀60年代,農冠品大學畢業后分配到廣西文聯,具體從事民間文學工作。當時,廣西的民間文學專業機構處于籌備階段,藍鴻恩、陳白曙、儂易天三位先生是當時的主要領導,農冠品只是籌備會里一名年輕的成員。1962年,廣西民間文學研究會正式成立(后改名為中國民間文藝研究會廣西分會,又改為廣西民間文藝家協會至今)。至此,農冠品算是正式邁進了民間文學這座“圍城”。

研究會成立后不久,農冠品便接受采風的任務,踏著“三年困難時期”坎坷而艱辛的路,上山下鄉搜集民間文學資料。他與研究會里的同事和從中央民族學院借調來的兩位瑤族同志劉保元、盤承乾深入到金秀大瑤山、富川、都安、賀縣、鐘山、恭城等瑤寨采風,度過了一個又一個難忘的日日夜夜。當時山里農民缺糧,他們就與農民同吃木薯粥、玉米粥,吃的山竹筍多了堿性大,把腸胃損傷了。在大苗山搜集苗族長詩資料時,正逢炎炎夏季,山洪泛濫,他們跋山涉水,渴了就摘路邊的楊梅解渴。楊梅有甜有酸,吃多了把牙都浸痛了……

在苗寨簡樸的木樓里,聆聽老歌手彈唱數千行的長詩(長歌),邊聽邊記。靜夜的木樓外邊,夜鳥咕咕啼叫,山泉淙淙流淌,他們就這樣一直工作到深夜……

時光流逝,當年講述故事的民間藝人和老歌手都已經成為回憶。農冠品他們當年搜集到的一份份資料、一首首山歌,時至今日是多么寶貴,值得后人百倍珍惜。

下鄉采風歸來,接著是對民間文學資料的整理工作,農冠品整理了廣西瑤族、苗族民間文學,記錄了瑤族、苗族長詩,古歌《密洛陀》《哈梅》《兄當與別莉》《頂洛》,等等。整理發表壯族民間長詩《信》《壯族十八行勒腳情歌》《特華之歌》《唱秀英》《媽勒訪天邊》《金牛》《雁的故事》《映山紅》《柴的故事》《老頭與他的三個兒女》《獨眼獸》《三個大南瓜》《三姐妹尋水記》《槍》《穿山甲的教訓》《牛和馬》《杜鵑和蟬》,等等。

“文化大革命”的十年在農冠品的事業上留下空白,他暗自嘆息白白浪費了黃金歲月。經過十年浩劫之后,1980年起,民間文學和其他文學一樣得到復蘇,農冠品又回到廣西民間文學研究會,被撲滅的從事民間文學的滿腔熱情又燃燒起來。二十世紀八九十年代,是廣西民間文學獲得復蘇和繁榮的發展時期。在這一時期,農冠品與同事們的主要任務是重新結集、整理廣西各族民間文學,進行整合的文字工程。1984年,文化部、國家民委、中國民協下文發動全國各省(直轄市、自治區)組織編纂民間文學“三套集成”(即歌謠、故事、諺語),這是“文革”浩劫過后全國進行的民間文學“萬里長城”的文字工程,是為了子孫萬代傳承優秀文化的重大文獻巨篇。而此時,農冠品己人到中年,且擔負著一定的行政職務。他振奮精神,急起直追,與同事們共同努力編纂了一批專集:

《壯族民間故事選》《女神·歌仙·英雄》《猴子的故事》《剪不斷的情思》《大膽有馬騎》《嶺南文化與百越民風》《鸚哥王》《基本國策歌》《中國歌謠集成·廣西卷》《中國民間故事集成·廣西卷》《廣西民間文學作品精選叢書》等。從1986年開始,農冠品受邀參加廣西少數民族古籍的整理工作,前后參與整理、翻譯、出版《布洛陀經詩譯注》《嘹歌》(田東版)《密洛陀》《歡樣》《壯族神話集成》《壯族民歌100首》等民族經典著作,為搶救與保護廣西各民族非物質文化遺產盡了一份力量和責任。這些成果,均屬于廣西民族文化的母體,是精神文明建設的基礎,是對文化傳統財富的繼承。

由于職業的關系,農冠品經常上山下鄉,串村走寨,訪問邊疆,涉足海島,在采集民間文學資料的同時,常常獲得詩歌、散文的素材和靈感。他把見聞和感想記在本子上,一有時間就把這些素材寫成詩歌或散文。農冠品采風所到之處,幾乎都以詩的形式記下美好的生活回憶,用散文的筆調描下旖旎的山光水色。幾十年來,他創作了長詩、短詩數百首。1984年出版第一本詩集《泉韻集》,收入抒情短詩60多首。他還有大量詩歌和散文散見于各類報刊,并著有多本詩集。農冠品的詩歌創作和散文創作在思想內容上反映了各族勞動人民的生活、理想和愿望,富有鮮明的時代精神和民族特色,像民間文學一樣具有鮮明的人民性和民族性;在藝術上運用了民族民間文學的藝術形式、表現手法,吸收了民族民間文學的藝術精華,洋溢著民族民間歌謠的神韻。這些作品體現了他作為一名民族文學作者的民族文化品格。

農冠品除了進行業余文學創作之外,還從事文學理論研究。他以豐富的實踐經驗為基礎,從民族民間文學的角度進行理論探研,由感性認識到理性認識,系統地提出了民族民間文學理論,發表了不少真知灼見,初步形成自己的民族民間文藝觀。先后出版文論集《民族文化論集》《桂海新說》,發表多篇論文。

《桂海新說》被收入中國文聯晚霞文庫叢書。

農冠品的文學活動不只在國內進行,而且跨越國界。1985年4月,農冠品參加中國芬蘭民間文學聯合考察活動及學術研討會,是這次國際學術活動的主要組織聯絡者之一。1988年5月,農冠品作為中國民間文藝家代表團成員出訪菲律賓,同菲律賓民間文藝家、民俗學專家進行學術交流,增進了兩國人民的了解和友誼。回國后,他寫下30多首抒情短詩和系列游記。訪菲律賓詩集《島國情》出版后,于1991年傳到了菲律賓,得到菲律賓友人及華人的珍愛,把它作為高貴禮品看待。1992年1月,農冠品參加廣西壯泰傳統文化比較研究考察團,到泰國進行為期30天的調查研究,采集泰國豐富的民情風俗,并創作了一系列詩歌和散文。他是壯泰傳統文化比較研究這一國際合作的科研項目參與者,也是《壯泰傳統文化比較研究》(五卷本)撰稿人之一。

多年來,農冠品主持和參加整理多種文學工程,并且獲得突出的成績:

1.參與主持全國重點科研項目——廣西民間文學集成工作,任“廣西民間文學集成”總編委副總主編,《中國歌謠集成·廣西卷》(上、下)主編,《中國民間故事集成·廣西卷》副主編。

2.參與主持《中國各民族宗教與神話大詞典》編纂工作,任全國編審委員會委員、常務編委及廣西、廣東、浙江卷主編之一。

3.參與組織整理《壯族民歌古籍集成》工作,任副主編之一。參與整理壯族史詩《布洛陀經詩譯注》、壯族長歌《嘹歌》,并負責這兩部書的漢文統稿及潤色工作。

4.參與《廣西民間文學作品精選》系列叢書編輯工作,是叢書總編輯之一,主編第一輯十冊;第二輯任編輯委員會副主任。

5.特約審讀仫佬族、毛南族、京族及瑤族文學史書稿。

農冠品深入少數民族地區采風,開掘民間文學豐富的礦藏,并經過進一步冶煉鑄造,變成光華燦爛的珍寶。作為一個民間文藝學家,他為廣西民間文學的發展做出了積極的貢獻;作為一個民族詩人,他吸收了民間文學的豐富營養和藝術力量。大地不會辜負辛勤的耕耘者,汗水澆灌的田野,總會長出豐碩的果實。農冠品在民族文學領域里辛勤耕耘數十載,受到了有關部門的嘉獎;優秀之作,曾在全國及廣西獲獎,像長空之星,閃耀在人生的征途。

農冠品除了從事文學理論的研究以及文學創作之外,作為文學藝術領域的編輯和領導,為培養文學新人嘔心瀝血,耐心細致地輔導業余作者創作,親自評介業余作者的作品,為其作品寫序。農冠品在這些評介文章中,或是提出自己某些理論上精辟的見解,或是對作品進行言之有理的分析,或是對作者熱情洋溢的鼓勵。總之,無論從思想內容或是藝術形式,都給予中肯的客觀的評價,對作者的創作大有裨益,廣西不少文學新人在他的鼓勵下茁壯成長。

農冠品的大半生與民間文學難舍難分,他先后加入中國作家協會、中國民間文藝家協會、中國歌謠學會(副秘書長)、中國少數民族文學學會(常務理事)、中國散文詩學會、中國鄉土詩人協會、中國民俗學會、中國少數民族作家學會(廣西理事)、廣西壯學學會(顧問),還被吸收為國際民間敘事研究會會員,受聘為《民族文學研究》編委。1986年,擔任廣西壯族自治區文學藝術界聯合會黨組成員、副秘書長及廣西民間文藝家協會主席。1991年4月在廣西第五次文代會上,被選為廣西壯族自治區文學藝術界聯合會專職副主席,并繼任廣西民間文藝家協會主席。

農冠品從青年時代進入民間文學這座“圍城”,一晃幾十年過去,猶如江河流水。進這座“圍城”,是社會的需要,是公民應盡的職責;就個人來說,是一種追求、一種執著,更是一種忍耐的寂寞。周揚先生曾對從事民間文學的同志們鼓勵與肯定:“你們默默無聞,貢獻很大!”

農冠品在這“默默”的年華里,度過了他的青春,送走了中年,跨進了老年。但是,他與民間文學的情未斷,他說:“我出生在故鄉的大山里,我與民間文學結下了姻緣。民間文學的乳汁哺育著我人生的幼芽,它能開出淡淡的細花,這花應屬于故鄉的大山。大山就是我的母親,我永生做大山的孩兒!”