蒙山至象州高速公路地質災害分布規律綜合分析

韋 浩,吳 濤,簡 慧,林芷行

(1.廣西交通科學研究院有限公司,廣西 南寧 530007;2.廣西交通設計集團有限公司,廣西 南寧 530029)

0 引言

公路沿山區布設,路基建設需要對原始山體進行開挖,改變地質環境后隨之而來的是崩塌、滑坡等邊坡地質災害,不論是工程建設過程中或工程竣工后都會帶來一定的安全隱患,威脅著附近居民以及過往行人車輛的安全,對交通影響日益加劇。在進行公路選線、路基邊坡支護時,需要摸清沿線邊坡崩塌、滑坡的分布規律和形成機制,這樣才能進一步提高防治措施的針對性,有效保證公路本身的安全。

本文以蒙山至象州高速公路為依托,通過調查分析蒙山至象州高速公路沿線現狀崩塌、滑坡地質災害,對其類型、巖性、影響因素等進行數理統計,總結其分布與發育規律,提出形成機制,為公路選線、邊坡支護提供參考依據。

1 概況

擬建蒙山至象州高速公路途經梧州市蒙山縣、桂林市荔浦縣、來賓市象州縣、金秀瑤族自治縣,全部為新建路段。主線全長100.765 km,其中與荔玉路共線12.786 km,建設里程87.979 km。按照高速公路標準修建,其主線特大橋1 090 m 1座,大橋共19 612 m 64座,中橋415 m 6座,隧道8 450.5 m 5條,橋隧比33.61%。

2 地質背景

2.1 地層巖性

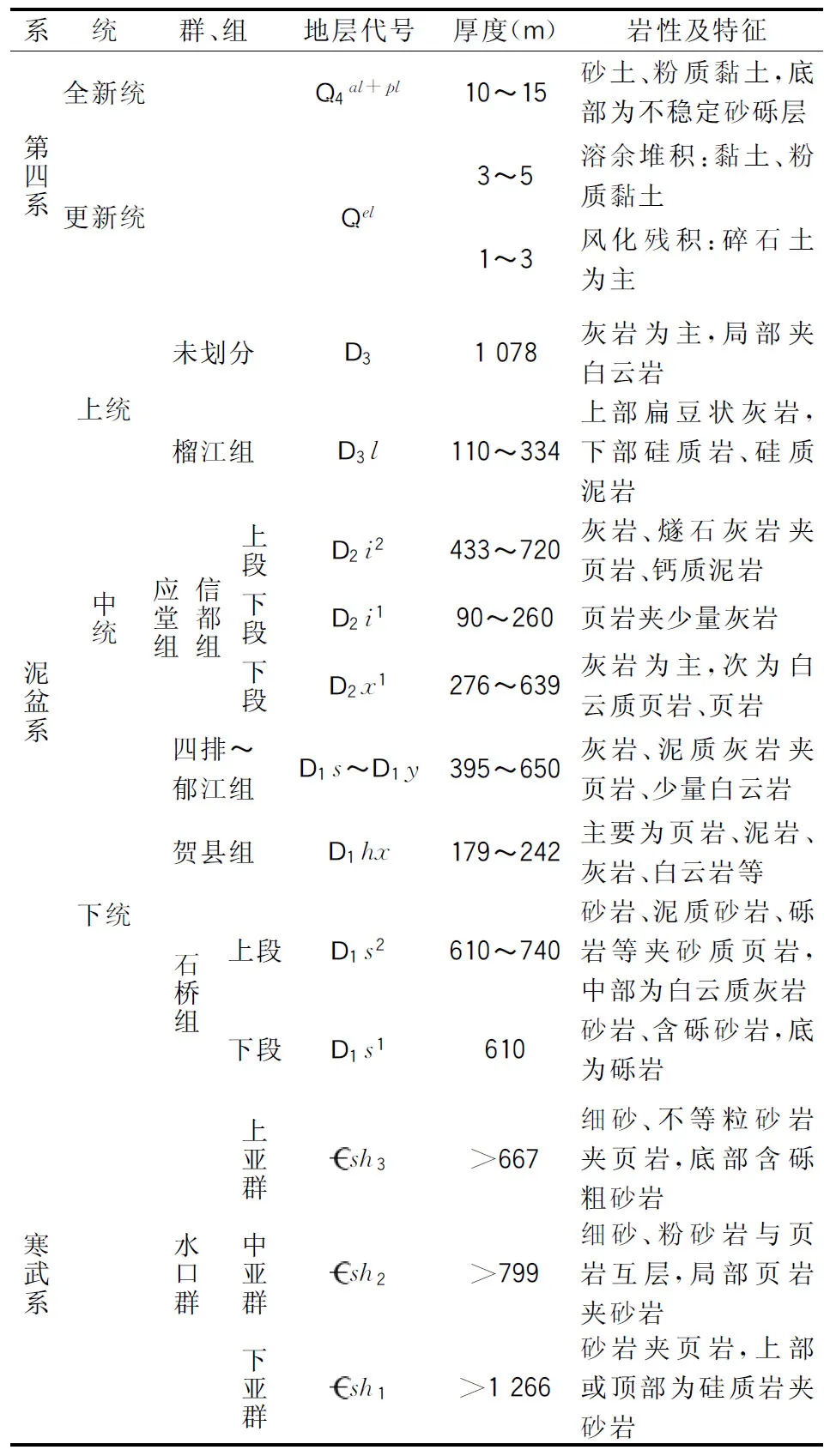

根據區域地質資料及野外調查,評估區出露的地層有第四系、泥盆系、寒武系。各地層巖性見表1。

2.2 區域構造背景

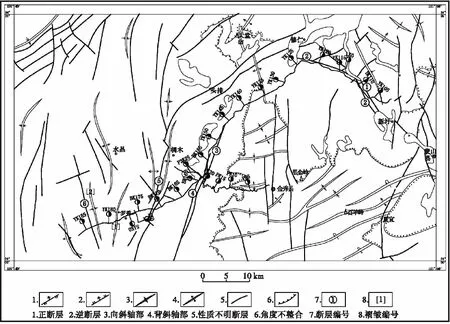

研究區位于華南準臺地的大瑤山隆起褶皺帶。該區域經歷了加里東、印支、燕山等時期三次劇烈地殼運動,形成了不同形態、方向、性質、級別和不同序次的褶曲、斷裂、隆起等構造形跡,褶皺運動以加里東期最為強烈、印支期次之。其特點是褶皺發育,呈線形緊密褶皺,發育方向以北東為主,南北向次之,構造形跡受大瑤山隆起控制。研究區橫穿大瑤山隆起帶,附近的構造形跡(按線路經過先后順序)有黎村至三旺斷層①、天井嶺斷層②、天堂山背斜、范道斷層③、同庚斷層④、桐木斷層⑤、敖村向斜、林村向斜、三里村斷層⑥,詳見構造綱要圖1。研究區內影響公路建設的斷裂比較發育,部分路段與斷層相交、斜交或在處于斷裂帶內,局部路段與區域性大斷裂相交,對路塹穩定性有一定影響。

圖1 研究區地質構造略圖

2.3 地形地貌

地形地貌研究區位于廣西大瑤山區域,地勢高峻崎嶇,山嶺重迭,以山地為主,平地較少;根據地形的山岳分類、地貌的成因類型及形態組合特征,公路沿線的地貌類型主要有7種類型:中山齒峰峽谷、低中山齒脊峽谷、低山峰脊峽谷、丘陵壟丘谷地、低山丘陵壟脊谷地、丘陵緩丘寬谷、河谷階地等。

2.4 巖土體工程地質類型及特征

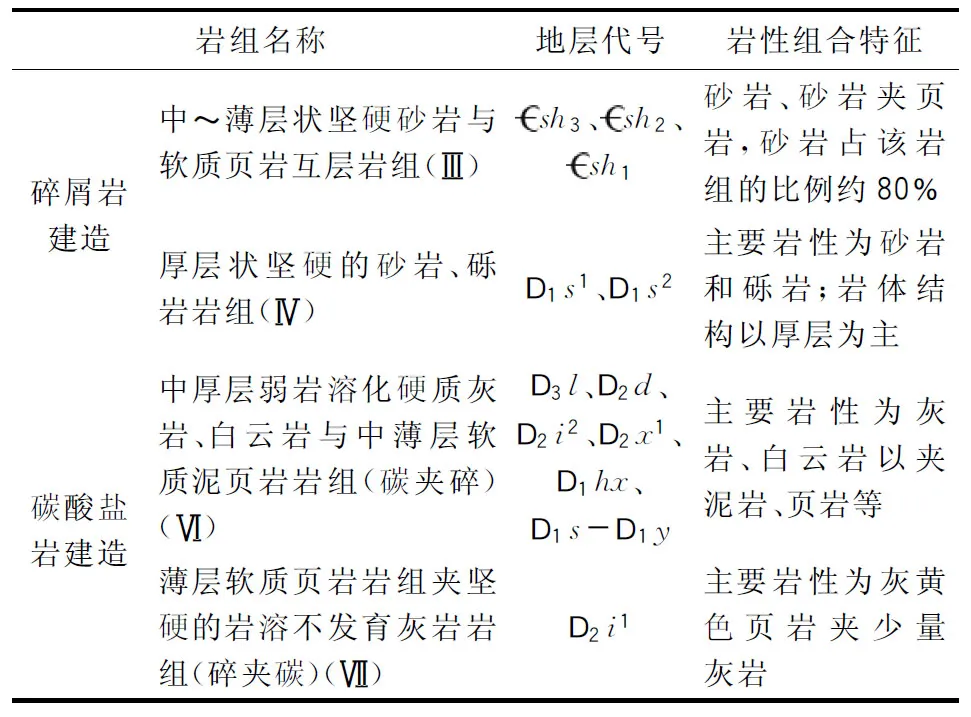

研究區內根據巖土體的巖性、結構、構造及力學性質,將各巖類劃分為4個巖組,見表2。

3 地質災害類型及分布規律分析

3.1 地質災害類型

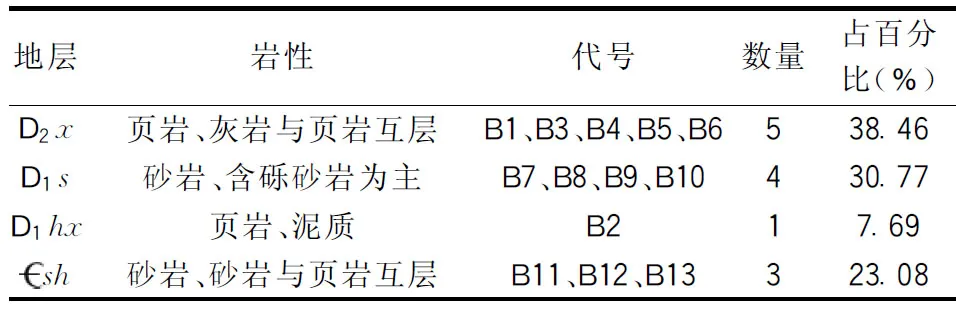

地質災害的發生需要具備內因、外因。一般說來,內因指的是地質災害發生所處的地形地貌、地層巖性、地質構造等,而外因則多為大氣降雨、地震、人類工程活動等,在目前形成的大多數地質災害中,人類工程活動為最主要的誘發因素。經現場調查,蒙山至象州高速公路現狀地質災害類型有崩塌、滑坡兩種,均為小型規模,其中崩塌13處(代號B1~B13)、滑坡3處(代號H1~H3)。以下分崩塌、滑坡來統計分析其分布特征。

3.2 崩塌分布特征

3.2.1 地層巖性

3.2.2 地形地貌

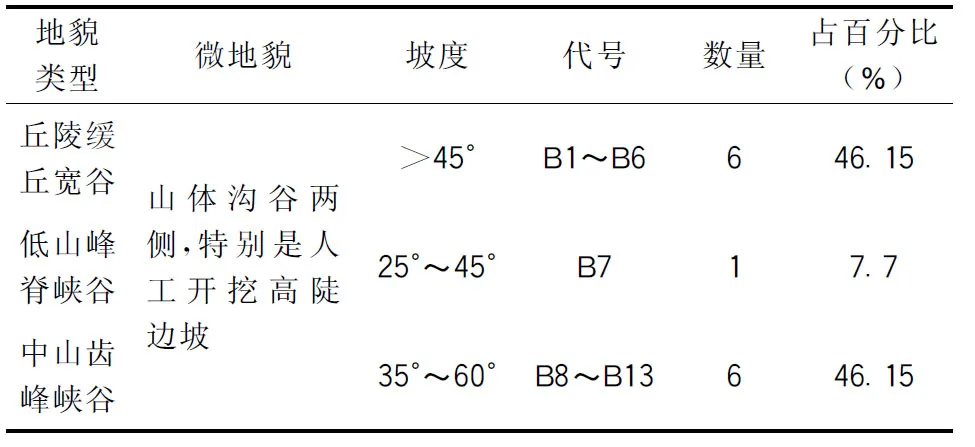

地形地貌對崩塌分布影響也較明顯。從地貌類型看,崩塌密集區主要分布于丘陵緩丘寬谷、中山齒峰峽谷,其次為低山峰脊峽谷。從微地貌來看,崩塌多發生在人工開挖的邊坡之上,特別是人工開挖高陡邊坡。評估區崩塌分布與地形地貌關系見表4。

3.2.3 人類活動

評估區內人類活動強度對崩塌分布作用最為明顯。本次調查發現的崩塌,均發生于人工開挖的路塹或者修屋建房整平地形后的遺留邊坡,如縣道X645至金秀縣公路段自公路修建后,沿公路邊坡崩塌頻發,明顯多于周圍地區,規模以小型為主。

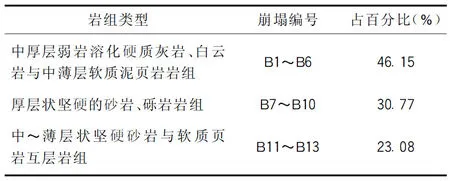

3.2.4 巖組類型

評估區內崩塌主要形成于中厚層弱巖溶化硬質灰巖、白云巖與中薄層軟質泥頁巖巖組,其次為厚層狀堅硬的砂巖、礫巖巖組和中~薄層狀堅硬砂巖與軟質頁巖互層巖組。崩塌巖組統計情況見表5。

3.2.5 形成機制

(1)巖組:評估區內大面積出露的砂巖、泥頁巖體,新鮮巖體一般較穩定,不易發生崩塌,但是巖體上部一般都覆蓋有厚薄不一的松散層。各類巖體上部全風化層或坡殘積層大多數巖性松散,強度低,透水性好,穩定性差,特別是砂頁與泥頁巖互層或夾層出露地段,泥頁巖易于風化,蓋層相對較大,多達1~3 m,殘坡積土中含有碎石塊,更增加了土體的透水性,土體遇水易軟化,在連續降雨飽水情況下易沿基巖接觸面產生崩塌。

(2)風化作用:評估區內廣泛分布砂泥巖、砂頁巖互層地層,其物理力學性質差異大,長期的風化作用使軟弱巖凹入形成崖腔,加劇了崩塌的變形破壞;另外,評估區部分巖層外傾區段,上覆全~強風化層在雨水作用下也易發生崩塌。

(3)坡體結構:巖體節理裂隙、風化裂隙最易成為斜坡體的軟弱結構面,這些軟弱結構面和斜坡臨空面對崩塌的形成起著重要的作用。

(4)人類工程活動:人類工程活動對崩塌形成的主要表現為修筑公路和修屋建房的屋后邊坡開挖。在修筑山區公路的過程中,普遍高角度切坡,形成較高的陡坎甚至陡崖,由此導致巖土體結構受到破壞,邊坡失穩,形成崩塌。人類工程活動是誘發崩塌最重要的外因。

3.3 滑坡分布特征

3.3.1 地形地貌

從地貌因素上看,主要位于低山丘陵壟脊谷地(H1、H3)和丘陵緩丘寬谷,山坡坡度在25°~45°,以土質斜坡分布較多。

3.3.2 地質構造

從構造部位上看,斷裂發育附近地帶,由于巖石風化破碎強烈,土質覆蓋層較厚且松散,較易發生滑坡。

3.3.3 巖組類型

從巖組上看,主要是中厚層弱巖溶化硬質灰巖、白云巖與中薄層軟質泥頁巖巖組(H2、H3)和厚層狀堅硬的砂巖、礫巖巖組(H1)并且與人類工程活動密切相關。由于大部為山區,較少平地,修路建房基本上是向山坡發展,如觸發脆弱地質環境帶(巖層強風化殼,土質覆蓋層較厚且松散,局部匯水帶),極易誘發滑坡。

3.3.4 滑坡形成機制

(1)地形地貌:評估區地貌對滑坡的影響,主要表現在坡形、坡度和臨空面狀態及斜坡結構類型。據調查,區內滑坡多產生于坡度在25°~45°的斜坡。以發生于順向坡(H1)和斜向坡(H2、H3)為主,土質斜坡特別是順向斜坡、斜向坡、坡度在35°~45°的斜坡最利于滑坡形成。

(2)地層巖性:區內的滑坡主要分布于在中厚層弱巖溶化硬質灰巖、白云巖與中薄層軟質泥頁巖巖組(H2、H3)和厚層狀堅硬的砂巖、礫巖巖組(H1)。區內滑坡坡體物質基本上為土質,存在于泥盆系石橋組含礫砂巖、信都組頁巖以及應堂階泥巖等地層表面。在這些地區,坡體表層殘坡積粉質黏土、碎石土厚1~3 m(最厚可達5 m),土體結構松散,孔隙度大,透水性強,該松散覆蓋層下的巖石表層風化強烈,極易形成厚度較大的松散堆積體,為滑坡的形成提供了豐富的物質基礎。這些地段的風化層厚5~15 m,局部地段風化層厚度達20 m,風化層易于吸水飽水,風化層與下伏基巖的界面成了相對隔水層,由于阻水作用,導致基巖面上的風化層飽水軟化,甚至液化,飽水的風化層在自重作用下極易沿液化面滑移,形成滑坡。

(3)降雨:不僅是崩塌,而且是滑坡發生的重要動力破壞因素。雨水入滲使巖土體降低了強度,增加自重,并造成巖土體中地下水位上升,水壓增大,降低了巖土體抗剪強度,地下水沿斜坡的流動,對土體有較大的推動力,使滑坡易于發生。連續降雨、特別是大暴雨,常觸發滑坡發生。

(4)人類活動:對滑坡的影響同樣明顯。如前所述,村莊、道路分布地段(特別是山區里),崩塌、滑坡發生的可能性也相應較大。

4 公路建設地質災害防治建議

4.1 對現狀災害點的防治措施

公路選線設計,沿途遇上現有災害點(隱患),采取的應對方式無非兩種——避讓或者治理;若遇上大型地質災害,如采空塌陷、大型泥石流溝等,一般采取避讓方式;而對于小型的崩塌、滑坡等,一般采取治理、清除的防治方式。

結合本項目,7處現狀災點(崩塌點B3、B4、B5、B7、B10、H2、H3)距離擬建公路較遠,認為工程建設不會加劇其發生的可能性。而對B1、B2、B6、B8、B9、B11、B12、B13等8處崩塌點建議進行清除并加強監測邊坡變形情況。另外,滑坡H1距離公路350 m,公路建設建議采取靜態爆破減小對滑坡本身的擾動并加強監測。

4.2 對路塹邊坡開挖的防治措施

擬建線路大部分地區挖方量大,形成的路塹邊坡數量多、高度大,形成的巖質邊坡部分為軟硬相間的碎屑巖邊坡。需要根據邊坡地層巖性、產狀和開挖坡比、規模進行穩定性分析,以采取針對性措施。對于

坡頂有較厚的坡殘積黏土、粉質黏土夾碎石或容易產生碎落的巖質邊坡可放緩坡率,無條件的可在坡腳設置擋墻支護;對于危險性大的高陡邊坡,建議分級放坡結合錨固、擋墻、截水溝等工程措施。

5 結語

高速公路屬于大型的線性工程,穿越的地貌單元多,途經的地層數量大,巖性巖相一般變化較大,由此工程建設引發以及建設工程遭受的地質災害類型、發生的可能性、危險性等在不同區段內不盡相同。調查分析沿線以及周邊地質災害,探索其分布規律與成災機制,對于公路邊坡支護設計、預防地質災害的發生、保證公路工程順利建設與安全運營具有十分重要的意義。