紫坪鋪水庫庫容淤積現狀及其對水庫調度的影響

薛 晨, 由 麗 華, 陽 莉

(四川省紫坪鋪開發有限責任公司,四川 成都 610091)

0 引 言

紫坪鋪水利樞紐工程位于都江堰市龍池鎮,由于2008年“5·12”汶川大地震震中位置離樞紐工程很近,地震發生后,水庫庫區山體滑坡、暴雨泥石流等次生災害頻發,庫岸形態發生了較大變化。為了解震后水庫泥沙淤積及庫容損失情況,公司先后于2011年、2013年、2014年、2015年進行了4次水庫庫容測量。筆者根據歷次測量結果,與2008年汶川特大地震后水庫庫容淤積現狀及趨勢,以及水庫調度和實際運行數據,對當前的淤積現狀給水庫調度帶來的影響進行了研究。

1 研究方法

(1)通過對比水庫原始庫容曲線、2008年地震前實測庫容曲線以及2015年實測的庫容曲線,定量分析目前水庫各特征庫容的損失情況,定量識別在不同的水位區間泥沙淤積情況,結合水庫地形測量數據,分析造成水庫淤積的原因。

(2)根據2008年、2011年、2013年、2014年和2015年各階段實測庫容情況,定量分析水庫在以年為時間尺度上的淤積速率,結合水庫近年來的實際運行數據,分析水庫淤積趨勢及其成因。

(3)采用淤積后的庫容曲線,對水庫進行調洪演算,分析泥沙淤積對防洪調度的影響;結合近幾年水庫實際運行數據,分析當前淤積形勢對水庫調度的影響。

2 水庫泥沙淤積的現狀分析

2.1 地震前后庫容淤積現狀分析

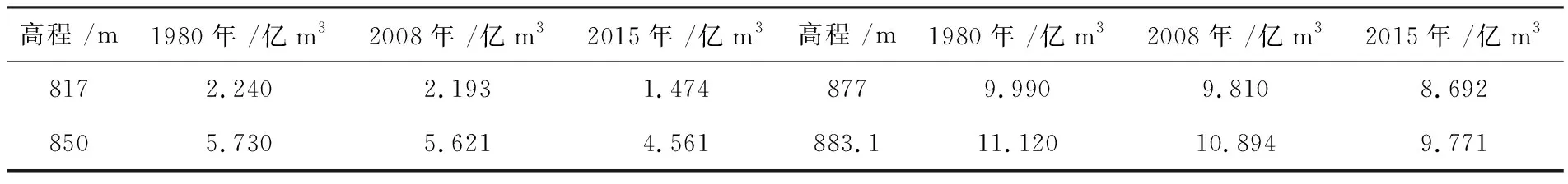

統計1980年(原始庫容)、2008年(地震前)和2015年實測特征庫容(見表1)。

由表1中數據可知,至2015年水庫累計淤積損失庫容1.349億m3,其中死水位以下庫容損失0.766億m3,死水位至汛限水位間庫容損失了0.403億m3,汛限水位至正常蓄水位間庫容損失了0.129億m3,正常蓄水位至校核洪水位間庫容損失了0.051億m3。

表1 特征庫容統計表

以2008年震前與原始庫容相比,死水位以下庫容損失0.047億m3,死水位至汛限水位間庫容損失了0.062億m3,汛限水位至正常蓄水位間庫容損失了0.071億m3,正常蓄水位至校核洪水位間庫容損失了0.046億m3;以2015年與2008年震前相比,死水位以下庫容損失0.719億m3,死水位至汛限水位間庫容損失了0.341億m3,汛限水位至正常蓄水位間庫容損失了0.058億m3,正常蓄水位至校核洪水位間庫容損失了0.005億m3,對比數據發現,主要的淤積發生在地震以后。

2.2 庫容淤積分布

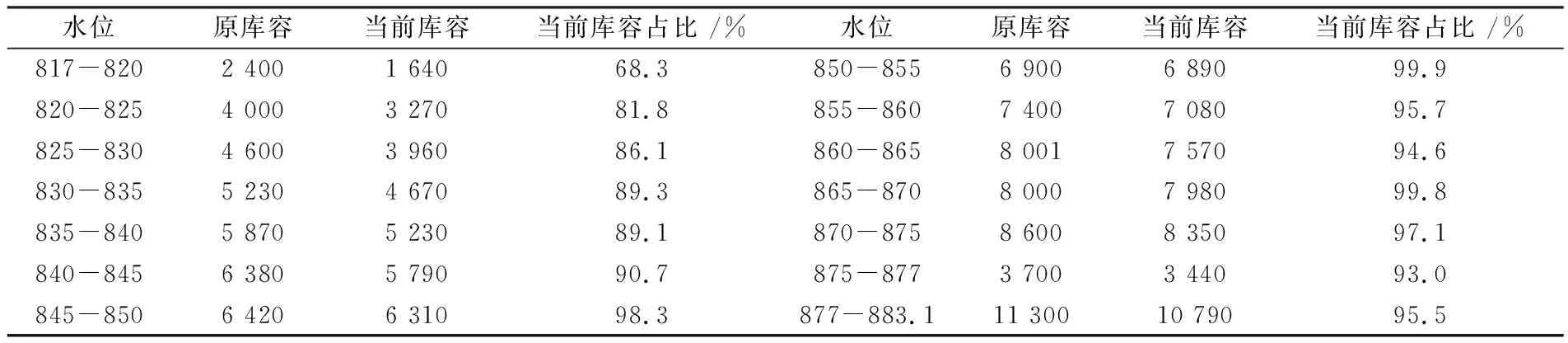

根據計算出的當前庫容占比百分數可以很直觀的看出水庫有效庫容在不同水位段上損失情況,總體隨著水位的增高,水庫庫容的損失呈減小的變化趨勢,損失較大的區間在845 m以下,損失基本都超過了10%,其中817~820 m段,損失超過30%、820~825 m段,損失也接近20%;在845~875 m之間,總體較為穩定,損失基本控制在5%以內;875 m以上,由于受支流河床淤積影響,庫容損失有所增大(見表2)。

表2 不同水位段當前庫容在原庫容中的占比

2.3 原因分析

庫區淤積縱剖面圖(深泓點),見圖1,從2011年縱剖面形態看,大地震造成M11-M14庫段(距壩6―8 km)左岸大量山體滑坡, 形成巨大的堰塞體,最高達30多米。堰塞體猶如一個攔沙壩擋在庫區中部,自M13斷面以上形成一個巨大的堰塞湖,由于堰塞體的存在,入庫泥沙很大一部分在堰塞體上游被攔截,形成淤積。對比歷年測量數據,自2008年以來,河床高程相對于2008年有了很大的增加,M13以上河段河床整體抬升,堰塞體上游逐漸被淤平,已逐漸影響到水庫有效庫容。

圖1 紫坪鋪庫區淤積縱剖面圖(深泓點)

3 水庫淤積趨勢分析

3.1 地震后紫坪鋪水庫淤積趨勢分析

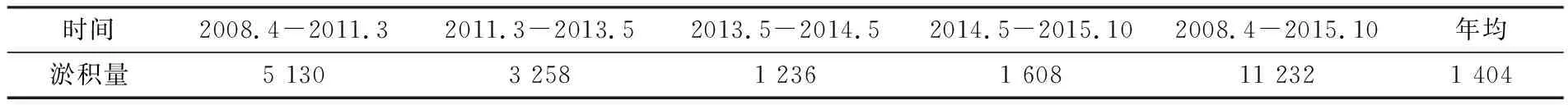

依據2008年以來的五次庫區測量資料進行淤積分析(成果見表3),可以看出2008年4月至2015年10月紫坪鋪水庫庫區累計淤積11 231萬m3,年均1 404萬m3。

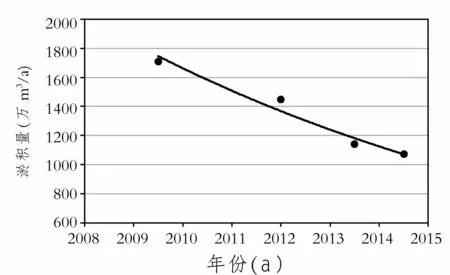

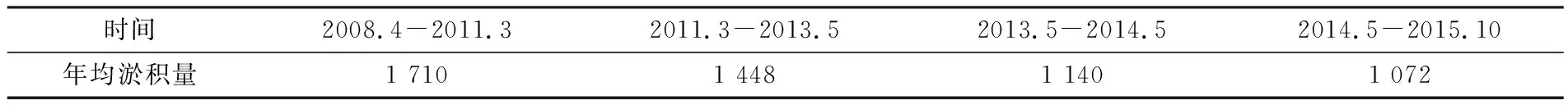

根據各次地形觀測的時間,計算紫坪鋪水庫年均淤積情況(見表4)。各時期年均淤積量分別為1 710萬m3、1 440萬m3、1 140萬m3、1 072萬m3,均遠大于紫坪鋪水文站多年平均來沙量604萬m3。

以2008年為零點,作歷次觀測時期年均淤積量的散點圖,添加趨勢線如圖2所示。可以看出2008年大地震以后,水庫遇到連續的大沙年,水庫年均淤積量總體呈下降趨勢。

圖2 年均淤積趨勢

3.2 原因分析

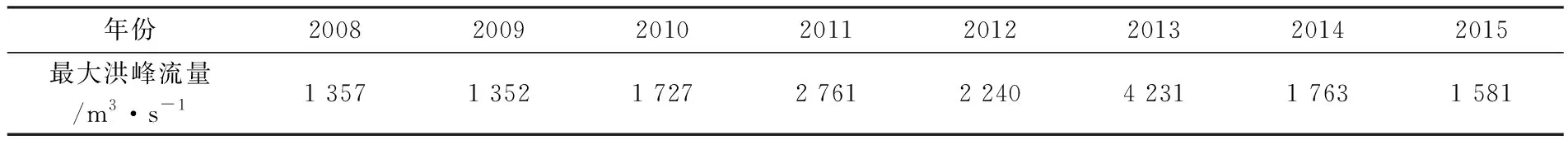

統計2008~2015年水庫遭遇洪水過程的最大洪峰流量(見表5)。

從表中數據可以看出,2008年以來,水庫未遭遇大的洪水過程影響,最大洪峰是2013年的4 231 m3/s,接近20年一遇(4 450 m3/s)水平。可見水庫遭遇連續的大沙年主要是受2008年汶川特大地震的影響,地震使得上游植被遭受嚴重破壞,巖石松散,在強降雨發生時,水土流失嚴重,大量泥沙入庫。而隨著時間的推移,植被生長,泥沙、巖石結構又趨于穩定,在沒有大的降雨和洪水發生的情況下,水庫泥沙年淤積量也呈一個減少的趨勢。

4 水庫泥沙淤積對水庫運行調度的影響

4.1 對水庫防洪調度的影響

紫坪鋪水庫汛期限制水位為850 m,汛限水位以上損失庫容0.18億m3,從圖1紫坪鋪庫區淤積縱剖面圖來看,該水位段庫容近幾年基本處于一種穩定狀態。采用新的水位庫容關系對水庫設計洪水進行調洪演算,在不改變其他條件的基礎下,以850 m作為起調水位,100一遇洪水位由861.6 m上升至862.17 m;200年一遇洪水位由863.49 m上升至864.30 m;500年一遇洪水位由866.51 m上升至867.38 m;1 000年一遇洪水位由871.20 m上升至871.61 m;PMF洪水位仍在883.1 m附近。千年一遇以下洪水最高水位略有上升,仍在可控范圍。PMF洪水因為水位達870 m后開啟溢洪道,在同等來水條件下,溢洪道開啟時間提前,且水位增長后,溢洪道過流能力增加,最高水位仍在883.1 m附近,未有明顯影響。

表3 紫坪鋪水庫各時期淤積量對照表(單位:萬m3)

表4 紫坪鋪水庫各時期年均淤積量對照表 /萬m3·a-1

表5 2008~2015年最大洪峰統計表

4.2 對入庫流量計算的影響

由于地質條件和水庫水系分布條件的限制,紫坪鋪水庫入庫站未完善,目前入庫流量采用水量平衡公式反推計算,“入庫流量=庫容差/3 600+出庫流量”。由計算方式可以看出,當入庫流量與出庫流量之間存在較大的差值時,由庫容變化引起的流量誤差就顯得尤為明顯,隨著洪水入庫、泥沙入庫,帶來的水庫泥沙淤積動態變化,使得流量誤差存在很大的不確定性。

4.3 對水庫供水調度的影響

作為下游都江堰灌區及成都平原的重要水源工程,保障下游用水需求是水庫運行的一項重要指標。從近幾年的水庫運行情況來看,主要供水階段為春灌期和夏季伏旱期間,春灌期4~5月份,水庫水位在825 m附近,伏旱期間,水庫持續供水,水庫水位持續走低,2016年伏旱期間水庫水位運行至820 m附近。從表2的水庫當前庫容占比數據可以看出,在該水位階段,有近20%的庫容已被淤積,在進行水庫供水調度,保障下游供水時,來自水庫庫容淤積上的影響就比較明顯,尤其當上游來水較差時,影響尤為突出。從水庫淤積趨勢來看,該庫段的庫容淤積在未來幾年會有所增加,無形中增加了水庫供水調度的難度。

5 結 語

(1)水庫當前的淤積對水庫的防洪調度影響不大,雖水庫年均淤積量總體在減弱,但仍遠大于紫坪鋪站的多年平均來沙量,水庫的淤積仍在持續,還需采取必要的手段對水庫進行清淤,以保證水庫有效庫容。同時,還需持續對泥沙淤積的狀態進行跟蹤監測。

(2)水庫入庫流量的獲取,目前仍是通過水量平衡方程計算得來,在水庫庫容淤積不斷加重的形勢下,加上河床泥沙推移等不確定因素影響,計算方法本身所存在的誤差,在特定的條件下就顯得較為突出。在入庫水文站未建的情況下,可進一步研究水庫泥沙淤積動態變化規律,進一步優化水庫入庫流量的計算方式。同時,加快推進水庫入庫水文站的建設,以更好的掌握水庫上游的來水和泥沙。

(3)作為水源工程,保障下游用水需求,是紫坪鋪水庫發揮綜合效益的重要職能之一,隨著水庫淤積的加重,水庫在發揮供水作用時,會受到諸多的限制,同時也會受到很多來自其他方面的影響,如:電力市場行情變化、水工建筑物運行狀態變化等。在研究水庫泥沙淤積規律的同時,可進一步研究多目標下的水庫優化調度,更好的發揮水庫的綜合效益。