淺析土壤液化判別標準

王夏城

(福建西海岸建筑設計院, 福建 福州 350011)

0 前言

土壤液化是指在外力的作用下,原本是固態的土壤變成液態,或變成黏稠的流質。在地質勘查環節中,砂土液化是重要的內容之一,但隨著抗震設計幾十年的發展,簡單劃分飽和砂土及飽和粉土為可液化土并對其進行液化判別、計算的方式已經不夠全面,近些年來關于土壤液化的判別、計算方法在國內越來越受到重視。本文是根據土壤液化機理,簡單的探討在地質勘查中土壤液化判別、計算的不足及發展趨勢。

1 土壤液化機理及危害

土壤液化主要出現在分布深度較淺,飽和的疏松砂土、粉土中,當外力反覆作用下(如地震作用),松散土的孔隙減小,孔隙水壓力迅速上升直至大于土體本身所受外部壓力狀態時,從而使得土體有效應力降為零,完全散失其抗剪強度,土壤發生液化。土壤液化會造成基礎喪失承載力;地基不均勻沉降;建筑物開裂、傾斜甚至倒塌等嚴重后果,因此在工程設計中,對于土壤液化的判別和處理是工程抗震設計的重要內容之一。

2 可液化土范圍

根據土壤液化機理,只要土體孔隙水壓力急速上升抵消外部壓力,土壤液化就可能發生,而在實際工程中,發生液化的土類主要是砂土和粉土,這是因為其較弱的透水性及較小的粘聚力。因而在早期的《建筑設計抗震規范》中只涉及對飽和砂土及飽和粉土的液化判別,2010年后才新增了關于粉質粘土液化震陷的內容,地質勘查中也只針對飽和砂土和飽和粉土進行液化判別,然而大量實例表明這一對于可液化土的定義是片面的。

3 液化判別方法及發展趨勢

影響土壤液化的因素首先是土體的顆粒情況,土壤液化是由土的孔隙水壓力迅速上升造成的,因此在其他條件相同的情況下,土的粒徑及孔隙比越大,滲透性就越大,相應的液化可能性就越小;此外土中黏粒含量越大,土的粘聚力越大,液化可能性越小。所以粉細砂液化的可能性最大,中粗砂與粉土次之,粘性土和礫性土較為不易液化,這與實際情況也相符合。

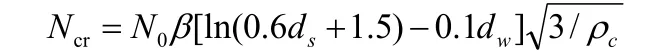

在地質勘查中,對于砂土及粉土,目前主要是先進行初判,包括通過土層的地質年代、粉土中黏粒含量及上覆非液化土層厚度來判定場地是否需要考慮液化影響。再對需要考慮液化影響的情況,以標貫擊數與計算得到的標貫擊數臨界值比較來判定是否發生液化,標貫擊數臨界值計算公式如下:

式中:Ncr—液化判別標準貫入錘擊數臨界值;

N0—液化判別標準貫入錘擊數基準值,應按表4.3.4采用;

ds—飽和土標準貫入點深度(m);

dw—地下水位(m);

cρ—黏粒含量百分率,當小于3或為砂土時,應采用3。

β—調整系數,設計地震第一組取0.80,第二組取0.95,第三組取1.05。

新的規范中一般是對地面以下20m深度范圍進行判別,只有在可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算的各類建筑時,可只判別地面下15m范圍內土的液化。液化深度范圍和標貫擊數臨界值計算公式是在過去幾十年根據實際案例及理論研究不斷修改完善,是比較成熟的。但是僅依靠標貫擊數來判定液化與否顯然還是有一定的局限性,標貫能反應砂土的密實度,但對土體本身性質如粒徑、級配等都無法體現,而這些性質都是對土的滲透性有明顯的影響。在這一方面,日本作為地震頻發國,有著更加嚴格的規定,是根據標貫擊數、均勻系數、等效粒徑多方面共同來判斷是否液化,這方面的研究是進一步完善砂土及粉土液化判別的一個方向。

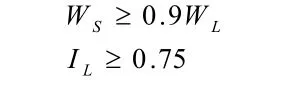

關于粘性土的液化現象,汪聞韶院士是國內較早進行研究的專家,于1980年提出了飽和少粘性土液化判別的標準,即以液限、塑限判別少粘性土的液化,公式如下:

式中:WS—天然含水量;

WL—液限含水量,采用液、塑限聯合測定法測定;

IL—液性指數。

這一判定方法在國內已獲得普遍認可,且在國際上也有一定影響,近些年來在這一方法的基礎上,國內外學者進行了一定的改進,但都是以汪聞韶院士的基本思路進行的優化。可見,在粘性土的液化判別中,目前已經有了相對較成熟的思路與方法,并且在已經發生的地震中多次出現了粘性土液化的現象,因此,將粘性土液化判別列入規范條文是有必要且有條件的。在目前的地質勘查中,對于粘性土的液化判別并不重視,并且主要是針對于粉質粘土,筆者認為在地質勘查未來發展中,應該要考慮粘性土的可液化性,完善液化判別式成為規范,在此基礎上,對黏粒含量不同的粘性土應要細化判別方法,在安全性和經濟性之間取得一個良好的平衡。

在汶川地震之前,礫性土液化的現象極少,因此普遍認為礫性土可視為不液化土,國內外對于礫性土液化現象的研究也較少,目前也還沒有一個被普遍接受的判別方法。日本學者提出了以動三軸實驗為基本手段的砂礫土液化判別方法,但砂礫土動三軸液化實驗技術復雜,限制較大,并且后續不同學者采用動三軸試驗得到的相關結論無法得到統一甚至有所矛盾,因此通過動三軸試驗得到的成果暫時還是處于研究階段,無法應用于工程實踐中。美國學者提出了基于貝克貫入試驗的砂礫土液化判別方法,該方法的是將貝克貫入擊數轉換成標準貫入擊數,再對砂礫土液化可能性進行評價。這一方法是沿用了采用標貫擊數對砂土液化進行判別的思維方式,但由于礫石與砂土之間的區別,是否準確也有待實踐考證。在汶川地震大量的礫性土液化實例之后,國內學者也就這一問題開始進行了分析研究,希望能得到一個較為可行的判定方法。采用動力觸探對礫性土液化進行判別就是一種思路,這一方法在國內外都有學者進行嘗試,袁曉銘及曹振中先生就這一思路得到了一個復判模型及計算公式并進行了通用性的研究。此外,利用剪切波速試驗對礫性土場地進行液化判別也是國內學者的一個研究方向,并且具有一定優勢和潛力。筆者認為,對礫性土液化的判別是地質勘查中有必要的一個環節,雖然礫性土具有較好的滲透性而不易液化,但不能忽視其可能性。目前的研究中,已經得到了一些簡單的成果來對礫性土場地進行初判,如密實度、含礫量對液化可能性的影響等。在科研人員不斷研究試驗得到較成熟的礫性土液化判別方法后,也應該將其列入條文規范中作為地質勘查的一部分。

4 結語

在幾十年抗震設計的發展中,砂土液化是非常重要的一部分,對砂土、粉土的液化判別方面也處于較為成熟的階段,但隨著近二十年地震中更多液化現象的發生,砂土液化判別顯示出了一定的局限性。粘性土及礫性土液化在地質勘查中漸漸受到了重視,可液化土的范圍不再局限于砂土和粉土。通過試驗、研究的深入,土壤液化判別將會向著范圍更加全面,方法更加準確,抗震設計條文規范更加完善的方向不斷發展。