建設項目規劃檢驗空間核對要素構成及限差設定探討

黃裕民,李旺民,曾翊城

(珠海市測繪院,廣東 珠海 519000)

1 引 言

城鄉規劃監督有別于一般的行政監督,其專業性強、參與的社會主體眾多,社會利益涉及面廣,調節幅度巨大,時效性強,是一項社會化程度高、專業性和綜合性很強的系統工程[1]。為強化建設項目過程監督,確保建設工程嚴格按規劃許可條件實施,珠海城鄉規劃行政主管部門創新性地建立了規劃檢驗制度,在建設項目的不同建設階段,采集建筑工程現狀空間要素并與規劃許可條件進行核對后,給出規劃檢驗結論。規劃檢驗內容主要包括用地紅線規劃檢驗、施工放線規劃檢驗、地下或半地下結構規劃檢驗、首個標準層(±0)規劃檢驗、商品房屋預售許可規劃檢驗、地下管線覆土規劃檢驗等,是對傳統規劃放線、驗線業務的進一步細化,串聯了建設過程各關鍵節點,為保障城鄉規劃的有效實施發揮了重要作用[2,3]。本文將對規劃檢驗的空間核對要素、各要素限差設定標準以及符合性評定進行探討,以期促進規劃檢驗測量技術的發展。

2 規劃檢驗空間核對要素

與規劃檢驗有關的建筑工程空間要素,主要為建設用地紅線點、地下或半地下結構、地面建筑(建筑物±0層及±0層以上接觸地面的建筑部位或構筑物接觸地面的建筑部位、標準層首層、其他特殊建筑層)的空間位置、形狀、大小、四至距離等幾何要素[4,5],包括水平空間要素與豎向空間要素兩個方面。

2.1 空間核對要素構成

(1)點要素:建筑外圍特征點:建筑外圍特征線(建筑外圍軸線或外墻外邊線)交點、涉及四至距離的建筑細部點、涉及建筑面寬或建筑進深的建筑細部點;建筑物±0層地坪高程點。

(2)線要素:建筑外圍特征線,建筑總體平面控制尺寸:建筑面寬、最大和最小建筑進深,占壓垂距:占壓建筑紅線的最大占壓垂距、占壓用地紅線或道路紅線的最大占壓垂距,四至距離:建筑間距、后退建筑紅線距離、后退用地紅線或道路紅線距離。

(3)面要素:建筑基底面積、幾何特征要素確定的建設形狀。

2.2 水平空間規劃檢驗核對要素

(1)建設項目用地紅線規劃檢驗要素:實地驗測建設用地全部紅線點(含建設用地紅線撥地定樁輔助點)坐標,檢核其撥地定樁位置與規劃條件是否相符。

(2)有地下或半地下結構的房屋,實地驗測施工放線后地下或半地下結構底層外圍軸線(灰線)及其上方地上結構主要樁位驗測點坐標,檢核地下或半地下結構底層及其上方地上結構主要樁位水平空間位置、外圍軸線邊長、地上結構主要樁位間邊長、地下或半地下結構外圍輪廓形狀與規劃條件是否相符。

(3)無地下或半地下結構的房屋,實地驗測施工放線形成的房屋首層結構外圍軸線(灰線)驗測點坐標,檢核房屋首層結構外圍輪廓形狀、外圍軸線邊長、水平空間位置與規劃條件是否相符。

(4)房屋建筑工程首個標準層(±0)規劃檢驗要素:實地驗測首個標準層及±0層外圍軸線邊長,檢核首個標準層和±0層結構外圍軸線邊長、外圍輪廓形狀與規劃條件是否相符。

(5)商品房屋預售許可規劃檢驗要素:實地驗測商品房屋已建相關建筑層(設計僅有一種標準層時,指已建最高建筑層;設計有多種標準層時,指已建最高建筑層和已建中間建筑層)外圍輪廓邊長或輔助驗測結構外圍輪廓驗測點坐標,檢核已建相關建筑層結構外圍輪廓形狀、外圍輪廓邊長與規劃條件是否相符。

2.3 豎向空間規劃檢驗核對要素

實地驗測基坑底面高程、首個標準層結構底板上緣高程和層高、±0層室內地坪高程和層高、已建最高層結構頂板上緣高程、當前建設層數,檢核其與規劃條件是否相符。

3 規劃檢驗空間核對要素限差設定

城鄉規劃測繪機構可根據建筑工程空間要素的驗測方法、當地規劃監督管理的情況和城鄉規劃主管部門的要求,依《城市測量規范》、《房產測量規范》規定的有關測量精度要求,顧及施工誤差等影響原則,一、二線城市以兩倍中誤差為限差、三線城市和鄉鎮以三倍中誤差為限差,設定建筑工程規劃檢驗空間核對要素的限差[6]。

3.1 水平空間要素核對限差

(1)地下或半地下結構、地面建筑平面位置核對限差

關于規劃檢驗的精度要求,按文獻[7]規定,建筑物定位放線點位中誤差為 ±5 cm,根據誤差傳播定律,則建筑物軸線交點與規劃許可平面坐標的點位較差中誤差為5cm*SQRT(2),因此地下或半地下結構、地面建筑物驗測點相對于許可點位的驗測限差可以設定為兩倍或三倍中誤差,分別為 ±14 cm、±21 cm。

(2)地面建筑總體平面控制尺寸核對限差

根據文獻[7]規定,建筑物定位放線點位中誤差為 ±5 cm,根據誤差傳播定律,則建筑物同名軸線點間距與規劃許可間距的較差中誤差為 5 cm。以兩倍中誤差或三倍中誤差為限差的建筑物邊長、建筑面寬、最大和最小建筑進深驗測結果相對于其規劃許可總體平面控制尺寸的較差核對限差分別為 ±10 cm、±15 cm。

(3)用地紅線核對限差

用地紅線驗測點平面坐標結果相對于其規劃許可紅線點平面坐標點位偏差的核對限差可以設定為兩倍或三倍中誤差,分別為 ±14 cm、±21 cm。

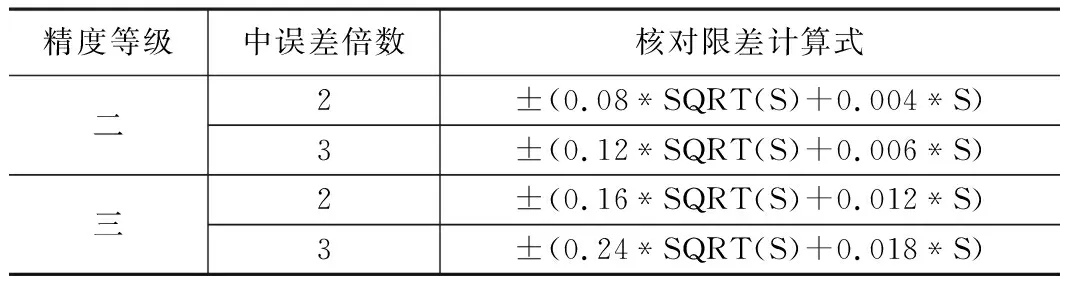

(4)建筑基底面積核對限差

根據文獻[8]“第3.2.6條”關于房產面積測量精度要求(二級或三級精度要求)的設定,考慮施工階段邊長測量的困難條件因素,建筑基底面積驗測中誤差可放寬一倍。顧及基底面積報建指標計算誤差的影響,建筑基底面積驗測結果相對于規劃許可基底面積的核對限差,如表1所示(表中S為建筑基底面積,單位為m2)[6]。

建筑基底面積核對限差表 表1

(5)地面建筑四至距離核對限差

地面建筑的后退紅線距離驗測結果相對于其規劃許可后退紅線距離的較差,參照地面建筑總體平面控制尺寸核對限差設定,以兩倍中誤差或三倍中誤差為限差的核對限差分別為 ±10 cm、±15 cm。

3.2 豎向空間要素核對限差

(1)建設工程層高核對限差

建設工程層高測量一般采用水準測量方法或三角高程測量方法,各等高程控制網中相對于起算點的最弱點高程中誤差不應大于 0.02 m[7]。考慮到進行高程測量時的施工現場一般為簡易硬化地面甚至未做硬化,中誤差可適當放寬到 0.03 m,因此建設工程驗測層高相對于許可層高的核對限差可以設定為兩倍或三倍中誤差,分別為 ±6 cm、±9 cm。

(2)建設工程驗測點高程核對限差

建設工程驗測點驗測高程相對于許可高程,驗測限差規定為 ±14 cm。基坑底面高程驗測限差規定為 ±28 cm。因填海造成地基易下沉區域、海島等邊遠地區,施工放線中的高程驗測限差可放寬一倍。

4 案 例

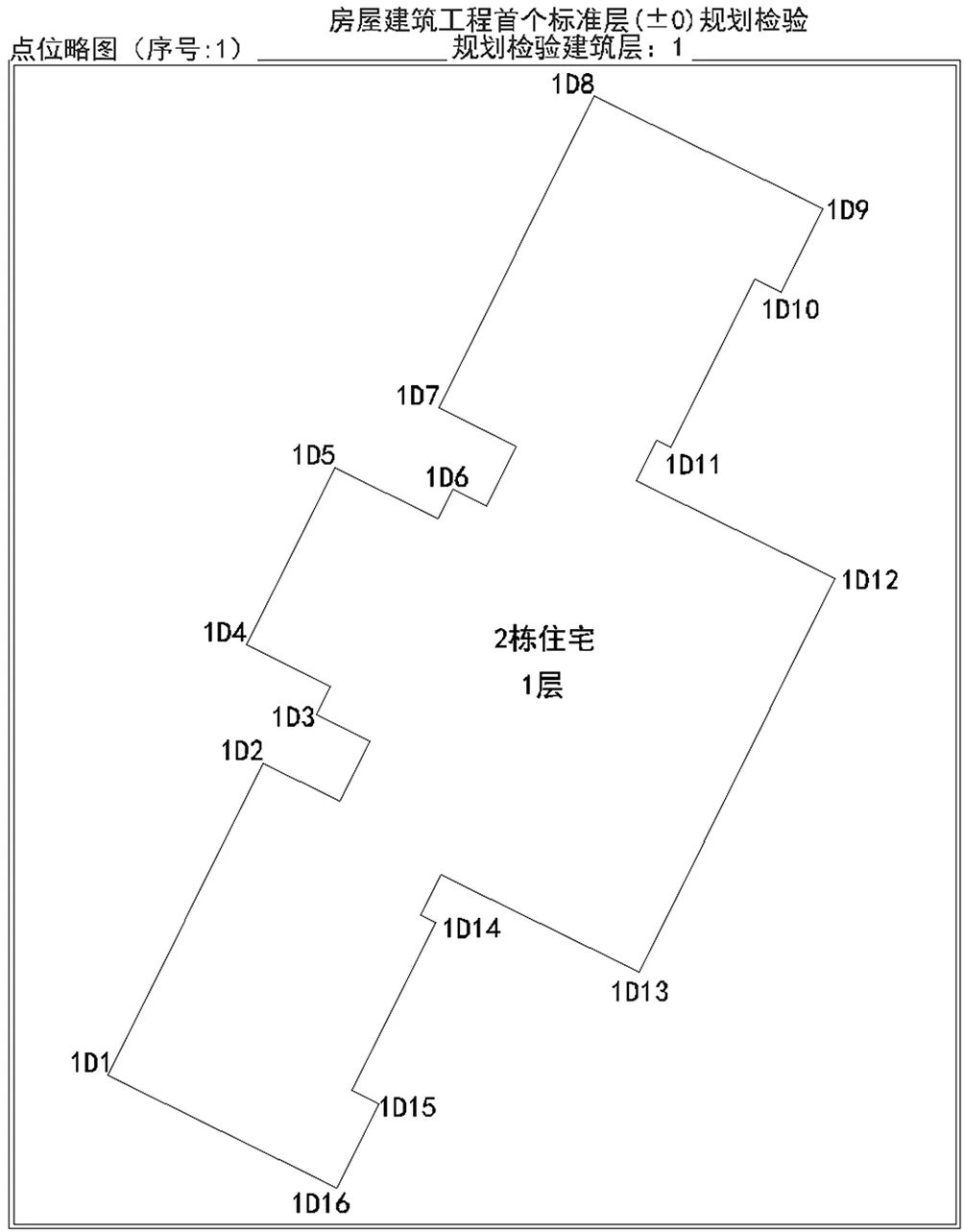

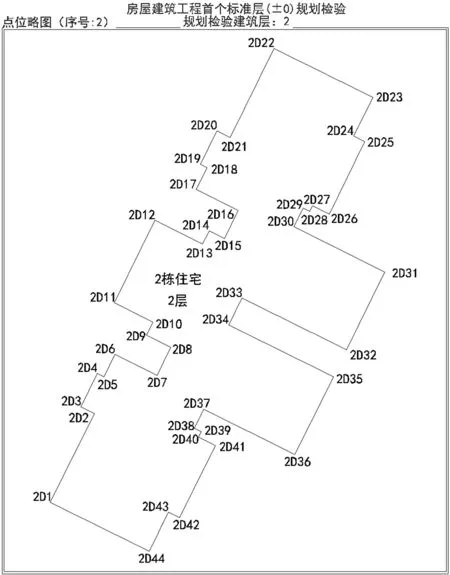

某住宅小區建筑物規劃許可總層數為13層,其中第二層為首個標準層,在房屋首個標準層結構完成,進行房屋首個標準層以上結構施工前需實施房屋建筑工程首個標準層(±0)規劃檢驗,圖1和圖2分別為房屋一層和二層結構外圍軸線驗測邊及驗測點點位略圖,一層驗測邊條數和驗測點個數均為16,二層驗測邊條數和驗測點個數均為44。

對照規劃許可房屋首個標準層和±0層建施平面圖檢核房屋相關空間要素,包括檢核結構外圍輪廓形狀與建設單位提供房屋施工和本次規劃檢驗的房屋首個標準層和±0層建施平面圖是否相符,結構外圍軸線邊長和驗測點坐標與規劃許可條件是否相符,房屋首個標準層結構底板上緣絕對高程和層高、±0層室內地坪絕對高程和層高與規劃許可條件是否相符等。圖3為結構外圍軸線驗測點驗測坐標與許可坐標比較結果和驗測邊長與許可邊長比較結果,點位較差和邊長較差均不超限。在核對完所有要素后得出檢驗結果:經檢驗,驗測點平面位置、驗測邊長、形狀、高程、層高與規劃許可條件相符。

圖1 1層結構外圍軸線驗測邊及驗測點點位略圖

圖2 2層結構外圍軸線驗測邊及驗測點點位略圖

5 結 語

作為規劃監督測繪重要一環的建筑工程規劃檢驗測量,依據建筑工程的相關規劃許可文件及圖件,根據規劃檢驗的特點和要求,有針對性地選取并驗測建筑工程的相關空間要素、如實反映建筑工程相關空間要素與規劃許可條件的符合情況,可為城鄉規劃主管部門實施精細化規劃監督管理提供專業、精準的規劃檢驗測繪數據和依據。