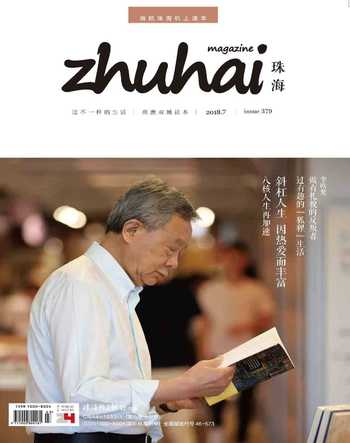

孫蔣濤 人生無界,探索不止

龍芊霓

“60后”孫蔣濤,是一個不折不扣的 “斜杠青年”前輩,畫家、集郵家、企業家、博士生導師……多年來,孫蔣濤在藝術與商業之間、感性與理性之間自由穿插游走,他的生活也由此在多樣化的標簽下活出了更豐富、立體的模式。他的每一條斜杠,都是他人生的一段“傳奇”。在孫蔣濤看來,自己的每個“斜杠”都并非刻意為之,是生長的時代與生活環境讓他做出各種不同的標簽選擇。

時代背景下的斜杠人生

孫蔣濤出生于1960年,那個時代獲取知識、信息的渠道、方式非常有限。“當時我那個年代沒有電腦與互聯網,只是靠手寫,或記錄,或眼看,這是一個時代的落差。什么叫做時代?這個就叫做時代。”

孫蔣濤10歲開始學習繪畫,繪畫時光貫穿了他大半輩子。他認為自己對繪畫的癡迷是天生的。孫蔣濤并非成長于藝術家庭,父母都不是從事藝術行業。繪畫的啟蒙來自年幼時一些喜歡繪畫的伙伴,與伙伴們之間進行繪畫交流是他童年時期的重要娛樂之一。

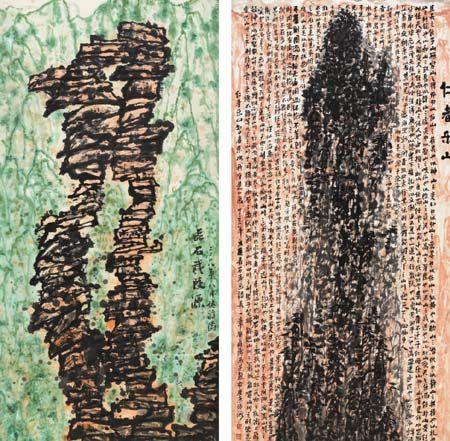

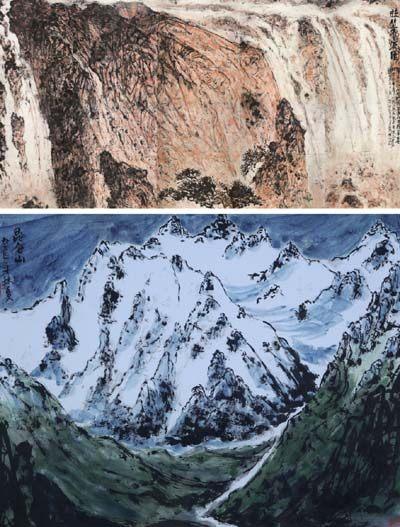

在他成長的那個年代,全國各地美術學院都采用西方繪畫教學體系,無論學習什么藝術類型的專業,都需要從畫石膏素描開始作為基礎造型能力培養。而孫蔣濤喜歡的是傳統國畫中的潑墨潑彩,向往的是大膽自由、一氣呵成的畫風,這與當時繪畫教學的理念并不相符。思想獨立的孫蔣濤認為,這樣的教學模式會造成自己的一種學習困境:“西方的藝術教學體系會造成自己對西方的文化非常了解,對本土文化的了解反而弱化,形成接受西方繪畫風格影響有余,而本土繪畫傳統繼承不足的現狀。”當時畫風主流與自己內在追求形成巨大的偏差,何去何從,曾讓孫蔣濤在學畫的過程一度陷入深深的痛苦之中。

雖然糾結,但執著的孫蔣濤一直堅持著自己的喜好,終于他等來一次機緣:年僅十幾歲的他帶著自己的作品拜訪自己仰慕多年的大師——金陵畫派張文俊。此次會面并不復雜,張文俊攤開他的習作,并沒有說話,卻在上面濡墨而書,直至筆落,抬頭問眼前的少年:“想學畫嗎?”正是這句簡單的話,從此結下了張文俊與孫蔣濤的師徒之緣。

張文俊的教學提倡多從生活中觀察,以大量寫生的方式來練習繪畫,畫作以展現自然物象的神韻為主,這與孫蔣濤的心性不謀而合。在張文俊的言傳身教下,孫蔣濤仿佛一只終于撲向藍天的飛鷹,在大自然的懷抱中酣暢淋漓地揮灑著自己的滿腔真情。到張文俊80歲那年,破例招孫蔣濤為美術學博士。“潑得比較深厚。”是老師對這位弟子的評價。

但孫蔣濤似乎是個天生勇于不斷突破自我的人,師從名門的他既沒有像大師兄一樣,進畫院以畫家為職業;也沒有像二師兄一般在90年代以《當代中國畫之我見》一文掀起思想巨潮,余波至今。孫蔣濤選擇另辟蹊徑,走出畫室,準備為自己劃下第一個斜杠:下海經商。

為謀生而“杠”

從畫家到商人,這并不是一個簡單的跨度。孫蔣濤跳脫的轉變無疑讓不少人刮目,問及原因,孫蔣濤的回答有些俏皮:“迫于生計。”

在“迫于生計”的后面,源于他職場中的一個小插曲。孫蔣濤大學畢業時恰逢改革開放初期,剛到工作崗位不久就突然被單位從江蘇調遣到深圳。在孫蔣濤看來,除了工作原因外,這也與自己當時年輕處理不好與領導的關系有關。

“那個時候江蘇不熱,深圳很熱,熱就往有空調的地方跑,空調就是商場,出商場就熱,一冷一熱就感冒了。”成為第一批拓荒牛的那段時光,對于孫蔣濤來說不是那么好過。工作上的變動加上身體上的水土不服,讓他病得很嚴重,自己心情也隨著走向低迷。這也讓孫蔣濤放緩了自己的腳步,他想先解決生計問題,再重歸藝術。敢想敢做的他一邊養病,一邊在廣東的幾個城市轉悠。發現珠海是個不錯的城市,心生好感,孫蔣濤果斷行動起來。

1981年3月,珠海特區剛剛成立不到一年,孫蔣濤就已經來到珠海著手創辦自己的公司。雖然已經做出了決定,但對于未來的路,孫蔣濤也沒有太明確的方向,“我們這一代人都是沒有目標的,都是摸著石頭過河,先干起來再說。當時也不知道自己的生意會做好還是做壞。”再次回憶起那段往事,孫蔣濤臉上沒有顯露出太多變化。

在商業起步之時,大概有六七年之久,孫蔣濤無法抽身拿起畫筆。但他從來沒有放棄過自己對繪畫的癡念,只要是有名家開展,他是必到現場,心里默想:“什么時候我才能再次拿起畫筆?”這個念頭一直在孫蔣濤的心中盤旋。功夫不負有心人,孫蔣濤的生意開始慢慢步入正軌,商人這條“杠”終于在汗水中劃下,他迫不及待再次拿起畫筆,回歸畫家的身份。

他把自己的生活安排得很有規律:白天商業管理與教學,晚上繪畫。繪畫時間最讓他感到享受,他經常晚上回家把門一關,整張紙鋪開在地上揮筆潑墨,一夜癡迷,待到停筆再看窗外,已是晨光熹微。

“商業對于我,也是一種歷練。經歷越多,繪畫處理越豐富。”歷經商海沉浮的孫蔣濤變得更沉穩,過往風云化成筆墨下的故事,沉淀在他的作品中,這是一些從校門到畫院門的畫家難以具備的寶貴經驗。孫蔣濤以劃下新的斜杠為撬棍,撬起的是更為廣闊的創作空間。

用實力開啟立體生活模式

當第一個斜杠劃下,利用現有資源突破行業壁壘,再劃下其它的斜杠也就變得游刃有余。除了畫家、商人,孫蔣濤還有一個重要的身份——中華全國集郵聯合會第七屆副會長。對于自己在郵票收藏上的成就,孫蔣濤是興奮的,“現在國內集郵界,我不是第一也是第二。看怎么說,有些人拿了一件兩件藏品是最好的,就會稱第一了。我的收藏品整體質量都不錯,所以我在國內不是第一,就是第二。”

其實孫蔣濤最早集郵是為了繪畫。在孫蔣濤幼年時期,由于物質匱乏,他可以接觸到的繪畫鑒賞參照作品,除了過年的年畫,剩下的就僅有郵票。這讓他從小對郵票特別關注。孫蔣濤小學四年級的時候,在老師家中偶然看到了一本集郵冊,從此他開始迷上集郵。每當市場上有新的郵票發行,孫蔣濤都很興奮,會盡快收藏起來。到珠海發展后,有了一定的經濟實力,他對集郵的愛好變得“發燒”起來,他笑言:“現在自己有經濟條件了,就會想要爭第一。”

在這三十余年里,孫蔣濤不斷投入,廣泛收集中國解放區郵票。在他看來,這雖然是一方小小的郵票,但是這個時期的每一枚郵票背后都有一段故事。將來人們也可以從另外一個側面了解到那個年代的歷史,使得更多的人珍愛這些在戰亂年代中艱難保存下來的歷史文物。

收藏的作品之多、品質之高,使孫蔣濤成為國內集郵界舉足輕重的人物。在他收藏的郵票中最出名的非“稿字四方聯”莫屬,這套郵票是新四軍使用的一種特殊郵票。是孫蔣濤從一位老戰士手中獲得。“稿字四方聯”的存世量極少。到現在為止,市面上僅見到一個四方聯,也就是孫蔣濤手中這套。

孫蔣濤多次被邀請代表中國參加國際集郵大獎賽,成績頗為驕人。2009年,洛陽世界郵展孫蔣濤的《中國解放區和毛澤東像郵票(1937-1950)》獲得金獎;2010年,孫蔣濤攜“中國解放區郵票”以八框的規模,在日本和葡萄牙里斯本世界郵展上摘得“大金獎”加“特別獎”,這是當今中國和世界郵展中的最高榮譽。孫蔣濤的收藏在國際國內大大小小的各種郵展屢屢獲獎,他的獎狀在家中已是厚厚一沓。據了解,孫蔣濤已經投資13個億在宜興建設一座博物館,用以收藏、展覽自己的這些珍貴收藏品及展示其蘊含的歷史文化。

從畫家到企業家,從收藏家到學者……這些標簽看似無關卻又有著千絲萬縷的聯系,孫蔣濤切換起來似乎就是一個簡單的動作:手心與手背的翻轉,瀟灑,利落。

“白天經商,晚上繪畫,生活會很充實。”孫蔣濤認為事情是做不完的,該休息還是休息。他長期保持在一種充實而有規律的生活狀態中,已經養成習慣。他并不會因為自己身份繁多而感覺時間被碎片化。晚上的繪畫時間會讓他自然靜下來,只要一開始動筆,所有的心思就都會凝聚在紙上,不會受到外面的事物影響。也許對孫蔣濤而言“斜杠青年”不應該是標簽,而是實力沉淀之后的結果,這種結果,自然而然,水到渠成。

對于自己的人生經驗,孫蔣濤認為無法復制,因為不同年代的人所處時代背景不一樣,不同環境成長出來的人說話做事的方式也會有所差異。“與我同一個年代出生的人會普遍原始動手能力比較強,比如繪畫、雕塑、陶瓷,而現在年輕人的動手能力大多是建立在科技基礎之上。每個人都有專注力和拼搏勁,只是不同的人對待工作的做法有所不同。”孫蔣濤感慨這些年國內的變化之大,生活在這個年代,他的思維方式既跳脫而又符合實際。即使在很多領域孫蔣濤已經達到了很高的成就,但對他而言,人生無界,探索永無止境。這也許是他成為“斜杠青年”的原因之一。