鄉村社區旅游相對剝奪感的群體分類研究①

胡凡 何梅青

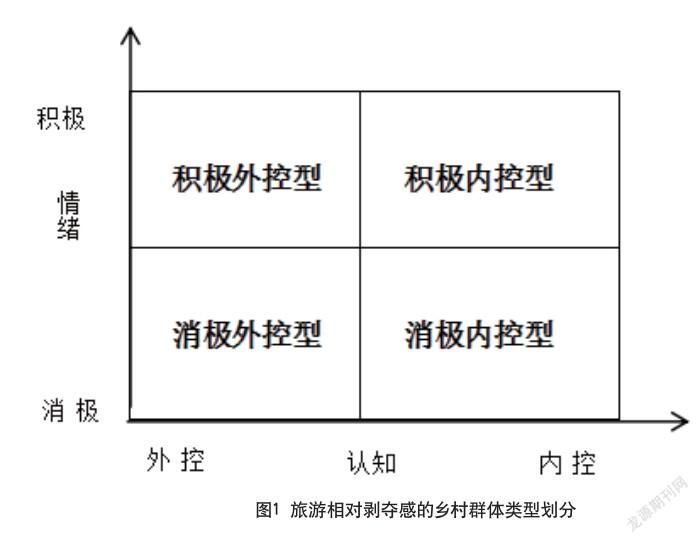

摘 要:相對剝奪感理論在旅游目的地居民感知研究中具有一定解釋力。依據相對剝奪感的認知—情緒二維概念進行交叉重組,將鄉村群體劃分為積極外控型、積極內控型、消極外控型、消極內控型四類群體,探索不同群體參與旅游感知特征,為實現對鄉村參與旅游不同類型相對剝奪者的心理疏導提供理論借鑒。

關鍵詞:鄉村社區 旅游相對剝奪感知 群體分類

中圖分類號:F592 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2018)12(c)-060-04

比較作為一種心理現象廣泛存在于社會群體中[1],相對剝奪理論作為旅游社會心理學的研究視角,為人們如何應對客觀環境中經常發生的劇烈變化提供了寶貴見解,在提高旅游目的地居民旅游支持度、旅游者滿意度、旅游從業人員服務水平及目的地經營管理水平方面有廣泛的理論及應用潛力[2]。鄉村旅游作為國家實行鄉村振興戰略的重要途徑之一,一方面帶給鄉村群體物質、文化水平顯著提升;另一方面旅游收入差距的擴大致使一部分群體在與他者進行比較的基礎上容易產生主觀的“相對剝奪感”,這種迅速膨脹的相對剝奪感不利于群體參與旅游的秩序性。以往學者大都從社會交換、社會認同、社會表征等理論視角對旅游目的地居民感知進行研究,鑒于旅游引發的目的地居民參與社會心理現象較為復雜,深入挖掘居民參與旅游社會心理特征需要從適宜的理論視角進行探索。本文基于相對剝奪理論,從理論層面劃分參與鄉村旅游群體類型,并選擇典型案例從群體層面探索不同群體之間的旅游相對剝奪感知特征,為實現對鄉村參與旅游不同類型相對剝奪者的心理疏導提供理論借鑒。

1 相對剝奪感理論

相對剝奪感指一種認知和情緒體驗,其操作性定義指個體或群體通過與參照對象比較而感到自身處于不利地位,進而感受到憤怒、不滿等負面情感的一種主觀認知和情緒體驗[3],這種不利的認知和負面的情緒并非源于絕對條件劣勢,而是與他者對比的內心主觀感知結果。人們往往選定與自身某社會屬性相近的個人或群體作為參照物,將自身利益得失與參照群進行比較,如果認為自己本應該且可以得到的東西沒有得到,就會產生剝奪感。由此可見,相對剝奪感的產生具有以下邏輯:首先基于參考群體進行認知比較;其次對個人或群體處于不利地位進行認知評價,然后認為這些缺陷是不公平的;最后對這種不公平產生消極情緒[4]。因此,相對剝奪感不僅包含比較這一認知成分,還包含由此產生的不公平感、憤怒及不滿等情緒成分。關于參考群體,人們可以在自我和他者之間進行人際關系的比較,也可以在內群和外群的群體間比較[5]。據此,有學者提出個體相對剝奪(IRD)與群體相對剝奪(GRD),個體相對剝奪是指將自身與周圍其他人比較而主觀感到自身處于不利地位[6],群體相對剝奪是將內群體與外群體比較而感知到內群體處于不利地位[7]。除了參考群之外,時間也是剝奪的另一個方面,依據時間維度可將相對剝奪分為縱向相對剝奪和橫向相對剝奪[8]。Crosby(1976)認為兩種人格特質會影響相對剝奪感水平,一種是內控型人格特質[9],這類群體往往將事情的成敗歸因于自身,因而相對剝奪感較低;相反,外控型群體往往將事情的成敗歸因于他人或外部環境,因而相對剝奪感較高。總而言之,相對剝奪理論彌補了絕對剝奪理論在社會心理學中的缺失,即人們是如何主觀地解釋自身及參考群體在社會中的地位,從而形成他們的認知、情緒即行為反應。

2 相對剝奪感理論在社區參與旅游中的應用

國內外關于相對剝奪感在旅游中的應用較少。Seaton在論述相對剝奪感定義、成因及危害的基礎上,以古巴為例分析了旅游地居民存在的三種相對剝奪現象[10];Raoul(2007)從旅游者角度出發,認為限制旅游者的旅行自由是一種剝奪,并揭示了媒體不僅夸大恐怖事件還掩蓋了旅游地存在的社會剝奪現象[11]。彭建等從理論層面出發,對比了旅游研究中三種社會心理理論的解釋力,提出相對剝奪理論視角的獨特性和互補性[12]。廖維俊等采用扎根理論的質性研究方法自下而上地基于相對剝奪感視角探索了非慣常環境下旅游者不文明行為的形成原因[13]。李平等從內在層次結構、成因及影響因素定性分析了旅游弱勢群體相對剝奪感[14]。王劍等通過構建相對剝奪指數,并以貴州自然保護區為例定量研究了東道主社區居民相對剝奪感的差異,得出居民相對剝奪感強弱與居民對旅游發展態度呈負相關關系[15]。

蔡克信等依據類型學方法,以時間-空間為劃分依據從相對剝奪感視角將旅游地居民群體類型劃分為雙重相對剝奪者、橫向相對剝奪者、縱向相對剝奪者、雙重相對滿足者四類群體,并以貴州西江苗寨進行了驗證[16]。通過實踐也證明,鄉村群體在參與社區旅游發展過程中,由于旅游經濟收入存在明顯差距,旅游經濟分配存在明顯的分異,這種客觀存在的物質或經濟距離刺激鄉村群體從心理上產生一種缺失感,導致認知和情緒不斷分化,強化了群體間的相對剝奪感,尤其是在那些旅游發展迅速、社會轉型劇烈的民族地區,相對剝奪現象越發普遍并對旅游業健康發展產生影響。將相對剝奪理論用于旅游目的地社區居民感知研究正式基于比較的角度來研究居民參與旅游態度問題,更強調客觀環境之外人內心的主觀真實感受,尤其適用于對社會弱勢群體態度和行為傾向研究。因此,有必要加強相對剝奪理論在旅游領域的研究,為鄉村群體參與旅游發展的充分性、可持續性尋求適宜的對策。

3 鄉村社區旅游相對剝奪感的群體類型劃分

3.1 群體類型的劃分依據。

前期對青海省鄉村社區群體參與旅游感知調研中發現,鄉村群體在參與旅游過程中易受其他群體影響且較為復雜,與其他群體進行比較成為鄉村群體參與旅游認識及情緒存在明顯分化的潛在條件,認知主要從歸因方式上表現為內控—外控分立狀態,情緒主要表現為積極—消極兩極分化趨勢,因此本文擬假借相對剝奪理論,以認知—情緒為維度,基于分類學方法,將鄉村群體參與旅游感知進行交叉重組,劃分為積極內控型、積極外控型、消極內控型、消極外控型四類群體類型(如圖1所示),為在復雜的鄉村群體參與旅游感知中細分鄉村旅游相對剝奪感的群體類型并探索不同群體旅游相對剝奪感知的特征及差異提供理論依據。

3.2 不同群體類型的相對剝奪感特征。

第一,積極內控型。此類群體更傾向通過縱向比較進行自我審視,無論是參與旅游中獲得的經濟收益還是旅游發展帶給鄉村環境的改變及與社區群體之間的交往關系均呈現出較為清晰和理性的認知。具體表現為對鄉村旅游發展具有獨特見解,同時參與旅游主觀能動性強,主動了解游客需求,不斷對經營環境、供給水平進行改善,與游客能進行良好溝通,與鄰里親戚、外來朋友的往來互動更趨頻繁,積極主動、開放活躍的認知思想使其能夠及時抓住鄉村旅游發展機遇,在鄉村社區中充分利用各類資源,激發和挖掘自身潛能,在鄉村旅游中找到自身角色定位,并先入為主獲得客源和市場,鄉村旅游帶給這類群體在物質方面的改變無論從縱向還是橫向比較都是前所未有的,基于物質超越感使得這類群體對參與鄉村旅游不僅僅在經濟認知上持積極態度,同時在精神層面的社會關系維持也持積極情緒,不定期舉辦的鄉村文藝活動對鄉村文化的活化及鄉村群體的歸屬感產生起到積極作用,此類群體更易融合到鄉村群體中,不斷通過自身審視和調整來適應環境變化,擺脫鄉村弱勢群體的標簽,因此社區排斥相對剝奪感較低。

第二,積極外控型。此類群體參與鄉村旅游認知趨于外控型,情緒較為積極,更期望借助外力提高能力。由于該類群體大都以往未參與旅游相關行業,憑借靠近村落核心景區的優勢條件自主創業或政府政策支持參與旅游,從以往以中青年男性打工為主女性務農為輔的家庭就業方式轉而更依托于家庭成員或鄰里親戚的幫助參與旅游,旅游為此類群體提供了不同以往的就業方式和經濟收入來源,因此物質帶來的縱向滿意度使得此類群體的歸屬感良好。但參與旅游主觀能動性較差,與游客之間的溝通互動較少,旅游宣傳推介能力欠缺,因此業緣交往圈際依然受限,但同時又真實地感受到游客、外來經營者等外群介入對本群的自然、生活環境等方面的剝奪,期望游客可以再多一些、政府幫忙宣傳,卻很少談及從自身方面進行提升,同時與積極內控型群體之間的經濟收入差距使其物質欲望繼續膨脹,表現出因未享受到與積極內控型群體應有的旅游經濟收入而產生不滿情緒,認為該類群體擁有較多的經濟資源,這種物質的充足使其擁有一定的關系、政治資源,相比之下這些都是自身缺乏的,說明此類群體從心理上與積極內控型群體之間存在一定的排斥感,而這種排斥感隨著與積極內控型群體之間的經濟距離拉大而越強烈。正如某村民所說:在外地打工,既掙不上錢,又照顧不了老人和孩子,還經常受到歧視,現在好了,在自家門口做生意,路好了,生活環境也好了,又照顧了老人和孩子,比在外面打工要好的多。就是在旺季時游客的車輛特別多,有的游客開車速度特別快,對村里小孩的安全產生影響。

第三,消極內控型。此類群體參與鄉村旅游認知片面,橫向比較中產生的心理落差較大,心態失衡表現明顯,不滿情緒表露突出。該群體認為自身缺乏參與旅游的經濟條件、社會關系,將參與旅游中所面臨的問題歸咎于弱勢能力,這種相對剝奪感看似是將參與旅游存在問題歸因于自身,對自身參與旅游條件、能力評價過渡自負,表現在情緒上是對游客的介入持不滿情緒,認為游客行為對村落環境產生破壞,同時來往的車輛在造成交通堵塞的同時對小孩的安全產生影響,對村委會、企業等利益方介入的不滿情緒,這種一方面懷疑自身能力;另一方面對外界環境的片面認知和消極情緒使得這類群體參與旅游的外顯行為表現缺乏理性,隨意介入隨意退出旅游經營活動,同時參與旅游缺乏秩序性、自我控制性、約束性、持久性,這種消極情緒狀態的持續使其對參與旅游失去自信和動力,最終選擇退出,對鄉村旅游參與秩序及鄉村文化的保護與活化產生不可修復的影響。

第四,消極外控型。此類群體參與鄉村旅游認知片面,情緒消極,橫向及縱向剝奪感均表現突出。該群體認為依靠自身力量無法更好地參與旅游,將參與旅游的困難及挫折歸因為不穩定的外在環境,對外部環境有較強的依賴性,將期望及訴求的實現寄托于村委會、政府或社會力量,當訴求與期望無法實現時,其情緒會從開始對其他群體的敬佩之心轉而成嫉妒、否定、對立、不滿、怨恨等消極情緒,認為其他群體的參與行為妨礙了自己的利益,并且對方是非正當、不公正的時候,在此類群體內部共同認知與互動感染下,這種不滿情緒會蔓延,強化了其參與旅游的相對剝奪感。其突出的結果表現在他們發泄不滿情緒時的具體對象即參考群,尤其是將自己處于弱勢的原因更多地歸因為社會和其他群體時,強化了其參與旅游的相對剝奪感,表現在此類群體對參與旅游的經濟獲益的渴望,并對這種渴望產生過多的期待而這種期待無法成為現實時,與其他群體橫向比較的相對剝奪感更易激發,情緒表現消極,這種負面認知和消極情緒抑制了參與旅游的自信心和主觀能動性,這類群體往往會采取放棄參與旅游的消極舉動來尋找其他謀生之道,這也是鄉村社區參與旅游缺乏內部秩序的關鍵影響之一。調查發現,由于村落空間位置帶來的相對劣勢,使這類群體的游客接待量遠遠小于靠近核心風景區的參與者,他們要承受與內群(村民)空間位置差異帶來的旅游經濟相對剝奪感及外群(游客)介入帶來的環境相對剝奪感等負面影響,因此無論是橫向比較還是縱向比較均呈現出較大的心理落差和失衡。

4 結論與展望

本文以相對剝奪感理論為視角,依據相對剝奪理論的認知—情緒概念維度將鄉村社區參與旅游相對剝奪感知進行群體分類,并對不同群體類型特征進行分析,發現鄉村群體旅游相對剝奪感知較為復雜,是經濟、環境、社會關系等認知與情緒的綜合表現,旅游經濟收益不滿是影響不同群體參與旅游感知情緒差異的根源,旅游經濟收益較為滿意的群體其情緒表現較為積極,旅游經濟收益不滿的群體情緒表現較為消極。積極外控型和消極外控型群體占多數,他們大都將參與旅游的問題及困難歸咎于外界環境,同樣其相對剝奪感知也亦受外界環境影響,當外界環境對自身參與旅游有利時,其相對剝奪感所表現的情緒是積極的,當外界環境對自身參與旅游產生阻礙時,其相對剝奪感知更趨向消極。清晰客觀的認知更趨產生積極情緒,模糊不清負面的認知更趨產生消極情緒。鄉村群體參與旅游相對剝奪感是在認知與情緒表現非理性的情況下所產生的主觀性感知,片面的認知和消極的情緒是在自身期望無法實現或無法滿足的相對主觀的情況下受外部環境刺激所產生的綜合反映,而這種認知偏差和情緒消極的長期累積會使得群體無論對身體還是心理狀態均產生負向影響,對群體參與旅游的主觀能動性產生直接性的摧毀,因此要實現鄉村群體參與旅游的良性、可持續性發展,必須關注不同群體參與旅游的認知及情緒表現及變化,從而制定相應的心理疏導措施引導群體客觀審視自我,積極主動的參與鄉村旅游發展。

同時未來將更深入研究影響鄉村群體參與旅游相對剝奪感知的前置和后置影響因素,并探索這些影響因素與相對剝奪感知之間的內在關系,從而豐富相對剝奪理論在鄉村旅游中的理論深度及應用,并對情緒進一步細化的同時探索縱向相對剝奪與橫向相對剝奪感知的相互影響關系,更深層次的挖掘鄉村群體旅游相對剝奪感知理論內涵。在研究方法上,未來嘗試從行為心理學的視角,采用實驗法和觀察法相結合的研究方法將相對剝奪感作為中介變量,進行群體旅游相對剝奪感與行為之間的關系研究,從而探索鄉村群體產生旅游相對剝奪感的內在邏輯。

參考文獻

[1] 鄭曉瑩,彭泗清,彭璐珞.“達”則兼濟天下?社會比較對親社會行為的影響及心理機制[J].心理學報,2015,47(2).

[2] 彭建,王劍.旅游研究中的三種社會心理學視角之比較[J].旅游科學,2012,26(2).

[3] 熊猛,葉一舵.相對剝奪感:概念、測量、影響因素及作用[J].心理科學展,2016,24(3).

[4] Smith,H.,Pettigrew,T.F.,Pippin,G.,$ Bialosiewicz, S..Relative Deprivation:A theoretical and metaanalytic critique. Personality and Social Psychology Review,2012,16(3).

[5] 孫燈勇,郭永玉.相對剝奪感:想得、應得、怨憤于未得[J].心理科學,2016,39(3).

[6] Runciman,W.G(1966).Relative deprivation and social justice. London:Routledge.

[7] Guimond,S.,& Dubé-Simard,L.Relative deprivation theory and Quebec nationalist movement: The cognition-emotion distinction and the personal-group deprivation issue.Journal of Personality and Social Psychology,1983,44(3).

[8] Smith,H.J.,& Ortiz,D.J.Is it just me?The different consequences of personal and group relative deprivation. In I.Walker & H.J.Smith(Eds),Relative deprivation: Specification,development,and intgration.New York: Cambridge University Press.2002.

[9] 王寧.相對剝奪感:從橫向到縱向——以城市退休老人對醫療保障體制轉型的體驗為例[J].西北師大學報(社會科學版),2007(4).

[10] Crosby,F.A model of egoistical relative deprivation. Psychological Review,1976(83).

[11] Seaton A V.Demonstration Effects or Relative Deprivation? The Counter-revolutionary Pressures of Tourism in Cuba[J].Progress in Tourism and Hospitality Research,1997(3).

[12] 廖維俊,何有世.非慣常環境旅游者不文明行為是如何形成的?——基于相對剝奪理論視角的扎根研究[J].干旱區資源與環境,2018,32(6).

[13] 李平,呂宛青.淺析旅游弱勢群體的“相對剝奪感”[J].中國人口·資源與環境,2014,24(S1).

[14] 王劍,彭建.相對剝奪視角下的旅游地社區居民態度研究——以茂蘭自然保護區為例[J].生態經濟(學術版),2011(2).

[15] 蔡克信,蔡溢.基于相對剝奪感的旅游社區居民類型研究——以貴州西江千戶苗寨為例[J].四川師范大學學報(社會科學版),2018,45(2).

①基金項目:國家社會科學基金項目(一般項目)“旅游發展對青海民族村寨傳統文化利用與保護研究”(12BMZ053);青海省社會科學規劃項目“青海省鄉村旅游發展動力機制研究”(18037)。

作者簡介:胡凡(1992-),女,陜西韓城人,碩士生,主要從事民族文化旅游方面的研究;何梅青(1972-),女,碩士,碩士生導師,青海大學財經學院學科帶頭人,教授,主要從事民族文化旅游方面的研究(通訊作者)。