草原遺珠 回紇古都哈剌巴剌嘎斯

宋國棟

今天蒙古國中北部的鄂爾渾河流域是著名的游牧文化遺存分布帶,歷史上回紇汗國都城哈剌巴剌嘎斯位于其中心地帶。鄂爾渾河谷水草豐美,地廣人稀。直到今天,當地人的生活方式仍以游牧為主。這種草原環境為城址的保存提供了有利條件,使今人能夠目睹昔日草原都城的別樣風采。

蒙古語“哈剌巴剌嘎斯”為“黑城”之意,由回紇汗國葛勒可汗磨延啜修建于751年,840年被黠戛斯燒毀,此后回紇部眾四散,徹底喪失了漠北霸主地位,因此哈剌巴剌嘎斯古城被焚成為漠北回紇汗國解體的標志性事件。城址海拔1400米,周圍地勢平坦,視野開闊,總占地面積約40平方公里,規模在漠北古代城市發展歷史上可謂空前絕后。

古城布局結構

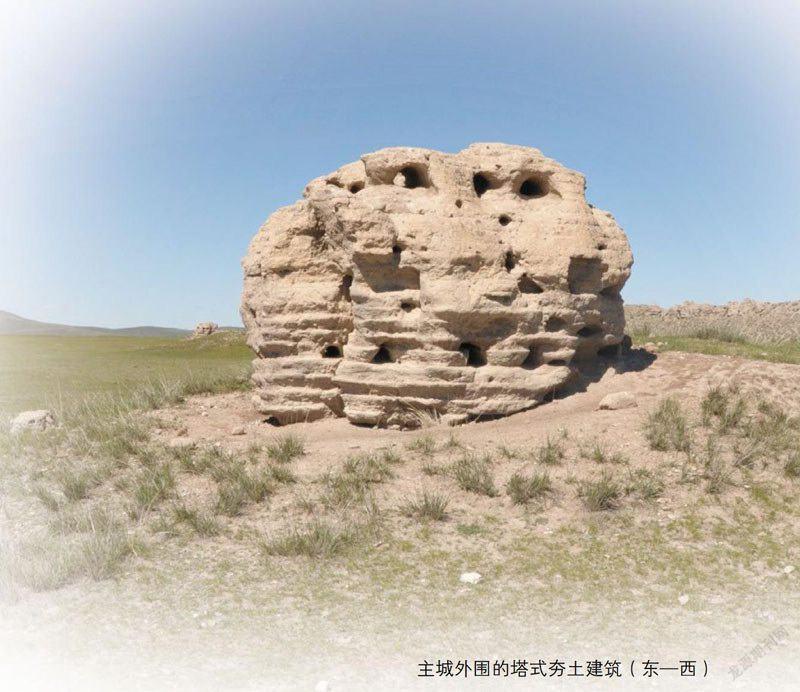

古城可分為主城和外圍街區,主城供可汗家族及上層貴族議政居住,外圍街區除了少量宮廷建筑之外,大部分為市場、作坊、寺院、客棧、民居。主城坐西朝東(東偏南27°),城墻東西長740米,南北寬380米。城外環繞一條10-15米寬的護城河,周圍有17個塔式夯土建筑,相互間距50-70米不等,與主城墻之間的間距約65米。塔式建筑如今大多已坍塌,僅存基礎,坍塌堆積的直徑約12米,部分夯土臺殘高2-3米,夯層厚約10厘米,土臺中的紝木洞清晰可見。關于塔式建筑的功能,過去一般認為是摩尼教建筑,但近年來也有學者認為是城外防御性建筑。

主城又分為東、西兩部分,平面呈“日”字形。東城南北長380米,東西寬319米,城墻較低矮,坍塌堆積寬約15米,殘高1-1.5米。東城門位于東墻中部,門寬約5米。東城中央是一個東西長265米、南北寬100米的長方形廣場,廣場西端有一處院落,由該院落可進入西城。廣場南北兩側分布著30多處院落,圍墻統一規劃,整齊對稱,但院落內沒有見到明顯的房屋遺跡。

西城是整個城址的核心區,南墻長406米,西墻長340米,北墻長426米,東墻長340米。城墻夯筑而成,墻體坍塌堆積寬約25米,殘高5-8米不等,夯土墻的夯層厚約10厘米,墻內可見4-5排橫向排列的紝木洞。西城四角建有角臺,東墻外側建有2個馬面,其余三面墻體外側均有3個馬面。西城西側有一個形似甕城的長方形院落,長93米、寬75米,過去很多人將其視為甕城,但令人費解的是,這個長方形院落的院墻明顯低于西城墻,院落門道不明顯,且無法進入主城,看來是否為甕城還值得深究。西城的入口位于東墻中部,寬約10米,從入口兩側的覆土堆積范圍看,原來應有高大的門廊建筑。由東門進入城內,里面是一個寬約160米的三進式院落,外院、內院、后院依次進深90米、120米、150米。外院西部建有正房,中央設穿堂,院落北部建有廂房。內院的南北兩側分別對稱建造了一排廂房,西部居中有一座長65米、寬35.8米、高約2米的大型宮殿基址,宮殿基址與廂房之間連有游廊。后院的中央建有一座略小于內院宮殿的宮殿基址,這兩座宮殿基址之間亦有廊道相連,宮殿基址的臺基至今猶存,周圍散落著大量磚瓦碎塊。

宮殿基址西側巍然聳立著一座大型夯土塔臺,其基座覆土堆積直徑約50米,現存夯土臺的夯土部分直徑為20.6米,高約12米。兩處宮殿基址及大型夯土塔臺位于同一東西軸線上,塔臺是古城的制高點,站在塔臺之上可以眺望城內及城外街區的全貌。三進式院落的南北兩側向外各有一個60米寬的跨院,大型夯土塔臺的西側有一條連接兩處跨院的通道。北跨院被隔墻劃分成3個大院落,南跨院的西半部沒有明顯的隔墻,東南部則有2個相互連接的小院落。跨院外側與城墻之間也有一些狹長的院落,最小的院落邊長約20米,最大的院落長約115米,寬約20米,院落內既不見建筑基址,也不見建筑構件。西城東南角有一個長方形高臺建筑,東西長約50米,南北寬約40米,高約10米。高臺建筑外面的院墻邊長約80米,夯筑而成,墻寬約10米,殘高3-4.5米。西院墻中部和北院墻西北角各有一個豁口,疑為院落的出入口。

主城外圍還有很多街區,其中最主要的一條街道以主城向南200米處為起點,東北-西南向延伸,寬闊筆直,南北長約5公里,北半段寬110-160米,南半段變窄,寬25-30米。以這條大街為軸心,主城以南的院落被自然劃分成東西兩大區,西區的面積明顯大于東區。東西兩區北部的院落規劃整齊,院墻高大,建筑基址氣勢雄渾,其規格明顯高于南部的院落。東區北部有一處東西長275米、南北寬225米的大院落,院內的大型房屋基址保存較好,著名的《九姓回紇可汗碑》就散落在院中央。西區北部有一處由東西長980米、南北寬910米的圍墻圍成的封閉區域,圍墻內又分布著許多院落和房屋基址。主城以北也發現了很多院落和建筑基址,只不過這些院落的分布較為零散稀疏,沒有統一規劃,其中稍遠的大型院落距離主城約4公里。與主城相比,城外街區的院落大小不一,建筑規格普遍較低。

考古工作歷程

19世紀末,在滿清衰微之際,俄國向外蒙古進行全方位滲透,派出了包括動物、植物、地質、礦物、地理、歷史、考古等眾多領域的科學家前往蒙古高原進行探險考察,哈剌巴剌嘎斯古城的調查研究由此揭開序幕。1872年,俄國使臣H.B.巴吉林途經哈剌巴刺嘎斯古城,但他誤認為這個城址是蒙古時期的哈拉和林城。1889年,俄國學者雅德林采夫組建的科學考察隊在鄂爾渾河流域調查了哈刺巴剌嘎斯古城。此后,俄國學者H.A.克里門奇、W.拉德洛夫等人相繼對哈刺巴剌嘎斯古城做過一些調查測繪工作。哈剌巴剌嘎斯古城的首次考古發掘始于1912年,俄國考古學家K.馬斯科夫在城址內選擇了至少5處不同的建筑基址進行了探溝式發掘.在大型建筑臺基上發現了整齊排列的覆蓮紋石柱礎,這次發掘標志著回紇城址研究進入了考古調查和發掘相結合的新階段。19331934年,蘇聯學者H.H.布凱尼奇在哈剌巴剌嘎斯古城挖了7條探溝,但他沒有在記錄資料中介紹此次發掘的具體位置、出土遺物及研究認識。1948-1949年,蒙蘇聯合考古隊在蘇聯學者C.B.吉謝列夫和蒙古考古學家X.普爾萊的帶領下,發掘了哈剌巴剌嘎斯古城,C.B.吉謝列夫認為哈剌巴剌嘎斯古城的瓦當等裝飾構件具有晚唐風格。

進入21世紀之后,哈剌巴剌嘎斯古城的考古研究工作取得了很多新進展。2007年,蒙古國科學院考古研究所和德國考古研究院波恩分院、波恩大學聯合組隊,利用機載激光掃描(ALS)等現代科技手段對鄂爾渾河流域進行了科學的調查和記錄,建立了哈剌巴剌嘎斯古城的高清高精度數字地形模型(DTM),在此基礎上形成的地形圖精確地顯示出遺址的范圍,而且遠比人們之前確認的范圍要大得多。2009-2014年,蒙德考古隊發掘了哈剌巴剌嘎斯古城的三處區域,在主城西城發掘了夯土塔臺東側的2處大型宮殿臺基和西城東南角的高臺建筑,其余兩個發掘區都在主城城南的外圍街區之中。蒙德考古隊將主城內的兩處大型宮殿基址分別稱作“西山”和“東山”。位置靠西的宮殿基址(西山)平面為長方形,坐西朝東,臺基長29米,寬22米,高約2米。臺基頂面發現了9個南北向一字排開的覆蓮紋石柱礎,石柱礎西側有倒塌的木柱以及4個圓形柱孔,出土了大量磚瓦類建筑構件。石柱礎的柱網結構顯示該宮殿基址為八開間,但參照中國古建筑常見的奇數開間現象推斷,原來應為九開間,其中一間的柱礎可能被毀。位置偏東的宮殿基址(東山)的臺基由黏土夯筑而成,臺基高達3米,由于沒有大面積發掘,臺基的邊緣范圍尚不清楚,但從建筑坍塌堆積的范圍看,其規模略大于西側的宮殿建筑。宮殿基址周圍出土的建筑構件主要有磚、筒瓦、板瓦、瓦當、獸面瓦殘片。

蒙德考古隊發掘了西城東南角高臺建筑,確認高臺建筑的西部和北部各設一門。西門的門道兩側先用磚在夯土墻的表面砌墻,磚墻內側立排叉柱,門道表面整齊地平鋪木板。北門的門道表面用方磚鋪墁,由門道可進入高臺建筑北部的房間。高臺頂部建筑由多間房址組成,部分房址內部設隔間,石柱礎整齊排列,墻面抹白灰面。位置最靠西的房址房門朝西,房址的臺基邊緣整體包磚,門外設有三級臺階,臺階以西的散水區表面鋪磚,并用磚塊壘砌排水暗渠,可將臺基周圍的積水向西排到院落之外。高臺的東部建有面闊2間、進深2間的房址,房門入口設在房屋西北部,東墻直接利用了城墻,用磚對夯土城墻進行局部修補,墻面抹灰,地面沒有鋪磚,現存9個方形石柱礎。2015年至今,蒙德考古隊在高臺建筑的中部和北部陸續發掘了一些房屋基址,發現了一些破碎的漢文玉冊,部分玉片上刻有回紇可汗的尊號。高臺建筑內出土了大量磚瓦建筑構件,其中包括一件殘破的獸面瓦。

蒙德考古隊在主城外設立了2個發掘區。第一發掘區位于九姓回紇可汗碑所在的大型院落內,在此發現了一個邊緣用磚壘砌的大型夯土臺基,磚墻采用一平一丁的砌法,上下層丁磚斜向擺放成人字形,出土遺物主要為陶片和建筑構件。第二發掘區位于九姓回紇可汗碑向西隔街而對的大型圍墻(980米×910米)東門,門道寬約5米,兩側各有2個柱礎石,原來可能存在門廊建筑。門道附近出土遺物主要為陶片和動物骨骼,C測年數據顯示門道建筑的年代為688-771年。蒙德考古隊在發掘單體建筑的過程中,可能出于保護建筑基址的目的,采用了分區局部揭露的方式,這種發掘方法無法直觀地了解建筑的整體結構,但他們非常注重科技手段的應用,在一定程度上彌補了沒有全面揭露導致的信息缺失。各個發掘區的表土下面,都發現了20-40厘米厚的灰燼層,德國學者布卡丹尼(Burkart Dahne)認為這種現象可能是840年黠戛斯縱火破壞古城導致的。

傳承,變革與影響

哈剌巴剌嘎斯古城曾是統治著整個蒙古草原、南西伯利亞、準噶爾盆地以及七河地區的龐大帝國的首都,同時又是這廣大地域內政治、經濟、文化的中心。回紇統治階層以古城為中心樞紐,建立了四通八達的交通體系,各方而來的商隊、僧侶、使者、游客絡繹不絕,各種文化在這里交融碰撞,促使回紇汗國的經濟生產方式由游牧趨向多元化,并形成了具有游牧特色的城市定居文化。如今,古城雖已荒蕪,周圍人煙稀少,但巍然高聳的城墻,鱗次櫛比的街區,完美的對稱式空間布局,精湛的建筑技術,無不向人們訴說著古城昔日的森嚴和繁榮。

據蒙古國布爾干省賽罕蘇木境內發現的《磨延啜碑》(Shine-Usu碑)記載,磨延啜于“兔年(751年),直到五月,于都斤山林源頭,在yabaS及toquS(河)匯合處,度過了夏天,在那里我命人建立了汗庭,命人在那里建立了圍墻”。一般認為,磨延啜在于都斤山建立的王庭即是哈剌巴剌嘎斯古城。阿拉伯人塔米姆·伊本·巴赫爾( Tamin Ibn Bahr)于9世紀20年代初從河中地區前往回紇可汗首府,在其游記中記錄了這座城市的繁華景象。他報告說,“這是一座大城市,農產豐富,被田連阡陌、村落密集的rustaqs所環繞。該城有十二座巨型的鐵門。該城人口稠密,熙熙攘攘,廣開集市,買賣多樣。在其居民中盛行摩尼教。”塔米姆的游記成為研究哈剌巴剌嘎斯古城的重要文獻之一。13世紀的波斯史學家志費尼在其所著《世界征服者史》中記到:“斡兒寒河岸尚有一座城池和一座宮殿的遺址,城名是斡耳朵八里(Ordu-Baligh),雖然它今天叫做卯危八里(Ma'u-Baligh)。宮殿廢墟外,對著大門,有些刻著文字的石頭。”這些文字描述的對象就是哈剌巴剌嘎斯古城和《九姓回紇可汗碑》。

回紇本為游牧民族。《舊唐書》稱其“無君長,居無恒所,隨水草流移。人性兇忍,善騎射,貪婪尤甚,以寇抄為生”。回紇立國后,游牧仍然是回紇廣大疆域內的主要生產生活方式,但隨著與漢人、粟特人等周邊民族的頻繁接觸,回紇汗國的經濟文化和社會面貌出現了明顯變化,尤其突出地表現在發展農業和商業上。哈剌巴剌嘎斯古城周圍至今仍分布著帶有灌溉系統的農田遺址,一些廢棄的碌碡和磨盤被當代牧民堆積在一起建成了敖包。回紇通過和唐朝開展馬絹貿易,獲取了巨額利潤,哈剌巴剌嘎斯古城更是成為漠北草原上的商業中心。在農業經濟和商業經濟的共同推動下,鄂爾渾河谷的人口逐漸變得稠密起來,在哈剌巴剌嘎斯古城周圍逐漸出現了很多集鎮和村落,一些回紇人過上了半游牧半定居生活。回紇統治階層除了在各地營建城市之外,還在哈剌巴剌嘎斯古城以西的杭愛山修建了很多仿造城市而建的大型墓園,生活日益奢靡。《資治通鑒》記載:“初,回紇風俗樸厚,君臣之等不甚異,故眾志專一,勁健無敵。及有功于唐,唐賜遺甚厚,登里可汗始自尊大,筑宮殿以居,婦人有粉黛文繡之飾;中國為之虛耗,而虜俗亦壞。”

回紇最初營建城市時主要依靠定居民族,尤其依賴漢人,《磨延啜碑》也明確記載了漢人和粟特人曾為磨延啜在色楞格河建造了富貴城。哈剌巴剌嘎斯古城的夯筑技術、中軸線對稱布局、磚瓦紋飾風格,無不體現出漢人在該城建造中所發揮的重要作用。主城西城中心的2座宮殿基址組合,與唐長安大明宮麟德殿的結構布局高度相似,說明主城在規劃建造時參照了長安城的布局和建筑設計理念。但哈剌巴剌嘎斯古城也有很多自己的特色,例如主城的大部分院落內不見土木結構建筑,可能以氈帳作為主要建筑形式,又反映出濃厚的游牧文化傳統。

回紇在漠北地區經營城市的成功經驗,對契丹、蒙古產生了重要影響,這兩個民族緊隨其后在漠北地區營建了大量城市,同樣在城市周邊區域嘗試農業生產。契丹甚至在漠北屯田,糧食連年取得豐收。哈剌巴剌嘎斯古城主城的“日”字形平面結構,在回紇汗國的大型城市中得到推廣,例如祁連巴剌嘎斯古城、查干蘇木巴剌嘎斯古城都采用了這種結構。到了遼代,以遼上京為代表的很多城市也采用了“日”字形布局,圖拉河流域最大的遼代單體古城青陶勒蓋古城亦屬此類布局。契丹曾臣服于回紇,在政治、文化上受到了回紇深遠的影響,城市布局的相似性也反映出二者之間具有密切的傳承關系。

2004年7月,哈剌巴剌嘎斯古城和蒙古帝國首都哈拉和林作為“鄂爾渾峽谷文化景觀”的重要組成部分,成功入選聯合國教科文組織《世界遺產名錄》,這也是迄今為止蒙古國唯一的一項世界文化遺產。