生物質熱風爐的結構設計與應用

高海華 李波 管永偉

摘 要:目前,市場上現有的生物質熱風爐存在結構設計簡單,不能自動加料,燃燒不完全,配氧不合理及火力大小不好控制等諸多缺陷。由于燃燒不完全,因此,生物質在燃燒時出現黑煙,煙塵量大,嚴重污染環境。本文設計了一種使用生物質顆粒作為燃料,能實現自動進料、自動排渣且合理配風,使燃料完全燃燒而利于環保的生物質熱風爐。

關鍵詞:生物質熱風爐;自動進料;自動排渣

中圖分類號:TU83 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2018)22-0059-03

Structural Design and Application of Biomass Hot Blast Stove

GAO Haihua LI Bo GUAN Yongwei

(Henan Jufeng Biological Energy Development Co., Ltd.,Puyang Henan 457000)

Abstract: At present, the existing biomass hot blast stove in the market has many defects, such as simple structure design, no automatic feeding, incomplete combustion, unreasonable oxygen distribution and poor firepower control and so on. Because of incomplete combustion, biomass appeared black smoke when burning, and the amount of smoke and dust was large, which seriously polluted the environment. This paper designed a biomass hot blast stove which used biomass particles as fuel to realize automatic feeding, automatic slag discharge and reasonable air distribution, which made the fuel completely burn and was beneficial to environmental protection.

Keywords: biomass hot blast stove;automatic feed;automatic slagging

熱風爐是人民生活和工業中最常見的能量轉化設備,其將常規能源的化學能或電能轉化為熱能,能量以熱風的形式供應給相應設備,常用于干燥機、烘干機、成型機和采暖等。在工業生產中,熱風爐通常以煤作為主要能源燃料。隨著煤炭資源的日益短缺,世界各國大力開展和創新生物質燃燒利用技術,以解決今后能源危機帶來的各種問題。由于煤的熱值高,揮發分少,因此,煤爐的結構相對簡單。采用生物質燃料的熱風爐開辟了新的能源,但由于燃燒過程的復雜性,燃燒的充分性和防止產生生物質燃料焦油的排放非常重要[1]。

生物質顆粒燃料與煤炭燃料相比,具有含碳量低、熱值低、揮發分高、含氧量高、灰分較低等特性。因此,在設計生物質顆粒燃燒機時,不能完全參考燃煤鍋爐的結構特點。生物質燃料燃燒時間短,易著火,需要采用攔火措施防止送料機內的燃料著火。生物質顆粒燃料特有的燃燒特性決定了生物質顆粒燃燒機的結構、燃燒方式和進料機的送料方式。目前,市場上現有的生物質熱風爐在結構上基本類似或相同,但在結構上存在以下缺陷:①因為熱風爐爐排固定不動,生物質燃燒過程容易出現燃料結焦的問題;②由于熱風爐本身的爐膛結構簡單,只有一個獨立的爐膛結構,整個燃燒過程都在一個爐膛中完成,且傳統的熱風爐底部采用自然通風,通風對提高燃燒率沒有實質影響,且投料方式為塞入式,生物質燃料到達燃燒的時間較長,燃燒不充分,熱效率低,且燃燒時出現黑煙,煙塵量大,嚴重污染環境;③由于熱風爐本身結構不含有自動排灰功能,生物質燃燒后在爐底積攢的灰塵要靠人工掏出爐外,工人勞動強度大,操作不方便;④由于熱風爐結構本身存在缺陷,換熱管內壁經常積灰,影響傳熱效果,熱利用率低;加之換熱管不像鍋爐的換熱管一樣由水換熱,熱風爐通過空氣換熱系數比鍋爐低,所以普通的碳鋼換熱管容易燒壞,換熱管使用壽命短[2]。

1 鍋爐結構設計與研究

1.1 生物質高效傳熱節能熱風爐的結構樣式

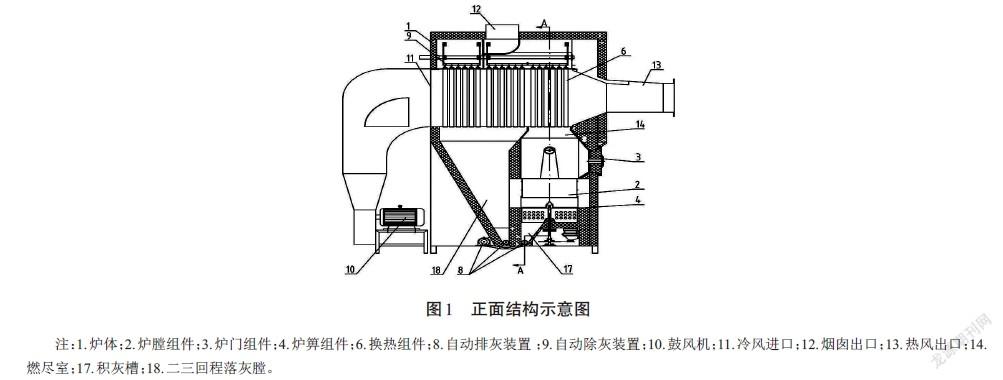

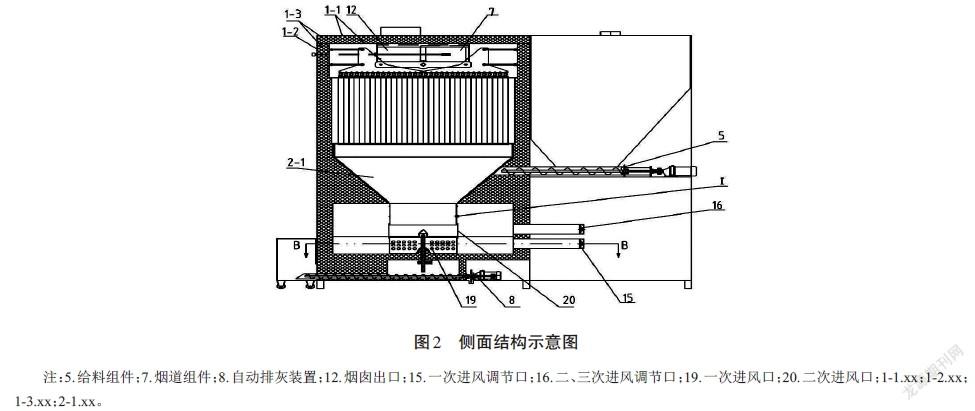

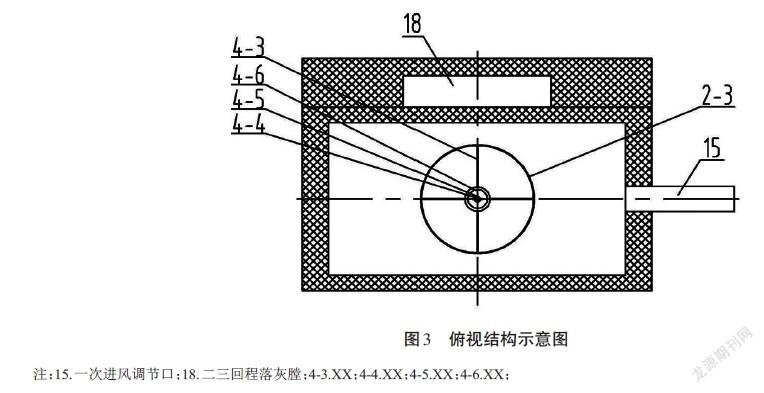

為了彌補上述現有技術的不足,通過結構改進及引進自動控制設備,研究發明出一種生物質燃燒不易結焦、燃料燃燒充分、熱效率高及操作簡單、方便的生物質高效傳熱節能熱風爐。具體結構見圖1至圖3。

發明的生物質高效傳熱節能熱風爐包括爐體、爐膛組件、爐門組件、爐箅組件、給料組件、換熱組件、煙道組件、鼓風機、冷風進口、煙囪出口和熱風出口,所述爐體內下部設有爐膛組件,爐膛組件包括上爐膛、中爐膛和下爐膛,爐膛周邊設有保溫層,上爐膛周邊的保溫層內同時設有耐高溫層,上爐膛上方設有燃盡室,上爐膛一側爐體上安裝有爐門組件,下爐膛一側爐體上自下而上依次設有一次進風調節口和二、三次進風調節口,與一次進風調節口對應,在下爐膛外表面上設置有一次進風口,與二、三次進風調節口對應,分別在下爐膛和中爐膛外表面上設置有二次進風口和三次切向進風口;爐膛組件下部設有爐箅組件;爐體內、爐膛組件上方設有換熱組件;爐體內、換熱組件上方設有煙道組件;爐體的爐頂板上設有與煙道組件連通的煙囪出口;爐體一側設有給料組件,給料組件的出料口與爐膛組件的上爐膛連通;爐體的一側設置有鼓風機,鼓風機的出風接口與爐體上部一側的冷風進口由管道連接,冷風進口正對換熱組件;相對于冷風進口,在爐體的另一側設有熱風出口;爐體內、爐箅組件下方設有倒錐形積灰槽;在爐體內、爐膛組件的一側連通設有倒錐形二三回程落灰膛;所述積灰槽和二三回程落灰膛底部同時設有自動排灰裝置;所述爐箅組件含有爐箅轉動機構;所述換熱組件的換熱管內設有自動除灰裝置[3]。

爐體包括雙層爐頂板和爐體框架,雙層爐頂板和爐體框架內設有保溫層。

一次進風口為圓周向均布排列在下爐膛外表面上的多個進風通孔;三次切向進風口為上下兩層與中爐膛外表面切線方向呈45°夾角的多個切向進風通孔[4]。

自動除灰裝置包括安裝在每個換熱管內的除塵彈簧,除塵彈簧上端鉤掛在多排彈簧鉤片上,彈簧鉤片的兩端固定有懸臂,懸臂的兩側通過鉸接的連桿及連桿座鉸接在爐體框架上,懸臂上安裝有橋架,橋架中部橫向貫穿安裝有傳動軸,傳動軸的兩端通過傳動軸座和傳動軸尾座固定安裝在爐體框架和煙道組件上,傳動軸一端伸出爐體,伸出端末端連接有電機;多排彈簧鉤片之間通過筋條固定連接;傳動軸貫穿煙道組件,傳動軸的中部通過轉塊和擋片固定在煙道組件上。

1.2 生物質高效傳熱節能熱風爐的工作原理

在爐體一側設置自動送料裝置,便于將生物質燃料自動送到爐膛內;在爐膛內設置有可轉動的爐排,以防止燃料結焦;燃燒的余灰由爐箅下方的掃灰板掃至積灰槽,在積灰槽下側設置一個自動排灰裝置,將灰自動排出室外;燃料在爐膛燃燒室內經過三次配風后,又在燃盡室內充分完全燃燒;燃燒的熱量及煙氣經過不銹鋼三回程換熱器排出爐外,換熱管內設置彈簧,能自動除灰,在爐旁設置鼓風機把換熱管的熱量帶走[5]。

2 生物質高效傳熱節能熱風爐的優點

所述爐箅組件含有爐箅轉動機構,爐箅由不銹鋼材料制成并且時刻轉動,解決了固定爐排不動、燃料結焦的問題;上爐膛上方設有燃盡室,下爐膛上設有一次進風口和二、三次進風口,保證生物質燃料完全燃燒,且燃燒時無黑煙,利于環保;積灰槽和二三回程落灰膛底部同時設有自動排灰裝置,且爐箅下面設有掃灰板將爐箅落下的灰掃入積灰槽中,由螺旋組件把灰排到爐外,實現了自動排灰,操作簡單、方便,降低了工人勞動強度;換熱組件的換熱管內設有自動除灰裝置,解決傳統熱風爐換熱管不能自動除灰的問題,提高了傳熱效果及熱利用率[6]。

換熱管采用不銹鋼材料制成,相對于傳統熱風爐換熱管采用碳鋼材料容易燒壞,提高了換熱管的使用壽命;煙道組件分設有煙道彎管及耐火層和內煙道,以及含有分煙閘板和分煙調節桿。這樣一來,當用戶需要的熱風不是純凈的熱風時可以通過煙道組件利用一部分煙氣,進一步提高熱風爐的熱利用率;爐體框架內設有保溫層,爐膛周邊設有保溫層和耐高溫層,爐門內外層鋼板內設保溫層,爐門內表面設有耐高溫層等,有助于提高熱利用率[7]。

綜上,該生物質高效傳熱節能熱風爐生物質燃燒不易結焦,燃料燃燒充分,熱效率高,且操作簡單、方便,換熱管使用壽命提高,應廣泛推廣實施。

3 結論

本文對原有生物質熱風爐進行了結構改進及優化,研究發明了一種新型的生物質高效傳熱節能熱風爐,該發明具有一定的創新性和實用性。獨有的三爐膛設計解決了燃燒不充分、熱效率低、煙塵量大的問題。該生物質熱風爐操作使用方便,實現了在正常運行中無需人工長時間看管,顯著降低了工人勞動強度,提高了工作效率,適于推廣實施。

參考文獻:

[1]劉立果,張學軍,劉云,等.生物質成型燃料熱風爐燃燒室的設計與研究[J].農機化研究,2016(10):245-249.

[2]矯振偉,蘇俊林,王震坤.強化傳熱生物質燃料熱風爐研究[J].長春工業大學學報(自然科學版),2007(S1):160-163.

[3]袁振宏,吳創之,馬隆龍.生物質能利用原理與技術[M].北京:化學工業出版社,2016.

[4]高強.生物質熱風爐調試優化試驗研究及其換熱器溫度場模擬[D].哈爾濱:哈爾濱理工大學,2016.

[5]張江勇,孫桓五,李戟,等.生物質熱風爐換熱器結構優化與分析研究[J].農機化研究,2013(3):237-241.

[6]張無敵,宋洪川,錢衛芳,等.我國生物質能源轉換技術開發利用現狀[J].能源研究與利用,2000(2):3-6.

[7]陳伯時.電力拖動自動控制系統:運動控制系統[M].北京機械工業出版社,2003.