漢代縣令家族的身后事 山東青島土山屯墓群

彭峪

青島市黃島區位于黃海之濱,歷史悠久而神秘,據載春秋時期是越王勾踐北上遷都之處,秦漢時期隸屬瑯琊郡(國),境內古跡瑯琊臺,乃是秦皇漢武東巡筑臺祭祀之地。

位于黃島區的土山屯墓群是一處文物保護單位,因為有兩項基建工程選址在附近,經文物管理部門批準,2016年5月開始,青島市文物保護考古研究所聯合黃島區博物館,成立土山屯聯合考古隊,并聘請山東大學考古系任相宏教授作為學術顧問,開始了長達兩年的土山屯墓群考古發掘工作,獲得了重要的考古新發現。土山屯墓群2016年度的發現與泰安的大汶口遺址、章丘焦家遺址、臨淄齊國故城宮殿建筑遺址和濟南鮑山梁二村墓葬一起,入選了當年“山東五大考古新發現”。

由于土山屯墓群所在的古瑯琊位置特殊,故在發掘過程之初,我們便帶著課題意識來指導發掘工作,積極探索魯東南沿海地區漢代封土墓的構制、內涵,注意根據發掘跡象分析魯東南地區與江浙一帶的經濟文化交流。

葬制

兩個年度的發掘,共清理墓葬178座,其中東周時期墓葬25 座、漢代墓葬125座、清代墓葬28座。最為重要的是漢代墓,形制較為特殊,出土遺物豐富且保存較好。

發現漢代封土15處,封土之下一般為兩座墓(1號封土下為四座墓)。墓葬之間有早晚關系,較晚墓葬打破較早的墓葬封土,再在墓葬上堆積新的封土,新的封土疊壓在較早墓葬的封土之上,從而整體形成一個更大的封土。部分墓壙外圍發現有溝狀遺跡,可能為排水溝或界溝。

共在7處封土的南側發現有磚構平臺,這類平臺均位于封土南側的緩坡之上,略呈方形,邊長2—2.5米,其中10號封土磚構平臺中央放置有一灰陶罐。《論衡·四諱》:“古禮廟祭,今俗墓祀”,初步推測此類磚構平臺可能是“祭臺”性質的遺跡,其作用應是在墓前“露祭”時擺放酒食。部分封土發現存在早晚關系的兩處磚構平臺,分別對應早晚兩期封土。關于漢代的祭祀遺跡,以前發現有祭祀坑和“祭堂”,而這種“祭臺”,是首次發現。

土山屯漢代墓葬年代為西漢中晚期至東漢時期,形制主要為巖坑豎穴磚木混槨墓,其中一些墓葬規模較大,并穴分布于封土之下,部分帶有墓道,呈“甲”字形。棺槨結構多樣,有三槨重棺、雙槨重棺、雙槨單棺、單槨雙棺和單槨單棺等;一般兼具磚槨和木槨,部分保存較好的墓葬,在槨頂之上發現有橫鋪的圓木或半圓木,似為象征屋頂房梁;槨室內除放置棺外,一般分置有邊箱或頭箱。M177葬制殊為復雜,槨室有“人”字形木槨頂和堂寢結構。

有的槨外填有大量的陶瓦片堆積,多為破碎的建筑材料,與“積貝”“積沙”“積石”墓形制類似,可稱之為“積陶墓”。

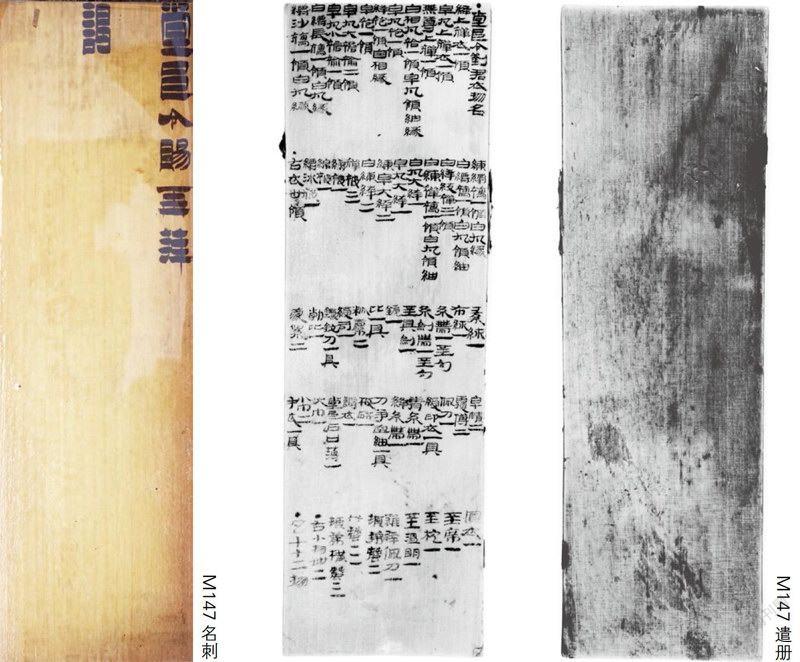

棺多為長方形盒狀,少量棺為獨木鑿空制作,其中M147和M157棺外有麻布棺束髹漆的現象。部分墓葬人骨保存完整,出土大量頭發、胡須和指甲標本。根據出土的關于墓主身份的文字材料(印章和遣冊),可稱這批墓葬為“劉氏家族墓地”。

隨葬品

出土文物共計1000余件(套),主要有陶器、原始青瓷器、銅器、鐵器、漆木器、玉器和絲織品等。

原始青瓷器主要有壺和瓿,這類器物在魯東南沿海地區常有發現,從南往北,出土數量依次減少;而在魯中、魯南區域,僅有零星出土;但是在江浙一帶,不僅出土數量多,而且器物品類也更多。據此,可推測,這種器物大概是漢代魯東南沿海區域與江浙一帶經濟文化交流的產物。這種交流,可能是產品的貿易,也可能是技術的引進。在發掘過程中,我們反復查看原始青瓷器的制作工藝和保存狀況,發現此類隨葬的原始青瓷器基本都是未使用的,很多器物的底部都有燒制時候的殘留,甚至部分器物是殘次品,歪歪扭扭的。我們也經常在區域內的漢代遺址調查,幾乎未在遺址內發現過此類原始青瓷的殘片,特別是此次發掘,“積陶墓”內出土的陶片數以噸計,卻僅僅發現幾片原始青瓷片。基于以上認識,我們得出一個初步的結論——這類原始青瓷器是“進口貨”,原產地應為漢代的吳越地區,可能主要是作為隨葬品。而既然千里迢迢進口了這種“高技術含量”的產品,為何僅作為隨葬品使用?這恐怕就與自東周以來,瑯琊地區與吳越地區的多次移民遷徙有關了。

銅器主要有盆、熏爐、鏡、帶鉤、環、印章等,其中銅鏡出土數量大、種類多、保存好。由于埋藏環境不佳,山東地區出土的銅鏡,保存狀況一般都不是太好。而此次發掘出土的銅鏡,由于常年處于飽水環境中,保存品相都非常好,甚至部分銅鏡出土之時,依然光鑒照人。

得益于飽水環境,漆木器發現較多且保存較好,主要有漆奩、盒、案、盤、樽、耳杯和木劍、枕、帶鉤、杖,以及雙管毛筆、木牘和竹簡等。在中國北方這種干濕不定的環境下,還能保存這么多的漆木器,殊為難得。幾座墓葬都出土了毛筆,筆桿直徑約3毫米,經兩千年而不朽,筆尖的筆毛完好無缺,筆尾呈圓錐形。根據文獻和畫像石的圖像記載可知,這應該就是漢代刀筆吏常常插在冠上的簪筆。

玉器主要有印、帶鉤、環、劍璏、佩和蟬等。絲織品雖有殘朽,但仍然提取了紗帽、系帶、鞋襪等部分織物,獲取了大量織物標本,另有部分織物整體提取,等待在室內進一步提取和保護。

這些隨葬品中,最令人興奮的,還是M147棺內出土的幾件罕見文物——玉印、玉席、玉溫明、玉枕和文書木牘。

M147

M147位于4號封土之下的西側,晚于東側的M148。內棺保存完好,墓主人為男性,身體的骨骼和須發(頭發、胡須、體毛)保存完整。據遣冊及印章所載,墓主人名“劉賜”,死時40來歲,生前為蕭縣令和堂邑令。

玉印放置在墓主人腰部,側面有對穿小孔。這兩枚印章其實只是明器,因為印面是墨書的,分別為“蕭令之印”和“堂邑令印”。可能是墓主人期望在去往另外一個世界時,依然能享受他在現世的俸祿待遇吧,所以將生前的官職用墨書寫在印面上。墨書的印章,在以往的漢代墓葬中幾無發現,倒是有一些墓葬出土了一些所謂空白印面的印章(材質有木質、銅質和玉質),根據此次發現,可知其實這類印章并非無字,而是應有墨書或者朱書,以表明墓主社會身份,只不過是書寫在上面的字跡因埋藏環境不佳消失了而已。

玉席(遣冊中自名為“玉席”)位于墓主人身下,保存完好,為琉璃片(鉛鋇玻璃)連綴的席狀葬具,以方形為主,少量圓形和菱形。片上鑄有柿蒂紋、龍紋和虎紋,紋飾部分貼有金箔,另有部分為素面琉璃片。四角均有小孔,用以連綴。與棺內底同寬,略短于棺內底尺寸。玉席底部鋪有一層毛氈類織物,疑為承托玉席的構件。同類的器物,曾在揚州、連云港和日照發現過,不過均不是特別完整,保存狀況也不好,所以有些學者認為可能是玉衣的殘片,據此次發現,可以對以往的此類發現再加研究和討論。值得注意的是,震驚世人的海昏侯墓M1和M5,也分別發現了這樣的琉璃席,但也殘朽較為嚴重。土山屯M147發現的這件“玉席”,不僅保存最為完好,而且又有遣冊自名,實為難得。

溫明發現于M147棺內北側,罩于墓主人頭部之上,盒狀,盝頂中央嵌琉璃璧,璧中央置包金箔木雕小龜;盝頂斜坡四角附有四只木雕包金銀箔螭虎;盒身內外側均鑲嵌有琉璃飾片,北、東、西三面側板和頂板內側均鑲嵌有一面素面銅鏡;盒底板上放置有一木雕虎頭枕,虎頭放置于枕身兩端,上下頜分別圓雕而成,口內含木雕圓球,虎身和圓球均包有金箔。(根據遣冊記載,此即是“玉枕”)玉枕南側兩端,放置有兩個人首蛇身的圓雕小木偶,偶身有彩繪,并包金箔和銀箔,根據發飾和衣飾不同可分辨男女,推測應為伏羲和女媧。墓主人頭部即放置在虎頭枕之上。

這類器物,過去在揚州、連云港等地發掘出土過,發掘報告通常稱為“面罩”,孫機、裘錫圭和韓國河等先生對其定名曾有過討論。《漢書·霍光傳》:“賜金錢……梓宮、便房、黃腸題湊各一具……東園溫明,皆如乘輿制度。”關于“溫明”,東漢人服虔注曰:“東園處此器,形如方漆桶,開一面,漆畫之,以鏡置其中,以懸尸上,大殮并蓋之。”

對照文獻、實物以及遣冊,可確知此器物即為“溫明”。而此次發現的溫明,也是目前發現的形制最繁復、工藝最復雜、保存最完整的漢代溫明實物。

M147共發現11枚木牘,其中1枚為遣冊,6枚為上計文書木牘,另有2枚名刺和2枚空白牘。遣冊題名“堂邑令劉君衣物名”,其上有關于“玉溫明”“玉席”和“堂邑戶口簿”等的記載,尤為重要。上計文書牘中,《堂邑元壽二年要具薄》《諸曹要員集簿》《堂邑盜賊命簿》和《囚簿》等記載了堂邑縣元壽二年(公元前2年)的吏員數量、城池大小、戶籍人口、犯罪人數、庫兵數量、提封數量、疾病、墾田、錢糧市稅、賑濟貧民、所捕盜賊及定罪情況。另有《元壽二年十一月見錢及逋簿》《君視事以來捕得他縣盜賊小盜傷人簿》《牧君移書要》《堂邑元壽二年庫兵要完堅簿》等木牘。這批文書木牘的出土,是墓葬內發掘出土的第一批完整的漢代縣級上計文書牘。木牘保存完整、內容詳盡、文字清晰、書法工整,與尹灣漢墓、天長紀莊漢墓和松柏漢墓出土的上計文書牘,共同構建了漢代時期郡、縣、鄉三級行政機構上計制度的實物資料體系,補文獻之不足,對漢代行政制度、司法制度和書法史研究等均有重大意義。

意義

土山屯漢代墓葬群,由于大多未被盜擾,而且埋藏環境比較好,所以保存相對完好。其封土下有兩座墓葬的結構,異于本地區發掘的膠州趙家莊漢墓、黃島安子溝漢墓和日照海曲漢墓的“墩式封土墓”,為魯東南沿海區域的這類封土墓研究提供了全新的實物考古資料。“積陶墓”的發現,或是一種新的葬制。磚槨加木槨的槨室結構、“人”字形槨頂、獨木棺等現象,應與戰國至漢代時期魯東南區域和吳越文化區頻繁的經濟文化交流有關。

土山屯漢代墓群所在的區域,為秦漢時期瑯琊郡或其下轄縣(侯)地域。本次不僅發掘了一批“劉氏家族”墓葬,還確證了在墓地北4公里處的祝家莊遺址是與土山屯墓群同時期的遺址。通過調查,我們發現祝家莊遺址年代跨越龍山、岳石、東周、秦漢直至隋唐,并發現大量漢代“千秋萬歲”瓦當、大型柱礎石、雙陶水管等重要跡象,可能為西漢中晚期的一處侯國所在地,這為進一步探尋瑯琊郡地望等歷史之謎提供了重要的考古依據。

土山屯漢墓群發掘出土的這批考古資料,墓地布局、封土、祭臺結構、棺槨形制、出土文物等均保存完好,構成完整的有機整體,在漢代中低級貴族墓葬發掘資料中非常罕見。其墓葬形制及出土器物具有鮮明的吳越文化特色,對于魯東南沿海地區葬俗研究及南北經濟文化交流等都具有指標性意義;出土文獻等珍貴文物,為研究漢代政治制度、地域文化以及物質文化交流等提供了寶貴的資料,具有獨特的歷史價值和科研價值。