江蘇省新型研發機構發展研究

李慶明,徐 欣,巢 俊

(江蘇省生產力促進中心,江蘇 南京 210042)

新型研發機構是指圍繞我省區域、行業創新發展需求,以產業共性和關鍵技術研發為核心,從事合同研發、技術轉移、衍生孵化等技術服務,采用多元化投資、企業化管理、市場化運營機制的新型法人組織。近年來,我省涌現了以昆山市工業技術研究院、江南石墨烯研究院、江蘇省產業技術研究院等為代表的一批建設模式新、體制機制新的新型研發機構。這些機構在集聚科技創新資源、引進高端人才、科技成果轉化、推動產學研深度融合等方面取得了很大的進展。

1 江蘇省新型研發機構發展概況

全省各地政府、科技園區引進省內外高校院所等共建研究院、分所、研究中心等各類新型研發機構346家,據不完全統計,累計總投入達200多億元,建有研發中心及實驗室900多個,研發人員達6 000多人,擁有有效發明專利4 200多件,年服務企業10 000多家,引進、孵化企業1 400多家。

1.1 組建模式

從組建方式看,已列入統計的346家新型研發機構中,均已注冊獨立法人,“獨立法人”的組建模式是我省新型研發機構的主要形式。另外,我省的新型研發機構建設主要依托中科院所屬研究平臺、國內重點高校以及央企或其他科研團隊3類資源進行組建。從機構性質上看,346家新型研發機構中,事業性質的有197家,占56.94%;企業性質的有124家,占35.84%;民辦非企業性質的有25家,占7.22%.

1.2 產業和地域分布

按照省委省政府“一區一戰略產業、一縣一主導產業”規劃布局,各地各園區按照自身重點發展產業的情況,建設部署了一批符合自身發展的新型研發機構,主要涵蓋新一代信息技術、新材料、生物醫藥、節能環保、新能源、裝備制造、現代農業等新興產業領域。

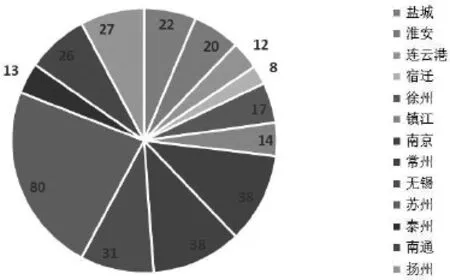

從地域分布來看,全省各設區市均有新型研發機構載體建設。蘇南五市新型研發機構較多,共201家,占全省總數的58.1%,其中,蘇州80家,占全省總數的23.1%,蘇中、蘇北相對較少。江蘇省新型研發機構分布情況如圖1所示。

圖1 江蘇省新型研發機構分布圖(單位:%)

2 江蘇省新型研發機構發展特征

我省新型研發機構雖然不完全像大學、不完全像科研院所、不完全像企業、不完全像事業單位,盡管“四不像”,卻具備“背景”深、“眼界”高、“門路”通、“資源”廣4個共同特征,具體表現在以下6個方面。

2.1 機構建設模式新——建設主體多元化

與傳統科研院所國有事業單位性質,有編制、有級別、有經費相比,我省新型研發機構建設和投資主體不僅僅局限于政府部門,還包括科研院所、高校、大型央企、社會組織甚至世界500強外資公司等不同類型的社會主體。江蘇中科睿賽污染控制工程有限公司是中國科學院過程工程研究所與中國鹽城環保科技城投資建設,亭湖區委、區政府負責整合各方資源,提供優質服務,為項目建設創造良好環境的集研發、設計、制造、工程、技術服務于一體的新型研發機構,同時也是一家綜合性國家高新技術企業。

2.2 管理運作機制新——堅持市場化導向

新型研發機構在管理模式上去行政化,普遍采用理事會領導下的院所長負責制。研發活動直接面向市場需求,科研項目通常采用逆向創新、交叉創新等創新方式,充分保障了創新活動的高效率、高產出。江蘇省產業技術研究院由總院和專業性研究所組成,實行理事會領導下的院長負責制。總院主要開展研究所的遴選、業務指導、績效考評、前瞻性科研資助以及重大項目組織、產業技術發展研究等。專業性研究所由江蘇境內的產業技術研發機構申請,經審定后確認產生,與總院簽署加盟協議,其原有機構性質、隸屬關系、投資建設主體和對外法律地位等保持不變,主要開展產業核心技術、共性關鍵技術和重大戰略性前瞻性技術等研究與開發,儲備產業未來發展的戰略性、前瞻性技術和目標產品。

2.3 科研主攻方向新——更具有前瞻性,瞄準國際前沿

打造優質的科技研發平臺,起草和制訂一批國家和行業相關標準,積極搶占行業領域標準的話語權。由江蘇未來網絡創新研究院牽頭建設的國家重大科技基礎設施——未來網絡試驗設施項目正式獲國家發改委立項。研究院以我國未來網絡發展頂層設計、技術研發、標準推動、知識產權保護、產業孵化與發展為重點,帶動未來網絡技術、產品應用的大規模發展與推廣,形成從芯片設計、設備制造、系統集成到應用服務的完整產業鏈。

2.4 創新組織方式新——縮短技術研發到產業化時間

中科院蘇州納米所積極探索“扶上馬、送一程、走出去”的轉移轉化機制,先后孵化培育產業化公司10余家,涉及半導體光電技術、顯示技術、新能源、新材料等科技含量高、對產業鏈影響大的等高技術領域,為科技服務于經濟發展,促進地方經濟發展方式轉變作出了較大貢獻。10年間,蘇州納米產業從無到有,從有到強,截至2017年底,蘇州工業園區納米產業年產值達502.3億元,同比增長31.8%,累計引進/孵化納米技術及相關應用企業480家,就業人數3.47萬人,7家納米企業成功上市,13家納米企業掛牌新三板。

2.5 成果轉化路徑新——多樣化成果轉化途徑

新型研發機構定位為開展應用技術開發、科技成果產業化和產業孵化,促進新興產業發展和產業轉型升級。成果轉化常采用企業孵化、合作研發、技術交易等形式開展。比如浙江大學先后在蘇州、昆山和常州建成3個工研院,地方投入10多億元,累計引進學科團隊58個,孵化企業近百家;與康緣藥業合作構建國內首個中藥注射液智能制造提取精制工廠,獲批科技部支持7 500萬元;孵化的蘇州維美生物科技公司,研制成功以氨基酸作為主清潔劑的氨基酸日化產品,已完成30多個系列產品研發,有望在蘇州培育形成氨基酸日化產業集群。

2.6 創新融資渠道新——科技金融深度融合

推進產業鏈、創新鏈、資金鏈深度融合,引入社會風投,建立“政策+創新+產業基金+VC和PE”的新機制,為新型研發機構的快速發展提供全方位的服務和支撐。比如中科院物聯網研究中心已有中科院微電子所、中科院軟件所等10多個中科院系統研究院所入駐,組建了國內首個專門的物聯網投資基金“中國物聯網產業投資基金”,形成了200多家物聯網企業集群。

3 存在的問題

新型研發機構作為新時代科技創新探索的新興事物,仍然處在發展的初級階段,在管理和運行體制等方面仍然存在諸多問題,主要體現在以下幾個方面。

3.1 蘇北蘇中地區整體發展較為薄弱

經統計分析發現,江蘇省新型研發機構在地區分布上存在著較大的不均,蘇南五市經濟實力雄厚,在引進新型研發機構方面投資巨大,機構數量也相對較多,蘇州、南京每年還會對新型研發機構進行績效獎勵,更好地促進了新型研發機構的運行發展;蘇北、蘇中尤其是宿遷地區,經濟欠發達,科技投入資金有限,新型研發機構建設無論是從數量上還是質量上,都與蘇南地區有很大的差距。

3.2 發展定位不夠明確

新型研發機構“三無”“四不像”的特征雖然是一種創新,但是也讓人們對其很難界定,在現有的國家創新體系中難以找到準確的定位。同時,由于投資主體的多元化,新型研發機構存在多頭管理的現象,一方面受“母體”(高校或科研院所等)的考核管理,另一方面也受所在地方政府的管理。在技術創新體系及產業發展中所處的位置模糊,無法區分于孵化器、眾創空間、技術轉移中心的異同。

3.3 自我造血功能缺失

新型研發機構在起步階段,離不開政府、高校院所等投資主體的支持,需要各方從資金、技術、土地等方面進行輸血維持。經過數年的積累和發展,部分機構已經取得了一些成績,并可以獨立運行。但更多的新型研發機構仍然依賴政府來維持運行,自我造血功能缺失,難以在市場競爭中生存,更甚者在政府考核不合格、資金不到位后直接人去樓空,對地方政府造成極大的財政浪費。另外,部分高校院所對新型研發機構缺乏支持政策,造成專家不愿意去地方工作,機構無技術支撐等。

4 江蘇省新型研發機構發展建議

新型研發機構在機構功能定位上區別于傳統研發機構,不僅開展大量的基礎研究和應用研究,還更加關注前沿研究及注重創新成果的產業化,雖然目前存在一些問題,但通過政策引導和扶持,使其服務地方產業轉型升級,對增強城市創新能力具有舉足輕重的意義。

4.1 統籌全省新型研發機構發展

為推動江蘇高質量發展,走在前列,實現蘇北崛起、振興蘇中的發展戰略,根據各設區市產業發展結構,合理引導建設一批新型研發機構。加大對蘇北蘇中新型研發機構建設和運行的支持力度,出臺針對性的扶持政策,增加科技支出和經費投入,帶動和提升當地產業發展和轉型升級。對蘇南新型研發機構采取考核激勵機制,建立優勝劣汰機制,對建設多年仍無起色的研發機構進行整治。

4.2 明確新型研發機構功能定位

新型研發機構雖然“四不像”,但同是也是“四像”,在功能職責上既可以做科技開發、成果轉化,又可以做企業孵化、人才培訓、產業風投,更有甚者直接做起了科技項目材料包裝。功能定位的不清晰導致新型研發機構自我感覺包打天下,實則揀了芝麻丟了西瓜,不僅不能突出研發機構的功能特長,還擾亂了當地的科技服務市場。新型研發機構應牢牢樹立產業技術開發和科技成果轉移轉化的戰略定位,圍繞共性技術需求和個性創新需求做好文章。

4.3 加大資金投入

新型研發機構是科技創新載體中的一個巨獸,其建設和運行都需要大量的資金維持。地方政府一般是資金投入的主體,省里對部分做得較好的機構也會采取科技項目的方式進行支持。但是地方政府一般只在前期幾年進行投入,等研究院完全落地之后卻缺少資金支持,在機構尚未形成自我造血功能之前,這種斷血造成機構的持續良性發展受到一定影響。地方政府應把新型研發機構支出納入財政預算常項,并引導風投機構、大型企業參股新型研發機構,保障研發機構運行資金的穩定。