網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)χ袑W(xué)生誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制的探究

崔馨元

摘要:隨著電子設(shè)備的進(jìn)一步普及,給中學(xué)生帶來了眾多便利性的同時(shí),也產(chǎn)生了重要的熱點(diǎn)問題,即網(wǎng)游上癮。本文基于這一社會(huì)現(xiàn)象,對(duì)在北京市的中學(xué)生展開問卷調(diào)查,探究網(wǎng)絡(luò)游戲的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制對(duì)中學(xué)生消費(fèi)行為的影響。最后結(jié)合實(shí)際情況,探索其背后原因以及制定降低中學(xué)生不斷消費(fèi)行為的相關(guān)措施,并對(duì)其他行業(yè)關(guān)于中學(xué)生的消費(fèi)研究具有一定借鑒意義。

關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)游戲;中學(xué)生;誘導(dǎo)消費(fèi);統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析

一、背景內(nèi)容

隨著電子設(shè)備的進(jìn)一步普及,越來越多的中學(xué)生配備了手機(jī)或者電腦這種便利工具,其帶來了眾多便利的同時(shí),也對(duì)中學(xué)生的學(xué)習(xí)、消費(fèi)等帶來了一定的沖擊。據(jù)《青少年成癮行為報(bào)告基于2017/2018青少年健康行為網(wǎng)絡(luò)調(diào)查數(shù)據(jù)分析》顯示,10%非留守兒童、20%的留守兒童每天在游戲上耗費(fèi)時(shí)間在4-5小時(shí),這將是一個(gè)驚人的數(shù)字。另一方面,網(wǎng)游消費(fèi)在中學(xué)生零花錢的消費(fèi)中占據(jù)相當(dāng)?shù)谋壤⑶抑袑W(xué)生背著家長在網(wǎng)絡(luò)游戲中大量充值消費(fèi)的新聞屢見不鮮,這引起家長和學(xué)校的不滿。針對(duì)這一社會(huì)現(xiàn)象,本文將探究網(wǎng)絡(luò)游戲誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制對(duì)中學(xué)生作用及影響,并結(jié)合實(shí)際給予相關(guān)建議。

一般來說,網(wǎng)絡(luò)游戲公司的收費(fèi)機(jī)制為三種,第一種為前置消費(fèi),即下載游戲時(shí)一次性的收費(fèi);第二種是廣告收費(fèi),游戲的內(nèi)置廣告費(fèi)用最終通過流量和其他渠道轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者;第三種也是最為重要的一種,即服務(wù)收費(fèi),游戲設(shè)置服務(wù)項(xiàng)目向玩家收取費(fèi)用。

網(wǎng)絡(luò)游戲公司在游戲中設(shè)置了大量的“套路”以誘導(dǎo)玩家進(jìn)行充值消費(fèi),“作案工具”通常包括金幣或積分、錢幣和時(shí)間幣三類,這是游戲消費(fèi)系統(tǒng)和誘導(dǎo)機(jī)制設(shè)置的重要一環(huán),玩家們通過消耗游戲幣提升游戲角色的功能屬性和游戲體驗(yàn)。網(wǎng)絡(luò)游戲的服務(wù)收費(fèi)模式宗旨是提高玩家的游戲體驗(yàn),目的是賺取更高的消費(fèi)者剩余和增強(qiáng)用戶粘性,手段通常包括以下幾類。

第一、購買道具。游戲平臺(tái)通過提供各種道具,來提高游戲角色的具體屬性以增強(qiáng)充值玩家的游戲體驗(yàn),同時(shí)產(chǎn)生后續(xù)的興奮感和滿足玩家的求勝欲。一旦道具失效或者更新滯后,則會(huì)降低玩家的體驗(yàn),迫使玩家不斷購買最新最強(qiáng)道具。

第二、購買美麗。現(xiàn)實(shí)生活中人們往往會(huì)為了提升自己的外表而愿意付出大量金錢,在網(wǎng)游里也不例外,也會(huì)為追求更好的虛擬外表形象買單。網(wǎng)游抓住了用戶這一心理訴求,在游戲中設(shè)計(jì)各類外表裝扮使游戲人物更美麗生動(dòng)。

第三、購買特權(quán)。類似于現(xiàn)實(shí)世界里的消費(fèi)者價(jià)格歧視,在網(wǎng)絡(luò)游戲中有大量通過高消費(fèi)而獲得的特權(quán)。網(wǎng)游通常根據(jù)用戶的購買力而設(shè)置不同的特權(quán)等級(jí),比如VIP和SVIP等。一般來說,特權(quán)等級(jí)越高,用戶體驗(yàn)越好、滿意度越高。

第四、購買確定性。現(xiàn)實(shí)世界,既不連續(xù),也不確定,而游戲世界之所以如此吸引玩家,正是因?yàn)橛螒蚴澜缰谐錆M了確定性。即使有不確定性,也可以通過消耗金幣或錢幣獲取確定性,如購買抽獎(jiǎng)、購買武器進(jìn)階、購買某個(gè)屬性的確定性。一旦因?yàn)椴淮_定性導(dǎo)致抽獎(jiǎng)或者購買到跟自己非心儀的獎(jiǎng)項(xiàng)或道具,玩家會(huì)產(chǎn)生厭惡甚至惱怒的情緒。

第五、購買時(shí)間。現(xiàn)實(shí)里時(shí)間對(duì)于所有人都是公平的,但是在游戲中為了給玩家超自然的體驗(yàn),時(shí)間設(shè)計(jì)成了可以購買的一種商品,可以通過消耗錢幣進(jìn)行購買。玩家們購買時(shí)間可以影響游戲的進(jìn)程和結(jié)局,從而產(chǎn)生主宰游戲的滿足感。

二、問卷數(shù)據(jù)匯分析總

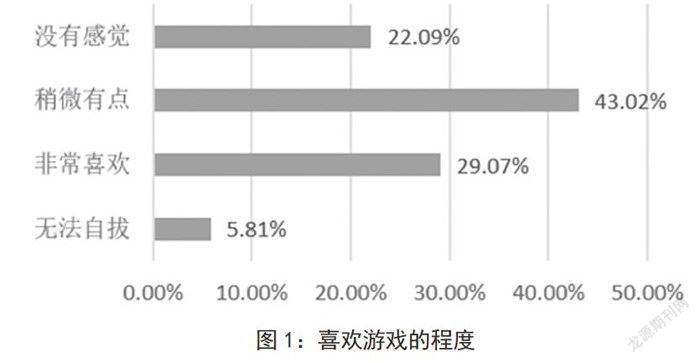

我們此次一共發(fā)出800份紙質(zhì)問卷和電子問卷,有效回收275份紙質(zhì)卷和486份電子問卷,采取匿名機(jī)制,樣本量充足,從問卷的IP分布來看,基本覆蓋到北京幾個(gè)主要區(qū)級(jí)行政區(qū),符合問卷調(diào)查的信息可靠性要求。本文將對(duì)論文的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,以期進(jìn)一步揭示網(wǎng)絡(luò)游戲的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制對(duì)于中學(xué)生的影響。(見圖1)

根據(jù)有效回收問卷的結(jié)果,參加問卷調(diào)查的學(xué)生中男生比例約占52%、女生為48%,高中生居多,約占68%。在參加調(diào)查的高中生里,以理科生居多,占比48.8%。問卷結(jié)果顯示,大部分的學(xué)生在課余時(shí)間會(huì)選擇待在家里(73.26%)和上網(wǎng)(75.6%)。對(duì)于是否喜歡網(wǎng)絡(luò)游戲,有45.33%回答肯定,36.05%對(duì)此持中性,剩下18.6%的學(xué)生則從不玩游戲,學(xué)生游戲玩家以男生居多(63%)。其中動(dòng)作類游戲最受歡迎,其次是角色扮演及模擬類游戲(受女生青睞),最后是冒險(xiǎn)類(男生居多)。我們認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)游戲在中學(xué)生擁有較大的市場基礎(chǔ)。(見圖2、圖3)

在游戲時(shí)間上,單次游戲時(shí)間在1小時(shí)內(nèi)的學(xué)生居多,其次是1-3小時(shí)的,并且有20%左右的學(xué)生表示單次游戲時(shí)間不確定。每周累計(jì)游戲時(shí)間在5小時(shí)內(nèi)的占比55.81%,18.63%在5-15小時(shí)之間,而15小時(shí)以上的達(dá)8.14%。在上述數(shù)據(jù)中,以初中生居多(63%),我們猜測可能與初中生好奇心較強(qiáng)而自制力較差、課余時(shí)間較多有關(guān)。這客觀上反映了網(wǎng)絡(luò)游戲給中學(xué)生的學(xué)習(xí)造成一定影響這一社會(huì)現(xiàn)象。(見表1、圖4)

從中學(xué)生每個(gè)月在游戲上的花費(fèi)來看,從未在游戲上花過錢的學(xué)生占比39%,而26%的學(xué)生花錢則在100元內(nèi),其余14%的在100-300元范圍內(nèi),300-500的約為10%,500-1000的為6.78%,少數(shù)學(xué)生花費(fèi)在1000以上(3.39%)。選擇對(duì)游戲充值的學(xué)生中,充值次數(shù)和金額越高者,占其零花錢的比例也越高。

根據(jù)對(duì)花費(fèi)去向的進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)結(jié)果,約30%的同學(xué)選擇首先購買道具,其次是購買特權(quán)、購買時(shí)間和購買美麗。從綜合評(píng)分的排名結(jié)果看,中學(xué)生往往會(huì)先購買特權(quán),其次是購買道具,最后才是時(shí)間和美麗。近年來智能手機(jī)急速發(fā)展,借此東風(fēng)網(wǎng)絡(luò)游戲在智能手機(jī)上迅速崛起,從過去消耗內(nèi)存的笨重網(wǎng)游轉(zhuǎn)向精致干練的手游,并且充值功能比過去更加靈活方便,這也對(duì)中學(xué)生的消費(fèi)行為產(chǎn)生巨大的影響。根據(jù)問卷的結(jié)果,中學(xué)生們絕大部分是通過手機(jī)接觸網(wǎng)絡(luò)游戲,并且?guī)в袧夂竦纳缃粌A向。網(wǎng)游公司敏感地抓住中學(xué)生的這一訴求,設(shè)計(jì)大量的添加好友、聯(lián)機(jī)游戲和道具共享等模式,誘導(dǎo)玩家集體上線、多次付費(fèi)購買時(shí)間與道具等。(見圖5)

根據(jù)圖4和圖5,其中28.6%的學(xué)生充值次數(shù)在5次以內(nèi),而5-10次和10次以上的依然存在一些學(xué)生。對(duì)于單次游戲的消費(fèi)上限,25%左右的學(xué)生愿意花費(fèi)在10元以下,16%的在10-50元,而單次消費(fèi)在50元以上的也不乏人在。當(dāng)問及是否會(huì)因某一項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)而進(jìn)行充值消費(fèi)時(shí),42%的學(xué)生選擇了是;當(dāng)問及是否存在被某項(xiàng)游戲誘導(dǎo)消費(fèi)的經(jīng)歷時(shí),42%的學(xué)生表示存在幾次,12%的表示頻繁被誘導(dǎo)消費(fèi)。綜合兩圖,約45%的學(xué)生幾乎不在網(wǎng)絡(luò)游戲上花錢,反之則有55%的學(xué)生在游戲上有不同程度的花費(fèi)。從中學(xué)生網(wǎng)絡(luò)游戲充值消費(fèi)后的感受的調(diào)查結(jié)果看,游戲消費(fèi)后“沒有感覺,平靜對(duì)待”的僅占比26.4%,感覺“自我滿足”者占12.1%,感覺“被游戲規(guī)則綁架”的占20.7%,而“一時(shí)沖動(dòng),事后后悔”的占比最高,達(dá)40.8%。這從側(cè)面反映網(wǎng)絡(luò)游戲的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制上給中學(xué)生玩家造成某種程度的負(fù)面情緒,是比較典型的非理性消費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)游戲的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制成功利用玩家的性格特點(diǎn)達(dá)到了吸金的目的。

三、結(jié)論與研究借鑒意義

(一)結(jié)論

根據(jù)數(shù)據(jù)整理可得:接近一半的學(xué)生愿意在游戲上有所花費(fèi),并且每周累計(jì)游戲時(shí)間在10小時(shí)以上的學(xué)生不乏人在,網(wǎng)絡(luò)游戲在學(xué)生群體中有較為廣闊的市場,尤其是男生;網(wǎng)絡(luò)游戲的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制對(duì)中學(xué)生的消費(fèi)產(chǎn)生了一定的影響,隨著充值頻率和金額的增加,占據(jù)其零花錢的比例也越高;網(wǎng)絡(luò)游戲抓住中學(xué)生愛攀比和刺激的心理特點(diǎn),以及在同學(xué)朋友這一社交網(wǎng)絡(luò)的訴求,主要通過購買道具與特權(quán)的誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制吸引學(xué)生玩家進(jìn)行消費(fèi);中學(xué)生在網(wǎng)絡(luò)游戲中的消費(fèi)行為是一種比較典型的非理性消費(fèi)行為,在某種程度上會(huì)給玩家造成負(fù)面情緒。

(二)研究借鑒意義

目前中學(xué)生由于對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲的不斷成癮,而陷入了盲目消費(fèi)或者過度消費(fèi)當(dāng)中,漸漸在各個(gè)誘導(dǎo)消費(fèi)機(jī)制中迷失了自我。其中各種五花八門消費(fèi)項(xiàng)目的出現(xiàn)使得中學(xué)生的腰包不斷被掏空,同時(shí)也加大了家庭的負(fù)擔(dān),從而對(duì)社會(huì)、國家造成一定程度的負(fù)面作用。一方面由于中學(xué)生自我控制能力不夠,容易在游戲上尋找精神寄托,漸漸走向不斷誘導(dǎo)消費(fèi)這條不歸路,同時(shí)中學(xué)生家長缺乏對(duì)該問題認(rèn)識(shí)的嚴(yán)重性,從而在該方面缺乏對(duì)中學(xué)生的管制,所以家長應(yīng)該限制中學(xué)生每次接觸手機(jī)或者電腦使用時(shí)間、了解中學(xué)生每天接觸到什么內(nèi)容以采取止損措施、限制中學(xué)生相關(guān)資金使用來源以及加強(qiáng)對(duì)中學(xué)生的正確引導(dǎo)和溝通交流。另一方面網(wǎng)絡(luò)游戲公司利用中學(xué)生的心理弱點(diǎn)加大了對(duì)中學(xué)生的“剝削”,例如,2017年騰訊收入2378億元,其中網(wǎng)絡(luò)游戲貢獻(xiàn)收入約979億元,比例為41%,而中學(xué)生就貢獻(xiàn)了很大一部分。所以相關(guān)法律規(guī)定的成立就顯得必不可少,比如限制中學(xué)生注冊(cè)使用網(wǎng)游、控制中學(xué)生每次使用時(shí)間和消費(fèi)額度、以及審核中學(xué)生身份將中學(xué)生和成人分開進(jìn)而為中學(xué)生營造良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等等。

同時(shí)研究中學(xué)生在網(wǎng)絡(luò)游戲方面的消費(fèi)情況對(duì)于研究其他行業(yè)具有一定的借鑒意義,例如在電商平臺(tái),由于各種優(yōu)惠券、滿減措施、每日簽到、抽獎(jiǎng)措施、VIP會(huì)員特價(jià)等等各種誘導(dǎo)中學(xué)生進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)消費(fèi),從而需要加強(qiáng)中學(xué)生對(duì)該方面的認(rèn)知、防范和控制能力,并且在家庭正確引導(dǎo)、社會(huì)構(gòu)建良好政策制度環(huán)境的共同作用下,為中學(xué)生營造一個(gè)美好的健康成長氛圍。