設(shè)計(jì)單位牽頭的EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)如何管控

劉永謀

當(dāng)前工程總承包模式尚處在初級(jí)階段,主要表現(xiàn)為:對(duì)推行工程總承包的認(rèn)識(shí)不到位;工程總承包的核心能力不足;缺乏承擔(dān)總承包的龍頭企業(yè);熟悉工程總承包的人才匱乏;項(xiàng)目業(yè)主不熟悉如何進(jìn)行工程總承包發(fā)包;與工程總承包制相適應(yīng)的體制機(jī)制不健全。

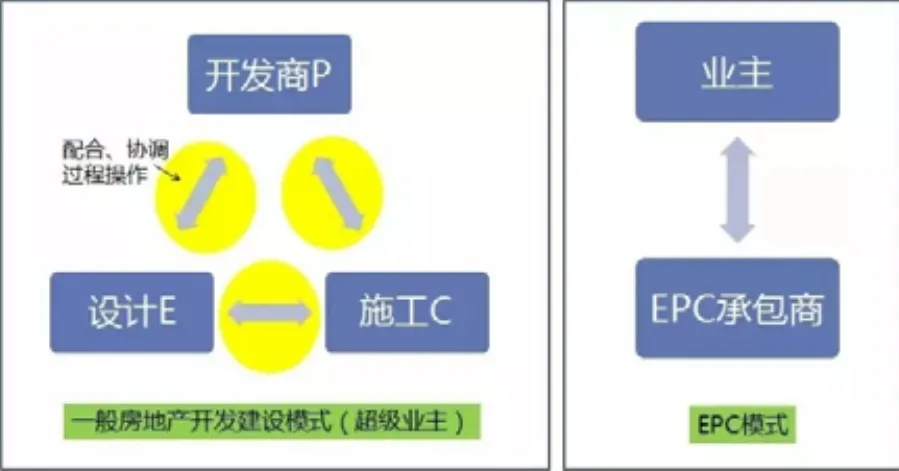

EPC工程總承包的本質(zhì)是什么?它與傳統(tǒng)模式的區(qū)別在哪?從控制工程總承包企業(yè)(設(shè)計(jì)單位)風(fēng)險(xiǎn)的角度來看,有以下幾點(diǎn)看法:

傳統(tǒng)模式的責(zé)任是分散的,業(yè)主、監(jiān)理、勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工五方主體各自責(zé)任明確。

EPC工程總承包模式,盡管還是五方主體責(zé)任不變,但總承包企業(yè)負(fù)總責(zé),凡是工程涉及勘測(cè)、設(shè)計(jì)、采購、施工的問題,總承包都有責(zé)任。傳統(tǒng)模式下,設(shè)計(jì)施工時(shí)有扯皮現(xiàn)象,EPC模式下的問題扯皮都在總承包范圍內(nèi),需要總承包內(nèi)部把控與管理,這就對(duì)總包管理的制度、核心能力、人員專業(yè)有很高要求。把控不好產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都由總包企業(yè)負(fù)責(zé)。要求更高是分包與分包、分包與主體施工間的協(xié)調(diào)管理要做到無縫對(duì)接,稍有疏忽就會(huì)產(chǎn)生索賠。

EPC總承包職能類似于房地產(chǎn)公司工程管理,牽頭、配合、協(xié)調(diào)過程操作,從這個(gè)層面來看,相比地產(chǎn)項(xiàng)目管理如履薄冰,地產(chǎn)商是地產(chǎn)升值預(yù)期的銷售高利潤,管理過程中產(chǎn)生的額外費(fèi)用不是過程控制重點(diǎn),地產(chǎn)項(xiàng)目管理有成熟的管理團(tuán)隊(duì),職能一對(duì)一,地產(chǎn)商是真正的業(yè)主,有絕對(duì)的管理權(quán)威。

EPC工程管理利潤來自管理費(fèi)扣除管理成本微薄的結(jié)余,控制管理成本與工程管理成效實(shí)則成反比的,EPC工程管理過程是不允許產(chǎn)生工程實(shí)體的索賠費(fèi)用,但是它的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)卻始終存在,現(xiàn)實(shí)中EPC工程管理是微權(quán)力管理,與自身的責(zé)任是完全不匹配的。

上圖的“效益最大化”、“高效率”是理想化的狀態(tài),尤其是設(shè)計(jì)單位工程總承包企業(yè)實(shí)際運(yùn)營過程中很難去攀越“效益最大化”。原因有三點(diǎn):一是做不到自身設(shè)備采購;二是優(yōu)化設(shè)計(jì)帶來的好處是主體施工單位;三是實(shí)施多項(xiàng)分包的控制風(fēng)險(xiǎn)更大。“高效率管理”是建立在公司職能部門與項(xiàng)目部的緊密配合的基礎(chǔ)上,項(xiàng)目部的一線一般配置人員少,專業(yè)不全,職能部門又不是一對(duì)一服務(wù)等,要做到高效率很難。

“總價(jià)可控,造價(jià)可控”這句話是對(duì)業(yè)主而言,作為工程總承包企業(yè)(設(shè)計(jì)),總價(jià)可控并不簡單。設(shè)計(jì)限額方面意識(shí)稍淡薄,沒有把總控制價(jià)工作在前期做足,往往導(dǎo)致施工過程中產(chǎn)生超額時(shí)再來調(diào)整,有時(shí)為時(shí)已晚。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)留有一定比列的造價(jià)余量,不能滿打滿算,這樣風(fēng)險(xiǎn)很大。

設(shè)計(jì)單位EPC總承包一般都有監(jiān)理業(yè)務(wù),在對(duì)待工程總承包管理業(yè)務(wù)時(shí),會(huì)有借鑒監(jiān)理管理模式思維,但監(jiān)理管理是粗獷式的,它的管理彈性大,違約責(zé)任是其監(jiān)理費(fèi)的百分之幾;而EPC總承包工程管理卻要求工作精細(xì)化,工程實(shí)施過程中每個(gè)點(diǎn)、每個(gè)問題都可找到你來負(fù)責(zé),總包的責(zé)任是工程總價(jià)甚至以外。

關(guān)于施工“簽證”的風(fēng)險(xiǎn),首先要辨明施工單位提供簽證的性質(zhì),產(chǎn)生簽證原因是業(yè)主還是內(nèi)部管理,前者可以與業(yè)主溝通后辦理,如是后者那就要當(dāng)心為上。

談到風(fēng)險(xiǎn)種類很多,從企業(yè)角度控制風(fēng)險(xiǎn)主要從三方面著手:一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理人員的復(fù)合素質(zhì)的培養(yǎng);二是公司職能部門與項(xiàng)目部管理流暢,職責(zé)明確,做到流程精細(xì)化(項(xiàng)目推進(jìn)每步都應(yīng)有工作細(xì)則指導(dǎo));三是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn),如把所有施工風(fēng)險(xiǎn)全部無縫轉(zhuǎn)嫁給施工總包企業(yè),由它實(shí)施施工過程中的專業(yè)分包管理。

企業(yè)管理有時(shí)與項(xiàng)目管理實(shí)際情況很難統(tǒng)一,這一課題也是值得深思的。