強震臨震微波動現象初步研究(一)

楊立明 郝臻 王建軍 張淑珍 姚家俊 董蕾

1)中國地震局蘭州地震研究所,蘭州市東崗西路450號 730000

2)青海省地震局,西寧市興海路1號 810001

3)中國地震局地球物理勘探中心,鄭州 450002

4)重慶市地震局,重慶 401147

0 引言

臨震預測是地震長、中、短、臨漸進式預測中難度最大,最具挑戰性的階段。從地震波的角度開展研究和探索是國內外臨震預測的主要研究方向之一。眾所周知,寬頻帶數字地震記錄中蘊含著豐富的信息,探索其中是否含有與孕震過程相關聯的震源或介質狀態變化的信息,并設法識別和提取該信息,是一個得到廣泛關注并被持續研究的領域(陳章立等,2007;鄭斯華等,1992;趙翠萍等,2004;高原等,2004;劉杰等,2004;馮德益等,1983、1994;郭履燦等,1998;楊立明等,2006;楊立明,2009;王月琪,2015)①楊立明,2014,“十二·五”國家科技支撐計劃專題研究報告《數字地震技術在強震中短期預測中的應用》。

1 強震臨震微波動現象及震例研究

1.1 研究思路和方法

正常的寬頻帶數字地脈動記錄是相對平穩、隨機起伏的,具有隨機序列的特征;而迭加了已知或未知來源信息的脈動記錄是不平穩的,存在明顯的波動變化。圖1為2014年10月3日1時41分40秒甘肅白銀地震臺記錄到的持續120s的記錄,其中明顯存在迭加于正常脈動基礎上的某種“干擾事件”。一般來講,該類“干擾事件”,既可能來源于地震、爆破、塌陷、臺風、雷雨等典型地球物理事件及環境變化,也可能來源于某些未知或目前尚未掌握的過程,其中可能就包含著來源于臨震震源預活動、微破裂、微震動及與地震孕育進入臨震階段相關聯的活動構造微活動、微破裂、裂隙擴展等過程。

圖1 2014年10月3日白銀臺迭加“干擾事件”的地脈動記錄

對于地震、塌陷、爆破等事件,可根據其時間域、頻率域特征進行識別,而來源于地震臨震階段震源區的預活動、微震動、微破裂及可能與地震孕育進入臨震階段有關的活動構造微活動、微破裂、裂隙擴展等事件,則正是臨震預測追尋的目標。對于這樣的目標事件,由于目前尚不掌握其變化特征,對其識別的方法只能通過震例研究。即通過對典型震例的反復比對分析,初步識別出臨震階段存在的可能疑似“事件”,并通過大量的震例和實際資料來研究該疑似“事件”在不同強震前的重現性,從而驗證該“事件”是否與強震臨震階段間存在關聯。若存在關聯,則可進一步應用于強震臨震判定。

基于以上思路,為了探索臨震階段可能存在的信息,首先要從連續地脈動波形記錄中提取各種“干擾事件”,然后進行時間域、頻率域的分析與研究。一般來講,應以正常脈動為基礎,以超出脈動平均值若干倍方差為標準,對連續脈動記錄資料進行全時程掃描。當某一時段波形記錄超出方差控制線時,以該超出部分中段為中心,在其前后各延伸截取一定時間長度的波形記錄作為該迭加事件的基礎資料,進而利用FFT變換等數字信號處理的方法進行頻譜分析,以達到識別迭加信息及其頻譜特征的目的。

FFT頻譜分析法是目前常用的信號處理方法,也是發展最成熟的數字信號處理理論和方法之一。該方法由Cooley等(1965)年提出,其主要思想是將一般的時間函數f(x)表示為具有不同頻率的諧波函數{ejωt,ω∈R}的線性疊加,從而將對原來時間域函數的研究轉化為對不同頻率成分諧波函數的研究。函數f(x)∈L2(R)的連續傅里葉變換定義為

地脈動記錄中不同類型“干擾事件”出現頻度的不同,體現了該類事件活動的不同活躍程度。為了定量表述該特征,本文引入事件活動度的概念,即按一定的時間間隔,將同一類型“干擾事件”出現的頻次累加,并將其作為該類型事件活動程度的定量指標,定義為

其中,i為時間,i=1、2、3、……,本研究中以天為單位;n(i,j)表示某一類事件在第i天、第j次出現,j為該類事件出現的順序;k為出現的總次數。

1.2 基礎資料

以汶川地震、玉樹地震等事件為研究對象,以四川、青海、甘肅等區域數字地震臺網地脈動連續記錄為基礎資料。這些區域的地震臺網經過了“十五”數字化改造,全部實現了數字化觀測和網絡傳輸,一般使用BBVS-60、CMG-3ESPC、CTS-1等寬頻帶地震儀或甚寬頻帶地震儀進行觀測,儀器采樣率為100次/秒,最大分辨頻率為50Hz;臺基基礎較好,觀測環境穩定,觀測數據質量較高。

1.3 臨震微波動現象及震例研究

1.3.1 2008年5月12日汶川8.0級地震臨震微波動現象

汶川地震震中周圍150km半徑范圍內有數字化地震臺站12個(圖2),250km半徑范圍內有23個,可以有效監控震前震源或近源區可能存在的臨震異常現象。不同臺站的震中距如表1所示。

按照前述研究思路,逐臺提取出汶川地震前四川臺網的事件波形,并利用FFT方法進行頻譜分析。在0~50Hz頻率范圍內,通過大量事件波形及其不同頻段頻譜特征的反復對比研究,初步識別出汶川地震前臨震階段可能存在的波動事件及其FFT譜(圖3)。其中,圖3(a)、3(b)分別為都江堰臺NS道2008年5月10日11時55分4秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖3(a)、3(b)可見,波形記錄在11時55分30秒~56分0秒期間,在相對平穩的脈動記錄的基礎上,迭加有顯著的事件波形,持續時間約30s,事件幅值超出脈動均值5倍方差;頻率為9~16Hz時,頻譜的幅值變化突出,與其他頻段差異顯著。圖3(c)、3(d)分別為都江堰臺NS道2008年5月10日21時14分26秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖3(c)、3(d)可見,波形記錄在21時14分50秒~15分20秒期間,在相對平穩的脈動記錄的基礎上,迭加有顯著的事件波形,持續時間約30s,事件幅值超出脈動均值5倍方差,其頻譜顯示,頻率為11~16Hz時的幅值具有與圖3(b)類似的特征。

進一步研究顯示,都江堰臺記錄中類似的事件及其頻譜在2008年5月1~12日期間較為常見,而在2008年1~4月,長達4個月的時間內則很少出現。其共性特征表現為持續時長約30s,相對于脈動背景變化明顯,相應的頻譜大致集中在頻率11~16Hz處,頻譜形態較為整齊。

圖2 汶川地震震中附近150km半徑范圍內的數字地震臺站分布

表1 汶川地震震中不同半徑范圍內臺站及其震中距統計

為進一步研究該類事件與汶川地震臨震階段間是否存在關聯性,按前述分析方法,對表1中距汶川地震震中150km范圍內(亦含江油臺(153)、峨嵋臺(153))的所有共計14個臺站、2008年1~5月間的連續波形進行分析處理,并以天為單位,逐日逐臺計算事件活動度N值(圖4(a))。由圖4(a)可見,2008年1月1日~4月29日期間,長達4個月的時間內所有臺站的N值均在很小的范圍內平穩波動,而從2008年4月29日開始,都江堰臺N值出現了連續的高值變化,且一直持續到5月12日汶川地震發生。在此期間,汶川臺等其余13個臺站的N值保持平穩波動,沒有出現類似的變化。同樣的方法,作出表1中同一時段250km半徑范圍內(圖4(a)中已選擇的臺站除外)其余臺站及部分以遠臺站(含會理臺(491)、普格天(408)、甘孜臺(329)等)共13個臺站的N值時間變化比對結果(圖4(b)),由圖4(b)可見,其具有與圖4(a)類似的變化過程。

圖3 都江堰臺臨震波動現象

圖4(a) 汶川地震前距震中150km范圍內臺站N值隨時間的變化

圖4(b) 汶川地震前距震中250km范圍內及部分以遠臺站N值隨時間的變化

綜合圖4(a)、4(b)可見,汶川地震前都江堰臺4月29日~5月12日期間記錄到的波動具有特殊性。在汶川地震震中附近250km范圍內的臺站及部分震中距大于400km的臺站連續5個月的地脈動記錄中,只有該臺在震前14天起觀測到這種波動現象。

1.3.2 2010年4月14日玉樹7.1級地震臨震微波動現象

玉樹地震震中周圍150km范圍內有數字化地震臺站3個,250km范圍內有數字化地震臺站4個,臺站分布較為稀疏。不同臺站的震中距如表2所示。

表2 玉樹地震震中不同半徑范圍內臺站及其震中距統計

按照與汶川地震相同的分析思路,通過大量事件波形及其不同頻段頻譜特征的反復對比分析發現,玉樹地震前存在類似于汶川地震臨震階段的微波動現象。圖5(a)、5(b)為玉樹臺EW道2010年4月4日11時11分18秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖5(a)、5(b)可見,11時11分48秒~12分8秒期間,在相對平穩的脈動記錄的基礎上,迭加有顯著的事件波形,持續時間約30s,事件幅值超出脈動均值5倍方差;頻率為9~16Hz時,幅值變化突出,與其他頻段差異顯著。圖5(c)、5(d)為玉樹臺EW道2010年4月3日6時4分29秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖5(c)、5(d)可見,6時4分55秒~5分35秒期間,在相對平穩的脈動記錄的基礎上,迭加有顯著的事件波形,持續時間約40s,事件幅值超出脈動均值5倍方差;頻率為11~16Hz時的幅值具有與圖5(b)類似的特征。

進一步研究顯示,玉樹臺記錄中的事件及其頻譜在2010年4月1~14日期間較為常見,而在3月底以前則很少出現。其共性特征表現為該類事件的持續時長30~40s,相對于脈動背景差異明顯,相應的頻譜大致集中在頻率11~16Hz處,頻譜形態較為整齊。

為了進一步研究該類事件與玉樹地震臨震階段間是否存在關聯性,按前述分析方法,對表2中距玉樹地震震中150km范圍內的所有臺站震前6個月,即2009年10月1日~2010年4月14日期間的連續波形進行分析處理,并以天為單位,逐日逐臺計算出事件活動度N值(圖6(a))。由圖6(a)可見,2009年10月1日~2010年3月底期間,長達5個月的時間內所有臺站的N值均在很小的范圍內平穩波動,而從2010年4月1日開始,玉樹臺N值出現了連續的高值狀態,且一直持續到4月14日玉樹地震發生。在此期間,雜多臺(130)、曲瑪萊臺(140)等的N值保持平穩波動,沒有出現類似的變化。同樣的思路和方法,作出表2中同一時段250km半徑范圍內臺站(圖6(a)中已選擇的臺站除外)及部分以遠臺站(含西寧臺(620)、祁連臺(640)、興海臺(390)、花土溝臺(750)、大柴旦臺(540)等)的N值時間變化比對結果(圖6(b)),由圖6(b)可見,其具有與圖6(a)類似的變化過程。

圖5 玉樹臺臨震波動現象

圖6(a) 玉樹地震前距震中150km范圍內臺站N值隨時間的變化

圖6(b) 玉樹地震前距震中250km范圍內及部分以遠臺站N值隨時間的變化

綜合圖6(a)、6(b)可見,玉樹地震前玉樹臺4月1~14日期間記錄到的波動具有特殊性。在玉樹地震震中附近250km范圍內的臺站及部分以遠臺站,連續6個月的地脈動記錄中,只有玉樹臺在震前約14天起觀測到這種波動現象。

因此,玉樹地震前玉樹臺臨震記錄到的臨震微波動現象,與汶川地震前都江堰臺記錄到的現象類似,均出現在強震前臨震階段,且表現出震中距小于50km的臺站可以記錄到,而震中距大于50km的臺站則均未記錄到該現象。

1.3.3 2011年11月1日青川5.4級地震臨震微波動現象

2011年11月1日青川5.4級地震震中附近臺站較為密集,150km范圍內的臺站有7個,其中,青川臺震中距約7km。不同臺站的震中距如表3所示。

表3 青川地震震中不同半徑范圍內臺站及其震中距統計

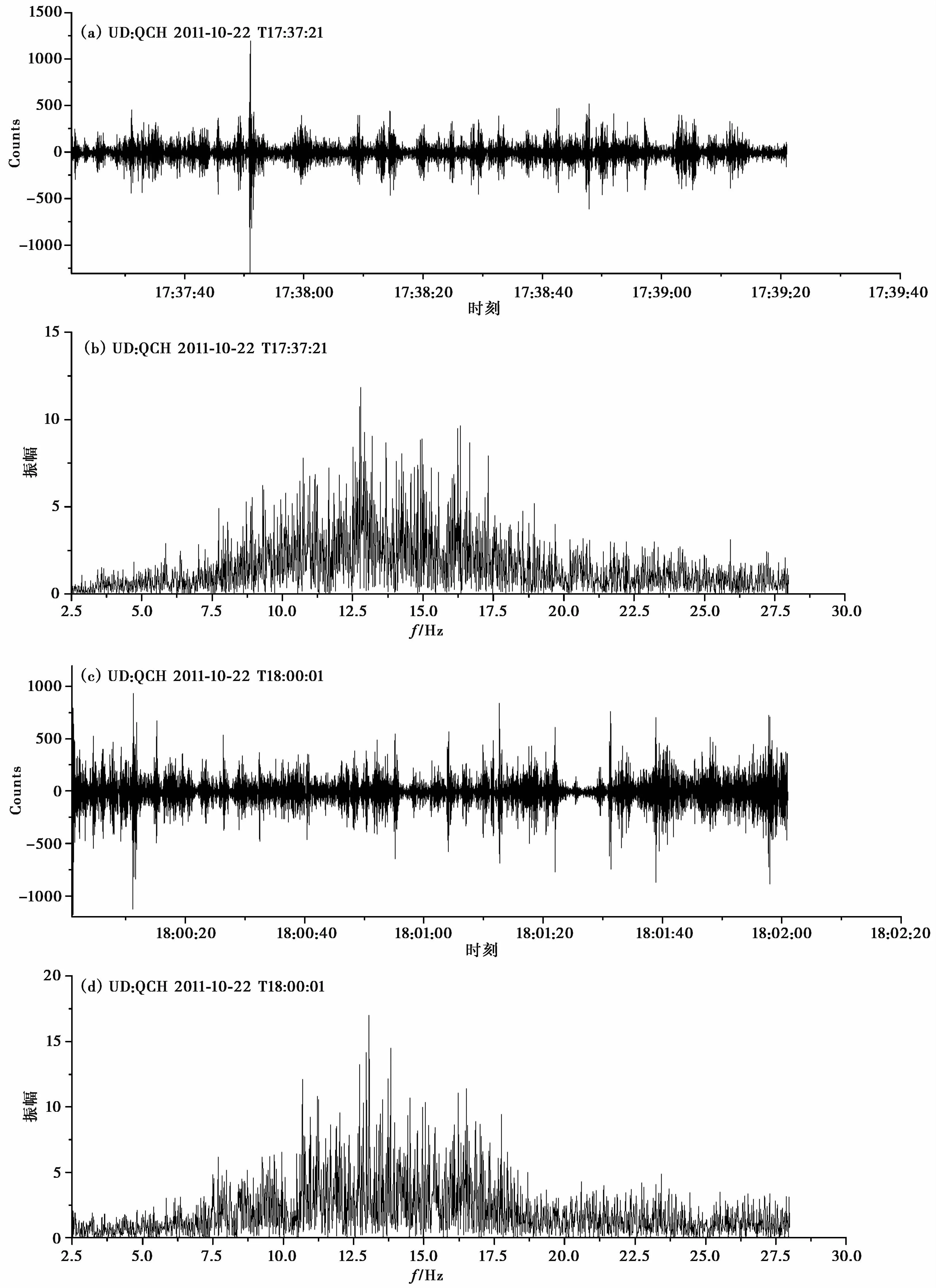

按照類似的思路,逐臺提取青川地震前距震中150km范圍內臺站的事件波形,利用FFT方法進行頻譜分析。通過大量事件波形及其不同頻段頻譜特征的反復對比,得出震前存在類似于汶川地震、玉樹地震前的臨震波動事件。其中,圖7(a)、7(b)為青川臺UD道2011年10月22日17時37分21秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖7(a)、7(b)可見,波形記錄中包含大量持續時間較短的波動事件;頻率為11~16Hz時其頻譜的幅值變化突出,與其他頻段差異顯著。圖7(c)、7(d)為青川臺UD道2011年10月22日18時0分1秒為起點,120s窗長的一段波形記錄及其頻譜。由圖7(c)、7(d)可見,在相對平穩的脈動記錄的基礎上,迭加有大量持續時間較短的事件波形,其事件幅值超出脈動均值5倍方差;頻率為11~16Hz時其頻譜的幅值具有與圖7(b)類似的特征。

同樣的分析方法,進一步研究顯示,青川臺記錄中類似事件的頻譜在2011年10月18~22日期間較為常見,而在此前則很少出現。頻譜變化特征類似于汶川地震、玉樹地震前的特征,大致集中在11~16Hz處,頻譜形態較為整齊;而其余臺站的N值在長達6個月的時間內則保持平穩,沒有出現類似的變化,具體變化過程如圖8(a)、8(b)所示。

因此,青川臺臨震前記錄到的波動現象,與汶川地震前都江堰臺、玉樹地震前玉樹臺記錄到的現象在頻率域是類似的,均出現在強震前臨震階段,且震中距不大于50km,具有重現性。

2 臨震微波動現象主要特征及可能機理討論

2.1 臨震微波動現象主要特征

根據上述汶川地震、玉樹地震、青川地震等地震前地脈動資料的長時程、大范圍的掃描計算和分析可以看出,3次震例均存在類似的臨震微波動現象,似乎具有重現性。其主要特征如下。

圖7 青川臺臨震波動現象

圖8(a) 青川地震前距震中150km范圍內臺站N值隨時間的變化

圖8(b) 青川地震前距震中250km范圍內及部分以遠臺站N值隨時間的變化

(1)頻譜特征:頻率范圍較寬,優勢頻率集中在11~16Hz左右,頻譜形態較為整齊。

(2)時間特征:可能出現在震前12~14天,且似乎具有持續時間長則震級大、持續時間短則震級小的特征。具體表現為,汶川地震震前14天出現,持續活動14天,直至主震發生;玉樹地震震前12天出現,持續活動8天,主震前4天恢復正常;青川地震震前13天出現,持續活動5天,主震前8天恢復正常。

(3)空間特征:距震中50km范圍內的臺站有可能記錄到臨震微波動現象,而震中距大于50km的臺站一般記錄不到臨震微波動。具體表現為都江堰臺(震中距19km)、玉樹臺(震中距46km)、青川臺(震中距7km)記錄到了臨震微波動,而其余震中距大于50km的臺站均未記錄到臨震微波動。

(4)活動度N值的方向性特征:臨震微波動現象可能具有方向性,活動度N值變化顯著的方向可能與強震的發震斷層、余震分布及震源位置等有關。具體表現為,汶川地震臨震微波動活動度N值的NS道變化顯著,EW、UD道活動度相對平穩,這與汶川地震發震斷層及余震空間分布NE向,以SN方向占優較為一致。玉樹地震臨震微波動N值的EW向變化顯著,NS、UD道活動度相對平穩,這與玉樹地震發震斷層及余震的空間分布近EW向,以EW方向占優較為一致。青川地震臨震微波動活動度N值的UD道變化相對顯著,NS、EW道活動度保持平穩波動,這與青川臺震中距僅7km,青川地震為近乎直下型地震,UD道占優較為一致。

(5)地震活動度N值數量變化特征:汶川地震最大活動度N值達到18,玉樹地震最大活動度達到8,青川地震為5;呈現震級大活動度大、震級小活動度小的特征。

2.2 臨震微波動現象機理初步討論

有關臨震階段可能存在的斷層蠕動加速(力武常次,1978;郭增建等,1973;陳運泰等,1979)、臨震前預滑(郭增建等,1998;馮德益等,1984;張國民等,1990;孫吉立等,1996)等與強震震源活動有關的研究已見許多報道。已有的研究結果啟示我們,如果真的存在諸如臨震斷層蠕動、震前預滑等微活動、微破裂,且這些震源區的預活動能為寬頻帶數字地震觀測儀器所記錄,那么,識別這些臨震預活動,并進一步應用于地震預測,就成為十分有價值的工作。

如前所述,寬頻帶數字地震記錄中蘊含著豐富的信息,其中迭加于正常脈動基礎上的“干擾事件”,既可能來源于地震、爆破、塌陷、臺風、雷雨等典型地球物理事件及環境變化,也可能來源于某些未知或目前尚未掌握的過程,其中可能就包含著來源于臨震震源預活動、微破裂、微震動或與地震孕育進入臨震階段相關聯的活動構造微活動、微破裂、裂隙擴展等過程。為此,楊立明(2009)①、王月琪等(2015)曾對有關爆破、塌陷、臺風、雷雨等典型地球物理事件及環境變化的頻譜進行了研究,初步認為臨震微波動的頻譜特征不同于上述事件。

那么,臨震微波動是否可能來源于臨震階段震源區的預活動、微破裂或與地震孕育進入臨震階段活動構造微活動、微破裂有關,尚難確定。不過,汶川地震、玉樹地震、青川地震等3次震例表現出的臨震微波動現象的重現性、方向性、臨震性、近源性、微弱性等特征,使得作者傾向于認為該類臨震微波動可能與臨震階段震源區的預活動、微震動、微破裂及臨震階段相關活動構造微活動、微破裂、裂隙擴展等事件有關。當然,該認識需要更多震例研究來驗證。

致謝:馬瑾院士,陸遠忠、張曉東、江在森、徐平、聶永安、吳云、車時、馬宏生、周龍泉等給予了有力的指導、啟發和鼓勵;中國地震局地球物理研究所國家測震臺網數據備份中心提供了具體的波形數據,鄭秀芬研究員給予了大量的幫助,一并表示感謝。