東北黑土區土壤侵蝕對土壤酶活性的影響

張 瑞,徐宗學,王志強

(1.北京師范大學 水科學研究院,北京 100875;2.城市水循環與海綿城市技術北京市重點實驗室,北京 100875;3.北京師范大學 地理學與遙感科學學院,北京 100875)

土壤酶是土壤中產生專一生物化學反應的生物催化劑,一般吸附在土壤膠體表面或呈復合體存在,部分存在于土壤溶液中。土壤酶參與土壤中的各種生物化學過程,如腐殖質的分解與合成、動植物殘體和微生物殘體的分解,及合成有機化合物的水解與轉化等,是土壤生物過程的主要動力,也是土壤能量流通和養分循環的重要組成部分[1-2]。土壤酶活性大致反映了在某一種土壤生態狀況下生物化學過程的相對強度,測定相應的酶活性,能夠間接了解某種物質在土壤中的轉化情況。土壤酶是土壤質量和健康評價指標體系中非常重要的指標之一,是土壤性狀的重要組成部分[3],與其他土壤物理化學性質相比,它對環境變化更為敏感。研究表明,土壤侵蝕、施肥、作物類型、耕作方式和田間管理等都能影響到土壤酶活性[4-6],而土壤侵蝕是影響土壤酶活性最主要的因素之一。土壤侵蝕會使土壤酶活性急劇下降[7],繼而導致土壤生產力的嚴重退化[8],所以研究土壤侵蝕對土壤酶活性的影響方式和幅度對于人工干預侵蝕土壤,恢復和提高侵蝕土壤生產力具有重要意義。

東北黑土區是我國重要的玉米、粳稻等作物生產基地,也是我國土壤侵蝕較嚴重的地區[9]。截至目前,關于東北黑土區土壤酶活性的研究主要集中在施肥、作物模式和田間管理對土壤酶活性的影響方面[10-13],有關土壤侵蝕對土壤酶活性的影響研究較少。陳文婷等[13]對黑龍江省5種不同有機質含量的黑土農田進行了研究并得出結論,在相同的氣候背景、土壤環境和管理條件下,施肥可以不同程度地提高黑土的養分含量及土壤酶活性。然而,要完全解釋土壤微生物生態功能的差異性,還需要結合土壤管理措施、植被生長情況、土壤結構特點等進一步分析研究[14]。米亮等[15]在黑龍江省海倫市的研究顯示,黑土削去10、30 cm表土時微生物量碳含量分別降低約19%、42%。在現實生活中土壤侵蝕是一個漸進的過程,而人們常使用的削土法使深層土壤一次性暴露,得到的土壤微生物等性質可能與自然侵蝕過程中下層土壤逐漸出露的情況不同,因此采用削土法模擬土壤侵蝕對土壤性質的影響存在一定誤差。為了解決一次性削土法模擬土壤侵蝕對土壤造成劇烈擾動的問題,本研究在前期工作中,于2005年通過模擬耕作與土壤侵蝕對土壤剖面共同作用的影響過程,建立了土壤侵蝕與生產力試驗小區[16],之后持續進行試驗,并于2011年大豆收割后采集土樣,初步研究了不同侵蝕程度下土壤微生物及酶活性的變化情況[17]。考慮到不同作物可能反映的土壤酶的特征值不同,不能完全代表所有作物種植情況下的土壤酶活性及其變化情況,因此在前期種植大豆進行土壤酶活性試驗的基礎上,本研究選取種植小麥情況下的土壤樣品進行理化性質、土壤酶活性的測定,以期能夠為東北黑土區作物種植提供參考,也希望能夠從土壤酶活性的角度為不同侵蝕程度土壤的生產力恢復措施制定提供基礎數據。

1 研究區概況

研究區地處松嫩平原北部丘陵漫崗地帶,位于黑龍江省嫩江縣九三局鶴山農場北京師范大學水土保持科學試驗基地(48°55′59″N、125°17′35″E),地面坡度大多在5°以內。氣候類型屬于寒溫帶大陸性季風氣候,冬夏氣溫相差懸殊,年均氣溫為-1.5~0.4 ℃,年無霜期為115~120 d,年均降水量在470 mm左右,且降水量主要集中在6—9月。在黑土開墾之前,自然植被為溫帶半濕潤草原化草甸植被,主要土壤類型為典型黑土,土層厚度一般為30~100 cm,主要作物為大豆、玉米和小麥。

2 研究方法

2.1 試驗小區布設與作物種植

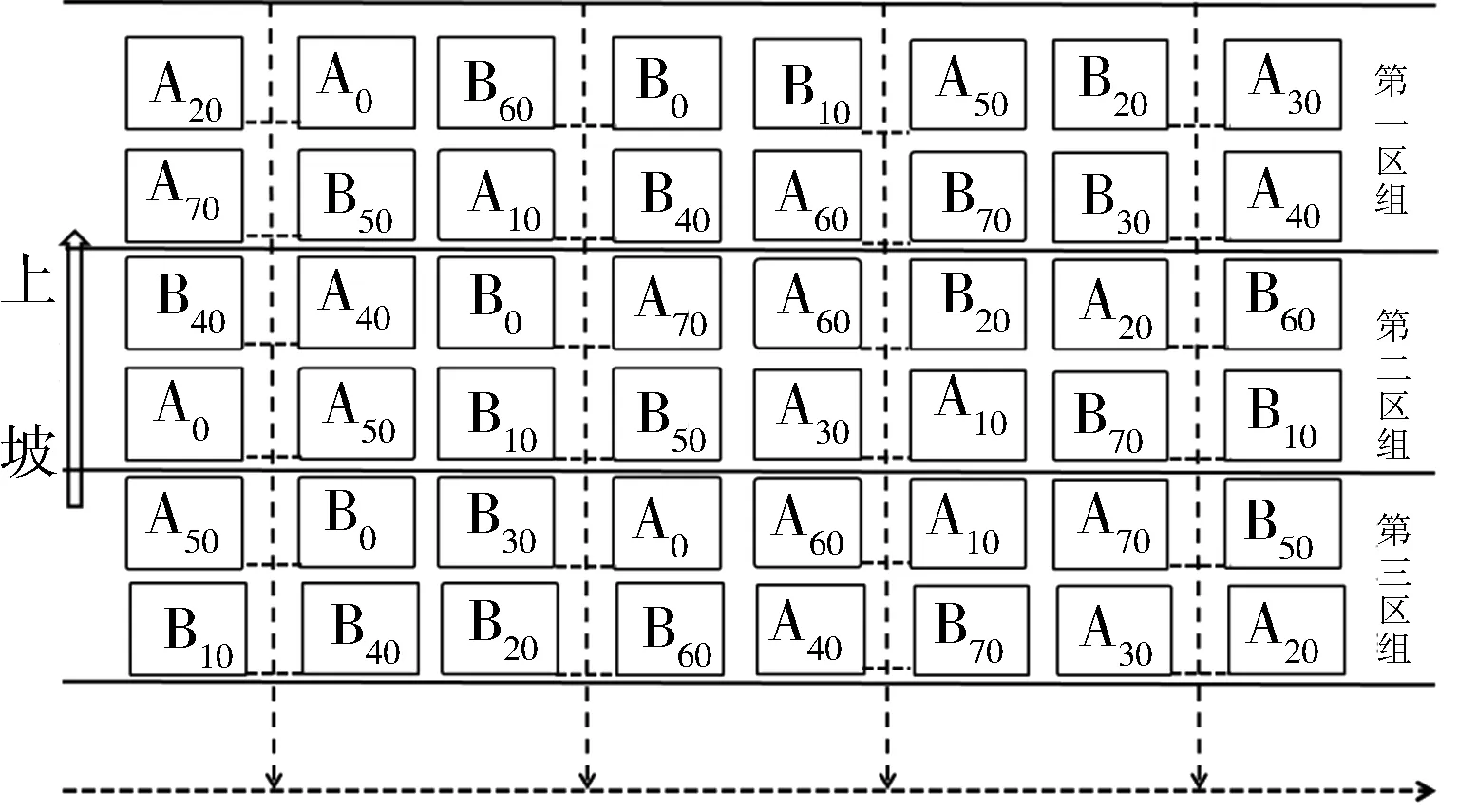

本研究是在2005年建立的不同侵蝕程度的田間試驗小區的基礎上進行的。該小區試驗設侵蝕程度(侵蝕深度)和施肥兩個因素,其中侵蝕程度分別為0、10、20、30、40、50、60、70 cm共8個水平,施肥設當地推薦的田間施肥和未施肥兩個水平,這兩個因素組合成16個處理,每個處理設置3個重復。按照完全隨機區組的設計方法,將試驗小區劃分為3個區組,每個區組設置2行試驗小區,每行8個小區,共48個試驗小區,每個小區的面積為16 m2(4 m×4 m),小區之間間隔2 m,小區邊緣留有水道以防積水,四周插有高20 cm的鐵皮,以免小區內的土壤與四周土壤混合(圖1)。試驗小區的詳細設計和建設過程參見文獻[16,18]。

圖1 小區布設示意

注:圖中3 個區組為不同侵蝕程度試驗小區,小區編號中A表示施肥小區,B表示未施肥小區,右下角數字代表侵蝕程度,虛線表示埋于地下的排水管道[16-18]。

試驗小區作物種植采取大豆與小麥輪作的方式(大豆—大豆—大豆—小麥—大豆),大豆、小麥的播種、收獲及施肥等均與當地大田生產進程保持同步,每年的5月中旬播種,大豆于9月末收獲,小麥于8月末收獲,播種與收獲均由人工操作。小麥的種植密度為600萬穗/hm2,大豆的種植密度為45 萬粒/hm2。施肥小區的施肥量折合成N2、P2O5、K2O的施用量分別為46、60、14 kg/hm2,均在播種時攪拌均勻一次性施入,所有的小區均不進行灌溉。

2.2 土壤樣品采集與測定

于2015年8月采集0~20 cm的表層土壤樣品,當月進行室內試驗分析。2015年種植作物為小麥。采樣時用土鉆取試驗小區內均勻分布的9個采樣點的土樣,然后將采集的9個土壤樣品進行充分混合,攤在塑料布上,并用鑷子剔除植物殘體、石塊。先取約200 g裝入滅菌袋內,置于4 ℃便攜式冰箱中冷藏,用于測定土壤酶活性,再取一部分風干、磨碎并過篩,用于土壤理化性質的測定。

土壤酶活性的測定內容包括過氧化氫酶、脲酶、β-葡萄糖苷酶、纖維素酶活性。過氧化氫酶活性測定采用高錳酸鉀滴定法[19],脲酶活性測定采用苯酚鈉—次氯酸鈉比色法[20],β-葡萄糖苷酶活性采用對硝基苯酚比色法[21],纖維素酶活性測定采用3,5-二硝基水楊酸比色法[22]。土壤有機質、全氮、全磷、全鉀、速效磷、速效鉀、堿解氮含量均按照相關標準方法測定[23],即:土壤有機質測定采用重鉻酸鉀容量—外加熱法;全氮采用半微量凱氏定氮法;全磷采用H2SO4-HClO4消煮—鉬銻抗比色法;全鉀采用NaOH熔融—火焰光度法;速效磷采用NaHCO3浸提—鉬銻抗比色法;速效鉀采用NH4OAc 浸提—火焰光度法;堿解氮采用堿解擴散—硼酸滴定法。為盡可能消除誤差,試驗進行3次重復,以保證試驗精度。

2.3 數據分析方法

采用SPSS 17.0、Excel 2010進行數據分析、繪圖及相關性分析,進而確定相應變量之間的關系。

3 結果分析

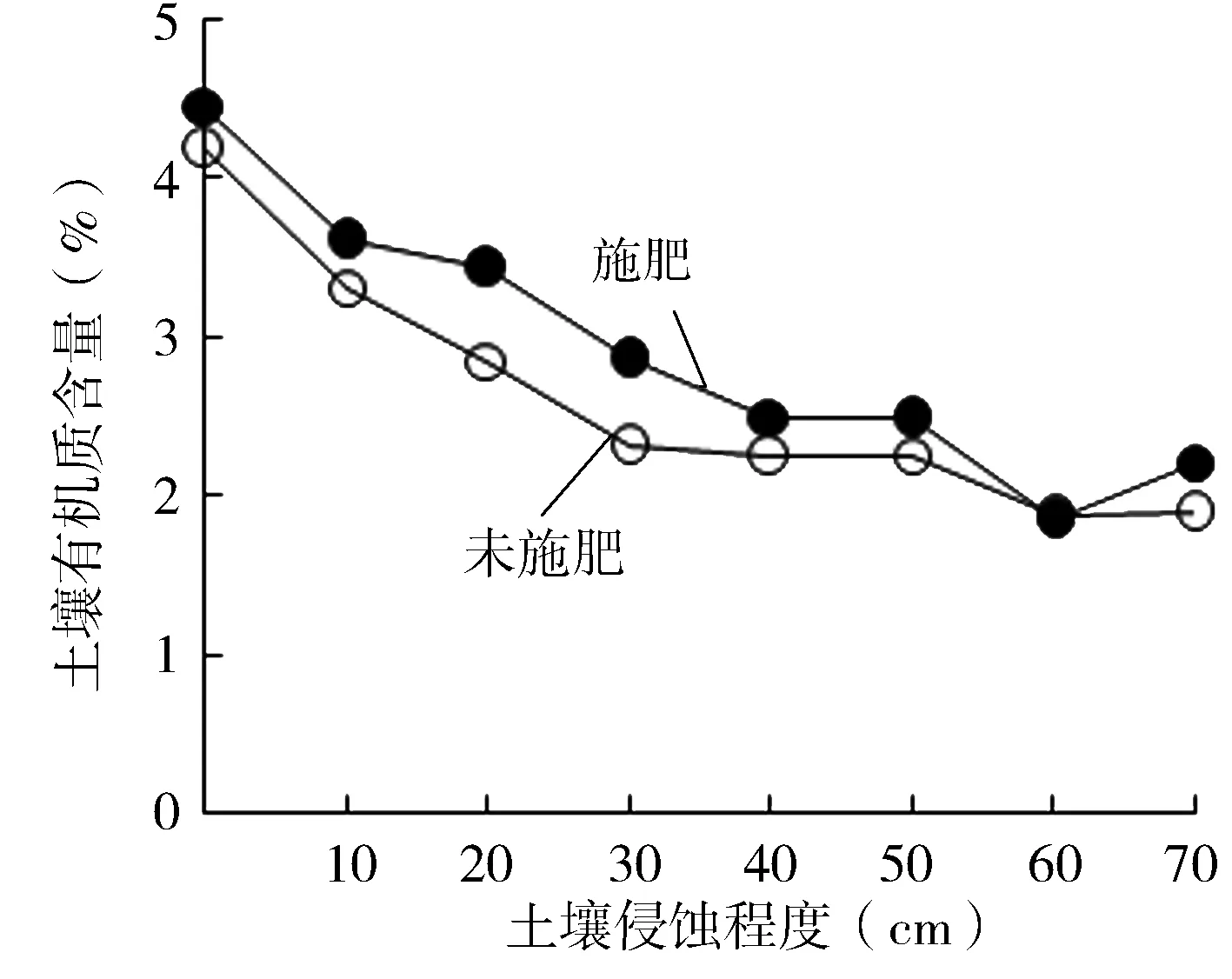

3.1 土壤有機質含量

土壤測定結果顯示,土壤有機質含量隨著侵蝕程度的增加顯著降低,并呈指數降低趨勢(圖2)。這表明土壤侵蝕前期,即在侵蝕程度達30 cm之前,土壤有機質含量降幅較大;當侵蝕程度大于30 cm 后降幅減緩,并逐漸趨于穩定。施肥與未施肥小區的降低趨勢基本一致,均隨侵蝕程度的增加而降低,只是施肥土壤中的有機質含量略高于未施肥土壤。相比未侵蝕(侵蝕程度為0),侵蝕程度達70 cm時,施肥土壤中有機質含量下降了50.47%,未施肥土壤中有機質含量下降了54.97%。

圖2 土壤有機質含量隨侵蝕程度的變化趨勢

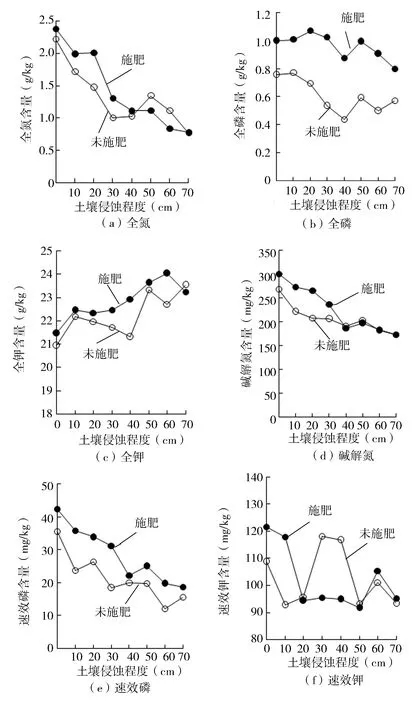

3.2 土壤氮、磷、鉀含量

圖3為施肥和未施肥土壤中氮、磷、鉀含量隨土壤侵蝕程度的變化趨勢。由圖3知,施肥和未施肥土壤中全氮、全磷、速效磷、速效鉀、堿解氮含量均隨土壤侵蝕程度的增加而減少。相比未侵蝕,侵蝕程度為70 cm時,施肥土壤中全氮、全磷、速效磷、速效鉀、堿解氮含量分別下降了67.1%、20.2%、55.8%、42.2%、42.36%,未施肥土壤中全氮、全磷、速效磷、速效鉀、堿解氮含量分別下降了65.4%、24.5%、56.1%、35.4%、35.41%。在侵蝕程度為0~10、30~40 cm時,同一侵蝕程度下的施肥和未施肥土壤速效鉀含量差值均大于12 mg/kg,侵蝕程度為50~70 cm時差值小于5 mg/kg。當侵蝕程度為0~30、60~70 cm時,土壤堿解氮含量明顯下降,且施肥土壤中堿解氮含量高于未施肥土壤的堿解氮含量;當侵蝕程度為40~50 cm時,未施肥土壤中堿解氮含量高于施肥土壤中堿解氮含量。土壤全鉀含量隨著侵蝕程度的增加而增加,當侵蝕程度從未侵蝕增加到70 cm時,施肥與未施肥土壤中全鉀平均含量相差約0.56 g/kg。

圖3 土壤氮、磷、鉀含量隨土壤侵蝕程度的變化趨勢

3.3 土壤酶活性隨侵蝕程度的變化

酶促反應對溫度、pH值及底物狀況等外部環境有著較為苛刻的要求,土壤侵蝕造成了土壤環境狀態的改變,當然也會對土壤酶活性造成影響。植物的根系及枯枝落葉的細胞裂解也能夠釋放出一定量的土壤酶,土壤侵蝕在影響植物生長的同時也間接導致了土壤酶活性的變化。

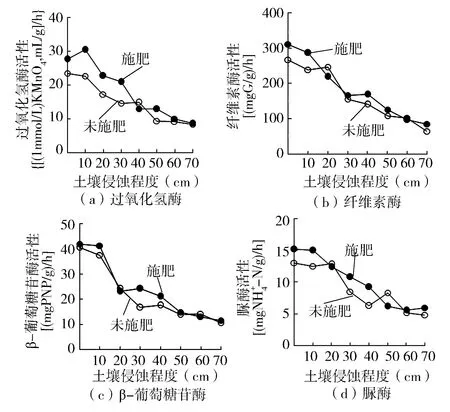

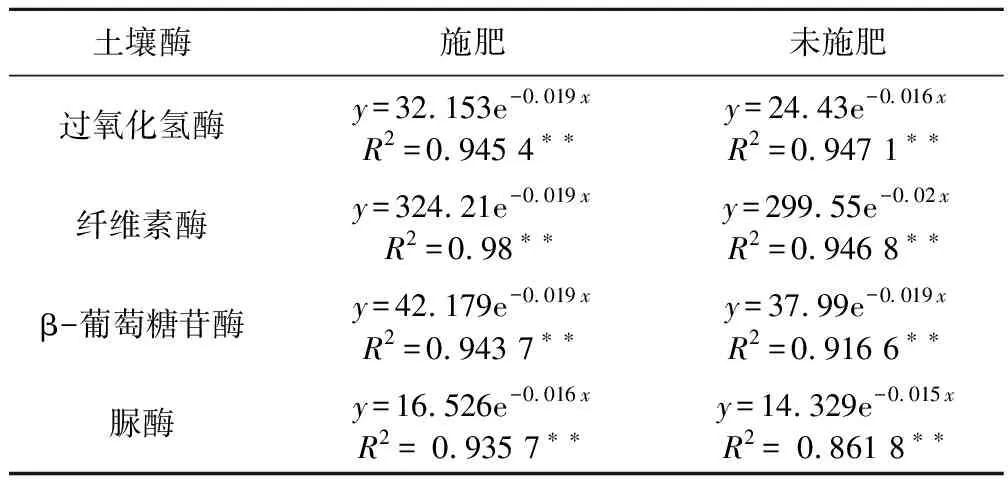

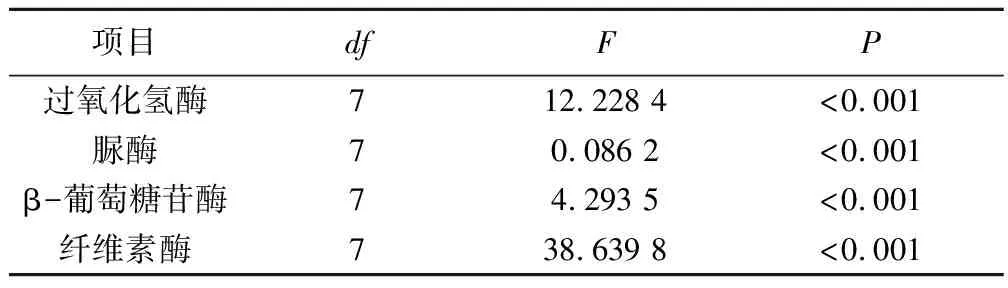

土壤酶活性隨侵蝕程度的增加呈指數降低趨勢(圖4,表1)。土壤侵蝕對土壤酶活性的影響達到極顯著水平(表2)。研究顯示,與未侵蝕相比,當侵蝕程度達到70 cm時,過氧化氫酶、纖維素酶、β-葡萄糖苷酶、脲酶活性在施肥土壤中分別下降了69%、72%、72%、61%,在未施肥土壤中分別下降了64%、76%、74%、63%。除個別波動外,施肥土壤和未施肥土壤的降低趨勢基本一致,都呈指數降低趨勢。過氧化氫酶廣泛存在于生物體中,其活性能夠表征土壤的氧化還原反應和微生物的活動強度,而過氧化氫酶活性隨侵蝕程度增加而降低,表明侵蝕嚴重影響了土壤生物化學過程;纖維素酶主要參與纖維素、木質素等大分子的降解,能夠推動土壤腐殖質的合成,與土壤碳素循環密切相關,隨侵蝕程度增加其活性降低,表明土壤侵蝕嚴重影響了土壤纖維素的降解和腐殖質的合成;β-葡萄糖苷酶主要參與纖維二糖等糖苷類有機物的降解,與土壤碳素循環密切相關,隨侵蝕程度增加其活性降低,表明侵蝕嚴重影響了土壤肥力和有機質的形成;脲酶主要參與尿素、氨基酸等的分解,與土壤氮素循環密切相關,其活性隨侵蝕程度增加而降低,表明土壤侵蝕影響了土壤氮素循環。

圖4 隨侵蝕程度增加過氧化氫酶、脲酶、β-葡萄糖苷酶、纖維素酶活性的變化趨勢

土壤酶施肥未施肥過氧化氫酶y=32.153e-0.019xR2=0.945 4??y=24.43e-0.016xR2=0.947 1??纖維素酶y=324.21e-0.019xR2=0.98??y=299.55e-0.02xR2=0.946 8??β-葡萄糖苷酶y=42.179e-0.019xR2=0.943 7??y=37.99e-0.019xR2=0.916 6??脲酶y=16.526e-0.016xR2= 0.935 7??y=14.329e-0.015xR2= 0.861 8??

注:標“**”號表示在0.01 水平(雙側)上極顯著相關,下同。

表2 土壤侵蝕對土壤酶活性的影響

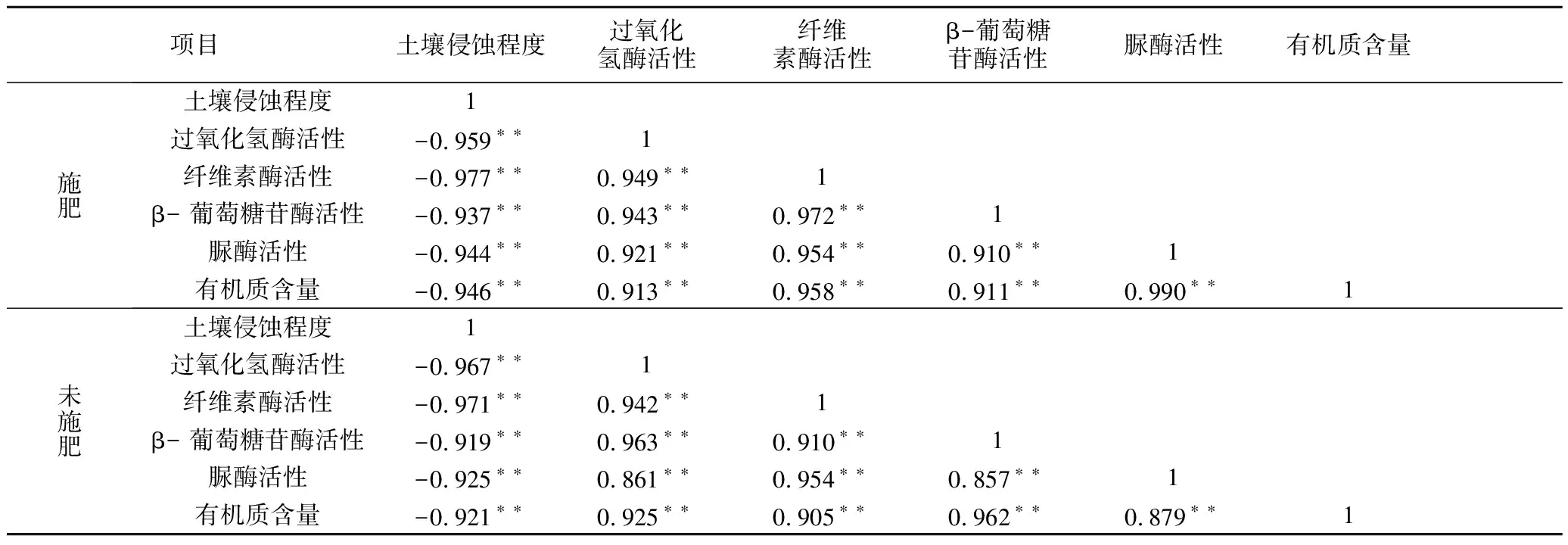

3.4 土壤有機質含量、酶活性與土壤侵蝕程度的相關性分析

表3為土壤侵蝕程度與土壤酶活性的相關系數矩陣。由表3知,在施肥和未施肥土壤小區,有機質含量和過氧化氫酶、脲酶、β-葡萄糖苷酶、纖維素酶活性與土壤侵蝕程度均成負相關,其余各因素之間成正相關。在施肥小區,有機質含量和過氧化氫酶、纖維素酶、β-葡萄糖苷酶和脲酶活性的決定系數分別為0.89、0.92、0.95、0.88、0.89;在未施肥小區,有機質含量和過氧化氫酶、纖維素酶、β-葡萄糖苷酶和脲酶活性的決定系數分別為0.85、0.93、0.94、0.84、0.86。施肥和未施肥土壤中,纖維素酶活性的決定系數均為最高。

表3 土壤侵蝕程度與土壤酶活性的相關系數矩陣

3.5 施肥對土壤酶活性的影響

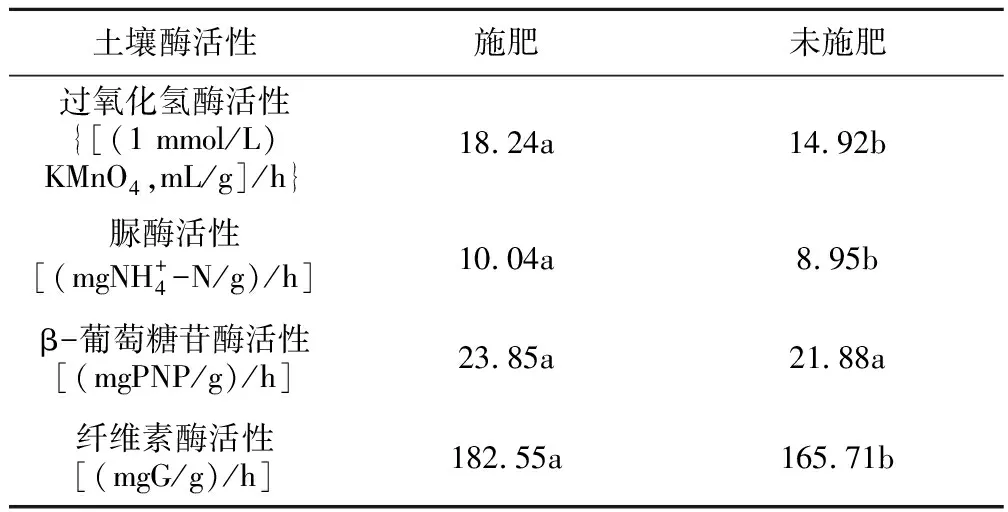

利用配對 T 檢驗比較了施肥小區和未施肥小區土壤過氧化氫酶、脲酶、?-葡萄糖苷酶、纖維素酶活性的差異,結果見表4。施肥對不同土壤酶的作用存在一定差異,整體上施肥對土壤酶活性有提高作用,但是提高幅度較小,可見低量施肥對提高土壤酶活性的作用有限。

表4 施肥對土壤酶活性的影響

注:表中同一行數字后字母相同代表無顯著性差異,字母不同代表有顯著性差異(P<0.05)。

4 討 論

土壤酶在土壤生態系統中具有重要作用,土壤酶活性的下降將不可避免地影響土壤養分循環和有機質礦化。與其他許多研究結果一樣,土壤侵蝕會導致黑土養分流失、酶活性降低[24]。施肥是一種很重要并很受歡迎的措施,能夠直接增加土壤肥力和提高作物產量,同時作物的凋落物又間接改善了土壤肥力[25]。本研究結果顯示,施肥和未施肥土壤的土壤酶活性與侵蝕程度均成負相關,但與其他研究成果不同的是,施肥并不能使酶活性顯著增加[26]。長期大量施肥會對土壤微生物性質產生很大的影響,但是在我們的研究中由于施肥量相對較低且持續時間較短,加之還有許多其他因素可能影響到土壤酶活性,因此出現了這樣的研究結果,未來我們需要進一步探究土壤生物過程中施肥對其他環境因素的影響,如植被、土壤類型、氣候等。關于土壤全鉀含量隨著侵蝕程度的增加而增加,與侵蝕程度呈正相關,且施肥與未施肥小區土壤全鉀含量差異顯著的結果,其原因可能與試驗小區原始土壤母質全鉀含量背景值或鉀元素的下移有關,需要我們繼續觀察和分析。

5 結 論

本研究對東北黑土區8個侵蝕程度(0、10、20、30、40、50、60、70 cm)和兩種施肥處理(施肥和未施肥)試驗小區的土壤性質和酶活性進行了測定與分析,主要結論如下:

(1)施肥和未施肥小區土壤中全氮、全磷、速效磷、速效鉀、堿解氮含量均隨土壤侵蝕程度的增加而下降,而土壤全鉀含量隨著侵蝕程度的增加而增加,與侵蝕程度呈正相關。

(2)所有土壤酶活性隨侵蝕程度增加均呈指數降低趨勢。相比未侵蝕,侵蝕程度達70 cm時,過氧化氫酶、纖維素酶、β-葡萄糖苷酶、脲酶活性在施肥土壤中分別下降了69%、72%、72%、61%,在未施肥土壤中分別下降了64%、76%、74%、63%。

(3)化肥的施用對土壤酶活性提高作用有限。