基于467戶廣西水庫移民社會適應的調查研究

包俊林

(廣西師范大學政治與公共管理學院,廣西桂林541004)

1 研究的背景

廣西壯族自治區是全國水庫移民較多的省(區)之一,分布在全區14個市111個縣(市、區),現有水庫移民及涉及人口570多萬人,占全區總人口的11%,占全區農村人口的18%[1]。隨著大量農村庫區原住民的搬遷,水庫移民社會適應問題開始顯現。水庫移民安置屬于非自愿移民安置工作,人口遷移的過程不是自愿的,特別是從原居住地遷移到新安置點往往是一個重大的變遷過程。而移民群體的遷移意味著社區的解體和重建,移民的生活方式、生產方式和人際關系發生了巨大變化。這種遷移可能會破壞移民原有的生產系統,使移民失去收入來源,同時新的環境可能使移民面臨更加激烈資源競爭以及喪失其優勢的生產技能;農村原有的社會支持網絡和組織結構被弱化,族群被分化,傳統文化、地緣勢力及互助合作功能被弱化等[2]。

國外水庫移民安置研究較多關注移民安置補償和移民安置的社會保障體系構建,對非自愿移民的社會適應問題的研究相對缺乏。我國水庫移民的社會適應性研究主要集中在對三峽水庫移民的社會適應研究,現有研究主要分為兩類:一,認為就近搬遷、集中安置的移民在生產和勞動適應方面,近40%的人表現為不適應;大多數移民對安置地的人居環境特別是的治安形勢不太樂觀;在人際關系的適應方面,近一半的移民仍然受到歧視,干群關系不夠和諧[3]。二,以2000年以來的跨省移民為研究對象,研究認為,移民的主要困難是經濟壓力、生產不適應、語言障礙、生活不適應[4],土地質量好壞、移民安置地政府和居民是否接納移民是影響移民適應的最重要因素[5- 6],而增強移民社會適應的關鍵是提高其經濟適應能[7]。

相對于三峽移民的研究,我國對廣西水庫移民的研究始于20世紀90年代末,研究的內容主要集中在水庫移民安置地區的扶貧開發[8]、水庫移民經濟的可持續性發展[9]、水庫移民遺留問題的處理、移民民族傳統文化的傳承[10]、移民的支持網絡重建、移民的生活水平及影響因素、水庫移民安置與生態移民安置的比較研究等方面[11],目前還沒有專門探討廣西水庫移民社會適應的研究論文。為此筆者針對廣西水庫移民研究現有的情況,采用廣西467戶水庫移民的調查數據,以定量方法分析了異地外遷安置、就近安置、后靠安置三種搬遷方式的水庫移民在新的安置地的社會適應狀況;運用多變量統計分析法探索影響水庫移民社會適應的因素,試圖在分析廣西水庫移民影響因素的過程中提出相應的政策建議。

2 研究設計與資料收集

據統計,僅“十二五”期間,廣西投入專項資金17.5億元,實施新村建設工程項目3 652個,建成水庫移民新村1 668個,改善1 949個移民村民小組的村容村貌,受益移民群眾77.1萬人次[12]。水庫移民新村的建設已經成為廣西水庫移民安置工作的重要內容。

根據廣西水庫移民新村的實際狀況,采用了判斷抽樣的方法(詳見表1),調查員對抽取的移民新村中所有的移民家庭進行了調查,當家庭的戶主不在場時,則調查他們的配偶或已經成年的家庭成員。本項研究的主要因變量是水庫移民的社會適應,在研究中被定義為移民在安置區生活的各個方面的習慣和滿足感。這些變量被操作化為幾個主要方面,包括日常生活、生產勞動、家庭收入、鄰里關系、居住環境、鄰里關系等,在每個層次上,把2~3個個人評價和感覺設計為衡量指標。問卷中主要的自變量包括土地質量、搬遷時間、是否為少數民族、年齡、性別、移民政策的實施情況,政府和當地居民對移民的接納程度、風俗習慣及語言的差異等方面。這項調查通過結構性訪談進行,調查由廣西S大學的社會學專業教師、研究生和本科生完成。

表1 廣西水庫移民調查樣本情況

3 三種搬遷方式的社會適應狀況分析

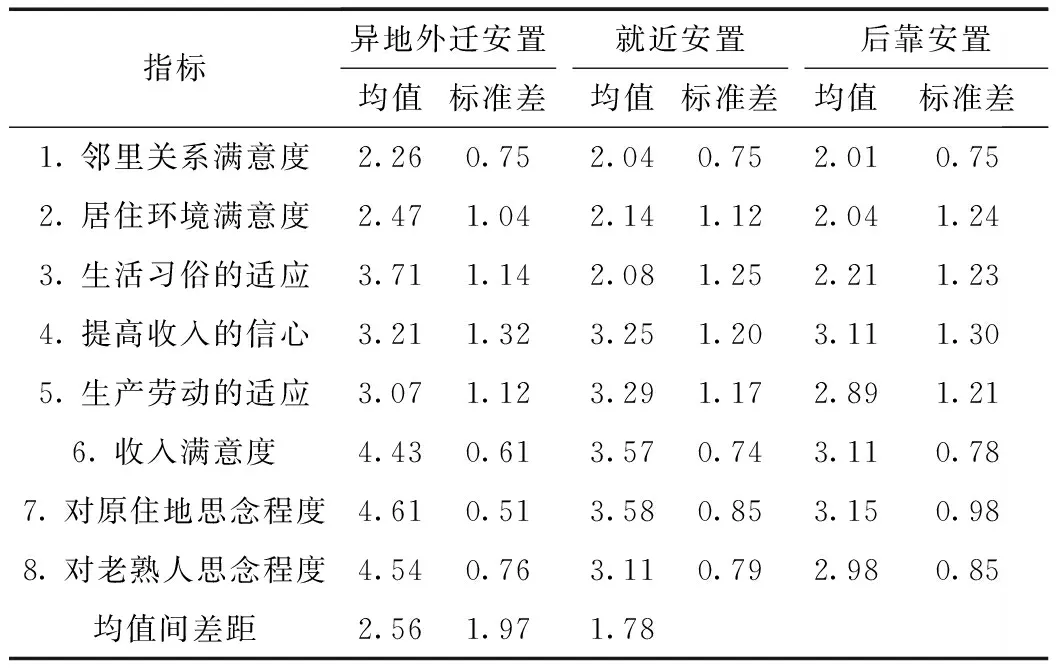

本次調查將通過鄰里關系、居住環境、生活習俗、提高收入的信心、生產勞動適應、收入滿意度、對原住地的思念程度、對老熟人的思念程度這個8個指標對三種搬遷方式的水庫移民社會適應狀況進行描述分析,每個指標的取值范圍從1分到5分,均值越小表示適應狀況越好(見表2)。

表2 三種搬遷方式的廣西水庫移民社會適應狀況描述與比較

表2顯示,3種搬遷方式中8 項指標的均值范圍基本上都處于2分至4.6分之間,但鄰里關系、居住環境、生產勞動、提高收入等客觀生活方面的適應狀況差異不大;而在生活習俗、經濟收入滿意、懷念原住地、思念熟人的主觀心理適應方面,異地外遷集中安置移民的適應程度要明顯要弱于其他兩種搬遷方式。從表2中均值間差距的結果看,不同的搬遷方式的均值差別范圍是不同的,后靠安置的均值差別范圍最小,而異地外遷集中安置的均值差別范圍最大;從總體適應狀況來看,搬遷方式對移民的客觀生活方面的適應狀況影響不大,而對主觀心理適應性有明顯的影響。

4 三種搬遷方式的社會適應影響因素分析

為了深入探討影響3種搬遷方式水庫移民的社會適應的因素,筆者選取13個具體指標,如安置地土地狀況、住房狀況、風俗的差異,語言的差異,以及當地政府和居民對移民的態度等,運用主成分分析法對影響移民社會適應的具體指標進行分析,并運用方差最大化原理對因子負荷進行正交變換,綜合考慮移民社會適應的指標,并從指標中提取新的因子(見表3)。

表3 影響廣西水庫移民社會適應狀況的因子分析結果(檢驗不顯著的Beta系數均未列出)

表3的結果顯示,13個測量社會適應指標最終被歸納為6個因素。根據每個因素所包含的指標的內容,我們把新的因素命名為接納因子(當地政府對移民關心程度、移民政策落實程度、當地居民對移民的態度)、住房因子(住房條件差別、對現住房的滿意度)、土地因子(土地質量與當地居民比較狀況、土地質量與搬遷前比較狀況)、語言因子(是否會說當地話、是否聽懂當地話)、習俗因子(風俗習慣差別、飲食習慣差別)、交往因子(與當地居民的交往狀況、與移民的交往狀況)。各指標的共同度都在0.5以上,因子的特征值也都在1.0以上,累積方差貢獻率達到77.234%,達到因子分析的要求。

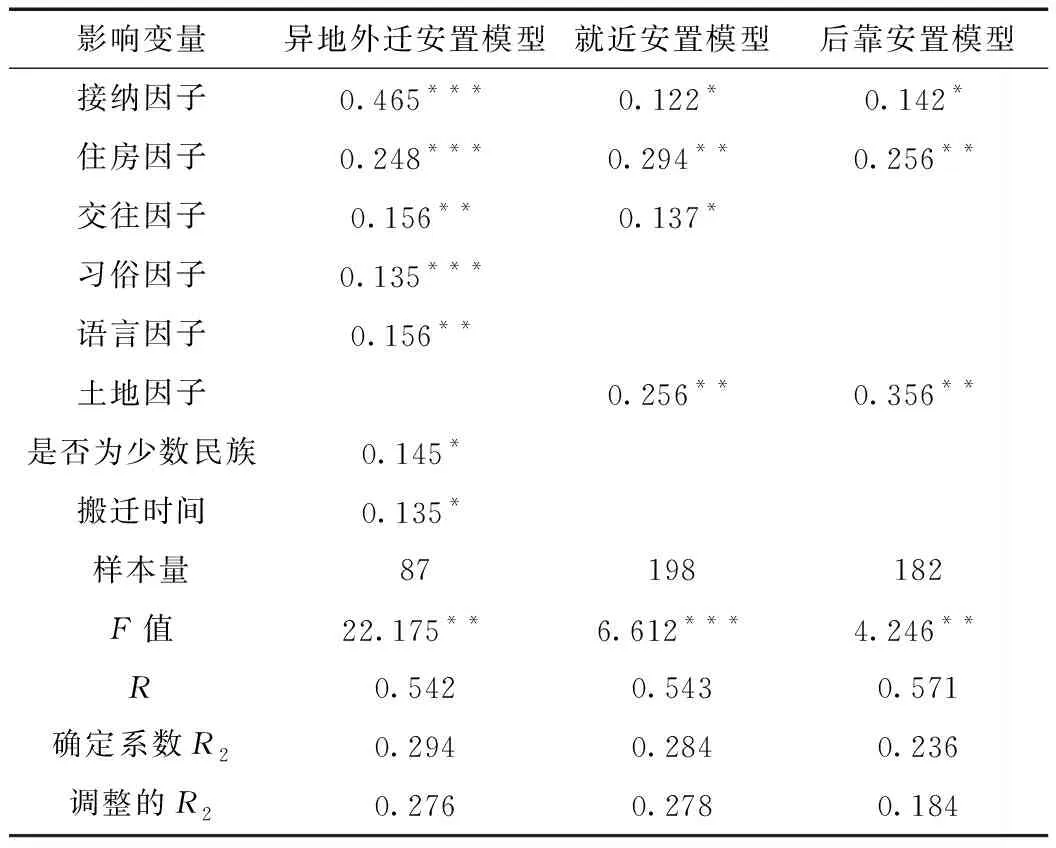

在提取了新的公共因子后,筆者將這6個因子作為自變量,并加入被訪者的年齡、性別、民族以及搬遷時間等控制變量,建立多元回歸模型,將影響移民社會適應的因素分別帶入異地外遷安置、就近安置、后靠安置三種搬遷模型進行分析。結果見表4。

表4 影響三種搬遷方式移民社會適應的多元回歸分析(Beta值)

注:本研究選擇的顯著性水平為*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

從表4可知,在異地外遷安置模型中,對移民社會適應有顯著影響的因素是三種搬遷模式中最多的,包含了接納、住房、交往、習俗、語言、少數民族和搬遷時間這7個方面的因素;在就近安置模型中接納、住房、交往、土地4個因素對移民社會適應產生顯著影響,而在后靠安置模型中只有接納、住房和土地3個因素對移民社會適應產生顯著影響。這一結果給了我們一些如下啟示:

一是,風俗習慣差別與語言方面的差別對異地外遷安置移民的社會適應具有十分顯著的影響,而對于就近安置和后靠安置移民來說, 這方面的影響卻并不顯著。究其原因, 筆者認為就近安置移民與后靠安置移民基本上沒有離開本地,安置地也同屬一個地區,語言和生活習慣基本相同,適應起來相對容易;而異地外遷安置一般是跨地區跨市甚至跨省搬遷,兩地在語言、生活習慣、消遣娛樂、風俗上有很大差異,移民要想融入到當地的生活不是很容易。

二是,對于異地外遷安置移民來說,搬遷時間長短是一個顯著的影響因素,而這一因素對于就近安置和后靠安置移民來說卻沒有影響。原因在于,異地外遷安置移民可謂背井離鄉遠走他鄉,即使是成建制的外遷,移民來到一個陌生的安置地,人生地不熟的最初階段往往是他們適應新生活最困難的時期,但隨著時間的推移, 特別是隨著當地政府和地方居民的接納,移民與當地人之間的交往增加, 他們的適應狀況也顯著的得到改善。而就近安置和后靠安置,由于基本上都安置在本地,同時是相對集中的安置, 移民的鄰里基本上都為同村居民,具有共同語言和相似的處境在自身所形成的移民群體中能夠很快獲得心理、生活和生產支持。正是在這一相對熟悉的環境的影響下, 移民在安置地初期的不適應并不像異地外遷安置的移民那樣明顯,隨著時間推移他們的心理感覺往往差不多,因此搬遷時間的影響并不明顯。

三是,是否為少數民族對于異地外遷安置移民的適應狀況具有較為顯著的影響。這也是以往水庫移民研究還沒有注意到的情況。筆者調查發現,廣西水庫移民地區絕大多數是少數民族地區,因此大多數的水庫移民為少數民族。如,巖灘水電站是廣西最大的水電工程項目之一,那里淹沒區搬遷涉及的人口約9萬多人,其中80 %的移民是壯、瑤等少數民族;北海市的移民安置區安置的水庫移民2千多人,其中壯族等少數民族人數占比為96.5%。廣西的少數民族以壯苗瑤侗為主,是我國典型的農耕民族,農耕民族在文化上具有一些顯著特點。如,社會生活比較穩定,人口流動不大,多聚居,村寨的人員結構比較單純, 相互之間來往密切, 鄉土觀念重等;所以,從對新環境的適應能力來看,與游耕民族乃至漁獵民族比較,農耕民族是相對較弱的。在其看來,為適應國家水能資源開發、建設需要而進行的移民異地搬遷,是一種極其艱難和痛苦的歷程。

5 結論與建議

調查結果表明,廣西水庫移民在社會適應水平上存在差異。相對而言,在日常生活領域的適應性一般較好,而經濟的適應和心理適應則表現不佳。這一結果既與調查區域和研究樣本的性質有關,又具有一定的普遍性。移民對新生活的適應,是先“安身”后“安心”:首先是從日常生活領域開始的,比如居住環境、鄰里關系、風俗習慣等;然后是生產勞動、經濟發展;最后是包括主觀感受、心理融合、社區認同,使移民們喜歡搬遷到新的環境,然后到新居住地安家樂業。這種“安心”階段的適應需要經歷更長的時間,特別是對異地外遷安置的少數民族移民來說,需要花上十幾年甚至幾十年的努力才能在大量的、連續不斷的生活事件、生活經歷中逐漸完成。

研究結果還表明,除了住房條件外,政策落實情況、移民所感受到的當地政府對移民的關心情況和與當地居民的交往狀況也是最重要的影響因素;并且,相對于就近安置和后靠安置的移民來說,這種地方認同因素對異地搬遷的移民的影響更明顯,不僅體現在整體適應狀況上,同時也體現在不同的適應方面。因此,各級移民安置部門應該針對這個特點來開展移民安置工作,開展宣傳教育,安撫移民情緒,削弱當地居民對移民的排斥;同時,整合社區資源滿足移民的需求,向移民宣傳國家的移民政策,協助移民建立與當前社會環境各系統的銜接機制,暢通移民與政府的溝通渠道,以保證移民的問題能及時反映到政府部門。

本研究的結果,也給我們揭示了一些今后廣西移民工作值得深入探討的問題:

首先,應重視移民在生產勞動適應過程中面臨的返貧風險。早期水庫移民基本上是通過就近安置和后靠安置來實現的。這種安排雖然在日常生活、鄰里交流、心理穩定等方面具有一定的優勢,但不可避免地受到安置地區有限的資源,特別是土地、副業、就業機會等限制,移民在生活的過渡階段的經濟恢復面臨著巨大的挑戰。研究結果表明,土地質量狀況已經成為就近安置和后靠安置移民社會適應的主要影響因素。之前的論述已經提到,廣西水庫移民中絕大部分人是少數民族,而且多為農耕民族,具有人口流動不大,多聚居,重鄉土觀念等特征;所以,多數少數民族移民是不愿意離開本鄉本土的,他們選擇后靠安置或者就近安置,但是后靠安置和就近安置存在土地資源匱乏及生態環境的容量問題,安置地區沒有辦法提供像水庫淹沒之前這么多的良田和耕地,這些移民搬遷后,生活環境海拔提高,地勢陡峭,耕地銳減,且大部分是貧瘠的旱地。例如,位于巖灘水電站附近的大部分移民的平均人均耕地面積僅為0.02~0.04 hm2,且多為零星的散布于大山之中的旱地[13]。相當一部分水庫移民,由于搬遷后生產條件惡化,經濟狀況沒有好轉,反而下降了。雖然政府扶持移民發展種植業、養殖業和第二三產業,但對長期種植水稻的移民而言無疑是挑戰,如何幫助移民盡快適應生產勞動方式的巨大轉變,通過開發庫區資源實現移民生計的可持續發展,這既要引起各級移民安置部門的高度重視,也應該成為廣西水庫移民研究的重點領域。

其次,移民心理適應和歸屬感的問題。移民“安身易,安心難”,移民不僅意味著改變居住地,也意味著整個家庭的社會生活被移植。之前的論述中也提到了,對水庫移民而言,“安身”階段是短暫的;而“安心”階段則是一個長期的建設過程。這項研究的結果顯示,移民對這一生活移植過程的適應反映在三個層次。相對來說,隨著時間的流逝,日常生活適應比較容易實現,適應勞動生產可能需要很長時間;而移民心理適應則不是一個隨著時間的推移而完全變化的過程。只有當移民成功地建立了勞動適應和心理適應的歸屬感,他們才算真正扎根新社區,重建新生活。因此,水庫移民的心理歸屬適應問題,也需要移民安置區政府部門給予足夠的重視;而這類的服務恰恰是政府工作的薄弱環節。基于這種需求,移民安置區政府可以分出一部分預算來增加水庫移民的社會服務項目,通過向眾多的社會服務機構招標,向適合的社會服務機構購買專業服務。政府主要是做好對社會服務機構的監督管理、資源的分配、工作驗收等等,而社會服務機構則主要通過專業服務幫助水庫移民疏導排解心中的緊張、不滿和沮喪等非正常情緒,引導移民理性的面對當前被本地人排斥、生活不適應等問題,幫助移民增強自信,增強自我發展能力。