衡南縣農機化現狀分析及發展對策

衡南縣農機局 肖 華 谷田初 蔡 偉 王誠東

衡南縣位于湖南省東南部,居湘江中游,因地處南岳衡山之南而得名。全縣有22個鄉鎮(辦事處),總人口113.74萬人,其中農村人口達74.73萬人。全縣現有耕地面積98.7萬畝(1畝=667m2,下同),水田面積86.5萬畝,旱土1.22萬畝,常年水稻種植面積165萬畝以上,是一個典型以種植水稻為主的農業大縣,素有“魚米之鄉”之稱,先后榮獲全國、全省糧食生產先進縣等系列榮譽。

近年來,在中央惠農強農政策的強勁驅動下,隨著衡南縣農業機械購置補貼投入力度的不斷加大,全縣農民購買和使用農業機械的積極性空前高漲,一大批性能好、能耗低的農業機械得到廣泛應用,農業機械在助力農業結構調整和推進實施鄉村振興中發揮了不可替代的作用。下階段,如何使農業機械更好的服務新時代鄉村振興戰略,是農機人將面臨的一個重大課題。為此,衡南縣農機局組織專班對全縣農機化現狀進行了專題調研。

1 衡南縣農機化發展現狀

近年來,衡南縣農機裝備總量持續增長,農機化綜合水平不斷提高。據統計,至2017年底衡南縣現擁有各類農業機械10.896萬臺套,農機總動力95.44萬千瓦,農機化綜合水平達74.55%,水稻機耕、機插、機收面積分別為196.1萬畝、42.2萬畝、135萬畝,機耕、機插、機收率分別可達到96%、28.7%、91.84%以上。衡南縣連續多次被評為全省農機化工作先進單位,全市農機化工作目標管理考核先進單位。我們的主要做法是:

(1)強化農機投入是基礎。一抓財力投入。嚴格落實國家購置補貼政策,加大縣級財政農機購置累加補貼力度,通過科學引導、突出重點、陽光操作、規范實施、嚴格監管等措施,確保了補貼工作廉政高效運行。2017年,衡南縣共申報中央創新產品和省級補貼產品12臺,享受補貼資金34.7萬元;申報國家補貼產品機械447臺,補貼資金594.96萬元,受益農戶238戶。二抓陣地建設。2017年,投入150萬元對農機學校進行維修改造,學校現有辦公樓建筑面積2700平方米,教練場地3000平方米,綠化面積18畝,果園、蔬菜基地24畝,教職員工25人,是衡陽地區規格最高、環境最美的農機培訓基地。三抓人才培訓。注重完善農機化技術培訓體系建設,著力加強農機人才培育。在培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓力量上創新,注重引導農民改變傳統觀念,改進種植模式,提高科學種田水平。僅2017年就舉辦培訓班11期,培訓農機駕駛操作員178人,插秧機操作員37人,農機技術人員435人,農機合作社帶頭人150人,新型職業農民200人。

(2)強化農機合作化是手段。衡南縣始終堅持“數量與質量并重,規范與創新并舉”的理念,大力培育和發展新型農業經營主體,穩步推進“千社”工程建設,從農機項目、購機補貼、金融信貸等方面給予重點傾斜。積極幫助農機服務組織健全制度,加強規范化建設,專題制定了農機專業合作社管理人員培訓計劃。目前全縣現已注冊農機合作社425家,已成功申報省級百萬現代農機合作社33家,省級示范農機合作社2家,國家級示范農機合作社1家,農機經營服務總收入約7.8億元,不論是農機數量還是產值與同行業相比都居全市首位,農機社會化服務能力顯著增強。

(3)強化農機技術宣傳是關鍵。近幾年,衡南縣采取部門聯動、宣傳發動、示范帶動、政策拉動,加大農機化新技術、新機具推廣力度。2017年衡南縣成功舉辦了泉湖“二月八”新機具推廣現場會,全市“三減量”和“機插、機耕、機防”及“工廠化育秧、同步深施、三一育秧”等新技術推廣現場會,全市秸稈還田現場會及全縣油菜免耕直播現場會等4個高規格的推廣現場會。有效推進了新型無人植保飛機、化肥同步深施機、林下墾覆機、油菜直播機等先進適用、智能高效作業機械的應用。同時,通過將農機與農藝融合,建立育秧工廠、水稻油菜全程機械化示范基地等,加快突破薄弱環節生產機械化。2017年共推廣早、中、晚稻機插秧42.2萬畝,新增插秧機35臺,新建新型育秧工廠2處,創建油菜萬畝示范片2個、千畝示范片5個。其中自主研發的“蝴蝶牌”移動式育秧苗床榮獲國家知識產權局頒發的省力、高效的苗床及育苗室實用新型專利證書。

(4)強化農機有效監管是保障。衡南縣始終堅持“安全第一,預防為主,綜合治理”的方針,以創建“平安農機”為主要載體,狠抓監管措施和責任落實,不斷探索與創新,全力防范農機事故發生,有效推動了農機化快速發展。2017全縣成功創建了2個“平安農機”示范鄉鎮,10個“平安農機示范社”,25個“平安農機示范村”。完善農機事故應急預案,成功舉辦農機事故應急演練,得到省、市、縣領導高度評價和肯定。切實抓好農機牌證辦理及互助保險工作。2017年共辦理注冊登記169臺;培訓及考試考核拖拉機駕駛員111人次;完成年檢審2308臺;完成農機互助保險金額37.5萬元。

2 農機化發展存在的問題

雖然,衡南縣農機化發展取得了些許成績,但也還面臨許多困惑。

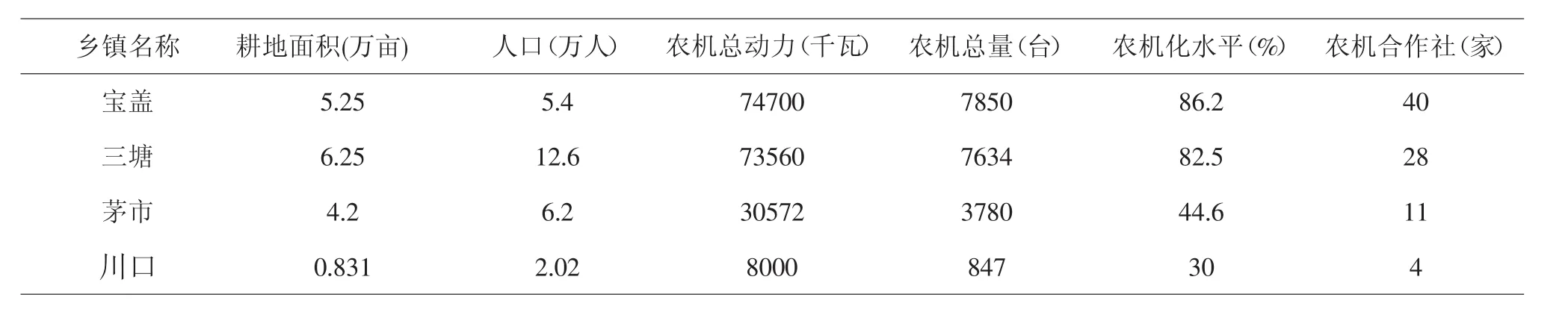

表1 衡南縣部分鄉鎮農機化發展情況

(1)農機化發展不平衡。從表1可以看出衡南縣各鄉鎮農機化發展極不平衡,如三塘、車江、寶蓋等地形條件好,農田基礎設施相對完善的鄉鎮,農機化綜合水平達到了82.5%以上,其中寶蓋鎮的雙河口村、三塘鎮的大廣村,水稻油菜生產機械化水平可達到90%以上,而川口、近尾洲、茅市等鄉鎮因山多田少、地形復雜、農田基礎設施落后等原因,已嚴重制約當地農業機械的發展,有的村組農機化綜合水平還不到25%,傳統的耕作方式在當地還普遍存在,如茅市鎮的白木江村19個自然小組僅有1臺微型耕整機,全村1320畝耕地基本上靠傳統耕作方式進行生產;川口片區的川口村14個自然小組只有1臺小型收割機和3臺步耕機,農業生產還維系傳統的一家一戶耕作模式,沒有通過土地流轉方式形成適度規模經營。從整體上來看,目前全縣農機化發展水平雖有較大進展,水稻生產基本實現了全程機械化作業,但經濟作物(如油菜、棉花、煙葉等)生產和農產品加工等機械化水平還比較低,現已成為制約衡南縣全面提高農機化水平的重要因素。因此,推進經濟作物、林牧漁和農產品加工機械化是今后衡南縣農機化發展的重點。

(2)農機裝備結構不合理。近幾年,衡南縣農機總量持續增長,但農機化發展結構不合理。主要是長期以來,衡南縣農機發展都是以農民自主購機為主的粗放型增長方式,農機結構比例失調,一般作業機械多,高性能復式作業機械少。此外,衡南縣大部分農業機械每年投入農田作業的時間不足3個月,其余時間被閑置,造成農機資源巨大浪費。如何更好地配置優化農機資源,組織引導現代農機合作社、農機大戶進入市場擴大經營規模,不斷提高社會化服務水平,是我們農機部門面臨的一個重要課題。

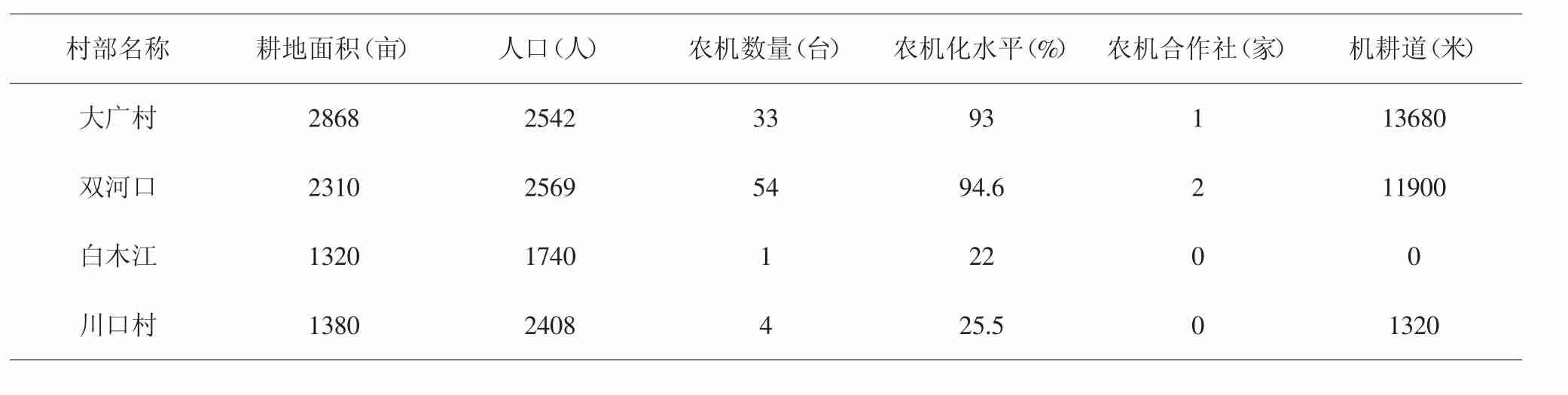

(3)農田基礎設施不完善。衡南縣現有農田基礎設施大多建于二十世紀六七十年代,普遍存在標準低、不配套、老化失修、效益衰減等問題。農田基礎設施落后的現狀已經嚴重制約衡南縣農機化發展水平。農機作業服務的開展不僅僅需要有先進的農機,更需要有配套的田間道路設施。以衡南縣茅市鎮為例,該鎮水稻耕種收綜合機械化水平不到45%,其主要原因在于當地很多地方田埂高、落差大、道路窄,田間機耕道通達率不足30%。據調查,茅市鎮的白木江村、坪山村、三星村目前基本上沒有機耕道,農業機械根本無法進入農田開展作業,農田基礎設施落后極大降低了農機的使用效率。衡南縣部分村組農機化發展與機耕道建設情況見表2。

表2 衡南縣部分村農機化發展與機耕道建設情況

(4)農機維修網點建設不健全。一是鄉鎮農機維修網點數量少且分布不合理。當前全縣農機維修網共有16家,且大多分布在三塘、冠市、寶蓋、車江等鄉鎮,還有13個鄉鎮沒有農機維修網點,農機一當發生故障,相當一部分農戶不能及時排除故障,給農機作業帶來極大影響。尤其是在春播秋收雙搶等農忙季節,農機維修網點的弊端日益凸顯。二是農機維修技術人員素質過低。當前,衡南縣農機維修技術人員的文化素質普遍偏低,很少有維修人員接受過專業技能培訓,在開展實際維修工作中,僅憑借著“師傅”教授的經驗。隨著新技術在農機中的應用,僅憑經驗已經無法滿足當前農機維修技術的要求。三是基層農機維修設備過于簡陋。目前鄉鎮農機維修網點的主要設備還停留在20世紀80年代,維修設備老化嚴重,運作效率低下,且技術也無法滿足當前維修工作的實際需求。在開展農機維修工作的過程中,由于缺少必要的設備以及技術作支持,致使維修的質量得不到保障。

(5)新技術新機具推廣力度還有待加強。一方面,農戶對新技術新機具了解不夠,在認識上還存在偏差,新技術新機具得不到及時推廣和應用。例如衡南縣機育插秧技術從2004年開始在三塘鎮的松山村、車江的豐富村示范推廣,到目前全縣水稻機育插秧面積還沒有超過水稻種植面積的10%,盡管我們農機部門做了大量的工作,但水稻機育插秧技術并沒能在全縣得到全面的推廣,還有油菜直播、油菜移栽等技術也還只是在示范片示范點上得到推廣和應用。另一方面,新技術新機具推廣經費得不到保障。2017年縣財政僅拿出20萬元用于農機新技術新機具推廣工作,而縣農機局全年共舉辦了45場農機推廣示范現場會,每場農機推廣現場會的工作經費不足5000元,推廣經費不足已嚴重影響農機新技術新機具推廣工作正常開展。

3 農機化發展的建議及對策

目前,農業機械化發展正處于戰略機遇期。下階段,衡南縣農機化發展要更新發展理念,調整發展布局,創新發展模式,充分發揮政策扶持、項目帶動和市場引導作用,進一步優化農機裝備結構,完善服務機制,全面提高衡南縣農機化服務水平。

(1)加強組織領導,統一思想認識。全縣各級黨委政府要切實加強對農機化工作領導,應把農機化工作納入實施鄉村振興戰略優先位置,列入當地經濟社會發展規劃。要成立高規格的農機化工作領導小組,將農機化工作列入政府工作目標任務,納入年度績效考核內容,與其它工作同部署同考核。各級領導干部要統一思想,提高認識,切實加強對農機化工作領導和重視,確保全縣農機化各項工作持續健康發展。

(2)加強隊伍建設,強化服務意識。一是學習農機業務知識。結合各自工作特點,組織學習《農機化促進法》《道路交通安全法》《農業機械安全監督條例》《農民專業合作社法》《行政許可法》等行業法律法規;二是提升業務素質。以創建學習型機關為載體,不斷提升干部職工綜合素質為目標,積極探索工作創新,扎實做好農機化各項工作。三是提升服務水平。在工作中,要進一步強化服務意識,把工作重心下沉到基層一線,真正提升服務效能,以興機惠農的好思想和為民辦事的真行動,最大程度地贏得群眾的信賴和支持。

(3)加大政策扶持力度,加快農機化發展進程。農業機械化的發展與政府對農業的扶持政策是分不開的。一是應把推廣新型農機的經費納入財政預算,加大對大型農機,特別是插秧機和植保飛機累加補貼力度。水稻機插育秧技術是衡南縣農機技術推廣的薄弱環節,建議縣政府對水稻機插育秧面積按每畝10元標準予以獎補,以加大對水稻機插育秧技術的推廣力度。二是強化現代農機合作社社會化服務能力。建議政府可以把全縣現代農機合作社聯合起來,組建成專業化的跨區作業服務隊,將農機社會化服務作為鄉村振興戰略的重點工作來抓,調動一切積極因素,推進農機規范化服務,擴大服務項目,提高農機經營效益,使農民增產增收。三是做好土地流轉工作。政府可以在尊重農民自愿的前提下,按土地承包責任制的政策,本著依法自愿的原則,通過土地使用權的轉讓、土地股份制等形式實行土地流轉,大力推進土地適度規模經營,以提高農機化作業水平。

(4)加大資金投入力度,完善農田基礎設施建設。農機基礎設施建設是提高農業綜合生產能力和抵御自然災害能力,衡南縣農田基礎設施落后已嚴重制約農機化發展水平,建議在農業綜合開發、扶貧開發、生態建設、中低產田土改造、標準良田建設、農業產業化等項目實施中,安排相應的農機基礎設施建設資金,以加大對土地整理和機耕道建設的投入。機耕道建設可參照機耕道通用技術條件(湖南地方標準DB/T580-2010)設計,為考慮到農業機械下田方便,機耕道建設每隔15~20米處應設有下車道,下車道與水渠交叉時宜作暗溝處理。另外對適合進行中小型農業機械作業的地塊要搞好規劃,集中連片抓好土地標準化、規范化建設,抓好配套道路、水利基礎設施建設,以切實解決衡南縣農業機械“行路難”“下田難”等問題。

(5)強化農機維修網點建設,提高農機維修人員業務水平。采取政府引導、政策扶持、市場運作的形式強化農機維修網點建設,建議政府可從農業補貼投入中撥出一部分資金,用于鄉鎮農機維修網點更新技術設備。繼續加大對鄉鎮農機維修人員的培訓力度,政府可將鄉鎮農機維修人員的培訓納入陽光工程培訓項目。在培訓的過程中,要特別注重加強維修人員對新型農機維修技術的掌握,將維修技能與實踐相結合,為基層培養出一支高素質、高技能的農機維修隊伍,從而解決農民“修機難”的現狀。