修軍黑白木刻作品的圖式解析

周仲銘(西安美術學院, 陜西 西安 710000)

圖1 《虎》黑白木刻 9x24cm 1976年

黑白木刻《虎》(圖1)是修軍1976年創作的同類題材作品之一。從作品構圖上看,作者只選取了臥虎的頭和軀干部分,而把最能代表“虎威”的符號的耳朵、尾巴和腿爪,隱于畫面之外,畫家采用這種殘缺甚至不完整的構圖方式,不但沒有削弱力量,反而能夠濃聚虎式如山的威猛。我們也可以透過這幅作品去了解修軍其他作品的構圖特點,他的人物、風景或動物題材作品,很少能夠看到完整(全景式)的構圖,如他的作品《小雁塔》、《西瓜》、《篆刻家》等。這樣的構圖方式恰似作者利用了變焦鏡頭的功能,將遠處的事物拉近,將其在限定特殊視域后再呈現給觀者。根據繪畫常識,我們一般會把這樣的構圖方式理解為飽滿,它可以讓畫面的視覺效果更具張力。但統觀修軍作品的整體風格,我更愿把這種現象理解為一種“殘存視域”。它像是被人為裁剪后留下的事物片段,看著似乎沒有了背景,而實際上他是將作品置于一個無限的空間里,使構圖在觀賞的剎那,會逼迫出“殘缺”之美。

在藝術史中,因殘缺而產生美感的例子不勝枚舉,法國雕塑家羅丹的《巴爾扎克》的成功之處,就是他認為清晰的手臂妨礙了雕像的整體而舍去的,它與中國“舍”與“得”的道理相通。《虎》的另一個顯著特征,是那些極為簡約的刀痕。粗觀這些刀痕,零散而又抽象,直至虎的形象呈現出來,才發現每一刀都有出處,刀刀塑形,沒有敗筆。這樣的造型手段和方法帶有濃烈的民間剪紙的痕跡,剪紙中“曲”“直”“銳”的造型因素和鏤空語言的裝飾美感,附著在修軍的木刻圖式上,卻被演繹成表現性的繪畫語言和金石意味的“刻刀殘跡”。此時,木刻還是木刻,剪紙亦成為了木刻。這無疑體現了修軍多年潛心研究陜西民間美術之所得。

圖2 《好貓圖》 黑白木刻 15x22cm 1975年

圖2 《貓》速寫 8x15cm 1960年

修軍喜歡養貓,自然也愛畫貓。作品《好貓圖》(圖4)堪稱相近題材作品的經典,畫家隨意將形象置于黑白之間,“貓”與“鼠”在畫面里,只存在于兩者的剪影輪廓中,幾刀簡練的琢痕,就刻畫出動物的神情意態。畫面中的貓鼠形象既保留了漢代雕塑簡練凝重的輪廓,又因刀刻顯示出質樸的金石味,這種具有浪漫主義的寫意手法,與漢代“霍去病墓”的動物雕刻,有異曲同工之妙。

圖3 《狡猾的狐貍》 黑白木刻 41x13cm 1975年

圖4 《狡猾的狐貍》反相圖

圖5 《作家》黑白木刻 19x16cm 1980年

圖6 《作家》反相圖

“以刀代筆”是修軍一貫的木刻制作手段,也是形成其作品風格的精髓之一。為了更深入的了解他的這一特點,我利用作品的反相圖,把作品的陰刻刀跡轉換為陽刻圖像,結果卻有許多驚喜發現。

《作家》(圖5)是修軍作于80年代的作品,人物造型刻制干脆、硬朗,眼神的細節刻畫與周邊寫意塑形的關系,形成了強烈的對比,而在它的反相圖(圖6)中,我們看見的分明像是一張用毛筆勾勒的速寫,而速寫用筆的特點當是快速、流暢、概括,看來,這樣的特點其實早已被帶進修軍的木刻之中。在《狡猾的狐貍》(圖4)等作品的正反相對比圖中,畫面效果更像是中國畫中的白描手稿。流暢、干枯的墨跡效果和陰陽頓挫的筆法,與木刻作品圖中的刀痕肌理、用到刀法手法一一對應。這也充分說明,修軍的木刻創作真正做到了“以刀代筆,放刀直干”。我們在把這一組組作品做正反相對比時,總讓人產生一種錯覺,作者到底是在用刻刀畫速寫,還是用筆在刻木刻呢?

帶有金石味的木刻語言是修軍木刻的標志性特點,這種金石味道的產生,與使用的刀具和行刀軌跡是有直接聯系的,在觀看修軍生前的工作錄像時,我留意到他使用木刻刀的方式,并加以模仿實踐,繪制了刻刀的運行軌跡圖(如圖8、9)。三角刀和圓刀(圖7)是修軍最常使用的兩種刻刀,三角刀的特點是成銳角狀刀刃,圓刀則成圓弧形刀刃。在制作木刻時,這兩種刻刀都能用于刻線,而作者使用這兩種刻刀的方式卻與眾不同,他的握刀方式相對常規使用方法更為垂直,這使得刀子在用力之后,不能平行與版面行進,只能保持左右轉動,方可緩慢前行,刀刃在版面上便自然的留下了曲折的行刀軌跡。這樣刻制的線帶著自然的殘痕,形成了厚重、斑駁的金石味。這種刀法刻成的線就像中國書法的碑拓和金石陰刻所呈現出來的線條,而作者的行刀軌跡,更酷似中國書法的“中鋒用筆”。這種因金屬與木質之間的矛盾關系,也促使這樣的刀跡形成自然而非刻意的金石味道。在作品《淪淪》等作品中,都可以清晰的看到上述特征。

圖7 三角刀 圓刀

圖8 三角刀運行軌跡示意圖

圖9 圓刀運行軌跡示意圖

圖10 《戲水》黑白木刻 8x16cm 1977年

圖11 《戲水》反相圖

我們把《戲水》(圖10)等作品進行正反相對比,可以清晰地看到這些反相圖都呈現一個同樣特點,即:反相圖都呈相機曝光過度的底片效果。這一對比結果,使我再返回到在原作中分析,發現這些作品的黑白關系并非只是單純的黑與白,它更有刺眼的強光存在。細觀原作,仿佛所有的形象都暴曬在烈日之下,白色慘白、黑色幽暗。黑與白、亮與暗在畫面中形成沖突,都被擠壓到每一個形體的邊緣,以至于讓人忘了刀痕的存在。這樣的藝術處理,使黑白、光影、刀跡同時在一個畫面中殘存,也因此才構成了視覺上獨特的殘缺美,作者也由此把黑白木刻的藝術表現力推向了極致。

圖12 《畫家》黑白木刻 30x20cm 1980年

圖13 《畫家》反相圖

圖14 《貝多芬》黑白木刻 21x18cm 1984年

圖15 《貝多分》反相圖

圖16 《詩人沙陵》黑白木刻 21x38cm 1990年

圖17 《詩人沙陵》反相圖

在《畫家》(圖12)、《作家》(圖5)等諸多肖像畫作品中,與作者以刀代筆、將書法融于金石的創作特點如出一轍。畫面的處理方法仍帶有一些西方光影造型的特點,這顯然是作者早年受到“新興木刻”藝術特點的影響所致,而在《貝多芬》(圖14)、《詩人沙陵》(圖16)等作品中,大塊殘缺的黑白對比和高度概括的藝術處理,則是來自于對漢代畫像石拓片所呈現出來的藝術特點的吸收和借鑒,而具有了強調個人主觀造型和強烈情感表達的表現主義風格。

《畫家》(圖12)、《貝多芬》(圖14)、《詩人沙陵》(圖16)是修軍藝術創作巔峰時期的作品,表現的都是他身邊的師長、朋友和推崇的藝術大師。《畫家》是給石魯先生所做肖像,異型的畫面輪廓,凸顯了石魯先生蓬松直立的發型,不穩定的構圖強化了作品的視覺張力,也很好地暗合了主人公狂放不羈的性格。修軍是一位通識木刻材料的藝術家,他經常根據梨木板材的原有形狀,量體裁衣,少有修飾。在這件作品中,作者將濃烈的情感,通過技藝直接傾瀉,材料已不是物的屬性,而是鮮活的生命,這就是修軍的作為。這種創作方式一直跟隨他走完一生,而且,越到晚年,這種感受就越發更為強烈。修軍總會在畫室中擱置些不同形狀的板材,時常會對著它們發呆,因物象形達到激情碰撞,諸如《王老九》、《小雁塔》、《好貓圖》的創作也都是這樣開始的。

在《詩人沙陵》(圖16)等作品的反相對比圖中,圖像傳遞出的信息是我在前面描述的速寫和國畫白描特征被消退,抽象的畫面效果,使事物形體的辨識度驟然下降。黑白、光影、刀跡都濃縮成了各自的“痕跡符號”,最后又重新組合為詩人沙陵的“典型符號”。這個符號的所指是強烈的“速寫”即“寫生繪畫”的視覺信息,其能指是畫家本人親歷生活的心理體驗。再細觀原作,我們便毫不費力的發現寫實的事物形象,已被作者轉述為了自己心中的意像。

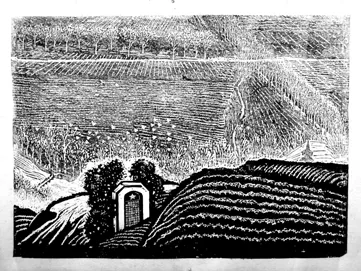

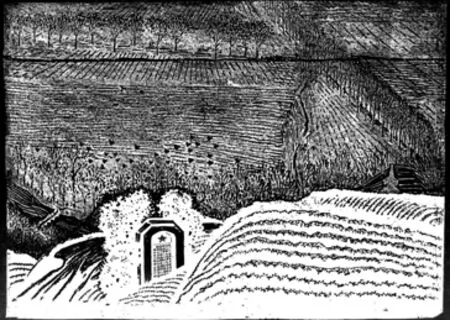

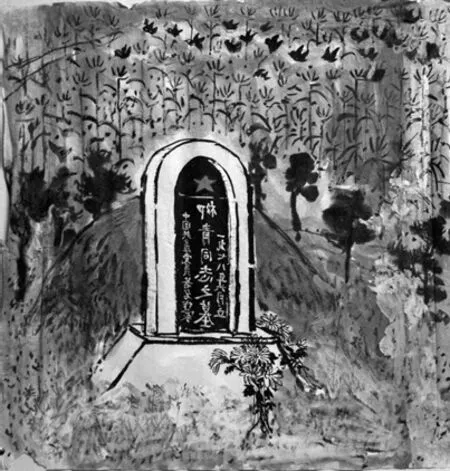

圖18 《沃土—柳青墓》黑白木刻 84x117cm 1982年

圖19 《沃土-柳青墓》反相圖

圖20 《沃土-柳青墓》草圖1

圖21 《沃土-柳青墓》草圖2

圖22 《沃土-柳青墓》草圖3

圖23 《沃土-柳青墓》草圖4

《沃土-柳青墓》(圖18)是修軍為紀念他的朋友作家柳青先生而作。為了做好創作,修軍曾幾次騎車到長安縣神禾塬上去看柳青墓,在現場速寫的基礎上完成了二十多張草圖。從作品的反相圖(圖19)中,我們感受到草圖與創作間的視覺聯系,需要關注的是修軍在正式作品的印制中,對遠景所作的裁減和弱化處理,在印制時也有意識的將遠景印成淡墨色,這樣的處理既讓大面積空曠的遠景可以具體,但又不與前景的主題發生沖突。在繪畫中大面積的遠景處理往往是可以虛化的,作者采用細刻淡印的處理手段解決這一問題,可謂絕妙。從另一個角度看,遠景詳實淡化,近景細致濃烈的處理手法,使畫面不同于西方視覺造型藝術的空間營造手法,此法來源于當是中國山水畫。