中國獨角獸企業區域發展報告

■ IUD中國領導決策信息中心·大數據戰略重點實驗室

未來城市的競爭將是新經濟的較量,而新經濟的形成和發展更需要獨角獸企業等創新市場主體的支撐,獨角獸企業正在成為推動經濟高質量發展的重要引擎。同時,作為準獨角獸企業的瞪羚企業近期也受到各地的密切關注,多地密集出臺培育瞪羚企業的新政,在財政金融方面給予大力支持。

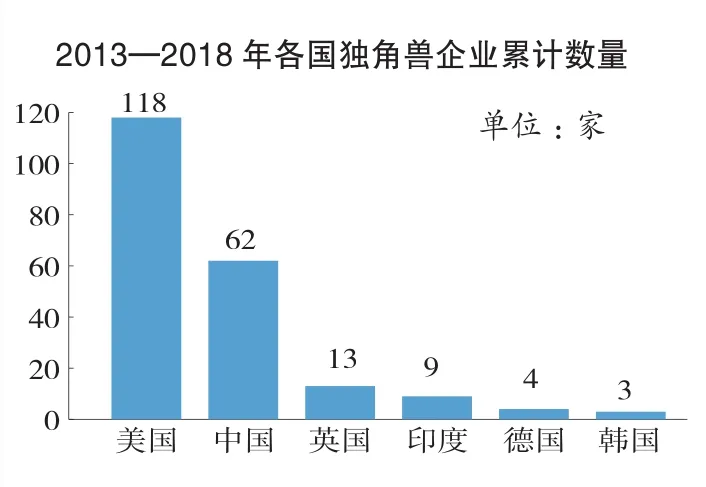

我國獨角獸企業數量居全球第二

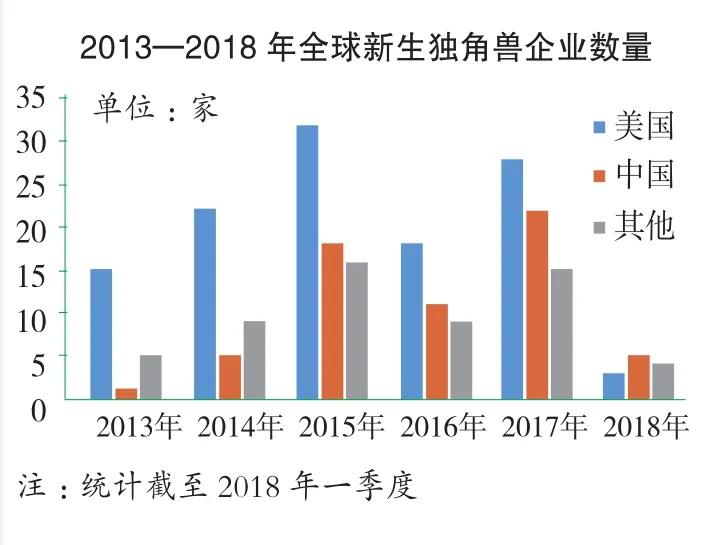

2018年被稱為“獨角獸企業元年”,獨角獸已成為新經濟企業發展目標、投資界的關注焦點。在全球經濟新舊動能轉換之際,各地都在積極培育和引進獨角獸企業,作為新經濟發展的突破點。CB Insight數據統計顯示:從2013年至2018年3月,全球共有237家獨角獸企業。其中,來自美國的共118家,占49.78%,持續數年位居數量排行榜榜首;中國緊隨其后,共62家,占26.16%;排名第三和第四的為英國和印度,分別有13家和9家。

值得注意的是,2013 年以來,美國每年新誕生的獨角獸公司份額一直在下降,從 2013 年的75%下降到 2015 年的不到一半(49%),2016 年這一數字下降到43%, 2017 年前三季度則下降至41%。而中國的獨角獸企業已呈爆發式增長。2018年一季度36%的新生獨角獸公司來自中國。

【鏈接】德勤與投中信息聯合發布的《中美獨角獸研究報告》指出,截至2017年6月30日,全球有252家獨角獸企業,美國106家,占總數的42.1%,全球第一;中國有98家,占38.9%,全球第二,而排名第三的印度只有10家。

科技部火炬中心聯合長城企業戰略研究所定義的“中國獨角獸”概念需要滿足以下四點。

(1)在中國境內注冊,具有法人資格的企業;

(2)成立時間不超過十年(2006 年及之后成立);

(3)獲得過私募投資,且尚未上市;

(4)符合條件(1)(2)(3),且企業估值超過10 億美元的稱為獨角獸。

■獨角獸企業區域分布:北上杭深占八成

近日,科技部火炬中心暨長城戰略咨詢、胡潤研究院分別發布了關于獨角獸企業發展的最新報告——前者名為《2017中國獨角獸企業發展報告》,后者名為《2017胡潤大中華區獨角獸指數》。雖然兩份報告在獨角獸企業數量與估值方面略有差異,但中國的獨角獸企業基本被納入了兩份報告的序列中。

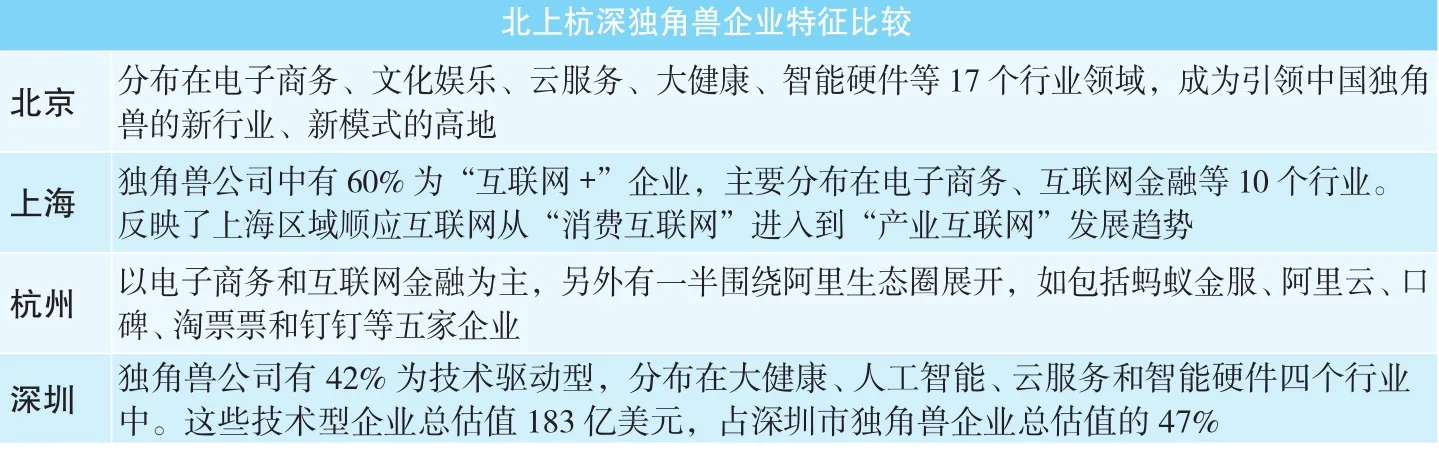

按照《2017中國獨角獸企業發展報告》分析,2017年,中國獨角獸企業共計164家,比2016年增加33家。這些企業分布于19個城市,“北上杭深”聚集獨角獸企業數量占比超過84%,其中,北京70家,上海36家,杭州17家,深圳14家。

北上杭深獨角獸企業特征比較北京 分布在電子商務、文化娛樂、云服務、大健康、智能硬件等17個行業領域,成為引領中國獨角獸的新行業、新模式的高地上海 獨角獸公司中有60%為“互聯網+”企業,主要分布在電子商務、互聯網金融等10個行業。反映了上海區域順應互聯網從“消費互聯網”進入到“產業互聯網”發展趨勢杭州 以電子商務和互聯網金融為主,另外有一半圍繞阿里生態圈展開,如包括螞蟻金服、 阿里云、 口碑、 淘票票和釘釘等五家企業深圳 獨角獸公司有42%為技術驅動型,分布在大健康、 人工智能、 云服務和智能硬件四個行業中。這些技術型企業總估值183億美元,占深圳市獨角獸企業總估值的47%

與2016年榜單相比,覆蓋城市的范圍有“6進3出”。一方面,有6座城市首次出現獨角獸企業,分別為成都、寧波、東莞、無錫、鎮江、沈陽。另一方面,青島、長沙、重慶3個城市沒有企業進入2017年榜單,這主要是由于上榜獨角獸企業首迎“畢業季”,如重慶的豬八戒網等9家企業因成立時間超過10年畢業;眾安保險等9家獨角獸因上市而畢業。同時,“有出沒有進”也反映了這些地方的獨角獸企業存在“一家獨大”,新生力量培育不足的問題。

另外,一些中小城市也不乏獨角獸企業的身影,例如福建的地級市寧德就出現了“寧德時代”,江蘇縣級市丹陽誕生了“恒神”股份……可見,獨角獸企業向大城市集中只是相對的,小城市也能成為他們的棲息地。

■獨角獸企業爭奪戰:成都高新區設立百億獨角獸投資基金

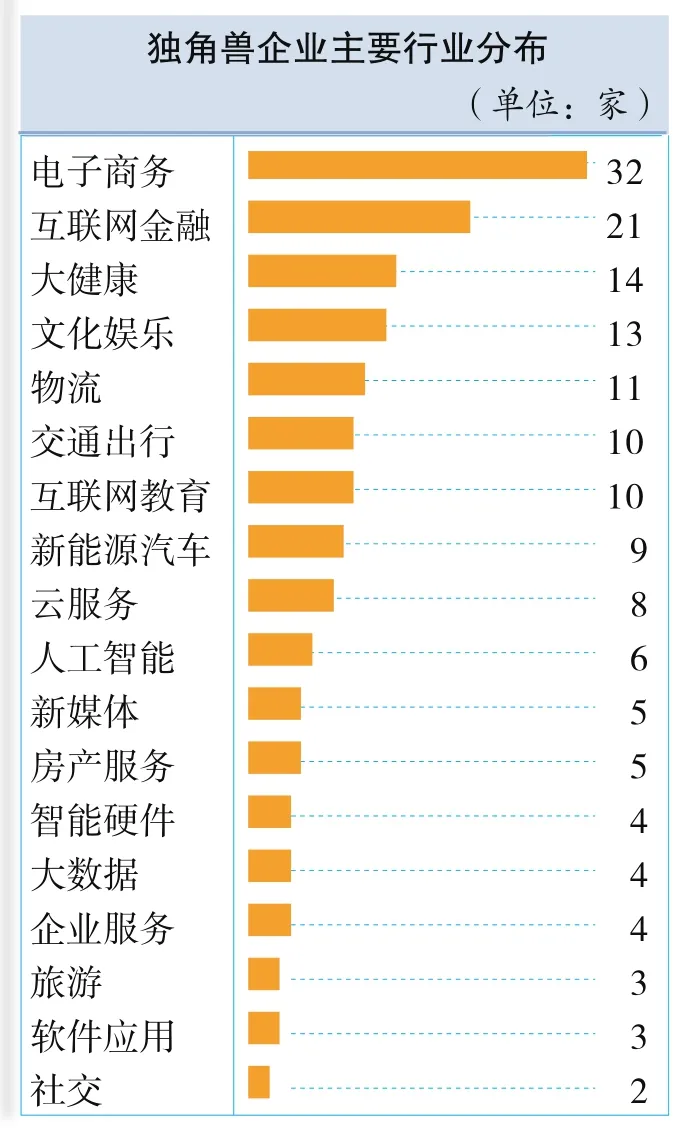

《2017年中國獨角獸企業發展報告》顯示,我國獨角獸企業廣泛分布于18個領域,其中,電子商務、互聯網金融、大健康、文化娛樂和物流成為獨角獸集中爆發領域,數量占比達到56%。

從2017年開始,地方政府紛紛投入對獨角獸企業的爭奪戰。成都高新區設立總額為100億元的獨角獸股權投資基金,計劃在未來三年內,培育種子企業1000家、瞪羚企業100家、獨角獸企業10家、行業龍頭企業3家。成都天府新區打造占地面積10006畝的“獨角獸島”,并面向全球征集整體規劃設計方案。“獨角獸島”的遠景是,用5年時間,培育一家超級獨角獸企業、5家獨角獸企業及一批瞪羚企業。天津宣布將在開發區建造“獨角獸大廈”,全力打造天津市首個以獨角獸企業孵化和培育為主的新經濟產業載體,力爭發展成為京津冀地區獨角獸企業快速成長地之一。珠海擬打造“獨角獸之都”,建立全球前沿產業獨角獸超級總部基地。

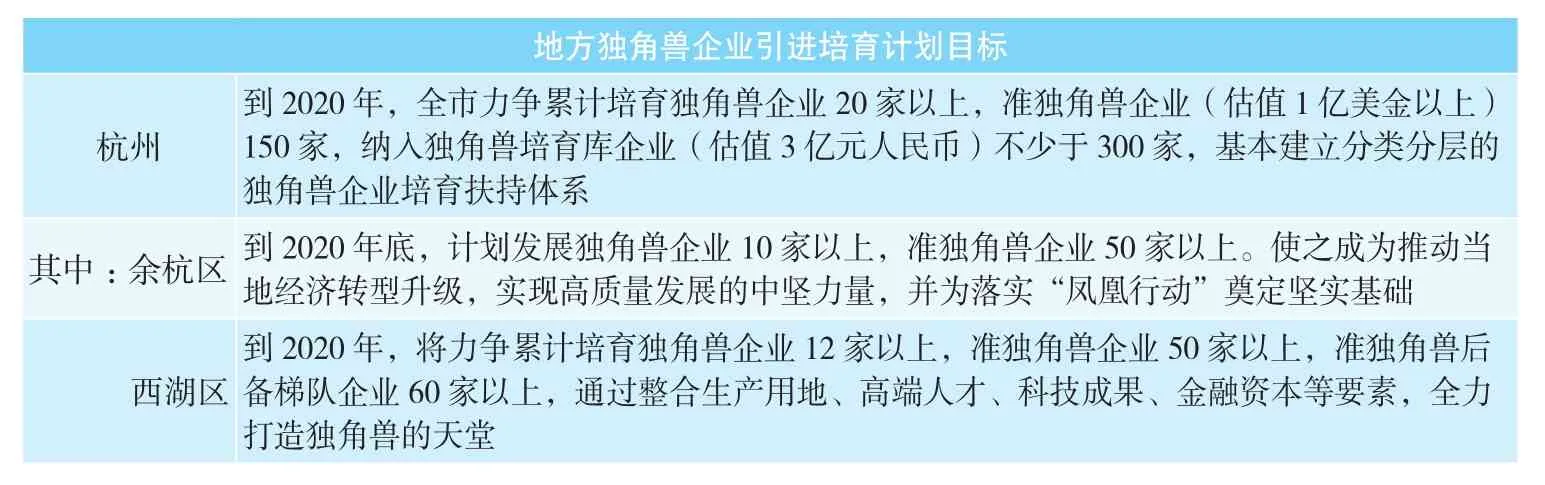

杭州到2020年,全市力爭累計培育獨角獸企業20家以上,準獨角獸企業(估值1億美金以上)150家,納入獨角獸培育庫企業(估值3億元人民幣)不少于300家,基本建立分類分層的獨角獸企業培育扶持體系其中:余杭區 到2020年底,計劃發展獨角獸企業10家以上,準獨角獸企業50家以上。使之成為推動當地經濟轉型升級,實現高質量發展的中堅力量,并為落實“鳳凰行動”奠定堅實基礎西湖區到2020年,將力爭累計培育獨角獸企業12家以上,準獨角獸企業50家以上,準獨角獸后備梯隊企業60家以上,通過整合生產用地、高端人才、科技成果、金融資本等要素,全力打造獨角獸的天堂

省級 企業數企業估值城市企業數企業估值北京 70 2764.4 北京 70 2764.4上海 34 951.5 上海 34 951.5廣東 21 663.25 杭州 18 1440.5浙江 19 1453.1 深圳 16 593.15江蘇 6 77.25 武漢 5 55湖北 5 55 廣州 3 35.6香港 3 50.6 香港 3 50.6天津 2 23 南京 2 31.85福建 1 200 天津 2 23貴州 1 20 鎮江 2 25.4遼寧 1 10.9 成都 1 15四川 1 15 東莞 1 15貴陽 1 20寧波 1 12.6寧德 1 200沈陽 1 10.9蘇州 1 10無錫 1 10珠海 1 19.5總計 164 6284 總計 164 6284

電子商務 32互聯網金融 21大健康 14文化娛樂 13物流 11交通出行 10互聯網教育 10新能源汽車 9云服務 8人工智能 6新媒體 5房產服務 5智能硬件 4大數據 4企業服務 4旅游 3軟件應用 3社交 2

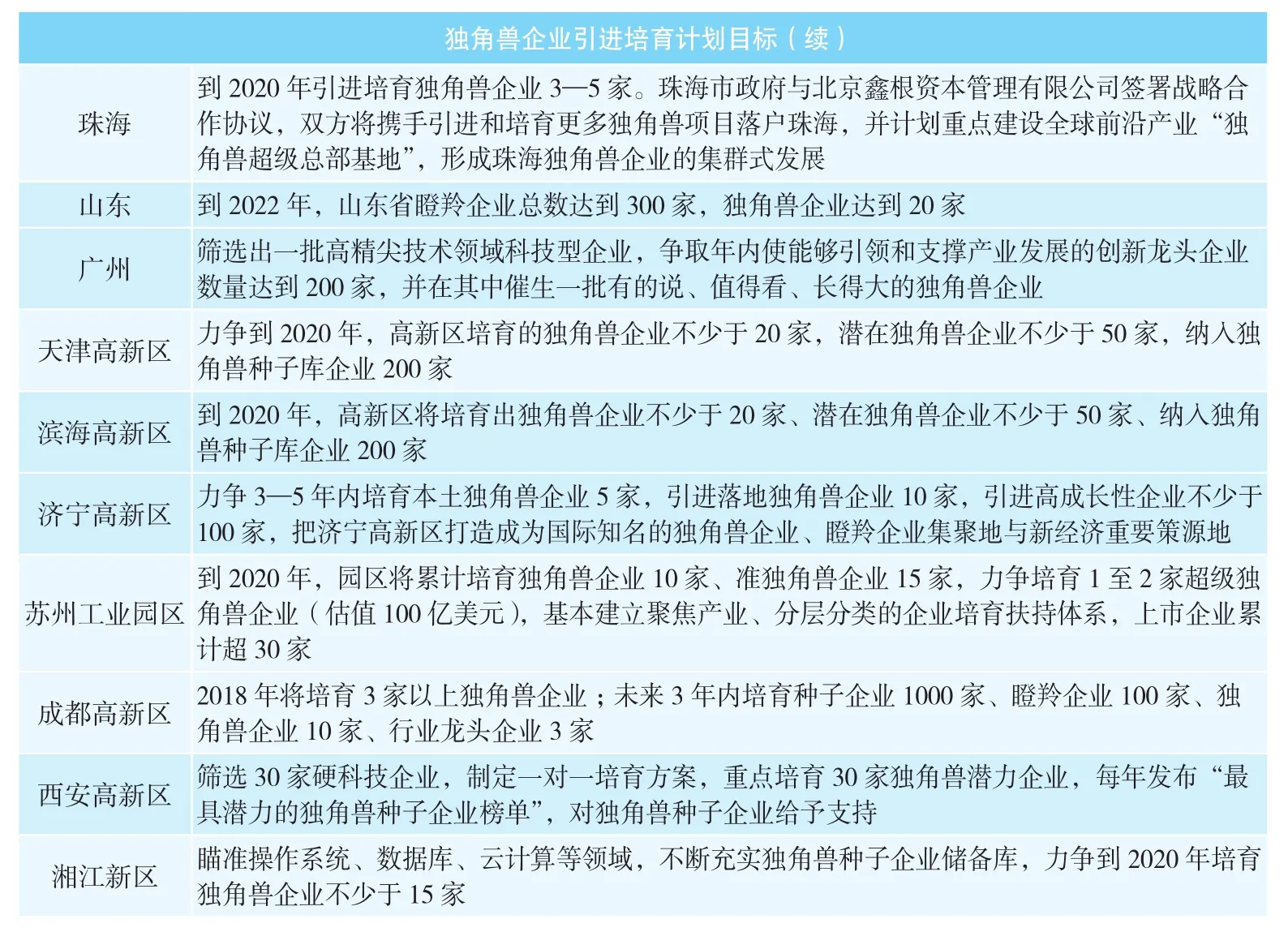

獨角獸企業引進培育計劃目標(續)珠海到2 0 2 0年引進培育獨角獸企業3—5家。珠海市政府與北京鑫根資本管理有限公司簽署戰略合作協議,雙方將攜手引進和培育更多獨角獸項目落戶珠海,并計劃重點建設全球前沿產業“獨角獸超級總部基地”,形成珠海獨角獸企業的集群式發展山東 到2 0 2 2年,山東省瞪羚企業總數達到3 0 0家,獨角獸企業達到2 0家廣州 篩選出一批高精尖技術領域科技型企業,爭取年內使能夠引領和支撐產業發展的創新龍頭企業數量達到2 0 0家,并在其中催生一批有的說、值得看、長得大的獨角獸企業天津高新區 力爭到2 0 2 0年,高新區培育的獨角獸企業不少于2 0家,潛在獨角獸企業不少于5 0家,納入獨角獸種子庫企業2 0 0家濱海高新區 到2 0 2 0年,高新區將培育出獨角獸企業不少于2 0家、潛在獨角獸企業不少于5 0家、納入獨角獸種子庫企業2 0 0家濟寧高新區 力爭3—5年內培育本土獨角獸企業5家,引進落地獨角獸企業1 0家,引進高成長性企業不少于1 0 0家,把濟寧高新區打造成為國際知名的獨角獸企業、瞪羚企業集聚地與新經濟重要策源地蘇州工業園區到2 0 2 0年,園區將累計培育獨角獸企業1 0家、準獨角獸企業1 5家,力爭培育1至2家超級獨角獸企業(估值1 0 0億美元),基本建立聚焦產業、分層分類的企業培育扶持體系,上市企業累計超3 0家成都高新區 2 0 1 8年將培育3家以上獨角獸企業;未來3年內培育種子企業1 0 0 0家、瞪羚企業1 0 0家、獨角獸企業1 0家、行業龍頭企業3家西安高新區 篩選3 0家硬科技企業,制定一對一培育方案,重點培育3 0家獨角獸潛力企業,每年發布“最具潛力的獨角獸種子企業榜單”,對獨角獸種子企業給予支持湘江新區 瞄準操作系統、數據庫、云計算等領域,不斷充實獨角獸種子企業儲備庫,力爭到2 0 2 0年培育獨角獸企業不少于1 5家

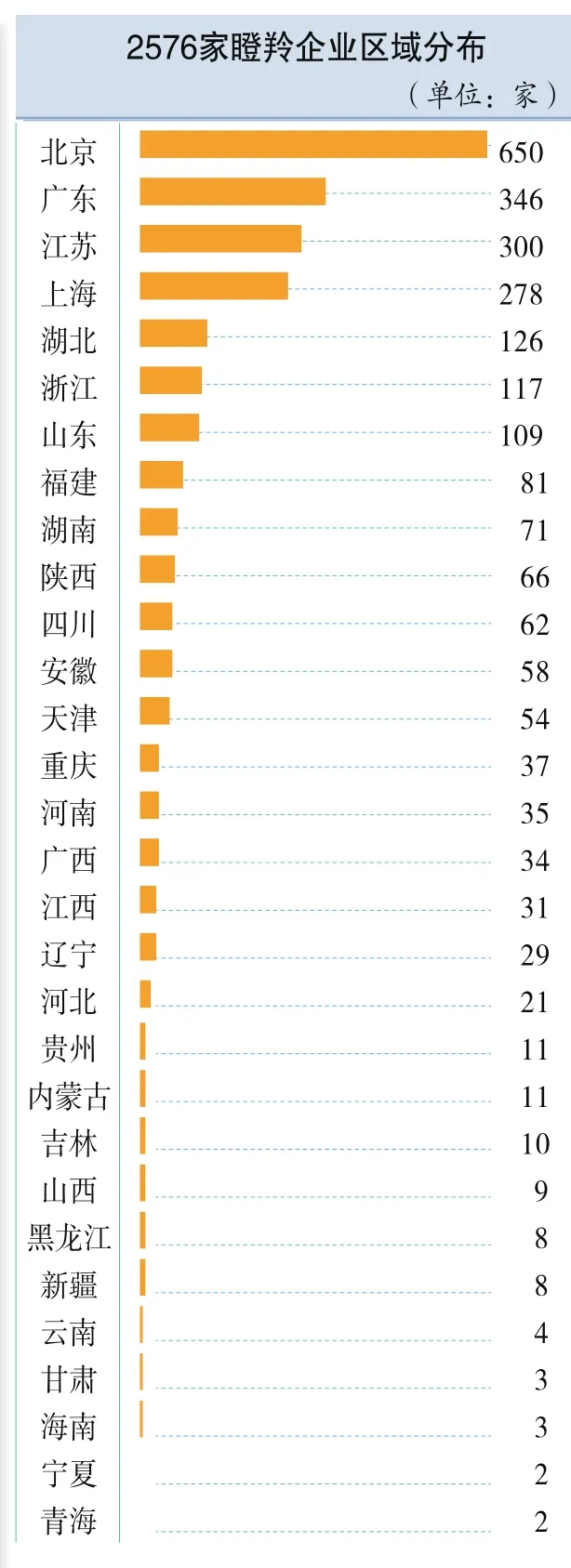

2576家“準獨角獸”企業蓄勢爆發

2017年底,科技部火炬中心與長城戰略咨詢發布的《國家高新區瞪羚企業發展報告(2017)》顯示,我國瞪羚企業達到2576家,比上一年大幅增加491家,高新區整體瞪羚率達到2.75%。從區域分布看,北京地區瞪羚企業數量最多,達到650家。其次是廣東346家、江蘇300家。湖北、陜西分別以126家、66家居中部、西部地區之首。

瞪羚企業的概念于上世紀九十年代在美國提出,“硅谷指數”將“瞪羚企業數量”作為反映硅谷經濟景氣程度的重要指標之一。我國最早于2003年在北京中關村科技園區實施“瞪羚計劃”。如今在全球的獨角獸爭奪戰的強大效應之下,多地政府將目光聚焦在“準獨角獸”企業——瞪羚企業身上,山東、福州、武漢、南京等各省市先后出臺相關政策,主要包含遴選標準與扶持政策兩部分內容。

■批量培育瞪羚企業:山東欲實現獨角獸企業“零突破”

瞪羚企業的認定主要以企業成長性指標作為遴選的基本指標,從目前出臺的文件看,營業收入(或銷售收入、總收入)指標達到500萬元是認定的最低門檻;營收增長率要求最高為50%,如南京瞪羚企業的具體范圍是“起始年收入不低于500萬人民幣,且連續3年增長率不低于50%的符合南京市4+4+1主導產業方向的企業”;考核年限最長為4年,如陜西要求“上年度營業收入1000萬元以上、連續四年營業收入年平均增長率達到25%以上、成立時間不超過10年的科技型中小企業”。

2576家瞪羚企業區域分布(單位:家)北京 650廣東 346江蘇 300上海 278湖北 126浙江 117山東 109福建 81湖南 71陜西 66四川 62安徽 58天津 54重慶 37河南 35廣西 34江西 31遼寧 29河北 21貴州 11內蒙古 11吉林 10山西 9黑龍江 8新疆 8云南 4甘肅 3海南 3寧夏 2青海 2

硅谷瞪羚企業的界定標準是:已上市的公眾公司起始年收入不低于100萬美元,且連續4年增長率不低于20%。

《歐盟統計局—OECD商業統計手冊》認為:瞪羚企業是成立時間不超過5年,3年期間營業額或雇員數量的平均年化增長率超過20%,并且至少擁有10名以上員工的高成長企業。同時,該手冊首次重點研究了瞪羚企業對區域經濟發展的作用,提出了“瞪羚率”指標,即在特定區域內瞪羚企業占所有企業的比例。

在符合成長性要求的前提下,滿足創新能力指標或行業影響力指標的企業可以優先認定。從研發投入強度指標看,2.5%是最低要求,廣西、陜西要求認定的企業“近兩年平均研發投入強度超過5%”。從人才儲備看,株洲高新區要求“企業科研人員占職工總數10%以上”,蘇州要求更高,認定企業“直接從事研究開發的科技人員占職工總數的比超過15%”。

另外,部分省市還提出了瞪羚企業培育目標。如山東省計劃到2022年,全省瞪羚企業總數達到300家;蘇州工業園區計劃到2020年培育瞪羚企業150家、瞪羚培育企業200家。

陜西 上年度營業收入1000萬元以上、連續四年營業收入年平均增長率達到25%以上(欠發達地區可適當降低標準,但不低于15%)、成立時間不超過10年的科技型中小企業山東上年度總收入在2000萬元—1億元的企業,近兩年收入復合增長率達30%或利潤復合增長率達30%上年度總收入在1億—4億的企業,近兩年收入復合增長率達到25%或利潤復合增長率達到25%;上年度總收入在4億元及以上的企業,近兩年收入復合增長率達到20%或利潤復合增長率達到20%廣西年銷售收入區間在1000萬元—2000萬元,近兩年銷售收入年均增長率達到25%以上,且年納稅額增長不低于15%;年銷售收入區間在2000萬元—1億元,近兩年銷售收入年均增長率達到20%以上,且年納稅額增長不低于10%;年銷售收入區間在1億元以上,近兩年銷售收入年均增長率達15%以上,且年納稅額增長不低于10%蘇州 在蘇州大市工商登記注冊、成立三年以上,具有法人資格的企業。企業上年度營業收入不低于5000萬元,原則上不超過5億元,近三年主營業務收入或凈利潤的平均增長率不低于15%;泉州上年度主營業務收入在1000萬元(含)—5000萬元的企業,近兩年主營業務收入或凈利潤的年均復合增長率達到30%;上年度主營業務收入在5000萬元(含)—2億元的企業,近兩年主營業務收入或凈利潤的年均復合增長率達到20%等寧波主營業務收入10億元以上,考核年度的銷售增長速度不低于30%,或高于同期全市規上工業平均增速10個百分點,且年度實際上繳稅收增幅不低于20%;主營業務收入1—10億元之間,考核年度的銷售增長速度不低于40%,或高于同期全市規上工業平均增速20個百分點,且年度實際上繳稅收增幅不低于20%;主營業務收入1億元以下,考核年度的銷售增長速度不低于50%,或高于同期全市規上工業平均增速30個百分點,且年度實際上繳稅收增幅不低于20%南京 要求企業連續四年營收增長率不低于20%。企業的具體范圍是起始年收入不低于500萬人民幣,且連續3年增長率不低于50%的符合南京市4+4+1主導產業方向的企業

■大手筆投入助瞪羚企業騰飛:武漢設立10億元基金

各地對瞪羚企業的扶持政策主要包括認定獎勵、創新獎勵、成立引導基金、貸款貼息支持等多方面。其中,山東省成為全國第一個由省級政府部門組織、在全省范圍內開展瞪羚企業培育和獎勵工作的省份,并提出“在2017至2019年期間,省財政每年根據預算安排對新評選認定的瞪羚企業給予一次性獎勵50萬元”。素有“中國光谷”之稱的武漢東湖高新區提出支持企業發展的“瞪羚十條”。其中,當年認定的瞪羚企業可享受不超過100萬的銀行貸款貼息補貼;金融機構為瞪羚企業提供無抵押貸款的,可享受不超過本金80%、金額不超過500萬的風險補償;設立10億元的瞪羚基金,為瞪羚企業提供全方位融資服務。陜西省對經認定的省級瞪羚企業給予不超過30萬元的研發經費補貼,國家級瞪羚企業不超過50萬元。

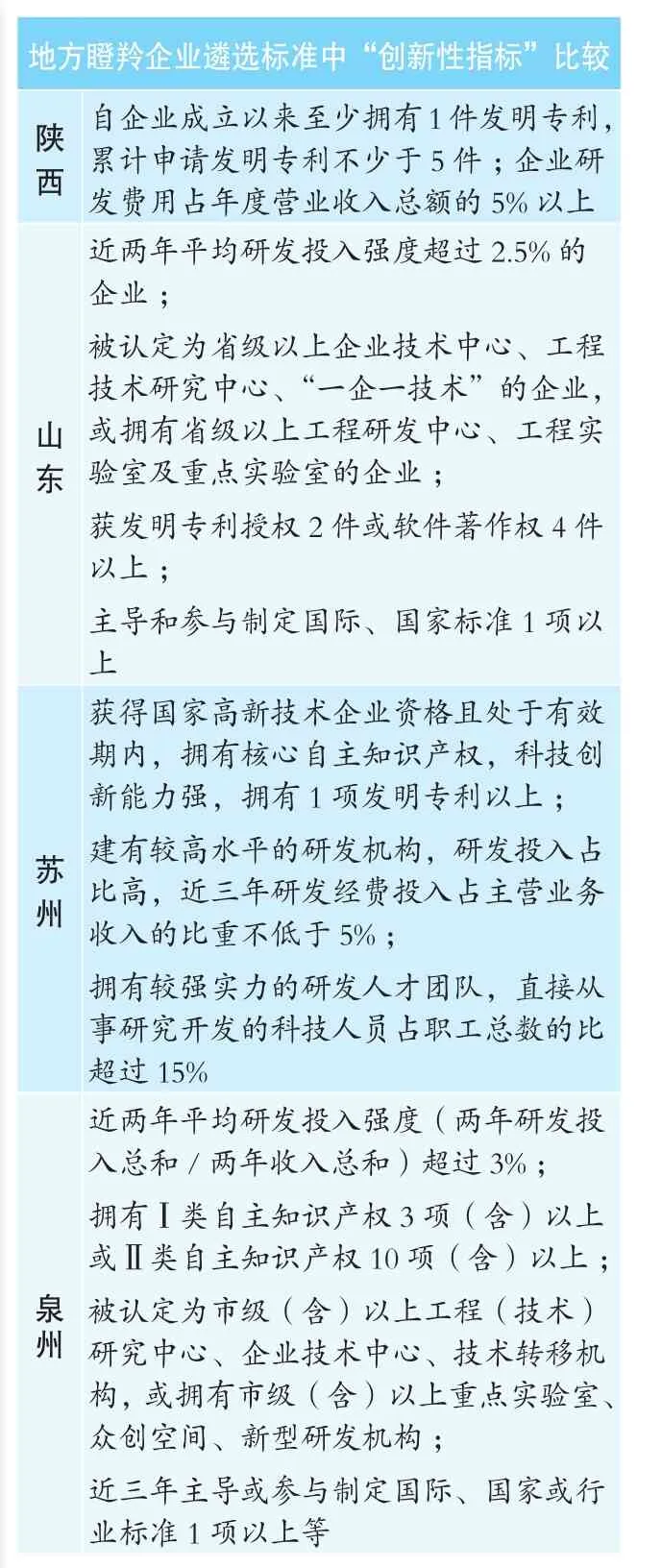

陜西自企業成立以來至少擁有1件發明專利,累計申請發明專利不少于5件;企業研發費用占年度營業收入總額的5%以上山東近兩年平均研發投入強度超過2.5%的企業;被認定為省級以上企業技術中心、工程技術研究中心、“一企一技術”的企業,或擁有省級以上工程研發中心、工程實驗室及重點實驗室的企業;獲發明專利授權2件或軟件著作權4件以上;主導和參與制定國際、國家標準1項以上蘇州獲得國家高新技術企業資格且處于有效期內,擁有核心自主知識產權,科技創新能力強,擁有1項發明專利以上;建有較高水平的研發機構,研發投入占比高,近三年研發經費投入占主營業務收入的比重不低于5%;擁有較強實力的研發人才團隊,直接從事研究開發的科技人員占職工總數的比超過15%泉州近兩年平均研發投入強度(兩年研發投入總和/兩年收入總和)超過3%;擁有Ⅰ類自主知識產權3項(含)以上或Ⅱ類自主知識產權10項(含)以上;被認定為市級(含)以上工程(技術)研究中心、企業技術中心、技術轉移機構,或擁有市級(含)以上重點實驗室、眾創空間、新型研發機構;近三年主導或參與制定國際、國家或行業標準1項以上等

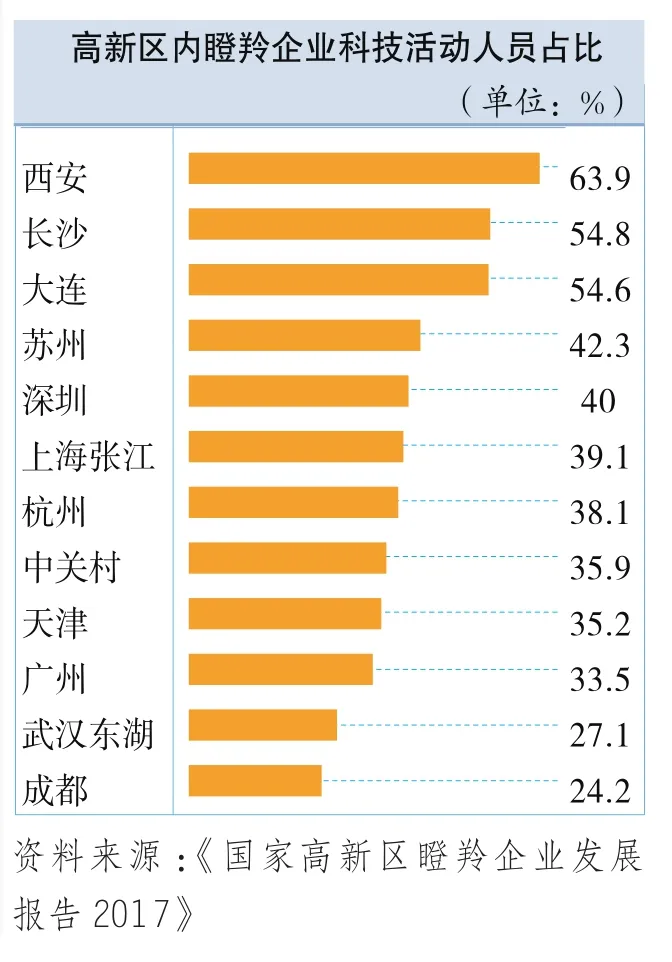

西安 63.9長沙 54.8大連 54.6蘇州 42.3深圳 40上海張江 39.1杭州 38.1中關村 35.9天津 35.2廣州 33.5武漢東湖 27.1成都 24.2資料來源:《國家高新區瞪羚企業發展報告2017》