孔子收學費嗎

文 / 朋朋哥哥

九月,對學生來說,代表著又一個新學年的開始。在我們中國,實行的是九年義務教育制度,小學和初中的學費都是由國家來承擔的,不用再交學費了。那在古代上學要不要交學費呢?兩千多年前的大教育家孔子教書又會收多少學費呢?今天我們就聊聊這個話題吧。

其實,關于孔子教書收不收學費這件事情,從古至今都是有爭論的。有人認為,孔子自己都說了,不管什么樣的人都有受教育的權利,那他怎么可能會收錢呢?還有人認為,孔子當然會收學費了,這可是弟子入學時的重要禮儀,那時的學費被稱為“束脩(xiū)”。

“脩”在《說文解字》中的解釋是“脯”,簡單來說,就是不加調料和香料制作出來的肉干。在古代,食物保存的方法并不像今天這樣成熟,肉類是很容易變質的,所以人們會把肉加工成肉干。那“束脩”里的“束”是什么意思呢?宋代的朱熹解釋為“十脡(tǐng)為束”,這里的“脡”的意思是長條形的肉干,十條肉干捆在一起叫作“束”。這樣看來,孔子收的學費應該是十條肉干。

第一次聽到孔子收肉干作為學費這件事情時,你的腦袋里是不是冒出了很多疑問呢?你想,孔子收那么多弟子,每個弟子送十條肉干,這得收多少哇?有些窮學生可能自己都吃不飽,要是沒有肉干交學費,那孔子就不教他了嗎?其實,這樣的疑問不只你有,很多人都想到了。

有人是這樣解釋的:在古代,人們正式會面時,客人要送見面禮,以表示對主人的尊敬。主人的身份地位不同,所需要的見面禮也有不同,比如大夫這個級別的貴族就要用大雁當見面禮,級別最低的庶人的見面禮則是雞鴨。肉干算不上什么體面的見面禮,孔子之所以這么做,并不是真的需要那么多的肉干,那哪吃得完?學生送束脩最主要的意義是表示對老師的尊重以及對禮儀的遵守。對了,還有人說,這些被當作見面禮的肉干,孔子是要退回去的。

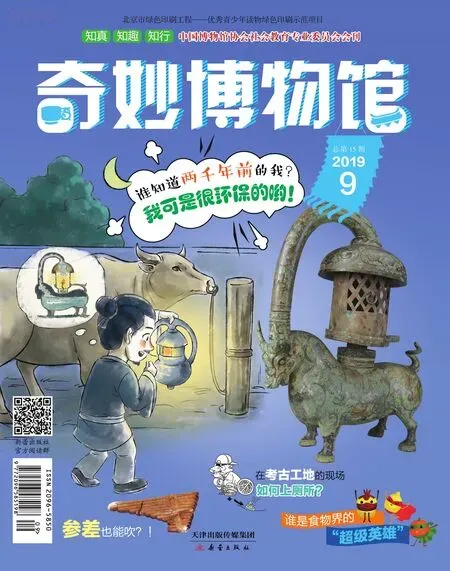

《孔子杏壇講學圖》

但也有人說,束脩指的并不是肉干,而是把頭發(fā)扎起來,并且做些裝飾的意思,引申為十五歲以上的男子。只是到了漢代之后才有人把束脩當作學費來解釋,而且越來越多的人認可了這種說法。甚至在唐代,束脩禮已經成為學生拜師學藝的基本禮儀,相應的學費種類也多了起來,不僅有酒、肉干,還有絲綢等等。普通百姓很難承受這樣昂貴的學費,為此,政府還采取了一系列的助學措施,比如由國家承擔一部分費用甚至免除學雜費等等,保證學生能夠安心求學。

關于古代學費的問題,咱們先聊到這里。祝福你在新學期里,好好學習,天天向上!