吉林省樺甸市奶子溝金礦床地質特征及成礦規律

付 猛

(中國建筑材料工業地質勘查中心吉林總隊,吉林 長春 130033)

1 區域地質背景

測區大地構造位置位于華北陸塊(Ⅲ-5)、龍崗(吉南)復核地塊(Ⅲ-51)、白山地塊(Ⅲ-51d),所屬成礦帶為遼吉Ⅲ級成礦帶鐵嶺-靖宇(次級隆起)鐵-金-銅-鉛-鋅-石膏成礦亞帶,夾皮溝-金城洞金-鐵-銅-鎳Ⅳ級成礦帶南緣,柳河-那爾轟金-銅-鐵-鉻-鎳Ⅳ級成礦帶西側[1]。

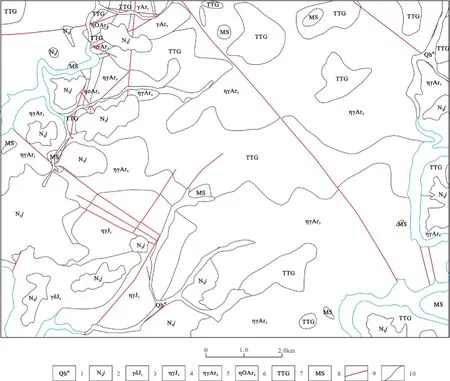

圖1 區域地質略圖

區內巖石以太古宙高級變質巖為主,主要有:變質表殼巖(斜長角閃巖、黑云斜長片麻巖、黑云變粒巖、磁鐵石英巖),變質深成侵入巖(英云閃長質片麻巖、奧長花崗質片麻巖、花崗閃長質片麻巖及變二長花崗巖),此外還有部分基性—超基性脈巖類及中酸性侵入巖。

本區構造發育,由于處于長期活動的構造巖漿帶上,經歷多次構造運動,形成以北西、北東及近東西向為主的構造格架。早期構造一般具有韌性變形特征,晚期多表現脆性構造特點,各構造具有長期、多次活動性,形成彼此間相互切割、破壞、繼承及疊加的構造形跡。北西向構造是區域內主要控礦構造之一,夾皮溝金礦、大架溝金礦均受其控制。

區域內的礦化類型主要有蝕變巖型、石英脈型、隱爆角礫巖型和(構造)角礫巖型。金屬礦化有黃鐵礦化、黃銅礦化、方鉛礦化和閃鋅礦化,蝕變主要有硅化、綠泥石化、高嶺土化和碳酸鹽化[2]。

2 礦床地質特征

2.1 巖石

主要以太古宙變質的鉀質系列的二長花崗巖,次為鈉質系列(即TTG巖組)的英云閃長巖、奧長花崗巖、石英閃長巖等;其它巖石主要有阜平期、加里東期和燕山期的斜長角閃巖、變輝長巖、閃長巖、流紋斑巖、霏細斑巖和煌斑巖脈巖,其中太古宙的英云閃長巖和燕山期的脈巖發育地段多與金銀礦化關系密切。

2.2 構造

區內構造主要有近EW向韌性剪切帶和NE及NEE向構造蝕變帶。近EW向韌性剪切帶內的巖石蝕變普遍強烈,各類片麻巖的片麻理及片理發育,長英質礦物壓扁拉長現象明顯,局部可見似層狀和條帶狀構造及長英質注入脈條。此外,在帶內及其附近見有規模較小的東西向破碎帶。近EW向控制蝕變巖型金銀礦體的產出。NE向構造控制石英脈型金礦體的分布。

2.3 地球物理異常特征

異常呈斷續帶狀,走向近東西,向東沒封閉。視電阻率為1000*m左右,為低阻高極化異常。此異常西端與正在開采的礦體距離較近,推斷與礦體關系密切。東段在英云閃長巖內,地表無礦化、脈巖等其它地質體。總之,依據物探電法成果推斷,礦區內具備進一步尋找金(銀)礦產的條件,特別在深部則存在尋找厚大礦體的相關信息。

2.4 地球化學異常特征

共發現異常3處,總體呈近東西向展布。主要為Au、Ag元素及低含量的As元素組合異常,強度中等;Au元素極大值71×10-9;Ag元素極大值1.6×10-9,具有明顯的濃集分帶特征。Au元素異常以兩部分分布在Ag元素異常內,面積約0.18km2。經驗證,異常內發現了Ⅰ-1號NEE向的銀、金礦體。銀最高品位2718.0×10-9,平均為60.59×10-9;金最高品位為42.10×10-9,平均為4.05×10-9。

2.5 礦化蝕變

區內有兩種礦化類型,其一為石英脈型,其二為蝕變巖型。

石英脈型金礦化:出露在英云閃長巖與石英閃長巖接觸部附近,金屬硫化物呈條帶狀,團塊狀,侵染狀及網脈狀分布,金屬礦物有黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、銀金礦。脈石礦物:有石英、長石、絹云母、綠泥石、高嶺土、方解石等。

蝕變巖型金礦化:產在近EW向韌性剪切帶中,金屬硫化物呈條帶狀,團塊狀,侵染狀及網脈狀分布,金屬礦物有黃鐵礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃銅礦、銀金礦。脈石礦物:有長石、絹云母、綠泥石、高嶺土、方解石等。

圍巖蝕變主要有硅化、絹云母化、綠泥石化及高嶺土化、碳酸鹽化等,屬中低溫礦化蝕變組合。金屬礦化主要為黃鐵礦化、黃銅礦化、方鉛礦化及磁黃鐵礦化。

2.6 金礦(化)體特征

1號金礦體:地表控制延長75米,ZK11-1號、ZK7-1號孔深部驗證斜深120m處,礦化較強但分析品位都在0.10×10-6;地表礦體呈豆莢狀,中間窄,兩端膨脹。其走向NE55°,傾向NW,傾角75°。

金品位為3.48~23.00×10-6,平均品位6.82×10-6;銀品位在207.03~2500×10-6,平均品位328.86×10-6,水平厚度0.4m~2.7m,平均水品厚度0.92m。礦體圍巖上盤為英云閃長巖破碎蝕變帶,下盤為細粒閃長巖脈。近礦熱液蝕變有硅化、絹云母化、綠泥石化及高嶺土化等。

2號金礦體:地表推斷延長40米,走向近東西,傾向南,傾角60°,ZK3-1號孔控制斜深180m,礦體穿礦1.2m,金品位2.57°×10-6,銀品位3.0×10-6,總體礦體水平厚度0.6m。金平均品位5.80×10-6,銀品位6.40×10-6。形態呈薄脈狀,圍巖為破碎蝕變的英云閃長巖,礦體與圍巖界限不清,只能用化學分析加以確定。蝕變有硅化、絹云母化、高嶺土化、綠泥石化。

3號金礦體:地表礦體推測延長25米,ZK3-1號孔控制斜深160m,總體礦體水平厚度0.65米,走向近東西,傾向南,傾角60°,金品位2.64×10-6,銀品位6.20×10-6,金平均品位4.67×10-6,銀品位18.00×10-6,形態呈薄脈狀。圍巖為蝕變破碎的石英閃長巖,礦體與圍巖界限不清,蝕變見有硅化、絹云母化、綠泥石化。

礦石類型:礦體工業類型屬蝕變巖型金礦床,按氧化種類可劃分為:氧化礦、混合礦與原生礦三種礦石類型。自然類型有銀金礦石(金~多金屬硫化物型)和金礦石(伴生銀即石英黃鐵礦型),除1號礦體為金銀礦外,其他金礦體為伴生銀[3]。

3 成礦規律

3.1 地層與成礦關系

地層不僅控制著遠景區內某些沉積及沉積變質礦產形成,同時也是內生礦產形成的重要條件之一,即某些地層構成某些內生礦產的礦源層或直接圍巖。測區內地層(包括火山巖地層)分布較廣,約占全區面積的60%,其中大部分為新近系軍艦山組玄武巖。測區內與礦產關系密切的地層主要為太古界表殼巖,分布面積約2.3km2,均受不同程度的混合巖化作用,呈大小不等的殘留體分布于太古代變質深成侵入巖中。巖性以黑云斜長片麻巖、斜長角閃巖為主,夾有黑云變粒巖、石榴石英片巖及磁鐵石英巖。結合已有礦(床)點及新發現礦(化)點,表明金銀的礦產的形成與該組關系較為密切,其不僅是測區內金等內生礦產的有利圍巖,而且可能為本區金、銀及其它礦產的形成提供重要的物質來源,即為上述礦產的礦源層。

3.2 侵入巖與成礦關系

測區內侵入巖與內生礦產的形成關系密切,在巖漿上升過程中不僅從地殼深部乃至上地幔帶來的成礦物質,而且在巖漿本身形成的熱量及大量氣液參與從圍巖中萃取有益組分,在有利空間富集成礦,并且部分礦體、礦化體即產于巖體內。測區內侵入巖主要為太古代變質深成侵入巖與燕山期侵入巖。太古代變質深成侵入巖分布面積較大,主要由TTG巖系與變二長花崗巖組成。早太古宙的巖漿巖經歷多次變質變形作用,已變成灰色片麻巖類。晚太古宙大規模花崗巖侵入,“蠶食”了早期變質巖。礦產的形成多分布于片麻巖與變二長花崗巖的接觸帶部位,尤其是與接觸部位的韌性剪切帶有關。

燕山期侵入巖在本區的分布范圍約10km2,巖體展布受北東向及北西向構造控制,據鄰區資料顯示,該侵入體的巖石光譜分析,金、銀、銅的含量高于地殼相應巖石的豐度值,表明該期侵入活動對于Au、Ag、Cu等礦產形成較為有利。其成因主要是巖漿后期熱液沿北東、北西向斷裂充填或充填交代形成以含金為主的石英脈、交代蝕變巖。這些礦產的形成與該期巖漿侵入活動具有空間山相伴生、時間上相接近的密切關系。該期巖漿活動不僅為金屬礦產的形成提供了重要的物質來源,而且巖漿后期的熱液活動使得某些金屬元素得以富集,在有利的空間形成礦體或礦化體。

3.3 構造與成礦關系

測區內斷裂構造較為發育,以斷裂構造與礦產的形成關系最為密切。斷裂構造不僅控制外生礦產(沉積盆地)的形成,同時對測區內絕大多數內生礦產的形成也起著重要的控制作用。

由遙感影像、航磁資料綜合顯像及野外實地調查得知:本區斷裂構造主要分北西向、北東向、南北向與東西向四組構造帶,即有韌性剪切帶性質,又有后期脆性特征,并具有導礦控礦特點,它們的構造形跡均具有長期活動特征,局部在空間展布上形成相互切割的構造格局。其中北東向與北西向斷裂構造對礦產的形成影響較大,尤其是兩組構造的交匯部位,有利的礦產的形成。測區內已有礦(化)點受構造控制的現象十分明顯,多產于斷裂帶附近及兩組構造的交匯部位和韌性剪切帶中。

3.4 圍巖蝕變與成礦關系

測區內引起圍巖蝕變的因素有區域變質作用、混合巖化作用、巖漿侵入作用及火山作用等。這些地質作用所形成的氣水熱液與業已形成的巖石發生范圍廣闊交代作用,形成各種類型的蝕變。經統計本區出現的蝕變類型主要有:硅化、絹云母化、綠簾石化、綠泥石化、鉀長石化、碳酸鹽化、高嶺土化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、次閃石化等。結合原有礦點及新發現礦點周邊的蝕變現象,測區內以金為主的內生礦產關系密切的圍巖蝕變有硅化、褐鐵礦化、絹云母化、綠泥石化及黃鐵礦化等。

綜上所述,測區內以金為主的內生礦產,具有以下幾個方面的特征:

(1)成礦時代以燕山期為主,成因類型為熱液型,其熱液來源主要為燕山期的酸性侵入巖體,測區內存在的礦點,尤其是新發現的礦點,多存在于侵入體內部及其外圍。

(2)以金為主的內生礦產的分布主要受北東、北西向斷裂構造控制,尤其是在兩組構造的交匯部位及次級斷裂中富集成礦。

(3)成礦物質主要來源于巖漿本身,但在巖漿及其含礦熱液上升過程中使圍巖中的金等有用元素發生活化,并遷移到巖漿及其熱液中,在有利的構造部位成礦。

(4)測區內與金等內生礦產關系密切的蝕變類型有硅化、絹云母化、綠泥石化、高嶺土化、黃鐵礦化及褐鐵礦化。

(5)測區內金礦的找礦標志:在燕山期中酸性侵入體及其外圍,北西、北東向斷裂構造或巖脈發育地段內的石英脈,特別是煙灰色石英脈及含金硫化物的石英脈;或上述地段內蝕變破碎帶內以硅化、絹云母化、黃鐵礦化、褐鐵礦化等疊加的蝕變可視為金的直接找礦標志。Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As等元素的地球化學分散暈或其硫化物的機械分散暈異常可作為找金礦的間接標志[4]。