黃銅礦生物浸出過程中的鈍化作用研究進展

辛靖靖 劉金艷, 伍贈玲,3 張海陽 張水龍 楊林恒

(1.福州大學紫金礦業學院,福建福州350116;2.固體廢物處理與資源化教育部重點實驗室,四川綿陽621010;3.紫金礦業集團股份有限公司低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室,福建上杭364200)

銅是一種與人類生活息息相關的有色金屬,應用范圍遍及電氣工程、輕工業、機械、建筑、國防等眾多領域。我國是銅消費大國,但國內的銅資源相當短缺,國產銅精礦只能滿足國內冶煉廠生產需求的40%[1],特別是近年來,隨著我國科學技術的迅猛發展,對銅的需求量也越來越大,國內眾多冶煉廠紛紛擴大生產,導致銅原料的供應矛盾日益突出,每年需要進口大量的銅精礦,其進口量占世界銅精礦總出口量的30%以上。因此,加強資源開發力度,提高資源利用率刻不容緩。

黃銅礦是地球上含量最多且濕法冶金技術難以浸出的銅礦物,其儲量占我國銅礦資源總量的70%左右[2],大部分的黃銅礦資源為低品位、與其他礦物共伴生的銅礦資源。傳統的冶金工藝僅適用于處理品位相對較高的礦石,不僅能耗大,而且還會造成嚴重的環境污染。生物浸出技術具有工藝簡單、節能、綠色環保等特點,越來越受到業界的重視[3]。

1 黃銅礦生物浸出過程中鈍化膜的種類及其產生的影響因素

細菌浸出技術是近年研究的熱點,但由于細菌浸銅耗時長、浸出率較低,因此,研究進展相對滯后。造成銅浸出耗時長、浸出率低的原因,普遍認為是由于在浸出過程中產生了難溶物,隨著浸出的進行,難溶物會慢慢沉積在礦物表面,形成一層致密的膜,從而阻礙銅礦物的進一步溶解,業界將這種現象稱為“鈍化”[4]。

1.1 鈍化膜的種類

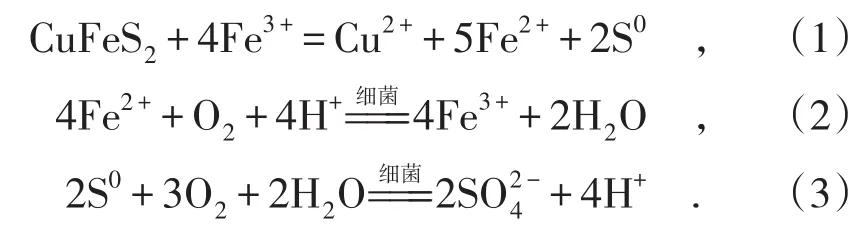

在酸性浸出體系中,黃銅礦中的硫元素被Fe3+氧化為S0,鐵元素和銅元素以離子的形式進入浸出液中(式(1)),浸礦菌又將Fe2+氧化為Fe3+(式(2)),實現了Fe3+的再生,繼續氧化、溶解黃銅礦;同時浸礦菌又將S0氧化為硫酸(式(3)),使浸出體系的pH值維持在較低水平,有利于嗜酸菌的生長和黃銅礦的浸出[5]。

生物浸出技術能夠有效地從低品位次生硫化銅礦中浸取有價金屬。按照上面的反應式,細菌氧化浸出黃銅礦的反應可持續進行,但在黃銅礦的實際生產實踐過程中,銅的浸出率卻非常低。這是由于黃銅礦表面易產生鈍化層,阻礙反應物和產物的擴散,從而降低了銅的浸出率。

多年來,廣大學者就黃銅礦的鈍化進行了大量的研究。雖然多數學者都認為是黃銅礦的鈍化影響了銅的浸出,但對于鈍化層的物質組成及形成過程看法不一,大多數學者認同的幾種可能造成鈍化的物質包括單質硫、多硫化物、黃鉀鐵礬等。

1.1.1 硫層

硫單質是細菌浸出黃銅礦過程的產物,眾多學者的研究結果也證實了單質硫的存在,并且發現其阻礙了黃銅礦的氧化溶解。Bevilaqua等[6]利用細菌浸出黃銅礦,發現黃銅礦表面吸附的細胞、生物分子和單質硫能使黃銅礦鈍化。Klauber等[7]研究細菌浸出黃銅礦時發現,浸礦初期硫元素大多以硫單質的形式沉積在礦物表面,僅少量以二硫化物的形式存在。

1.1.2 多硫化物

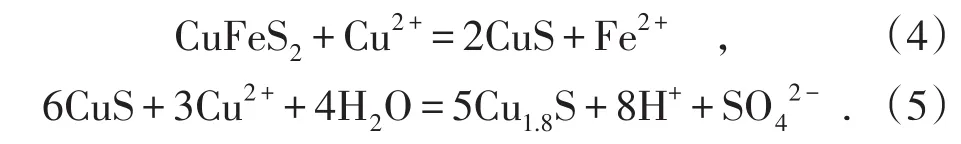

一些研究者認為,在細菌浸出黃銅礦的過程中,因為其表面鐵和銅的擴散速率存在差異,鐵會先于銅從礦石表面溶解進入浸出液,從而生成具有金屬缺陷的多硫化物的鈍化膜。Cordoba等[8]在研究氧化還原電位對黃銅礦在酸性鐵鹽溶液中溶解的影響時發現,浸出過程中生成了銅藍,并且認為黃銅礦的氧化浸出分為2步:

即首先被Fe3+氧化生成銅藍,然后銅藍被Fe3+繼續氧化,銅離子進入浸出液中。Sasaki等[9]利用嗜酸氧化亞鐵硫桿菌浸出黃銅礦,浸出結束后對浸渣進行檢測,發現在黃銅礦表面存在銅藍和硫,因此認為是銅藍和硫鈍化了黃銅礦。Acres等[10]研究發現,不論是在酸性還是堿性條件下生物浸出黃銅礦,硫都會以多硫化物的形式沉積在礦物的表面。

1.1.3 黃鉀鐵礬層

細菌氧化浸出礦物的過程中,Fe3+是必不可少的氧化劑,Fe3+氧化溶解礦石被還原為Fe2+,細菌再通過把Fe2+氧化為Fe3+來獲得生長所需的能量。但Fe3+的存在會使銅礦物表面生成黃鉀鐵礬,并導致黃銅礦的鈍化,從而影響銅的浸出。Sasaki等[11]在利用A.f菌浸出黃銅礦的過程中,發現礦渣的主要成份是黃鉀鐵礬。Kinnunen等[12]研究細菌浸出黃銅礦時,發現黃銅礦的表面不但有硫單質層,同時還有黃鉀鐵礬層,黃鉀鐵礬層位于硫層之上,因此認為這2種膜都會對黃銅礦的浸出產生不利影響。

1.2 影響鈍化膜形成的因素

黃銅礦的細菌浸出受浸礦條件的影響,眾多學者對其鈍化層進行研究,得到的結論卻不一致,因為鈍化膜的形成不但與黃銅礦自身的晶體結構有關,還與黃銅礦生物浸出過程的研究方法和浸出條件等因素有關。浸礦條件不僅會影響黃銅礦氧化溶解速率,而且會影響中間產物的存在形式及其在礦物表面的積累,因此合理地調控浸出條件,可大大提高銅的浸出效率。

1.2.1 礦漿pH值和鐵離子濃度

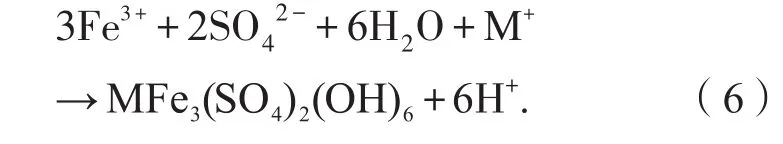

在細菌浸出黃銅礦的體系中,同時存在Fe2+和Fe3+,隨著硫化礦物的浸出,可溶解礦物越來越少,只有少量Fe3+被還原為Fe2+,最終鐵元素大多以Fe3+形式存在于溶液中。當溶液的pH值和Fe3+濃度達到鐵礬類物質的生成條件時,就會有鐵礬類物質生成(M代表

細菌的生長繁殖及其在礦物表面的吸附情況會受到pH值的影響,而且pH值還是影響黃鉀鐵礬生成的重要因素。馬鵬程等[13]對黃銅礦在生物浸出過程中的鈍化現象進行研究,在礦物表面的XRD圖譜中發現了黃鉀鐵礬的衍射峰,并且隨著浸出體系礦漿pH值的增大黃鉀鐵礬的沉積量也隨之增大。王長秋等[14]對黃鉀鐵礬的生成條件進行研究,發現pH值越大,三價鐵離子含量越高,黃鉀鐵礬的生成量越多,并且當Fe3+濃度大于0.05 mol/L時,就會產生較純的黃鉀鐵礬;在pH=2.60~3.10時,2 d就會產生大量的黃鉀鐵礬沉淀。

較低的Fe3+濃度和較低的pH值可抑制黃鉀鐵礬的生成。Fe3+濃度和礦漿pH值對細菌浸出硫化礦物的影響較大。Fe3+是細菌氧化浸出黃銅礦過程中的重要氧化劑,Fe3+與硫化銅礦物作用,自身被還原為Fe2+,細菌再將Fe2+氧化為Fe3+。當Fe3+濃度過低時,硫化銅礦物的氧化速率會受到影響,使得浸出周期大大延長,不利于工業生產;pH值較低時,細菌的活性大大降低,難以發揮氧化浸出的作用,酸雖然也能使礦石溶解,但其溶解作用效果遠低于細菌的氧化浸出效果。較高的鐵離子濃度和適宜細菌生存的pH環境對細菌發揮氧化浸出作用有利,但在過高的鐵離子濃度下浸出會產生大量黃鉀鐵礬,大大降低銅的浸出率,因此應在保證細菌正常生長繁殖的條件下,來調節鐵離子濃度和礦漿pH值,盡可能減少黃鉀鐵礬的生成。

1.2.2 氧化還原電位

許多學者認為高氧化還原電位會使黃銅礦發生鈍化,黃銅礦的浸出速率變得很慢。Sandstrom等[15]在比較酸浸和Suifolobusmetallicus浸出黃銅礦時,發現二者在低電位(420 mV)浸出時會產生單質硫,而在高電位(620 mV)時主要產生黃鉀鐵礬。舒榮波等[16]在低pH值下,利用只對硫有氧化性的高效浸礦細菌浸出黃銅礦,向浸礦體系中加入高濃度的Fe2+來維持浸出液較低的電位,最終使銅的浸出率得到提高。Third等[17]研究發現:當溶液的氧化還原電位高于420 mV、Fe3+濃度為200 mg/L時,黃銅礦的浸出就會受到抑制。由此可見,低電位下更有利于黃銅礦的浸出。

1.2.3 溫度

溫度對鈍化膜的產生也有顯著的影響,反應溫度升高,鐵礬沉淀率增大[18]。王長秋等[14]對黃鉀鐵表K+、或):礬的產生條件進行研究,發現常溫下,pH值小于2.60時,需要數月時間才能產生黃鉀鐵礬;而當溫度升高到90℃左右、pH=1.20~3.10時數天時間就會產生黃鉀鐵礬。時啟立等[19]在利用細菌制取黃鉀鐵礬時,發現在30℃、pH=4.1時得到的產品最純,黃鉀鐵礬的純度達89%。Daoud和 Karamanev[20]在研究A.f菌氧化Fe2+過程中形成黃鉀鐵礬的情況時,發現在pH=1.6~1.7、溫度為35℃時,溶液中形成的黃鉀鐵礬量最少。因此,在生物浸出黃銅礦的過程中,較低的溫度和較低的pH值有利于抑制黃鉀鐵礬的生成。

1.2.4 銅礦物的晶體結構

在浸出過程中,鈍化膜的產生不僅受浸礦條件的影響,也受礦石自身晶體結構的影響。在硫化銅礦物中,黃銅礦的晶格能最高,晶格能越大,破壞其晶格所需的能量也越大。因此,黃銅礦顆粒表面反應的產物會被黃銅礦本體中的金屬離子強烈吸引而不容易從黃銅礦表面脫離下來。當浸出液的氧化還原電位較高時,被吸附的鐵離子會發生反應,生成致密的Fe2O3,而且細菌氧化浸出過程中產生的硫單質也會被強烈吸附而生成硫層。因此,在利用常溫菌浸出黃銅礦時,黃銅礦表面易發生鈍化,銅浸出率較低[21]。蔣磊等[22]在pH=2的條件下,利用A.f菌氧化浸出黃鐵礦、黃銅礦和磁黃鐵礦,結果表明:磁黃鐵礦的氧化速率最大,黃鐵礦的氧化速率最小。研究發現,3種礦物的氧化速率與其晶型完好程度以及晶體結構密切相關:黃鐵礦具有完整的晶形,黃銅礦大多以不規則的粒狀或致密塊狀集合體形式存在,磁黃鐵礦大多以致密塊狀集合體的形式存在,而且磁黃鐵礦結構中的Fe2+有部分空位出現,使得磁黃鐵礦更容易被氧化分解。

1.2.5 小結

在細菌氧化浸出黃銅礦的過程中,內因銅礦物的晶體結構和外因鐵離子濃度、pH值、氧化還原電位、溫度等對鈍化膜的產生都有可能造成影響,低鐵離子濃度、低電位、低溫和低pH值條件下能夠抑制黃鉀鐵礬的生成。除了內因銅礦物的晶體結構不可控外,外因的改變可在一定程度上影響鈍化膜的產生,但這些外因同時也會對細菌的生長繁殖造成影響。因此,在保證細菌能夠正常氧化浸出的前提下,可通過合理配置鐵離子濃度、礦漿pH值和礦漿溫度等來盡可能減小鈍化膜的生成量,從而提高銅的浸出率。

2 強化黃銅礦生物浸出的途徑

Stot等[23]發現,一些中等嗜熱菌可以將黃鉀鐵礬中的Fe3+還原為Fe2+,從而除去黃銅礦表面的大部分黃鉀鐵礬(黃銅礦的表面僅有一層極薄的黃鉀鐵礬層),但銅的浸出率并沒有得到很大程度上的提高,這表明,礦物表面的少量黃鉀鐵礬就能使銅礦鈍化。因此,必須找到有效阻止鐵礬及其他鈍化膜產生的方法,而不是對已生成的鈍化膜進行消除處理。研究者通過大量的試驗,提出了一些減少或防止鈍化膜產生的方法,如加入合適的菌種、催化劑、表面活性劑、黃鐵礦,或是通過某種物理方法來改善黃銅礦的氧化浸出過程,從而提高銅的浸出率。

2.1 添加催化離子

在細菌浸出黃銅礦的過程中,添加金屬離子能夠催化反應的進行,很大程度上提高銅的浸出速率。因為添加的金屬離子能夠以晶格取代的方式把目標金屬置換出來,再通過浸出體系中的強氧化劑Fe3+對添加的金屬離子化學再生。由于晶格取代反應較易發生,因此,有利于提高浸出速率和浸出效果。童雄等[24]通過加入Ag+、Hg2+、Co2+、Bi3+等金屬離子來催化黃銅礦的細菌浸出過程,發現效果最好的是 Ag+,其次是Hg2+、Co2+,Bi3+的催化效果最差。Mier等[25]對Ag+和Bi3+的催化機理進行了研究,發現銀反應后最終生成的Ag2S不會沉積在黃銅礦表面,從而提高了黃銅礦的浸出率;而Bi則是通過抑制Fe3+的水解反應,使黃銅礦在較高的氧化還原電位條件下浸出,加速黃銅礦的溶解。胡岳華等[26]發現,Ag+還能通過抑制浸礦細菌的Fe2+氧化酶活性來提高銅的浸出率,使釋放到浸出液中的Fe2+積累,表現為Fe2+的氧化“滯后”,使得鐵不易形成沉淀,Ag+與礦物的反應能夠持續進行。

不同銀催化劑的催化效果不同,在不同的生物浸礦條件下,同種催化劑其催化效果也不同。張衛民等[27]考察含AgNO3、Ag2S和AgCl等3種銀催化劑對低品位黃銅礦細菌浸出的影響,發現AgNO3對銅的催化浸出效果最好,并且在浸出前期,當浸出液中的氧化還原電位小于600 mV時,銅的浸出速度較快,隨著浸出的進行,氧化還原電位會逐漸升高(大于600 mV),銅的浸出速度降低。說明黃銅礦在低氧化還原電位下更易浸出。Hiroyoshi等[28]的研究也說明了低電位下更有利于黃銅礦的氧化溶解。Blázquez等[29]研究了溫度對銀催化細菌浸出黃銅礦的影響,發現在68℃時,銀以銀薄膜的形式包裹于礦物表面,Ag+對黃銅礦的浸出沒有顯著的促進作用;在35℃時,銀以Ag2S的形式存在于黃銅礦表面,Ag+表現出較強的催化效果。因此,在利用銀催化時,溫度不宜過高。張德誠等[30]在8~10 ℃時,研究了Ag+催化A.f菌浸出黃銅礦的過程,發現在氧化浸出的初期,Ag+能表現出較強的催化作用,Ag+濃度為15 mg/L時浸出90 d,銅浸出率達58.96%,比不外加Ag+時銅浸出率提高了將近1倍。

2.2 利用原電池效應

在黃銅礦的生物浸出過程中,加入一定量的黃鐵礦可加速銅的浸出,這是因為這2種礦物在浸出過程中會形成原電池[31]。莫曉蘭等[32]研究發現,銅的浸出率受這2種礦物質量比的影響,當黃銅礦與黃鐵礦的質量比不高于5∶2時,主要是氧化亞鐵硫桿菌的氧化浸出作用;而當質量比為10∶2時,主要是原電池效應在起作用。Sadowski等[33]發現,在細菌浸出黃銅礦的過程中,加入濃度達3%的黃鐵礦時,能顯著提高銅的浸出率,細菌氧化浸出礦物2 d,銅的浸出率為60%;浸出13 d,銅的浸出率達86%。

2.3 合理利用菌種

利用高溫菌氧化浸出黃銅礦,可以縮短浸出時間,提高銅的浸出率。J·維爾凱茲[34]認為,嗜熱細菌能夠有效地減少鈍化膜的生成。這是因為當浸出液中同時存在單質硫和Fe2+時,嗜熱細菌會優先氧化單質硫而不是Fe2+,這樣不但可以減少單質硫在礦物表面的積累,而且能夠防止Fe3+在溶液中的積累,從而減少鈍化膜的生成。同時,有報道指出,在黃銅礦的氧化浸出過程中,高溫條件下,礦物表面不易形成鈍化層或者形成的鈍化層不能穩定存在[35]。Hugues等[36]利用高溫菌在78℃下攪拌氧化浸出黃銅礦,5 d的銅浸出率達90%以上。劉新星等[37]發現,中溫菌和高溫菌的混合菌群也能夠除去產生的鈍化層,在45℃、pH=2.0、礦漿濃度為150 g/L時浸礦6 d,銅的浸出率為94.26%;浸礦24 d,銅浸出率高達99.79%。

2.4 超聲波處理

在生物浸出黃銅礦之初,先用超聲波預處理礦漿,再進行微生物浸出,可提高銅的溶解速率和浸出率。這是因為超聲波能夠產生聲空化效應,為化學反應開辟許多“通道”,從而提高化學反應速度。同時,在濕法冶金中,超聲波還具有較強的機械作用,表現為固體被破壞、表面薄膜得到消除[38]。孫家壽等[39]研究發現,礦漿經超聲波處理后,銅浸出率的升高是超聲波聲空化效應影響了鈍化層在銅礦表面的形成,從而提高了反應速率,加快了銅的溶解。王貽明等[40]對超聲波作用下的黃銅礦進行浸出,發現經超聲波處理后的礦漿,其表面張力和黏度都減小,電導率升高,溶氧量增大,并且發現超聲波可以防止鈍化膜的產生,因此可顯著提高浸礦速率,與未經超聲波處理相比,銅浸出率提高了5.6~14.8個百分點。

2.5 添加表面活性劑

張瑞洋等[41]研究發現,在A.f菌浸出黃銅礦的過程中,加入聚乙二醇(PEG)能提高銅的浸出率。這是因為相對分子質量大于200的PEG能增強A.f菌氧化Fe2+的能力,使浸出液中Fe3+和細菌的濃度增高,從而加速了黃銅礦的溶解;同時,PEG還可使侵蝕作用更易向縱深進行。浸出結束后,檢測發現黃銅礦表面有明顯的氧化侵蝕、溶蝕坑,而且其表面附著有鐵的羥基化多聚物。未加PEG時,細菌氧化浸出20 d,礦物表面沒有明顯被侵蝕的痕跡,而且礦物表面附著許多絮狀的黃銨鐵礬沉淀。當向浸出體系中加入相對分子質量大于2 000的聚乙二醇30 mg/L,浸出20 d時浸出液的銅離子濃度達451.70 mg/L,比未加聚乙二醇時提高了1.11倍。

2.6 添加纖維素

宋哲名等[42]在研究纖維素對硫化銅礦浸出的影響時,發現纖維素經硫酸水解后產物為可溶性糖類,且多屬于還原糖。還原糖可將部分Fe3+還原為Fe2+,反應方程為

隨著浸出液中Fe2+濃度的增大,不但為細菌提供了更多的化能原料,而且使浸出液的氧化還原電位降低。浸出液氧化還原電位的下降可以減少鐵礬沉淀的產生,從而減少鐵礬沉淀對于礦物的包裹。

2.7 發揮陰陽離子協同催化效應

礦物在細菌浸出過程中,產生的黃鉀鐵礬、硫單質等不溶物會隨著浸礦的進行,逐漸積累并沉積在礦物表面,阻礙銅礦的進一步溶解。如果浸出液中存在某些能夠吸附到礦物表面并形成一種中間物質的離子,使沉積在礦物表面的沉淀物變得疏松,則將有利于銅礦石的氧化溶解。彭琴秀[43]在研究銀對細菌浸出硫化銅礦的催化作用時,向浸出體系中加入適量的絡合劑A,使銅的浸出率提高了約8個百分點。

2.8 小結

通過向浸出體系中加入合適的菌種、催化劑、表面活性劑或黃鐵礦,抑或是通過某種物理方法來減少或防止鈍化膜的產生,可改善黃銅礦的氧化浸出過程,提高銅的浸出率。其中以加入合適的菌種、某些催化劑或黃鐵礦最為有效。

高溫菌對黃銅礦的浸出效果比中溫菌好,能在一定程度上減少鈍化膜的生成,但該技術還處于實驗室階段,這是因為高溫菌的生存條件比較嚴苛,難以大批量地培養馴化,且要在較高的溫度下才能保持其活性,但這會顯著提高生產成本。因此,研發適合高溫菌培養的培養箱是實現高溫菌工業應用的前提。

在細菌浸出黃銅礦的過程中,Ag+、Hg2+、Co2+、Bi3+等金屬離子都能起到催化作用,其中Ag+的催化效果最好,最高效的催化劑為AgNO3。在利用銀催化劑催化浸出時,低溫和低電位條件下更有利于銅礦的浸出。

3 結語

(1)細菌浸出黃銅礦時,黃銅礦表面的鈍化是造成銅浸出率不高的根本原因。造成黃銅礦表面鈍化的物質包括黃鉀鐵礬、單質硫、多硫化物等,具體哪種鈍化膜起主要作用尚需進一步研究確定。

(2)黃銅礦的生物浸出過程中鈍化膜的產生受環境因素、礦物自身因素及研究方法等多種因素的影響。低鐵濃度、低電位、低溫和低pH值均能抑制黃鉀鐵礬的生成。在保證細菌能夠正常氧化浸出的前提下,可通過合理配置鐵濃度和pH值、溫度等外因,來盡可能減少鈍化膜的生成量,從而提高銅的浸出率。

(3)尋找減少或消除黃銅礦鈍化的方法是未來研究的熱點,浸礦條件的調控和合適菌種的使用是解決黃銅礦鈍化的有效方法。