土坑村 浸潤百年滄桑

黃瑋

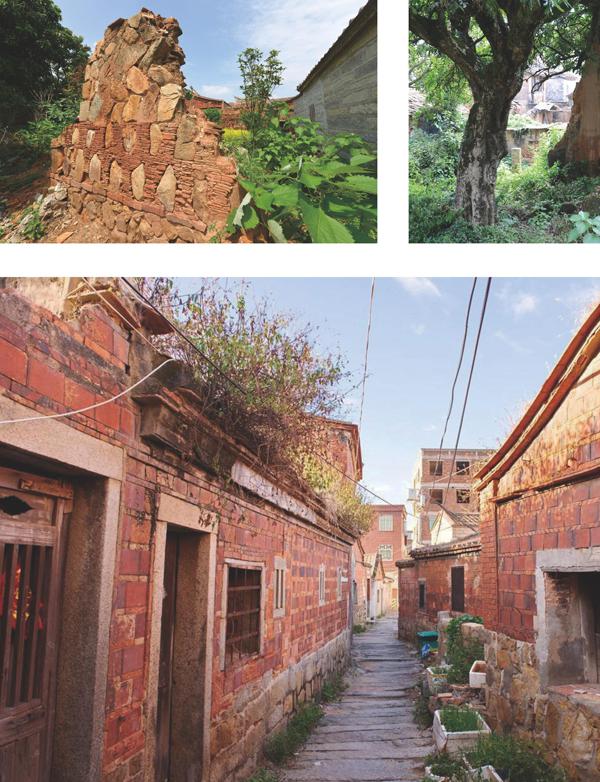

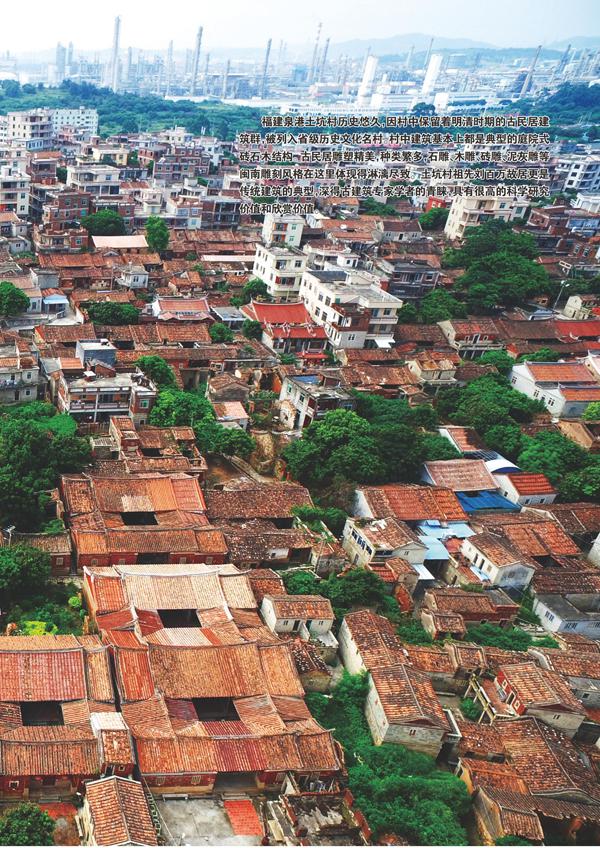

福建泉港土坑村歷史悠久,因村中保留著明清時期的古民居建筑群,被列入省級歷史文化名村。村中建筑基本上都是典型的庭院式磚石木結(jié)構(gòu)。古民居雕塑精美,種類繁多,石雕、木雕、磚雕、泥灰雕等閩南雕刻風格在這里體現(xiàn)得淋漓盡致。土坑村祖先劉百萬故居更是傳統(tǒng)建筑的典型,深得古建筑專家學者的青睞,具有很高的科學研究價值和欣賞價值。

泉港后龍鎮(zhèn)土坑村劉氏聚族而居,迄今已有600多年歷史;該族自明清以來傳承下來的家規(guī)敦促族人明禮儀、重倫理、崇文尚武,其中清代巨商劉端弘?yún)s選擇大力興教,開辦公益學校培育人才,以“士”策“智”,即完美地詮釋了劉氏“隆師傅、尊高賢、端蒙教”的家規(guī)。

如今的土坑村中府第鱗次、旗桿櫛比,人文炳熾的背后,興族之理,猶值回味。

繁華村落 宏偉建筑

泉港區(qū)后龍鎮(zhèn)土坑村,古稱“涂坑”,從高處俯瞰村落,境內(nèi)紅彤如霞,卻是被成片紅磚古大厝的硬山頂、卷棚頂給映襯出來的。初到此地,同行之人紛紛表示有三個“想不到”:一是想不到這里有這么多規(guī)模宏大的閩南古厝,以及私塾、當鋪、倉庫等建筑;二是想不到村里旗桿夾、匾額林立,歷史上出過不少名人名宦;三是想不到土坑劉氏的家規(guī)條約內(nèi)容如此豐富,竟可積攢成書。

土坑村開基始祖為劉宗孔,據(jù)土坑劉氏族譜載:“宗孔公生長在秀嶼,而更遠謀貽燕。爰渡海而南,覽此地(涂坑)之形勝,奎岫擁護,狀如鳳凰展翼,翁山朝拱,勢若馳馬繚環(huán),勃然興曰:‘此真可為聚族區(qū)也。時明永樂二年,實遂肇居之。”由此可知,土坑劉氏開族于明永樂二年(1404年)。

據(jù)《涂山族譜》一書載,土坑村由明至清,建造有40多座大厝,均屬石木磚結(jié)構(gòu),總占地面積約26800平方米,聚集成一片宏偉壯觀的古民居群。這些建筑坐西北、朝東南,冬暖夏涼,氣脈紆舒,排列有序。古民居建筑多為竄斗式結(jié)構(gòu),硬山式或卷棚屋頂,座座屋脊高翹,雕梁畫棟。窗、門的布局有圓、方、拱、菱等多種形式,琳瑯滿目。建筑內(nèi)大多鑲嵌有磚雕、石雕、木雕,雕塑內(nèi)容豐富多彩,千姿百態(tài),按材料分,有石、木、磚和泥灰雕;按工藝分,有浮雕和透雕;按內(nèi)容分,有山水雕、人物雕、花鳥雕和樓閣雕。這些雕刻圖案古樸,工藝精美,線條細膩,立體感強,具有較高的觀賞和研究價值。古厝中設(shè)有石獅、石斗、石鼓、石花架、石秤砣、石桌等物,有的還有陶瓷古大缸、銅制小火盆,以及木坐墊,皆古色古香,這些都是明清時期工藝美術(shù)的結(jié)晶。

值得一提的是,在古厝群中間還有一排“當鋪街”“金銀街”,當年劉氏族人在此經(jīng)商,開當鋪,經(jīng)營金銀飾品店,使這里成為最為繁華的地段。

村中船隊 耕耘海疆

在土坑村龐大的古民居建筑中,還散落著幾條小街,如祠堂前街、施布口街、來鋪口街等,可別小瞧這幾條小街,在古代正是它們串起了一棟棟建筑,見證了一戶戶人家向外聯(lián)絡(luò)、發(fā)展的過程,而它們的終點,正是海邊。

土坑劉氏一族自古以來就有海運貿(mào)易的傳統(tǒng),據(jù)說在劉宗孔建村初期,即在土坑海的商嶼設(shè)拋錨點,后再以嶼仔(壁)及許厝海為暫時停泊處,開展海運貿(mào)易業(yè)務(wù)。宗孔去世后,子孫繼其志,仍不斷發(fā)展海運,不過后來受倭亂之撓,陷于低潮。直至清康熙時期,特別是朝廷放開海禁后,土坑海運貿(mào)易進入大發(fā)展時期,到了乾隆朝初期,除了海運興盛外,典當行業(yè)也空前繁榮,劉氏在土坑村中開設(shè)了多間典當行,致使財源滾滾。

海上貿(mào)易的繁盛也推動了陸上貿(mào)易的發(fā)展,劉守德表示,古時由于土坑村物資較匱乏,所以土坑人常要到泉州等地采買貨物,迄今村里還有“紅霞紅彤彤,騎馬下泉州”的俗語,說的就是當時土坑商人前往泉州的場景。

土坑人秉持勤勞、拼搏的精神,這使得土坑村在清代脫穎而出,村子生意遠近聞名。乾隆年間,村里誕生了三支強大的貿(mào)易船隊:一支由劉端弘(人稱“劉百萬”)率領(lǐng);一支由劉端弘的大兒子劉建珍掌管;還有一支則由劉端山、劉建布父子控制。往北至高麗,往南至馬六甲一帶,都留下了土坑船隊的帆影。

開館授業(yè) 聯(lián)手興教

清乾隆年間,土坑村人劉端弘購置18艘大帆船,投身海上貿(mào)易事業(yè),終成一方巨賈。據(jù)說劉端弘在村子里共建了18座大厝,還開設(shè)了6間當鋪,身家以百萬(銀兩)計,所以人們稱他為“劉百萬”。

如果劉端弘僅僅會賺錢,那么充其量他也就是位“土豪”。可是他在中年時的一次決定,卻使他脫離了“土豪”范疇,以至于后人都把他敬為“巨賈鄉(xiāng)賢”。

據(jù)傳,劉端弘雖然沒讀過書,卻一貫敬重文人,他一直渴望能在土坑營造書香氛圍,讓村民都有機會接受文化的熏陶,使土坑村能多出人才。他將這一心愿告知同村從事杉木生意的堂親劉端瑜,沒想到劉端瑜竟也早有此意,兩人一拍即合,決定聯(lián)手興教。劉端弘為此開辦了南文武館“選青齋”,劉端瑜辦了北文武館“凌云齋”。為鼓勵學習,在兩館中,習文者免費,習武者每日可獲贈一粒雞蛋。

劉端弘和劉端瑜組建“選青齋”與“凌云齋”之后,村里其他人也紛紛效仿他們,于是順裕文武館、禮貢書院、三房文館、三房武館、五主文館、橫龍武館、繡花樓學堂(專供女眷學習所用)等,如雨后春筍般冒出。

劉端弘、劉端瑜還重視“引進人才”,以“士”策“智”,來助力村子教育事業(yè)的騰飛。他們特地從浙江“挖”來名儒陳逢春,妥善安排他住在村里,令其能安心為學子授業(yè)。自從大力興教以后,土坑人才激增、精英世出,村子被譽為書鄉(xiāng)、學府,全村的經(jīng)濟、文化全面發(fā)展。據(jù)譜牒載,清代土坑金榜題名的文武進士、晉升仕人者達70多人。村南有秋甫、吉甫兩兄弟得中文舉“雙榜進士”,村北有劉開泰、劉逢泰兩兄弟及其侄劉希顏以武舉“一門同榜三進士”。一時之間,村中旗桿林立,牌匾叢懸,文興武昌。

取貴以道 得貴以義

近年,土坑原有的文言文版《土坑鄉(xiāng)規(guī)》被逐一整理、翻譯成現(xiàn)代文,并最終匯編成了《土坑劉氏家規(guī)家訓》。查閱此書,我們得知劉氏家規(guī)多達25條。劉守德稱,這些家規(guī)有一部分是在明代就形成的,其余則是在清代又得以進一步完善。

除了“敬天祖”“敦孝悌”“尚儉素”等較常見的條目外,劉氏家規(guī)還特地提出要“隆師傅”“尊高賢”“端蒙教”,這些都是針對教育而言的,即要求族人要尊敬老師,尊敬賢士,以美德教育敦促人。難能可貴的是,由于名儒陳逢春對村里的教育事業(yè)貢獻巨大,土坑村人甚至還為其設(shè)廟奉祀。我們在村中看到,這座名為“興天府”的小宮廟,宮口還有一副“逢兇化吉保平安,春風化雨灑萬戶”的石柱聯(lián)。劉守德告訴我們,此聯(lián)是取“逢春”二字所作的冠頭聯(lián),也是為了紀念古代名儒陳逢春的。

劉氏家規(guī)中還有一條“去貪殘”,格外醒目。文曰:“取貴以道,得貴以義。何乃貧不安貧,富思加富,見人錢財則貪,見人田屋則貪,見人服物玩好則又貪。貪而不遂,因繼以殘……惟是,非我所有,雖一毛而莫取,殺一不辜得天下,亦不為。將人以寶為寶,我以不貪為寶,兩寶各得矣。”教子孫應(yīng)憑道義取得富貴,不能見財起貪欲,用殘暴的手段來搶占。更提出要以“不貪”作為人生至寶,方得心安。

眾所周知,創(chuàng)業(yè)難,守業(yè)更難,要使基業(yè)牢固發(fā)展,人才至關(guān)重要。“劉百萬”在促進涂坑村經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上,還能想到要大力興教,開辦公益學校培育人才,除了個人確有遠見卓識外,可以說與劉氏的家規(guī)家訓也不無關(guān)系。“國計已推肝膽許,家財不為子孫謀”。不謀一時之財?shù)膭⑹霞乙?guī),為子孫謀取的卻是世代的富足昌盛、人文炳熾。