身懷絕技 的地黃家族

文/當當博士

親愛的小朋友們,晚上好!新學期開始了,是不是見到了思念已久的老師和同學了呢。學校是學習的樂園,在當當博士這里也可以學到知識哦!快來看看要學習的中草藥吧。

爸爸媽媽為了我們而辛苦操勞,是不是該吃一些補益腎精、滋陰養血的補一補呢?所以當當博士今天帶來一味知名度非常高的補益良藥。

生地黃,味甘寒涼血熱,養陰津熟地黃,甘微溫補肝腎,益精血

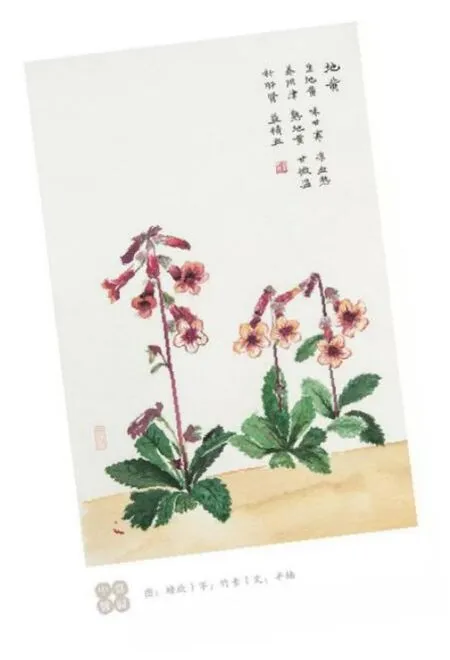

我們先來看看它的外貌,它是一味隨遇而安的中草藥,在公園的草叢里、路邊的花壇里、甚至石頭縫、馬路牙都能瞥見它的身影,真可謂天大地大,處處都是家。它也非常容易辨認,周身披滿密密的白色小絨毛,深綠色、長圓卵形的葉片貼近地面生長,葉脈凹陷,葉片邊緣有可愛的圓齒,筆直的圓莖從葉片叢中挺出,頭上頂著3~4枚不等的紫紅色鐘狀花朵,花冠前端開裂出5片圓圓的黃紫色花瓣。遠遠望去,并不出眾,但是近距離觀察,你會被它毛茸茸、呆萌萌的樣子逗樂,超級惹人喜愛。

當當博士,你說的是不是地黃?

對啦,就是地黃,把新鮮地黃的根,經過多次蒸曬加工,就制成了我們熟悉的補益良藥。

地黃文化

地黃是“四大懷藥”之一,有著久遠的歷史記載。從周朝開始,四大懷藥被歷代列為皇封貢品;唐宋時期,四大懷藥已久負盛名,經絲綢之路傳入亞歐各國;明代鄭和將懷藥帶入東南亞、中東、非洲諸國;近代四大懷藥被海外人士譽為“華藥”。將地黃作為食品,在民間已有悠久歷史。早在一千多年前,中原地黃產區群眾就將地黃“腌制成咸菜,泡酒、泡茶而食之。”人們還把地黃切絲涼拌,煮粥而食。聽說南方很多農家會直接把鮮地黃拌一拌,做涼菜吃,當當博士很想知道味道美不美?有沒有吃過的小朋友,趕快告訴我吧。

熟地

我們每天跑跑跳跳、學習思考,都需要血液和精微物質提供能量,媽媽們每天加班熬夜是非常耗傷精血的,如果出現了月經量少、顏色淡紅的情況時,就需要熟地的幫助了。

小朋友們都知道:肝藏血,主疏泄。如果女子血虛,月經量少,首先會考慮肝血不足的問題。但是肝腎同源,腎水滋養。

有的時候只養肝血,效果不一定持久。所以,醫師們在調補肝血的同時,還會注意及時填補腎精,保證了源頭的供給,才是解決問題的求本之法。

六味地黃丸:大名鼎鼎的六味地黃丸中,熟地就是主力軍。對于腎陰虧虛造成的腰膝酸軟、頭暈耳鳴等等不適癥狀,有明顯的緩解效果。

但是很多人吃熟地,會覺得不好消化,胃中總是有脹滿的感覺。醫師們會請一些助運脾胃的中藥來幫忙,比如砂仁和陳皮。這樣配合起來,就會大大提高熟地被吸收的效率。

那么,在平時藥膳中可不可以吃熟地呢?

當當博士認為只要符合腎精虧虛、陰虧血少的情況,比如面色萎黃、腰膝酸軟、黑發早白、月經量少;再看看舌頭,少苔或薄苔,而不是舌苔厚膩;如果平時脾胃消化功能還可以的話,那就吃一些吧。

九制熟地:選擇經過多次蒸曬加工的熟地,比如耳熟能詳的九制熟地。九制,就是經過九蒸九曬的制作工藝,增加了地黃的補益功效。

四物湯:在著名的婦科良方四物湯中,我們就能見到當歸和熟地的完美合作,再加上白芍柔肝養陰和川芎行氣活血的本領,使得此方補而不滯、滋而不膩,成為調理女性婦科疾病的基礎良方。

鮮地黃、生地黃

地黃剛剛采挖出來的時候,叫做鮮地黃。而把鮮地黃晾曬或烘干后,就變成了生地黃。

鮮地黃和生地黃的本領與熟地可不太一樣哦,它倆最擅長清熱涼血生津,常用于溫熱病入營血階段的治療。

總體來說,不論鮮地黃、生地黃還是熟地黃,他們都不適合脾胃虛寒或者中滿痰盛的人食用。

親愛的小朋友們,地黃的根千百年來,都在幫助我們補虛損,養精血。它是當之無愧的華夏子孫的好朋友。很高興你認識了它,快把它介紹給爸爸媽媽吧,幫助他們補益身體,感謝爸媽對自己的呵護。

好了,明天還要早起學習,小朋友們早早休息,養藏精氣,休養生息吧。當當博士祝愿你,親近大自然,快樂學中醫。小朋友們,晚安。