如何做到農藥安全和科學使用

代 勇

(撫順市農業技術推廣中心, 遼寧 撫順 113006)

近年來,受種植結構和氣候變化等因素綜合影響,病蟲害呈多發、頻發、重發態勢,農藥的使用范圍不斷擴大,農藥的不科學使用,不僅造成生產成本增加,也嚴重影響農產品質量安全和生態環境安全。2015年,農業部提出了到2020年農藥使用量零增長目標。

1 農藥的不安全不科學使用產生的危害

1.1 對使用者的危害

農業生產者在噴施農藥時,使用的小型噴霧器跑冒滴漏可以對使用者造成輕微中毒。前幾年在有的地區農民用噴霧器噴施百草枯,但噴霧器有跑冒滴漏現象,農民穿的衣服單薄,在噴施農藥后沒洗澡,幾個小時后出現了中毒現象。因此,施藥者要做好施藥安全防護,避免夏季在中午高溫時作業和連續疲勞作業,并加強農藥保管,防止因誤食、誤用等造成的非生產性中毒事故的發生。

1.2 對使用對象的安全

若使用農藥方法不當和未嚴格按照要求施藥易引起農作物的受害,如落葉、落果、灼傷等。有些殘留期的除草劑,雖然對當茬作物沒有影響,但是,在土壤中殘效過長,在輪作農田中對后茬敏感作物造成嚴重藥害。如煙嘧磺隆防治玉米田雜草,對后茬小白菜、甜菜、菠菜等有藥害,在糧菜間作或輪作地區,應做好對后茬蔬菜的藥害試驗。在施用異丙甲草胺防治玉米、大豆田雜草時,應避免藥液漂移到小麥、大麥、高粱等作物上,以免產生藥害。

1.3 對農產品的安全

若農藥使用不當,生產出的農產品的農藥殘留超標,如2010年某省被查出的有國家禁用劇毒農藥(水胺硫磷、甲胺磷等高毒農藥)殘留的豇豆,長期食用,對人體會造成傷害。網上稱作毒豇豆事件。2013年,某地區農民使用劇毒農藥“神農丹(涕滅威)”種生姜。這些事件的發生都是不科學使用農藥的后果,嚴重影響了農產品質量安全。

1.4 對環境的安全

大量丟棄的農藥包裝嚴重污染了人們的生存環境和生產環境,危及人們的身體健康;破壞農業生態平衡,影響農產品產地環境安全和農產品質量安全。

2 如何做到安全科學使用農藥

2.1 自覺執行農藥管理條例

新的《農藥管理條例》自2017年6月1日起施行。其中第33~38條對農藥使用者使用農藥做了規定。對農藥使用者在合理使用制度、妥善保管農藥和應按照農藥的標簽標注的使用范圍、使用方法和劑量、使用技術和注意事項使用農藥,不得擴大使用范圍、加大用藥劑量或者改變使用方法。

2.2 不購買假冒偽劣農藥

大多數農戶在購買農藥時只能通過農藥標簽來識別農藥的品質。農藥標簽應當標注:農藥名稱、劑型、有效成分及其含量;農藥登記證號(PD)、產品質量標準號以及農藥生產許可證號;使用范圍、方法、劑量、使用技術要求和注意事項;可追溯電子信息碼等。

2.3 掌握安全科學使用農藥知識和技術,提高病蟲防治水平

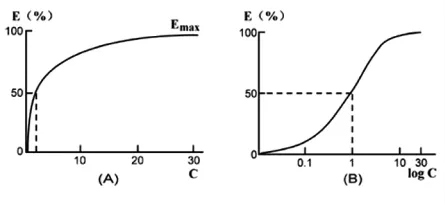

藥物作用的量—效關系曲線

準確診斷識別病蟲草害:只有準確診斷識別病蟲草害才能做到對癥下藥,種植戶對不能辨別的病蟲可找植保部門的人員幫助識別,也可拿到農藥商店讓經銷人員幫助識別。正確選擇農藥:根據病蟲害發生種類和數量選擇農藥;不要按照習慣隔幾天就防治一次,打所謂“保險藥”;不要用錯藥,或故意添加不關痛癢的成分;不要與葉面肥、糖、醋、酒等混用。輪換交替用藥:輪換交替用藥的目的是克服、延緩抗藥性產生。用某一種農藥防治某種農業有害生物一段時間后,再使用原來的農藥劑量,所取得的防治效果卻不斷下降,以至于成倍地增加農藥使用劑量,也不能取得很好的防治效果,這種現象稱為抗藥性。直觀感覺,就是藥量越用越大,但防效卻越來越差。表明該種生物有了抵抗這種農藥的能力。原則是不同作用方式的農藥交替輪換使用;不同作用機理的農藥交替輪換使用;新藥、老藥交替輪換使用。如玉米田除草,可選用煙嘧磺隆、異甲·莠去津、異丙甲草胺等輪換使用。選擇最佳施藥時間:最適施藥時間一般在病害暴發流行之前;害蟲在未大量取食或鉆蛀為害前的低齡階段;病蟲對藥物最敏感的發育階段,作物對病蟲最敏感的生長階段;雜草要早期防除。如煙嘧磺隆防治甘藍地的菜青蟲,應在卵孵盛期至低齡幼蟲初發期防治。選擇最佳施藥劑量:根據藥物作用的量—效關系曲線,施最佳的藥量達到最好的效果。選擇適宜的施藥方法:科學施藥總的要求是使農藥最大限度地施用到生物靶標上,盡量減少對環境、作物和施藥者的影響。目前常用農藥施藥方法按農藥的劑型和噴灑方式可分為噴霧法、噴粉法、施粒法、熏煙法、煙霧法及毒餌法等。按每畝噴灑藥液量的多少區分為幾大類:高容量噴霧、中容量噴霧、低容量噴霧、很低容量噴霧、超低容量噴霧。選擇性能良好的施藥器械:綜合考慮防治對象、防治場所、作物種類和生長情況、農藥劑型、防治規模等因素,選擇合適的器械;空心圓錐霧噴頭適合噴施殺蟲劑、殺菌劑;扇形霧噴頭、激射式噴頭適合噴施除草劑。嚴格掌握安全間隔期:安全間隔期,是指從最后一次施藥至收獲、消耗作物前的時期,即自噴藥后到殘留量降到最大允許殘留量所需的時間。各種藥劑因其分解、消失的速度不同,以及作物的生長趨勢和季節等不同,具有不同的安全間隔期。在農業生產中,最后一次噴藥與收獲之間的時間必須大于安全間隔期,不允許在安全間隔期內收獲作物。如吡蟲啉用在水稻上防稻飛虱的安全間隔期是14天,用在煙草上的安全間隔期是15天。阿維菌素用在葉菜上的安全間隔期是7天,用在豇豆上的安全間隔期是5天。