無瓣海桑和白骨壤植株根系時空分布特征

杜 欽,李麗鳳

1 桂林理工大學旅游與風景園林學院,桂林 541004 2 桂林電子科技大學海洋信息工程學院,北海 536000

生長于海陸交錯帶的紅樹林有著特殊的根系。這種根系是紅樹林適應潮灘泥濘松軟環境,發揮促淤固灘功能的重要武器。雖然我們知道紅樹林多為淺根植物,水平根系由灘涂平行向外延伸,垂直根系一般生長在土壤淺層[1-2],但我們仍然對紅樹林根系結構分布缺乏更深刻的認識,如根系水平與垂直分布幅度、根系密度等等,特別是對一些紅樹林恢復中常用的紅樹林植物。

無瓣海桑(Sonneratiaapetala)和白骨壤(Avicenniamarina)是紅樹林造林中較具有代表性的兩種植物。無瓣海桑因其生長快樹高冠大而被認為是保護海岸線的理想樹種[3]。于20世紀80年代由孟加拉國引入我國海南島,在引種獲得成功后,逐漸擴大到我國華南沿海[4]。至今,已成為主要的紅樹林造林樹種[4]。與之同時,我國本土紅樹林植物白骨壤,因其適生范圍廣,適應性強,一直也是紅樹林造林的主要樹種[5-6]。

雖然前人從個體生態學、群落生態學、生態系統生態學等方面對兩種植物進行了諸多研究[6- 10],但鮮有研究系統地關注其根系系統,特別是基于個體植株的角度,對其根系時空分布進行研究。因而,至今仍然難以回答以下問題:1)在個體植株水平上,常用造林樹種無瓣海桑和白骨壤的根系分布有何異同?其根系隨林齡的變化而又會發生怎樣的變化?2)二者根系的時空分布能為理解紅樹林促淤保灘功能提供哪些啟示?本研究將選擇不同林齡的無瓣海桑和白骨壤植株,從植株根系結構分布角度對上述問題進行探討。研究不僅能豐富無瓣海桑和白骨壤根系的基礎資料,延伸我們對植株根系的認識,而且能為進一步理解紅樹林促淤保灘功能提供新啟示。

1 材料與方法

1.1 研究區域

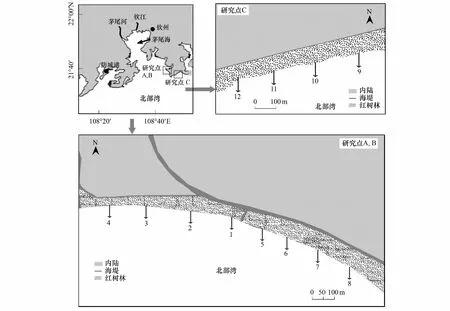

廣西擁有全國最大面積的人工紅樹林[6],無瓣海桑至2002年引入廣西后,欽州已成為最大的無瓣海桑人工林種植區[4]。研究區域設置于廣西欽州市犀牛角鎮。2006年和2010年地方政府在犀牛角進行紅樹林人工純林的造林,分別于當年種植1年生無瓣海桑和白骨壤幼苗。至2016年群落生長健康良好,在潮高約160 cm至320 cm的潮間帶(依據國家海洋局發布的北部灣龍門港潮汐表判定潮高),已形成10齡無瓣海桑純林、10齡白骨壤純林、6齡無瓣海桑純林和6齡白骨壤純林(圖1,表1)。

圖1 研究區域Fig.1 Study area1:10齡無瓣海桑群落;2:10齡白骨壤群落;3:6齡無瓣海桑群落;4:6齡白骨壤群落;5:10齡無瓣海桑群落;6:10齡白骨壤群落;7:6齡無瓣海桑群落;8:6齡白骨壤群落;9:6齡白骨壤群落;10:6齡無瓣海桑群落;11:10齡白骨壤群落;12:10齡無瓣海桑群落

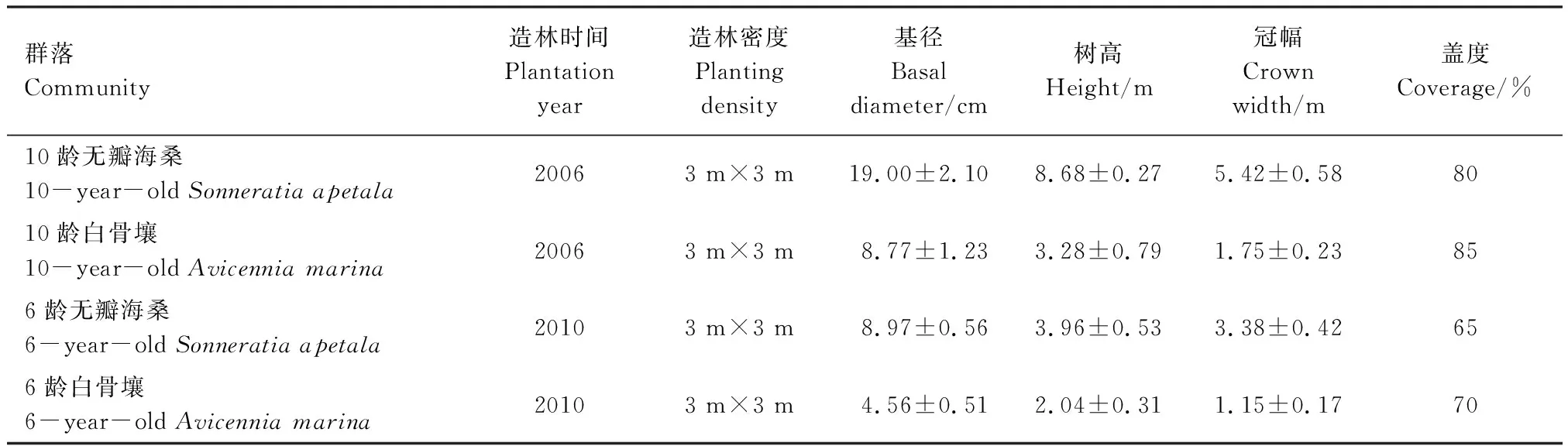

群落Community 造林時間 Plantation year造林密度Planting density基徑Basal diameter/cm樹高Height/m冠幅Crown width/m蓋度Coverage/%10齡無瓣海桑10-year-old Sonneratia apetala20063 m×3 m19.00±2.108.68±0.275.42±0.588010齡白骨壤10-year-old Avicennia marina20063 m×3 m8.77±1.233.28±0.791.75±0.23856齡無瓣海桑6-year-old Sonneratia apetala20103 m×3 m8.97±0.563.96±0.533.38±0.42656齡白骨壤6-year-old Avicennia marina20103 m×3 m4.56±0.512.04±0.311.15±0.1770

1.2 樣地的設置與數據采集

2016年沿海岸線,選擇生長良好長勢均勻的群落,分別設置3處監測點(研究點A,B,C)。每一監測點均包含有10齡無瓣海桑純林、10齡白骨壤純林、6齡無瓣海桑純林和6齡白骨壤純林共4種群落類型。每一群落類型內,沿潮灘梯度(潮高約160—320 cm潮灘)由海堤向外隨機設置3條樣帶(長約60—80 m×寬約10 m),每一樣帶上由高潮位向低潮位隨機選擇5株長勢均勻的監測樣木,進行根系調查。每一監測點內共計有60株樣木(3樣帶×5樣木/樣線×4群落),3處監測點共計180株監測樣木。

無瓣海桑和白骨壤植株地表水平根系呈由中心向外輻射狀分布,即以樹干為中心向四周擴展延伸。在無瓣海桑和白骨壤純林群落內,不同植株的水平根系表現為:在向外輻射延伸中常會交叉重疊,但無平行重疊分布。利用這些特征,結合間隔性的淺層刨泥探根,能對初看密集無序的地表根系進行來源識別和分布范圍識別。在樣木根系水平分布范圍測量調查過程中,將皮尺(長為50 m)的起始端固定于目標樣木樹干處,依據地表根系向外輻射的走向特征,手持皮尺,以起始端為出發點,逐漸向外確定水平根系的分布半徑范圍。具體來說,每一樣木下,選擇東西南北方向,以樹干為中心原點,隨機測量不同方向地表根系水平分布幅度的半徑。同時,各設置4條調查樣線,每條樣線上分別設置6處調查點,即樹冠中緣、樹冠邊緣、約2倍冠幅處、約3倍冠幅處、約5倍冠幅處和7倍冠幅處,采用1 m×1 m地表水平網格法(由100個10 cm×10 cm網格組成)[11],避開地表根系的交叉重疊處,逐一記錄網格中根系的數量,采用木直尺和游標卡尺,分別測量其高度、基徑(貼灘面),對各樣木地表根系分布特征進行統計調查。

采用土鉆法了解樹冠范圍內地下根系的垂直分布情況[11]。對每一監測樣木,在樹冠下,沿東西南北四個方向,選擇4條水平根系,依4水平根系分別設置4條取樣線,每條取樣線上由內向外隨機間隔選擇5個取樣點。采用直徑為10 cm的土鉆,鉆取土-根系復合土柱體,每一取樣點的取樣深度為80 cm。土-根系土柱體獲取后,按0—20、20—40、40—60、60—80 cm對土柱進行分層,將分層后的土柱分成大致相等兩段,采用土柱截面法計算截面上的根系數量,記錄每一層次根系數量,統計根系垂直分布的深度[11]。

1.3 數據處理

采用非參數檢驗的Wilcoxon法,對同齡無瓣海桑和白骨壤的水平根系分布半徑、垂直根系深度、地表根系密度、基徑、高度、同層地下根系數量進行顯著性檢驗(α=0.05或α=0.01)。所有數據處理和圖表繪制均在SPSS 19.0和Excel 2016中完成。

2 結果

2.1 根系分布特征

無瓣海桑與白骨壤在根系水平結構分布上存在明顯的不同(表2)。首先,10齡無瓣海桑的根系水平分布半徑可達約30.6 m,10齡白骨壤則只有約3.85 m;6齡無瓣海桑的根系水平分布半徑也可達到約9.47 m,而同齡白骨壤則只有約2.23 m。其次與其樹冠冠幅相比,10齡和6齡無瓣海桑的根系水平根幅分別是其冠幅的11.29倍和5.60倍,而10齡和6齡白骨壤的則只有4.40倍和3.88倍。

表2 10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤根系基本分布特征(±后為標準誤差)

相同小寫字母間表示同齡無瓣海桑和白骨壤間不存在顯著性差異(P>0.05)

相比之下,無瓣海桑和白骨壤在根系的垂直結構上卻十分相似。首先,10齡無瓣海桑和白骨壤的根系垂直深度均約為0.6 m,6齡無瓣海桑和白骨壤僅深約0.4 m;同齡無瓣海桑和白骨壤地下根系的垂直分布深度不存在顯著性差異(P>0.05)。然后,與其樹高相比,無瓣海桑和白骨壤的根系垂直深度分布更顯有限。10齡無瓣海桑和白骨壤的地下根系垂直分布深度僅僅是其樹高的0.07倍和0.18倍,6齡無瓣海桑和白骨壤則分布是0.10倍和0.20倍。

從時間尺度上看,無瓣海桑和白骨壤的根系水平分布半徑和垂直根系分布深度均隨樹齡的增加而增加。具體如6齡的無瓣海桑的水平根系半徑僅約有9.47 m,而10齡的無瓣海桑則達到約30.6 m,10齡是6齡的3.23倍。另外,無瓣海桑和白骨壤的垂直根系分布深度也隨樹齡增加而加深。6齡無瓣海桑和白骨壤的垂直根系僅有0.4 m深,生長到10齡,其深度達0.6 m,加深了1.5倍。

2.2 地表根系時空分布特征

2.2.1 地表根系密度

無瓣海桑和白骨壤地表根系的密度均由樹冠向外逐漸減小(圖2)。在樹冠內,地表根系的密度最高,向外依次減少。具體如10齡無瓣海桑和白骨壤,無瓣海桑的地表呼吸根的密度在樹冠中緣和外緣分別約為117條/m2和103條/m2,至5倍和7倍冠幅處,則分別下降到43條/m2和41條/m2;白骨壤在樹冠中緣和外緣的地表呼吸根密度分別約為109條/m2和105條/m2,至分布的3倍和5倍冠幅處,則依次下降為22條/m2和0條/m2。

圖2 10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤呼吸根系密度的分布與差異Fig.2 Pneumatophore density among 10-year-old and 6-year-old S. apetala and A. marina相同小寫字母間表示同齡無瓣海桑和白骨壤間不存在顯著性差異(P>0.05),10Sa: 10齡無瓣海桑群落,10-year-old Sonneratia apetala community; 10Am: 10齡白骨壤群落, 10-year-old Avicennia marina community; 6Sa: 6齡無瓣海桑群落, 6-year-old Sonneratia apetala community; 6Am: 6齡白骨壤群落, 6-year-old Avicennia marina community

另一方面,同齡無瓣海桑和白骨壤的地表呼吸根密度在樹冠中緣和外緣均不存在顯著性的差異(P>0.05),但隨著向外擴散,呼吸根密度間的差異也隨之顯著。最后,從時間尺度分析,無瓣海桑和白骨壤的地表根系密度均隨樹齡的增加而增加。主要體現在兩個方面:第一,無論是在樹冠內或是樹冠外,由6齡至10齡,地表根系密度均有所增加。如白骨壤由6齡至10齡,在樹冠外緣、2倍冠幅、3倍冠幅處的地表根系密度,分別由32,12,7條/m2上升到105,69,22條/m2。第二,隨樹齡的增加,地表根系密度由樹冠內向樹冠外也在增加。如在2倍、3倍、5倍和7倍冠幅處,6齡無瓣海桑的地表根系密度由27,25,13,0條/m2,至10齡依次變化為78,45,43,21條/m2。

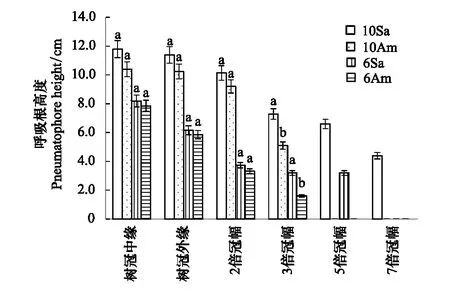

2.2.2 地表根系高度

無瓣海桑和白骨壤的地表根系高度也呈由樹冠向外逐漸減小的變化趨勢。在樹冠下,地表呼吸根系的高度最高,向外逐漸減小(圖3)。如10齡無瓣海桑地表呼吸根系的高度在樹冠中緣和外緣下分別約為11.8 cm和11.4 cm,向外至2倍冠幅、3倍冠幅、5倍冠幅和7倍冠幅處,則依次下降為10.1、7.3、6.6 cm和4.4 cm。

從時間尺度上分析,隨樹齡的增長,無瓣海桑和白骨壤的呼吸根系高度也有所增高。如6齡白骨壤在樹冠中緣、外緣、2倍冠幅和3倍冠幅的平均呼吸根高度分別約為7.9、5.9、3.3、1.6 cm,至10齡分別為10.8、10.2、9.2 cm和5.1 cm。此外,呼吸根的高度由林冠下向外,也隨樹齡的增加而增高。如6齡無瓣海桑在2倍、3倍和5倍冠幅處呼吸根高度分別約為3.7、3.2 cm和3.2 cm,至10齡,則分別為10.1、7.3 cm和6.6 cm。

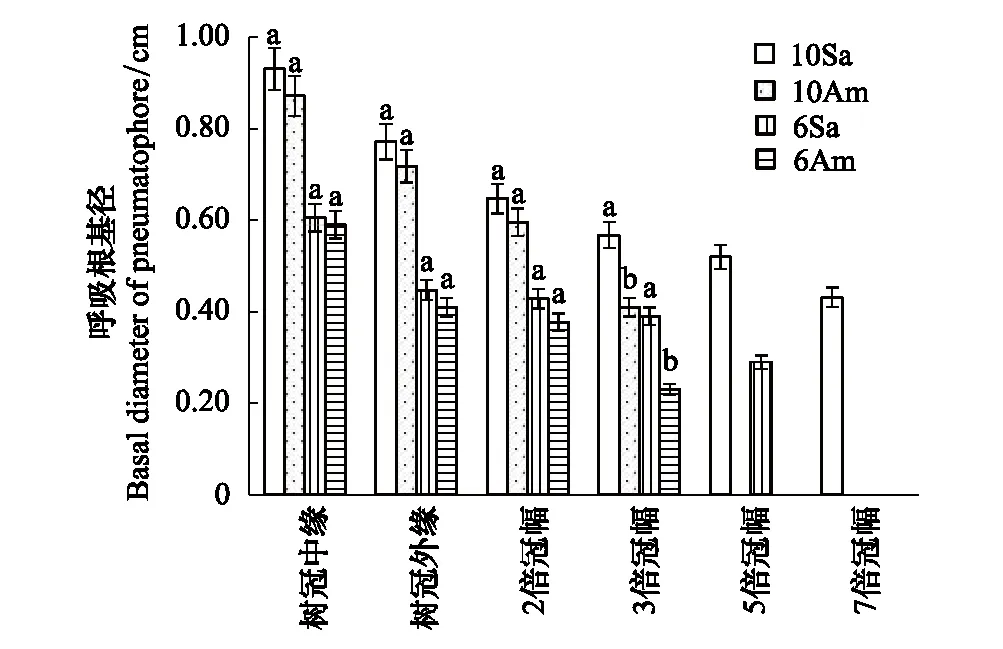

2.2.3 地表根系基徑

與密度和高度相似,無瓣海桑和白骨壤地表呼吸根系的基徑也由樹冠內向外逐漸減小(圖4)。即在樹冠下,無瓣海桑和白骨壤的地表根系的基徑最粗,如10齡和6齡無瓣海桑在樹冠中緣和外緣的基徑分別是0.93 cm和0.77 cm,0.61 cm和0.45 cm;由樹冠不斷向外,逐漸減小,如10齡和6齡的無瓣海桑其地表根系基徑至2倍、3倍和5倍冠幅處,分別減小為0.65、0.57、0.52 cm和0.43、0.39、0.29 cm。最后,從時間尺度上看,地表根系的基徑也隨樹齡的增加而逐漸增加,這也相同于地表根系密度和高度的變化趨勢。

圖3 10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤地表呼吸根系高度的對比與變化Fig.3 Pneumatophore height among 10-year-old and 6-year-old S. apetala and A. marina相同小寫字母間表示同齡無瓣海桑和白骨壤間不存在顯著性差異(P>0.05)

圖4 10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤地表呼吸根系基徑的對比與變化Fig.4 Basal diameter of pneumatophore among 10-year-old and 6-year-old S. apetala and A. marina相同小寫字母間表示同齡無瓣海桑和白骨壤間不存在顯著性差異(P>0.05)

2.3 地下根系時空分布特征

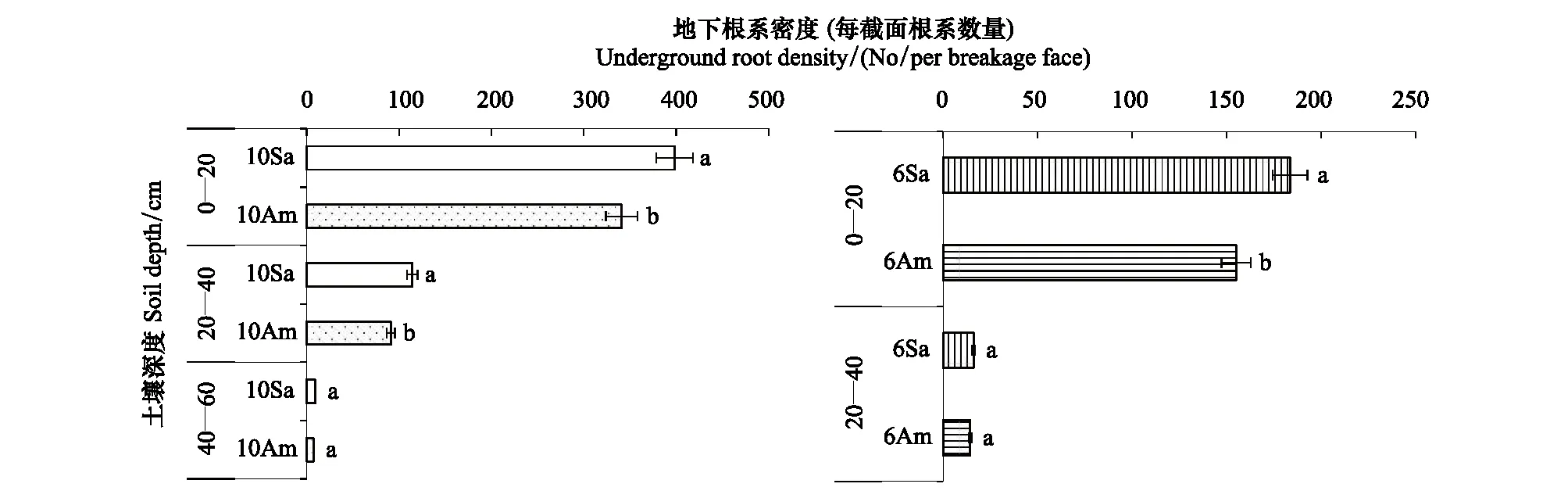

從地下根系的分布層次看,10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤的地下根系分布范圍為0.6 cm和0.4 cm,且無瓣海桑和白骨壤的地下根系主要集中分布在0—20 cm表層土壤(圖5)。具體表現為10齡無瓣海桑和白骨壤,其76.3%和77.6%的根系分布在0—20 cm的表層土壤,而40—60 cm深層土壤,它們的根系分布率則只有1.76%和1.66%(圖5);6齡無瓣海桑和白骨壤也呈類似的分布,其91.9%和91.6%的根系分布在0—20 cm土壤層次,20—40 cm土壤層次,根系僅占8.1%和8.4%(圖5)。

圖5 10齡和6齡無瓣海桑和白骨壤地下根系分布與地下根系密度的對比Fig.5 Underground root density between 10-year-old S. apetala and A. marina, 6-year-old S. apetala and A. marina. 10-year-old S. apetala and A. marina; 6-year-old S. apetala and A. marina相同小寫字母間表示同齡無瓣海桑和白骨壤間不存在顯著性差異(P>0.05)

從同齡無瓣海桑和白骨壤的差異來看,在0—20 cm,10齡和6齡無瓣海桑的地下根系數量均顯著性的高于(P<0.05)同齡白骨壤;在20—40 cm,10齡無瓣海桑的地下根系數量也顯著性的高于(P<0.05)10齡的白骨壤,而6齡無瓣海桑和白骨壤間的地下根系數量則無顯著性差異(P>0.05);在40—60 cm,10齡無瓣海桑和白骨壤的地下根系數量也不存在顯著性差異(P>0.05)。

最后,從時間尺度上看,無瓣海桑和白骨壤地下根系的數量隨樹齡的增加而增多,主要體現在根系數量和根系分布的深度上。如與6齡相比,10齡無瓣海桑和白骨壤的地下根系分布不僅由0—40 cm延伸到了0—60 cm土壤層次,而且各層次內,根系的數量均有所增加。

3 討論

3.1 無瓣海桑和白骨壤根系時空分布特征的差異

在個體植株水平上,研究結果發現無瓣海桑和白骨壤在根系水平分布半徑和地表根系時空分布上均存在明顯差異。如10齡和6齡無瓣海桑的根系水平分布半徑是同齡白骨壤的7.95倍和4.25倍,且二者之間存在極顯著差異(P<0.01)(表2)。無瓣海桑的地表根系的密度、高度、基徑在3倍冠幅后,與白骨壤差異也越明顯(圖2—4)。具體如:10齡無瓣海桑在3倍冠幅處地表根系密度顯著的高于10齡白骨壤(P<0.05),至5倍和7倍冠幅處,10齡白骨壤已無地表根系分布。6齡無瓣海桑在2倍和3倍冠幅處,地表根系密度也是顯著的高于同齡的白骨壤(P<0.05),至5倍冠幅處,6齡白骨壤已無地表根系;在樹冠下和2倍冠幅處,同齡無瓣海桑和白骨壤的呼吸根高度不存在顯著性差異(P>0.05);在3倍冠幅處,10齡和6齡無瓣海桑均顯著性(P<0.05)的高于同齡白骨壤;至5倍和7倍冠幅處,白骨壤已無呼吸根分布;同齡無瓣海桑和白骨壤間的地表根系基徑在樹冠中緣、外緣和2倍冠幅下不存在顯著性差異(P>0.05),但在3倍冠幅處,無瓣海桑的地表根系基徑顯著性的高于(P<0.05)同齡的白骨壤。

事實上,這些差異主要與無瓣海桑屬于喬木,而白骨壤屬于小喬木或灌木有關。但必須指出的是,這些差異僅反映在植株個體水平上,若將尺度擴展到群落水平上,即無瓣海桑純林群落與白骨壤純林群落內地表根系時空分布上有何差異,我們仍不清楚,有待下一步研究。

3.2 地表根系與促淤保灘功能

越來越多的研究表明[12-13],紅樹林的地表根系能在潮灘形成密集的地表障礙物,這些地表根系的存在,能削弱潮水移動的能量,減緩或防止灘面的沖刷。具體來說,這些密集的地表根系,不僅能減少或抑制灘面沉積物的懸浮與再搬運,而且能阻礙捕捉潮水中懸浮的沉積物,促進新沉積物在灘面的沉積。進一步的研究還發現,紅樹林下灘面沉積物淤積的厚度和灘面高程的變化與地表根系的密度、高度呈明顯的正相關[14-15]。結合我們研究的結果,在植株個體水平上,無瓣海桑植株應具有比白骨壤植株更強的促淤保灘功能,因為無瓣海桑比白骨壤具有更廣的地表水平根幅,至3倍冠幅后,也具有更高的地表根系密度和高度。但在群落尺度上,與白骨壤純林群落相比,無瓣海桑純林群落是否仍能擁有更強的促淤保灘功能,仍有待更深入地研究。