陜北黃土高原檸條灌叢穿透雨特征與影響因素

艾長江,高光耀,袁 川,童菊秀,安金霞,傅伯杰

1 中國地質大學(北京)水資源與環境學院,北京 100083 2 中國科學院生態環境研究中心城市與區域生態國家重點實驗室,北京 100085 3 云南大學國際河流與生態安全研究院,昆明 650500

降雨是干旱半干旱區的主要水源,水分是植被生長的關鍵限制因子。干旱區水文過程控制植被的分布、結構和組成,同時植被在各種尺度上也對水文過程產生重要的反饋作用[1- 2]。植被冠層對降雨的再分配是指降水通過林冠過程中發生的傳輸路徑的改變[3],降雨經植被冠層攔截后分為穿透雨、莖流和冠層截留損失三個部分[3],該過程重塑了水量空間分布格局,直接影響冠層下土壤水分補給以及土壤-植物-大氣連續體的生物地球化學循環過程,對植被生長具有重要影響。降雨再分配過程受到降雨特征、植被冠層特征、氣象因素及其交互作用的綜合影響[4]。通過冠層間空隙或間接從枝條葉片上滴落的水量成為穿透雨,分為兩種類型,一類是降雨通過冠層空隙直接到達地面,被稱作自由穿透雨,另一類是從葉片、枝條滴落的雨水稱為釋放穿透雨[5- 7]。穿透雨是降水再分配的最大組分,喬木和灌木穿透雨占次降雨量的比例約為80%和50%[5,8]。穿透雨是冠層下土壤水分的主要補給源,影響土壤水分和養分的空間分布[9]、土壤侵蝕、根系分布和生長[10- 11]、土壤微生物群落結構[12]等一系列過程。因此,研究植被的穿透雨特征與影響因素,有助于理解植被對降雨的利用狀況和土壤水分的補給過程,對于揭示植被冠層影響下的生態水文過程機理具有重要的意義。

目前關于穿透雨過程的研究大多集中在熱帶、亞熱帶地區,以喬木類樹種為主,對干旱半干旱地區灌木穿透雨特征的研究還相對較少[13-14]。在干旱半干旱區,由于水分限制作用,灌木大多呈叢狀和斑塊狀等零散分布,形成“水力島”和“肥力島”,這是灌木適應環境的一種生存機制,而穿透雨對灌叢下土壤水分和養分補給至關重要,對植被生長具有關鍵作用[2,9]。Martinez-Meza 和Whitford研究了墨西哥北部Chihuahua沙漠3種典型灌叢的穿透雨特征,表明不同物種的穿透雨具有明顯的種間變異性,與不同灌叢形態特征的差異有關[15]。劉章文等研究表明祁連山4 種灌叢的穿透雨率為52.3%—63.5%,穿透雨量和穿透雨率與降雨量分別呈顯著的線性和指數函數關系[16]。Carlyle-Moses研究了墨西哥北部東馬德雷山Matorralcommunity灌叢25場降雨下的穿透雨特征,并給出了穿透雨量和穿透雨率與降雨量的關系式分別為TF=0.849P-0.239和TF%=66.07+21.0P/(3.89+P)[17]。Zhang等研究了騰格里沙漠兩種荒漠灌叢(檸條和沙蒿)的穿透雨特征,結果顯示穿透雨量隨降雨量和歷時的增加而呈線性增加,隨雨強的增加呈指數形式增加,并且存在理論的極大值,而穿透雨率隨降雨量和雨強的增加呈指數形式增加,隨歷時的增加而呈線性增加[18]。楊志鵬測得毛烏素沙柳灌叢穿透雨量占次降雨量的比例范圍在23.36%—94.20%之間,平均值為71.19%,穿透雨比例與降雨量和最大十分鐘雨強呈指數函數關系[19]。Germer等指出冠層下穿透雨存在著空間異質性,其大小與降雨量、雨強和歷時有關[20]。Gómez等研究得出在降雨量較大的情況下,如暴雨時,穿透雨空間分布比較一致,而降雨量較小時穿透雨空間變異較大[21]。同時,觀測中發現穿透雨量會大于冠層外降雨量,即聚集效應。萬艷芳等對祁連山單株鮮黃小檗的穿透雨觀測表明,部分觀測點的穿透雨率大于100%,證實了聚集效應的存在[22]。上述研究對理解不同灌叢類型穿透雨過程及其對土壤水文過程的影響機理具有重要作用,但對于灌叢穿透雨的影響機制特別是植被特征對穿透雨的影響認識依然有限,且對穿透雨空間異質性與聚集效應的研究相對較少,需要開展進一步的系統性研究。

為此,本文以陜北黃土高原典型灌叢(檸條)為研究對象,通過對單株檸條穿透雨和植被特征以及降雨氣象因子的系統觀測,分析穿透雨量、穿透雨率、穿透雨空間變異和聚集效應的變化特征,辨識影響穿透雨的主要降雨和植被因子,并建立相應定量關系,深入理解穿透雨過程與影響機理,為黃土高原檸條灌叢生態水文功能的定量評價和干旱區植被恢復提供科學參考。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

研究區位于陜西省神木縣六道溝小流域(110°21′—110°23′E,38°46′—38°51′N),海拔1081.0—1273.9 m,流域面積6.89 km2,主溝道南北走向,長4.21 km,屬窟野河二級支流。該流域地處黃土高原北端和毛烏素沙地南緣,典型的沙蓋黃土丘陵溝壑地貌,呈現典型的過渡帶特征,即水蝕風蝕交錯帶、森林草原和荒漠草原過渡帶。研究區屬中溫帶半干旱氣候,冬春季干旱少雨、多風沙,夏秋多雨,多年平均降雨量為437.4 mm,70%以上的降雨集中在6—9 月,年潛在蒸發量超過1000 mm,年可利用水資源相對缺乏。年均氣溫8.4℃,全年無霜期為153 d,年日照時數2836 h,年總太陽輻射為5922 MJ/m2。土壤主要有綿沙土、新黃土、紅土及在沙地發育起來的風沙土和沙地淤土。小流域主要土地利用類型包括草地、灌叢和耕地,植被類型為干旱灌叢草原,主要灌叢類型有檸條和沙柳。

1.2 實驗設計與方法

樣地設置與植株選取:選擇六道溝小流域20年生檸條地作為試驗樣地,坡向為南偏西44°,坡度為13°。選取生長良好、獨立且具有代表性的4株檸條作為試驗灌叢,其平均株高為(2.08±0.07) m,冠幅面積為(5.06±6) m2,平均枝數為36±4.10,平均葉面積指數為2.46±0.24。在2016年6—9月開展降雨與氣象因子、穿透雨和冠層形態結構的測定。

降雨與氣象因子測定:在檸條樣地附近的空曠處放置自記式雨量計(RG3-M,美國Onset公司),精度為0.2 mm,監測降雨特征數據,并計算次降雨量(P,mm)、降雨歷時(RD,h)、平均降雨強度(I,mm/h)、最大5、10 min和30 min雨強(I5、I10和I30,mm/h)。同時,以自記式雨量計為圓心、50 cm為半徑、120°為夾角,均勻布設3個簡易雨量筒(內口直徑20 cm、深度23 cm),與自記式雨量計的次降雨量觀測數據進行比對。氣象因子通過自動氣象站測定(Dynamet,美國),包括空氣溫度(℃)、相對濕度(%)、風速(m/s)和風向(°)等。

穿透雨測定:穿透雨用簡易雨量筒測定,以檸條基部為中心,在東、東南、南、西南、西、西北、北、東北8個方位,距離基部70 cm處水平布設雨量筒。單次降雨事件結束后,立即測定每個雨量筒的穿透雨量,蒸發損失可以忽略不計。試驗期間穿透雨量最大值為12.69 cm,雨量筒深度能夠保證水面離桶口距離超過10 cm,可以有效防止穿透雨從雨量筒中濺出。將8個雨量筒的穿透雨平均值作為該株灌叢的穿透雨量(TF,mm),并計算穿透雨率(穿透雨量與降雨量比值)(TP,%)和穿透雨空間變異系數(不同方位穿透雨的空間差異)(CV,%)。將4株檸條穿透雨量、穿透雨率、空間變異系數取均值,作為單次降雨事件下檸條的穿透雨特征值[23]。

冠層形態結構測定:葉面積指數(LAI)利用冠層分析儀測定(LAI- 2200C,美國LI-COR公司),每月中旬測量一次。LAI測定方式為單株測量,采用多點掃描取均值方法測量。測量中將LAI- 2200c設定成1A8B模式,以單株冠層下所設雨量筒上方10 cm處作為測點、對攝像頭進行270°遮擋并掃描,每株檸條測量5次取平均作為最終的LAI結果。冠層厚度(CT)采用5 m長的標桿豎立在雨量筒位置處測量,將雨量筒上方冠層的上下刻度差值作為冠層厚度。枝傾角(BA)選擇雨量筒上方的枝干用量角器測量。枝長(BL)選擇雨量筒上方的枝干用5 m長標桿平行測量。

1.3 數據分析

本研究運用SPSS 21.0統計分析軟件進行數據分析。為全面刻畫穿透雨的變化特征,首先確定TF、TP和CV的主要特征(平均值、最小值、最大值、標準差),并確定不同降雨量、強度和歷時量級下,聚集效應發生的次數和頻率。為分析降雨因子對穿透雨的影響機制,首先采用Pearson相關性分析檢驗TF、TP和CV與降雨因子(P、RD、I、I5、I10、I30)間的相關性,辨識影響穿透雨的主要因子,并通過回歸分析建立穿透雨與降雨因子的關系式,確定顯著因子和擬合方程[20,24]。通過Pearson相關性分析檢驗TP與冠層特征變量(LAI、CT、BL、BA)的相關性,確定影響穿透雨的主要冠層形態因子。

2 結果與分析

2.1 降雨特征

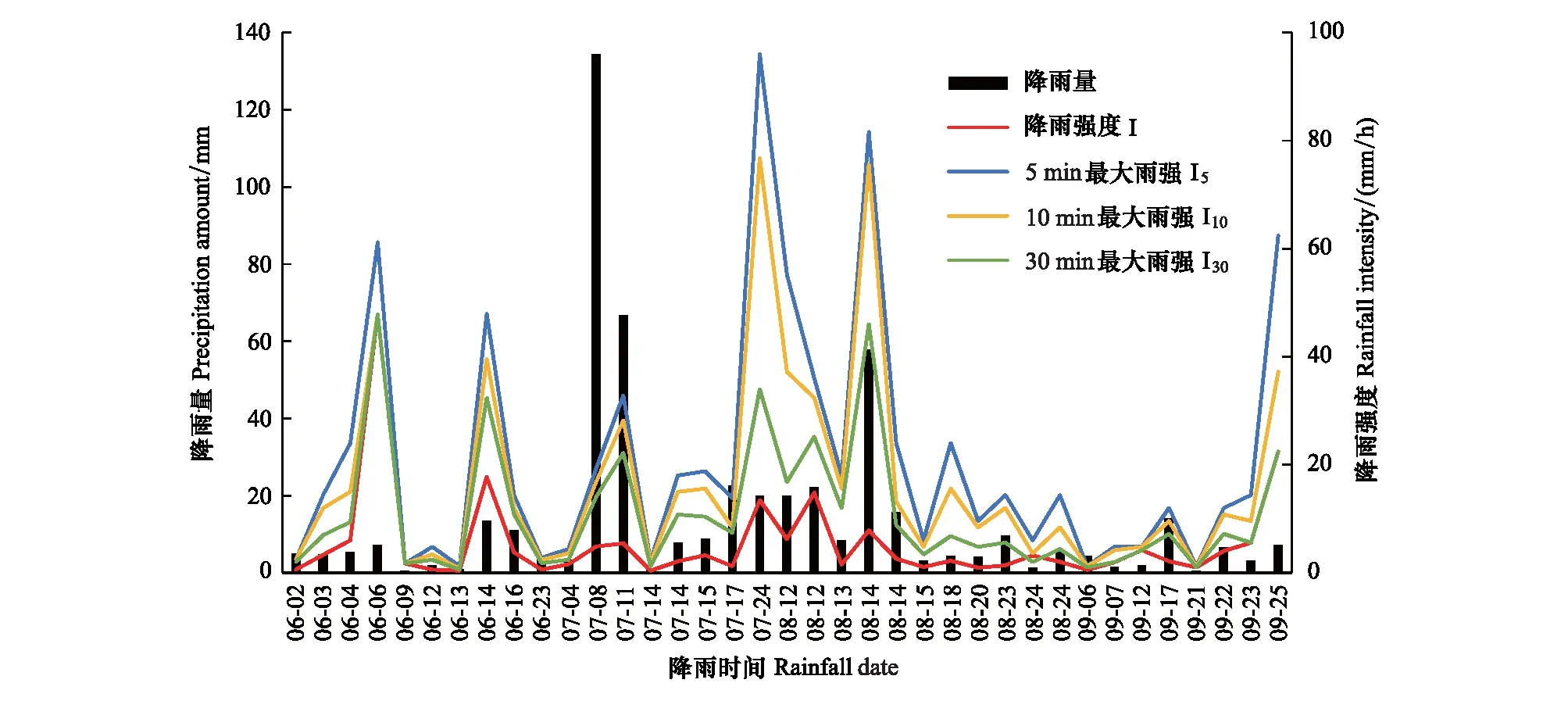

圖1 試驗期間降雨特征Fig.1 Characteristics of rainfall events during the study period in 2016

2016年6—9月期間產生穿透雨的降雨事件共37場,總降雨量為509.68 mm,平均次降雨量為13.78 mm,標準差和變異系數分別為24.75 mm和179.70%。試驗期間降雨特征見圖1。產生穿透雨的次降雨量最小值為0.48 mm(6月9日),最大值為134.44 mm(7月8日)。從雨量分配上看,降雨量為<5 mm、5—10 mm、10—20 mm和>20 mm 4個雨量級的降雨次數分別為17、9、6和5,累計降雨量分別占總降雨量的8.8%、13.1%、18.5%和59.6%。降雨強度波動較大,從最小雨強0.40 mm/h(7月14日)到最大雨強47.86 mm/h(6月6日),平均值為5.43 mm/h,標準差和變異系數分別為8.77 mm/h和161.52%。平均降雨強度<2 mm/h、2—5 mm/h、5—10 mm/h和>10 mm/h的降雨次數分別為15、12、5和5。I5、I10和I30平均值分別為21.14 mm/h、16.45 mm/h和10.94 mm/h,最小值分別為1.20 mm/h(6月13日、9月6日、9月21日)、0.80 mm/h(6月13日)和0.60 mm/h(6月13日),最大值分別為96.00 mm/h(7月24日)、76.80 mm/h(7月24日)和46.00 mm/h(8月14日)。降雨歷時的平均值為4.17 h,標準差和變異系數分別為5.26 h和126.18%,最短降雨歷時為0.12 h(6月6日、6月9日),最長為26.67 h(7月8日)。歷時<5 h、5—10 h、>10 h的降雨次數分別為27、6、4。

2.2 穿透雨的變化特征

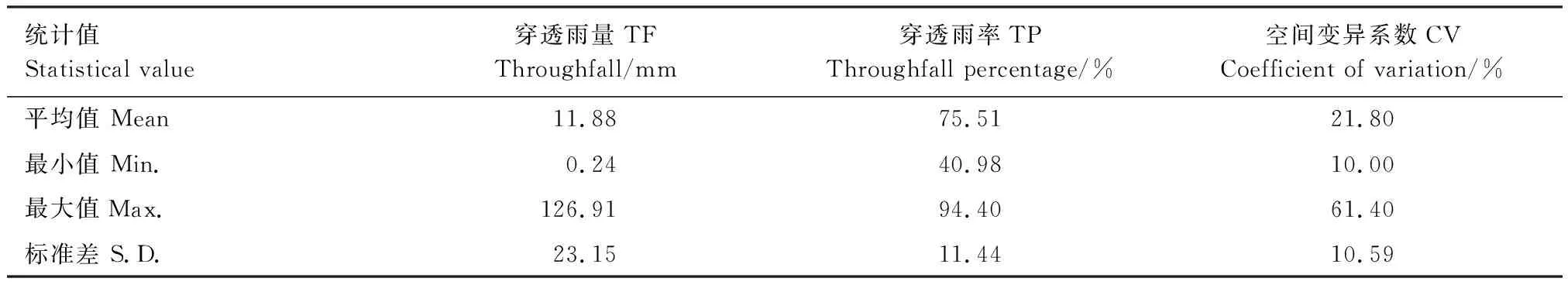

表1為次降雨事件下穿透雨量、穿透雨率和穿透雨空間變異系數的統計結果。試驗期間總穿透雨量為439.51 mm,占總降雨量的86.23%。穿透雨量和穿透雨率的平均值分別為11.88 mm和75.71%。最小穿透雨量(0.24 mm)和穿透雨率(40.98%)由降雨量為0.58 mm(9月21日)的事件產生。最大降雨事件(134.44 mm)產生的穿透雨量為126.91 mm,穿透雨率為94.40%。穿透雨空間變異系數的平均值為21.80%,最小變異系數為10.00%,對應降雨量為57.77 mm(8月14日),最大變異系數為61.4%,對應降雨量為0.58 mm。

表1 穿透雨統計結果

2.3 穿透雨與降雨特征的關系

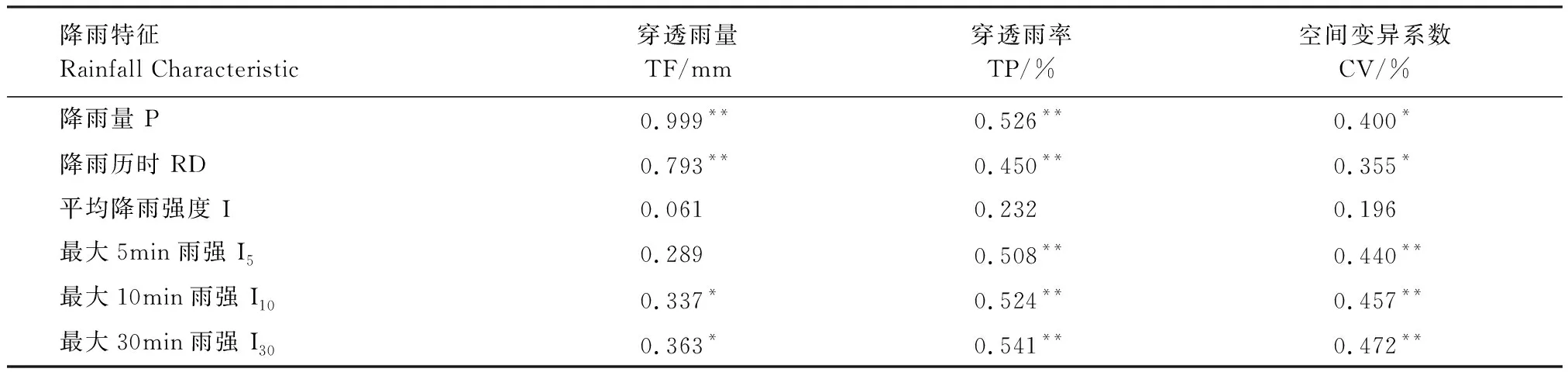

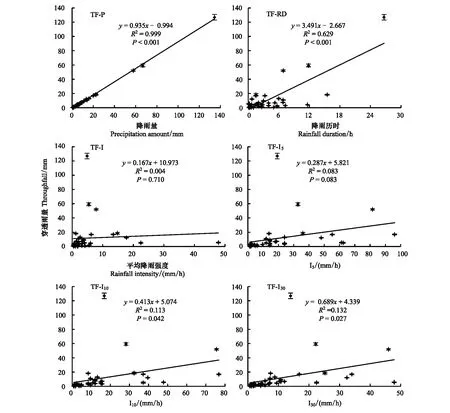

相關性分析表明,TF與P、RD、I10、I30呈顯著正相關(P<0.05),與P 的相關性系數為0.999(表2)。回歸分析表明,TF與降雨特征的關系用線性函數擬合效果最好(圖2),其中TF與P線性關系式的R2值為0.999,說明穿透雨量主要由降雨量決定,可以采用降雨量直接求算穿透雨量,即TF=0.935P-0.994。利用TF與P的線性回歸關系式,可以得到產生穿透雨的臨界降雨量為1.06 mm(TF為0時對應的P值)。

表2 穿透雨量、穿透雨率和空間變異系數與降雨特征的相關性分析

P: precipitation; RD: rainfall duration; I: rainfall Intensity; I5: maximum rainfall intensity in 5 min; I10: maximum rainfall intensity in 10 min; I30: maximum rainfall intensity in 30 min. *表示在0.05水平上顯著,**表示在0.01水平上顯著

圖2 穿透雨量與降雨量、降雨歷時、平均降雨強度、I5、I10和I30關系Fig.2 Relationship between throughfall and precipitation amount, rainfall duration, average rainfall intensity, I5, I10 and I30TF: 穿透雨量, through; P, 降雨量, precipitation; RD, 降雨歷時, rainfall duration; I, 平均降雨強度, average rainfall intensity; I5, 最大5min雨強, maximum rainfall intensity in 5 min; I10, 最大10min雨強, maximum rainfall intensity in 10 min; I30, 最大30min雨強, maximum rainfall intensity in 30 min

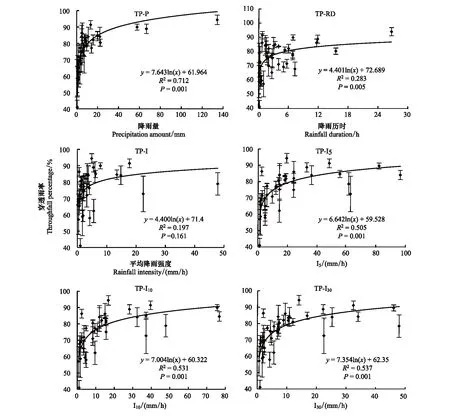

表2表明,TP與P、RD、I5、I10和I30呈顯著正相關(P<0.01)。TP與降雨特征的擬合關系如圖3所示,通過比較得出對數函數擬合效果最好。結果表明,TP與P的對數關系式R2值最高(0.71),其次為I30(0.54),說明P和I30對穿透雨率的影響最大。由圖3可知,在降雨量<20 mm時,TP隨P變化增長較快,超過20 mm后增長趨勢變緩,并逐漸趨近漸進值,約為95%。TP隨RD與其他降雨指標的變化存在類似規律,前期隨降雨變化增長較快,當歷時超過6 h、降雨強度達到10 mm/h后趨于穩定。即使降雨持續到更大范圍即降雨量>50 mm,降雨強度>30 mm/h,降雨歷時>12 h后,穿透雨率仍然能夠處于穩定。

圖3 穿透雨率與降雨量、降雨歷時、平均降雨強度、I5、I10和I30關系Fig.3 Relationship between throughfall percentage and precipitation amount, rainfall duration, average rainfall intensity, I5, I10 and I30TP: 穿透雨率, through percentage; P, 降雨量, precipitation; RD, 降雨歷時, rainfall duration; I, 平均降雨強度, average rainfall intensity; I5, 最大5min雨強, maximum rainfall intensity in 5 min; I10, 最大10min雨強, maximum rainfall intensity in 10 min; I30, 最大30min雨強, maximum rainfall intensity in 30 min

2.4 穿透雨與冠層形態特征關系

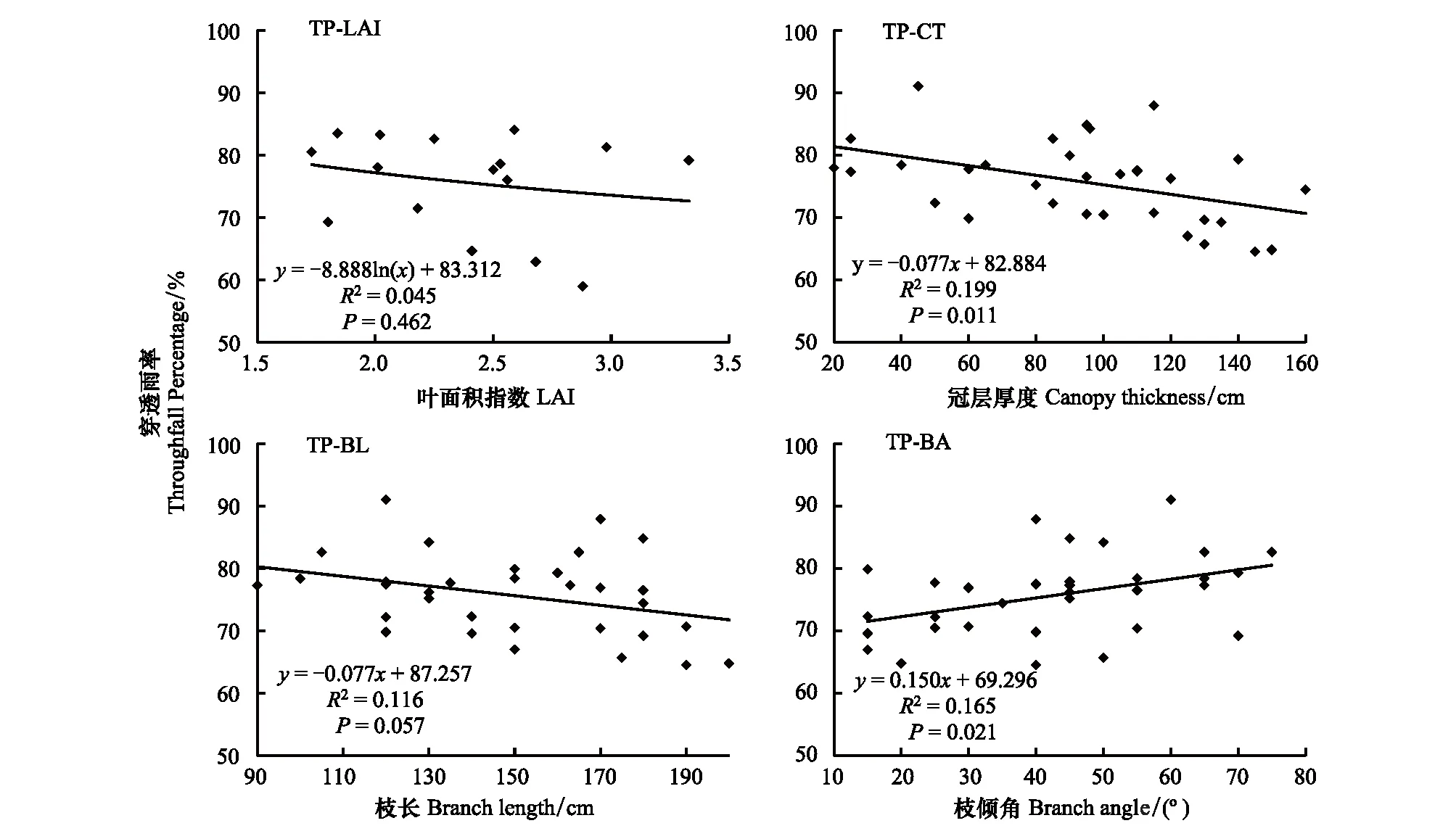

冠層形態特征顯著改變了穿透雨的傳輸路徑和空間分布。結果表明,檸條穿透雨率隨著葉面積指數、冠層厚度和枝長的增大而降低,而隨著枝傾角的增大而升高(圖4)。相關性分析表明,穿透雨率與冠層厚度和枝傾角的相關性達到顯著(P<0.05),和葉面積指數和枝長的相關性不顯著(P>0.05)。冠層厚度和枝傾角是影響檸條穿透雨的重要因子。

圖4 穿透雨率與葉面積指數、冠層厚度、枝長和枝傾角關系Fig.4 Relationship between throughfall percentage and LAI, canopy thickness, branch length and branch angleLAI: 葉面積指數, leaf area index; CT: 冠層厚度, canopy thickness; BL: 枝長, branch length; BA: 枝傾角, branch angle

2.5 穿透雨的空間異質性

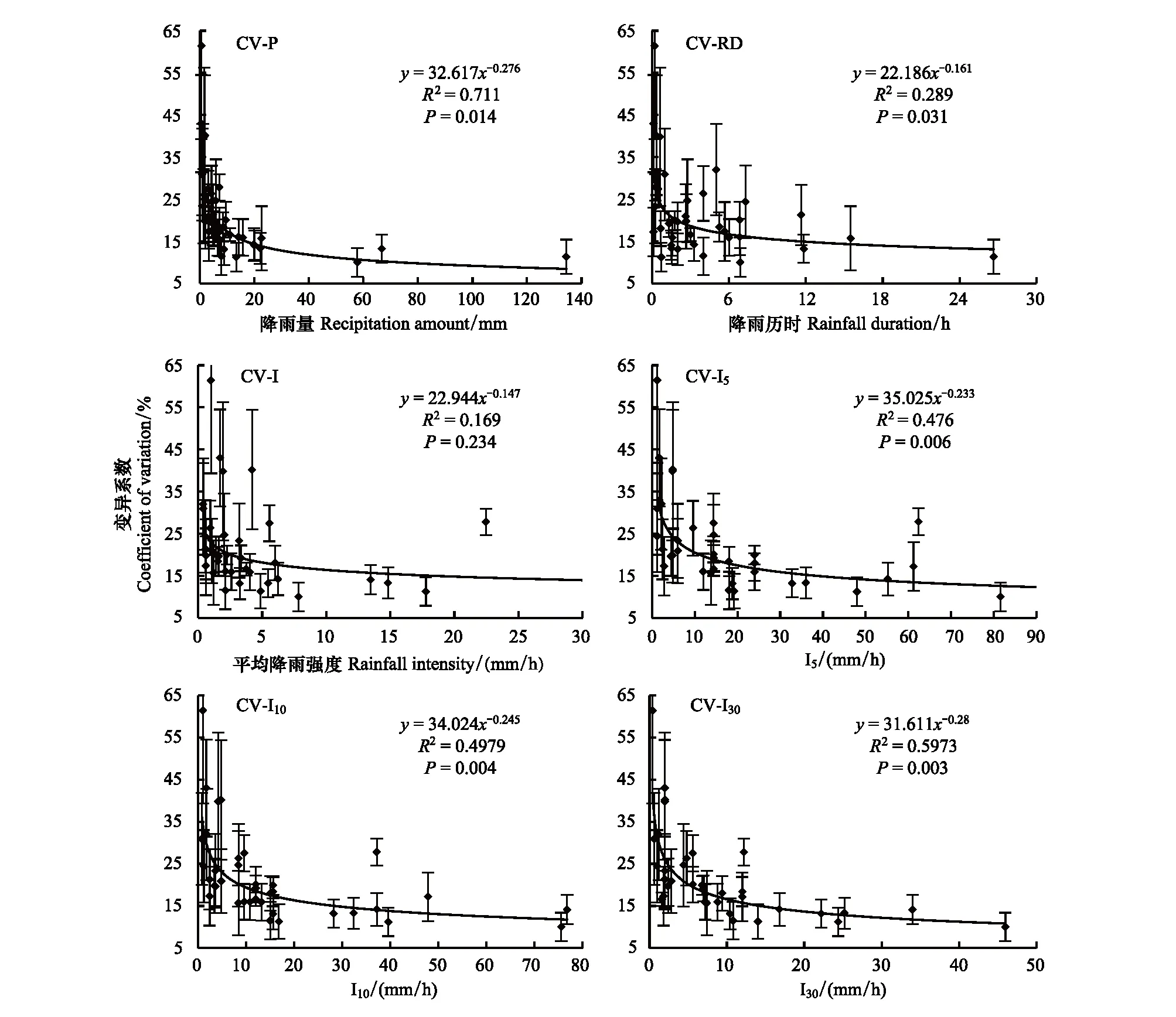

相關性分析表明,檸條冠層下穿透雨空間變異系數與降雨量和降雨歷時的相關性顯著(P<0.05)、與平均降雨強度關系不顯著,與I5、I10、I30的相關性達到極顯著(P<0.01),均為負相關,且與I30的相關性最好(表2)。回歸分析表明,空間變異系數與降雨因子的關系采用冪函數擬合效果最好(圖5)。較小降雨時,穿透雨空間變異系數較大,并隨降雨的增大逐漸降低。在降雨量超過20 mm、歷時超過6 h、雨強超過10 mm/h時,穿透雨空間變異系數趨于穩定,漸進值約為10%。降雨持續到更大范圍時(降雨量>50 mm,降雨強度>30 mm/h,降雨歷時>12 h),變異系數依然能夠保持穩定。

圖5 穿透雨空間變異系數與降雨量、降雨歷時、平均降雨強度、I5、I10和I30關系Fig.5 Relationship between coefficient of variation of throughfall and precipitation amount, rainfall duration, average rainfall intensity, I5, I10 and I30CV: 穿透雨空間變異系數, coefficient of variation; P, 降雨量, precipitation; RD, 降雨歷時, rainfall duration; I, 平均降雨強度, average rainfall intensity; I5, 最大5min雨強, maximum rainfall intensity in 5 min; I10, 最大10min雨強, maximum rainfall intensity in 10 min; I30, 最大30min雨強, maximum rainfall intensity in 30 min

2.6 穿透雨聚集效應

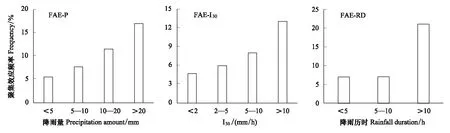

自記式雨量計和雨量筒測定的冠層外次降雨量具有非常好的一致性,可以排除灌叢外降雨和冠層下穿透雨觀測設備不同對聚集效應的影響。1184個穿透雨觀測值中,共有101次穿透雨率超過100%,聚集效應發生頻率為8.53%。聚集效應發生頻率隨降雨量、I30和RD量級的增加而增大,變化規律如圖6所示。在0—5 mm、5—10 mm和10—25 mm降雨量級時,聚集效應發生頻率分別為5.51%、7.64%和11.46%,而當降雨量>20 mm時,發生聚集效應的觀測點比率高達16.88%,聚集效應的發生隨著降雨量級的增大明顯增多。在I30為<2 mm/h、2—5 mm/h、5—10 mm/h和<10 mm/h等4個不同量級的雨強下,聚集效應發生頻率分別為4.69%、5.94%、7.99%、13.02%。聚集效應頻率在降雨歷時<5 h和5—10 h時分別為7.00%和7.03%,超過10 h后聚集效應頻率升至21.09%,降雨歷時影響效果非常明顯。

圖6 不同降雨量、I30、降雨歷時量級下穿透雨聚集效應頻率Fig.6 Frequency of aggregation effect of throughfall under different regimes of precipitation amount, I30 and rainfall durationFAE: 穿透雨聚集效應頻率, frequency of aggregation effect; P, 降雨量, precipitation; I30, 最大30min雨強, maximum rainfall intensity in 30 min; RD, 降雨歷時, rainfall duration

3 討論

在本研究中,檸條植株穿透雨率為75.71%,這與科爾沁沙地小葉錦雞兒70.9%[25]、騰里沙漠東南緣檸條74.70%[26]、沙坡頭試驗站檸條69.7%[9]等的穿透雨研究結果相近。檸條穿透雨率與降雨量、降雨歷時、降雨強度(I5、I10、I30)顯著相關,其中降雨量的影響最大,可用次降雨量值來求算穿透雨量。已往研究中多采用平均降雨強度表征雨強的影響[9,17- 18,25- 28],但本研究表明時段最大雨強(I5、I10、I30)對穿透雨的影響比平均降雨強度更大,其中I30與穿透雨的關系最顯著。這主要是由于研究區降雨集中,暴雨和陣雨較多。相比于降雨量和雨強,降雨歷時對穿透雨的作用更多的體現在后續降雨的補給,穿透雨率隨著時間持續越來越大,直至穩定。本研究出現有降雨量>50 mm、降雨強度>30 mm/h、降雨歷時>12 h的干旱半干旱區罕見降雨條件,在極端降雨條件下穿透雨率依然能保持穩定。

穿透雨除受降雨特征的影響外,還與冠層形態結構有關[9,29-30]。研究發現,檸條的冠層厚度、枝長、枝傾角、葉面積指數均會影響穿透雨的產生與分布,部分雨水直接穿過林隙而進入林地,被冠層截留的部分,雨量超過冠層截留容量時集聚而滴落[9]。葉面積指數越大,冠層郁閉度越高,阻止降雨進入林下的能力就越大[9,14]。冠層厚度越大,雨水透過冠層向下傳輸距離越長,阻力增大,過程損失消耗增多,產生穿透雨量越少。枝傾角越大和枝長越短時,冠層下形成的直接穿透雨比重越大,有利于形成更多的穿透雨量[3]。本研究表明,冠層厚度和枝傾角與穿透雨率的相關性顯著(P<0.05),其中冠層厚度的相關性最好。冠層厚度是影響穿透雨的最重要因素,這與李振新等[13]、盛后財等[30]等的研究結果一致。Zhang等[9]和時忠杰等[14]認為葉面積指數、楊憲龍[31]認為總枝條數對灌叢穿透雨的影響最大。這主要是由于不同灌叢的植株分枝角度、葉片形態有很大差異,進而導致了研究結果的差異。通過上述形態特征對穿透雨的影響可以總結,對于檸條灌叢而言,小型短枝收攏型植株比大型長枝半球型植株有更強的穿透雨的產生能力。

穿透雨在檸條冠層下不同位置處具有明顯的空間差異。穿透雨空間異質性主要由冠層形態結構特征的空間分異產生,而降雨條件則會進一步改變穿透雨的空間異質性。在本研究中,影響穿透雨空間變異的主要降雨因子是降雨量和I30。降雨量較小時林冠枝葉的降雨截持作用明顯,從而使穿透雨空間差異變大,降雨量較大時,林冠截持作用相對變小,使得穿透雨空間差異減小[14]。盛后財等[30]認為穿透雨變異系數與降雨強度相關性不顯著(P>0.05),本研究中變異系數與I30的相關性達到了極顯著(P<0.01)。在較大降雨強度時,雨滴沖擊強度大,可使被截留的部分降雨滴落,冠下穿透降雨分布更平均,異質性降低[17]。聚集效應是穿透雨空間異質性的一種體現,主要是由于灌叢分枝角度、葉片角度及形狀等原因,使冠層截留于葉片的雨水沿一定方向集中起來落于冠層下[32],或者在枝條交叉處和不同莖級枝條分叉處,莖流在交叉處匯集受阻滴落形成穿透雨,進而導致該點穿透雨明顯升高。在小雨量、低雨強、短時性降雨時,這種冠層匯集降雨的作用不明顯,在降雨較大、高雨強時匯集作用顯著。因此,盡管冠層截留降水,減少了冠層下水分的輸入,但是冠層結構和降雨特征改變了降水的空間分布格局,冠層下部分位置可獲得較多的雨水,甚至高于冠層外的降雨量,這對土壤水分動態變化具有重要影響。

4 結論

檸條穿透雨量主要由降雨量決定,可采用線性關系式通過降雨量直接確定穿透雨量,產生穿透雨的臨界降雨量為1.06 mm。穿透雨率隨降雨量和I30增加而呈對數增加,隨著降雨持續逐漸趨于穩定,漸進值約為95%。冠層厚度和枝傾角是影響穿透雨的主要植被因子,其中冠層厚度影響較大,小型短枝收攏型檸條植株比大型長枝半球型檸條有更強的穿透雨產生能力。檸條穿透雨具有較大的空間變異性,平均值為21.80%,變異系數隨降雨特征值的增大呈冪函數降低。降雨過程中穿透雨會發生聚集效應,平均發生頻率為8.53%,聚集效應在小降雨條件下發生較少,在在大雨量、高雨強和長歷時降雨條件下頻次較高。本文僅研究黃土高原單一地區、單一年限和單一物種的穿透雨特征,有必要在不同區域、選擇不同生長年限開展不同灌叢穿透雨特征的對比分析和系統研究,這對揭示黃土高原灌叢生態系統生態水文過程和指導生態系統恢復和管理具有重要的科學和實踐價值。