從“被看”到“看”,媒介文化視角下的體育“迷妹”現象解讀

陳文君

摘要:近年來,女性體育迷開始大量且頻繁地涌現在體育賽場和媒介場景中,并且有了專屬于她們的網絡化用語——“體育迷妹”。里約奧運期間,通過賽場內外的表現瘋狂“圈粉”的運動員不在少數;天津全運會,孫楊、寧澤濤、張繼科等人的“迷妹”來到現場為自己的偶像加油助威,“粉絲應援”成為一道亮麗的風景線。

關鍵詞:體育傳媒;“迷妹”;文化視角

一、媒介文本觀

英國的伯明翰學校通常被認為是亞文化研究的頂點,同時也是媒體文化研究的新標桿。約翰·費斯克是伯明翰學派的代表人物之一,其媒介文本觀與積極能動的受眾觀,對于解讀體育“迷妹”為何著迷以及這一迷群的普遍特質具有指導意義。

在費斯克看來,一個“真正的文本”需要具備兩個條件:一是能夠生產和制造意義與快樂;二是能夠與大眾的社會生活相結合,被大眾消費者解讀。體育“迷妹”們所迷的偶像能夠給她們帶來意義與快樂,同時偶像的一舉一動也和她們的日常生活緊密聯系,甚至可以說偶像已成為“迷妹”們生命中不可分割的一部分。因而,我們可以將“迷妹”們所迷的偶像視作一個文本。

費斯克進一步將文本之間的互文性關系細分為初級文本,次要文本和第三級文本。其中,初級文本和次要文本分別屬于“意義文本”和“解釋文本”,第三級文本則與日常生活有關。以張繼科“迷妹”為例,在她們眼中,初級文本即為張繼科本人;次級文本可以是有關張繼科的媒體采訪與評論,也可以是張繼科拍攝的紀錄片,等等;“迷妹”們在網絡上發表有關張繼科的討論,或者穿張繼科同款牛仔褲、戴張繼科同款帽子等屬于第三級文本。費斯克的“三級文本觀”很好地具化了“迷妹”們為何所迷的問題,而終究其然,她們所迷的張繼科“不是一個文本或一個人,而是一組正在發生的意義”。

二、積極能動的受眾觀

“迷妹”們對文本的投入是積極的,熱情的,熱情的和參與性的。她們的這種參與性(participation)和生產力(productivity),辨別力(discrimination)和區隔(distinction)與文化資本積累一道被費斯克視作“粉都”(fandom)的三個主要特征,同時也是“迷”這個群體普遍具備的特質。1)鑒別力與區隔,“迷”可以清楚地鑒別出屬于“迷”的和不屬于“迷”的之間的界線,例如張繼科“迷妹”和馬龍“迷妹”之間會自動劃清界限;2)生產力和參與性,著迷行為激勵“迷”們去生產自己的文本,比如“迷妹”們會自發地為自己的偶像寫微博長文、剪輯制作視頻、設計應援海報等;3)文化資本積累,同愛好者類似,“迷”通常都是熱心的收藏者,“迷妹”們會收藏偶像的圖片、音頻、視頻等。筆者曾供職于國內某著名運動員的經紀團隊,發現其“迷妹”們對該運動員的國內國際賽場上的運動成績竟如數家珍,其“迷妹”們為該運動員書寫的安利(網絡用語,意思類似推薦)長文以及制作的圖片海報,常常讓筆者發出“高手在民間”的感慨。

三、受眾自我認同建構

這些積極能動的體育“迷妹”們尋求的是一種怎樣的意義與快感呢?“粉都”行為又可以為“迷妹”們帶來什么呢?Peter Mewett、Kim Toffoletti在其合編的《體育和女性體育迷》一書中指出,“對于女性而言,體育‘粉都是一種愉悅身心、自我賦權、自主能動、塑造認同和社會交往的體驗與實踐”。

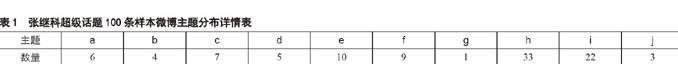

微博超級話題現今是“迷妹”們表達自我的媒介陣地,也是她們實施“迷”行為的重要場所之一。筆者收錄了6月18日21:00~23:00時(微博用戶活躍時間段)張繼科微博超級話題(體育類排名第一)前100條微博為研究對象。根據微博的內容,筆者將這100條微博的主題共分為十類:(a)與偶像或工作室互動;(b)“迷妹”之間的交流與互動,包括提問、抽獎等;(c)制作或分享與偶像有關的帥照、視頻、新聞鏈接等;(d)分享日常生活中與偶像有關的點滴小事;(e)號召為偶像投票;(f)表白偶像;(g)預告偶像的比賽;(h)肯定賽場表現,為偶像加油助威;(i)為偶像辯護;(j)向偶像學習。具體分布數量詳情參看表1:

“迷妹”們在積極地、主動地發布這些微博的過程中,尋求的是正如上文所提到的一種愉悅身心、自我賦權、自主能動、塑造認同和社會交往的意義與快感。

女性體育迷中為了欣賞男性運動員的肉體而觀賞體育賽事,“迷妹”們通過欣賞偶像的帥照、分享日常生活中與偶像有關的點滴小事這些著迷行為,實現了一種愉悅感。

隨著信息技術的發展,大眾在網絡空間擁有的信息傳播權導致了主流媒體權力的分散化,“迷妹”和迷群也得以自我賦權。6月10日的日本公開賽,張繼科3-4不敵張本智和,主流媒體多以張繼科“無緣冠軍”“再負對手”等字眼進行報道,張繼科“迷妹”們則肯定偶像的賽場表現,為其加油助威,甚至為偶像辯護,“日本公開賽(張繼科)更是男單四強唯一一個中國人!最后11:13惜敗,但是進步顯著!”“求大家不要被熱搜誤導”在與主流媒體的對抗中,“女孩”實現了自我賦權。

粉絲通過參與偶像文本,自主能動地創造出自己的文本,這些類型的文本是豐富多樣的,包括為偶像制作的視頻、美化的圖片等。除了自主能動地創作文本,“迷妹”們也會主動為粉都對象的某些意義進行生產和傳播,比如她們會號召其她“迷妹”為偶像投票,也會預告偶像的比賽,提醒更多的人觀賽。

迷群的自我認同建構是通過各種方式實現的,其中最常見的是意向和情感的投射。在這100條微博文本中,多次出現“繼科哥哥”(4次)“科科”(3次)“帥帥”(6次)“小枝”(3次)“我的分支”(6次)“兄弟”(8次)“我哥”(5次)“小蝶們”(3次)等“迷妹”們對張繼科的稱呼。可以看出,這些昵稱既建構了“迷妹”們對張繼科的個人認同,也建構了“迷妹”們對張繼科迷群的群體認同。“為你驕傲”“您這么厲害,我怎么能不努力”,“迷妹”們在對偶像的崇拜中塑造了自我認同。

社交媒體的出現和普及使得粉絲和偶像之間的距離更加接近。同時他們也將共享相似觀點與價值觀的“迷妹”們聚合成群。“迷妹”們通過微博與張繼科及張繼科工作室進行互動,同時也通過在超級話題里提問、抽獎等方式進行粉絲之間的交談與互動。

四、體育媒介報道的重要視角

在擬態環境中,女性體育迷被塑造成體育場的風景和媒體的吸引男性觀眾的色情手段,處于“看見”的位置。而隨著大量的體育“迷妹”成群結隊地涌入體育賽場,“迷妹”現象逐漸成為體育媒介報道的重要視角之一,長期以來處在邊緣地位的女性在體育領域中越來越主流化,地位也由“被看”轉變為主動地“看”。

從歷史的角度看,體育屬于男性,并且是由男性主導著的意識形態。(Gosling,2007)一直以來,女性體育迷身份通常被視為沒有男性體育迷那樣純粹,她們觀看體育項目的主要動機包括學習、跟隨潮流、陪同他人和家庭聚會時間,因而女性體育迷經常以“異性”的身份出現在體育敘事空間中。

而近年來之所以興起“體育迷妹”現象,在筆者看來,一方面與媒介技術的發展與進步有關,新媒體和媒體融合的廣泛采用趨勢已經加劇,使粉絲更接近偶像。它還使公眾有更強的參與感和文化生產力;另一方面與消費文化和健身文化的盛行有關,市場將運動員打造為頂級品牌引導粉絲瘋狂消費,同時隨著全民健身與體育產業的發展,健康陽光的運動員形象受到大眾的追捧,加之如今的娛樂圈盛行陰柔之風,故部分娛樂圈的“迷妹”向體育圈發生了轉移。

無論如何,主動“看”男性運動員的經歷揭示了性別和體育迷身份的構建是一個動態的過程,正是在這個過程中,女性意識得到了提升。但是,應該指出的是,大多數這些“體育迷”仍然是男運動員的粉絲,而不是女運動員。在父權主導的體育領域,賽場上存在的男性氣質本身就是對女性的一種召喚,而體育“迷妹”們每發一條微博,每出現在體育賽場上一次,都是對提升女性地位的一次談判。

參考文獻:

[1]張雨曦.新媒介環境下中國體育粉絲文化的嬗變及其原因[J].視聽,2018 (07):242-243.

[2]劉保美.粉絲文化現象中的審美問題研究[D].山東師范大學,2017.

[3]王高祥.受眾參與視角下的粉絲文化研究[D].華中師范大學,2017.