秦嶺地應力特征及對隧道選址的影響研究

周子豪 張 哲

(1.西安工業大學建筑工程學院,陜西西安 710021; 2.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,陜西西安 710043)

1 概述

為實現西部大開發,強化關中平原城市群與長江經濟帶互聯互通,提升西北與西南、東南的通達能力,加快交通走廊建設,促進區域經濟社會發展和民生改善[1],國家實施了西康鐵路、寧西鐵路、西成高鐵、西武高鐵(擬建)、西渝高鐵(擬建),以及G5、G65、G40、G70高速公路等一系列重大基礎工程。秦嶺地區巖性、構造復雜,高地應力產生的巖爆病害對隧道選址和建設有較大影響[2]。

巖爆是深埋地下工程常見的動力破壞現象,其破壞性巨大,往往造成隧道工程結構、設備損壞及人員傷害等[3]。為此需對深埋隧道進行地應力實測工作。但以往研究多針對單個隧道,樣本較少,系統性總結不足。以下對秦嶺地區地應力實測資料進行系統研究,揭示秦嶺地區地應力場的分布規律,對類似工程巖爆預測預警、隧道選址、施工等具有指導意義。

2 秦嶺地質環境

秦嶺是橫貫我國中部的東西向山脈,平均高程1 500 m以上,山脈主脊偏北,北坡短急,地形陡峭;南坡較緩,地形地質復雜,深大斷裂發育。在地質構造上,秦嶺是我國中央造山帶的組成部分,是典型的復合型大陸造山帶,屬古老褶皺斷層山地,是一個掀升的地塊。秦嶺地區大地構造單元為華北與揚子古陸兩大陸臺結合部的北秦嶺褶皺斷裂帶的中段,經歷了多期構造運動以及長期的發展演化過程,其內部組成、構造變形及巖系非常復雜。本次研究區域西起西成高鐵,東至西武高鐵,約110 km范圍,且以秦嶺主脊(寬度約30 km)為研究重點。區域內新構造運動強烈,斷層及褶皺發育,應力場以現代構造應力場為主,且以水平應力為主,具備較高地應力的地質環境,是導致巖爆發生的主要原因[4]。

3 地應力測試

采用水壓致裂法實測應力是獲得巖體應力場最直接的途徑。山嶺隧道一般地處偏遠,地形復雜,現場地應力測試極為不便[5]。為獲取初始地應力場,往往只進行少量的地應力測試,之后以實測數據為基礎,并依據某種數學模型構造初始地應力場,得到區域地應力場的分布情況。本次研究中,為更好地滿足工程設計和施工需要,根據實測應力資料、地質構造條件建立有限元數值模型,并利用多元回歸方程等方法進行初始地應力場的反演計算,以獲得更為精確的應力場形態和特征,為隧道圍巖穩定性分析和科學決策提供依據[6]。

4 秦嶺淺層地應力特征

受地形地貌、板塊運動、地質構造和巖性等影響,秦嶺淺層巖體地應力場分布規律復雜,區域地應力場呈相對穩定的非穩定場特征,即一定區域內地應力分布規律大體一致。因此,建立地應力測試(鉆孔)數據庫,利用統計方法來研究區域地應力場分布特性可行。

收集了秦嶺終南山公路隧道、引漢濟渭、西成高鐵、西渝高鐵、西武高鐵等越嶺隧道(洞)等項目具有代表性的33孔地應力測試鉆孔資料,篩選出110組數據,并據此分析秦嶺區域性地應力特征。

4.1 垂直應力特征

垂直應力σv主要來源于巖體自重,垂直地應力總體上等于上覆巖體自重,且多為壓應力。

對垂直地應力σv實測數據的線性回歸分析顯示:垂直地應力σv隨埋深增加而增大,呈近似線性關系,但局部受構造、巖體各向異性等影響,個別實測σv略大于巖體自重。

秦嶺地區地層巖性復雜,主要為變質巖和巖漿巖。已探明的巖石有花崗巖、閃長巖、板巖、片麻巖、頁巖、大理巖等,其容重一般為25~30 kN/m3,區域淺層(埋深小于3 000 m)垂直應力σv=0.027 1H。

4.2 水平應力特征

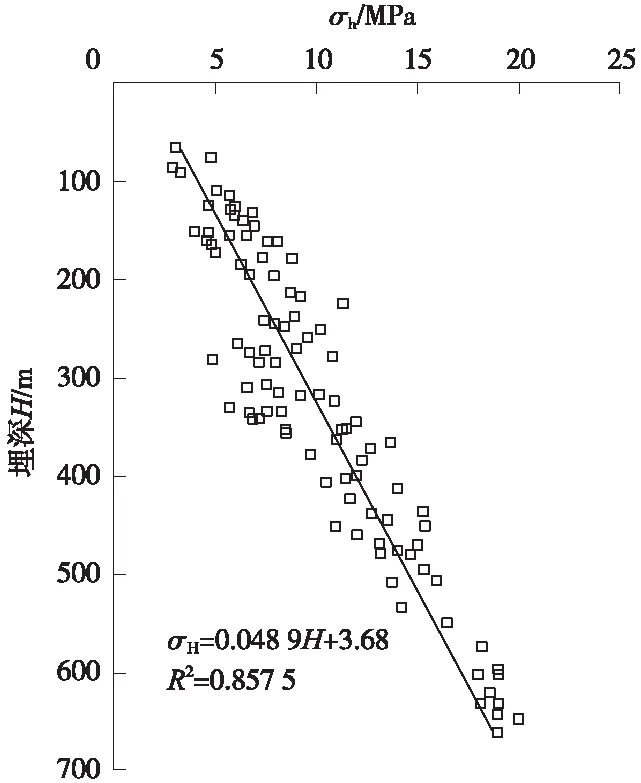

(1)水平主應力與隨埋的關系

秦嶺地區最大、最小水平主應力隨埋深分布見圖1、圖2,從圖1、圖2可以看出,在700 m深度范圍內,水平主應力整體上隨埋深增加而增大,水平主應力與埋深呈線性關系,最大水平主應力與埋深的線性方程為

圖1 秦嶺地區最大水平主應力隨埋深分布

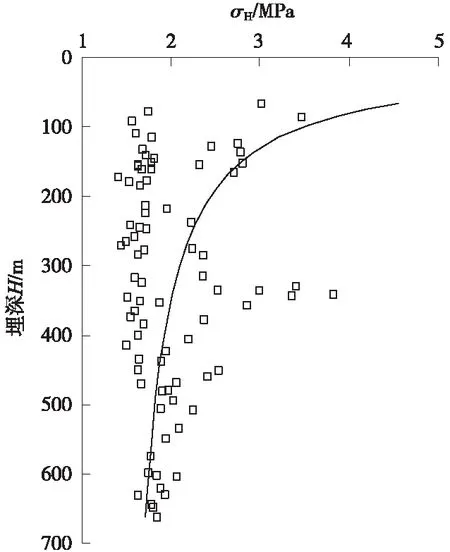

圖2 秦嶺地區最小水平主應力隨埋深分布

最小水平主應力與埋深的線性方程為

σh=0.026 1H+1.57

(2)

秦嶺地區地質構造強烈,實測結果顯示σH/σh≥2,這反映了最大水平主應力σH與最小水平主應力σh梯度差明顯,巖體表現出較強的方向性和各向異性[8]。目前,秦嶺地區已建的西成高鐵、引漢濟渭秦嶺隧洞工程等遇到的隧道變形大[9]、巖爆強烈等問題,驗證了秦嶺地區水平主應力大的特征。

(2)最大、最小水平主應力比與埋深的關系

分析σH/σh比值隨埋深的變化規律,對研究秦嶺淺層水平構造應力的作用機理具有重要的意義。圖1、圖2反映出秦嶺淺層水平地應力具有一定的量值,且σH、σh差別較大,圖3反映了σH/σh比值隨埋深的變化規律。為進一步分析σH、σh的作用形態,對測試散點進行線性回歸,分析結果為

(3)

圖3 最大、最小水平主應力比隨埋深分布

式(3)表明,σH/σh隨埋深增大呈減小的趨勢,這說明受巖石泊松效應增大等影響,在一定埋深范圍內,σH、σh絕對應力差值還會進一步增大,但相對差會越來越小。

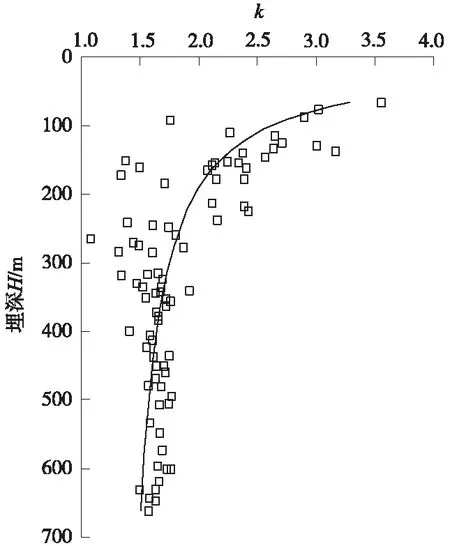

(3)側壓系數隨埋深分布規律

側壓系數k是反映地應力狀態的參數,反映了巖體某點的應力狀態及應力場的變化規律,是工程設計和穩定性評價的主要參數之一。

秦嶺地區側壓力系數隨埋深的分布如圖4所示,從圖4可以看出:k值多分布在1.5~3.0范圍內,隨著埋深增大,k值逐漸減小,其表達式為

k=132/H+1.31

(4)

圖4 側壓系數k隨埋深分布

4.3 秦嶺最大水平主應力方向特征

采用電子定向印模器確定秦嶺最大水平主應力方向特征,即根據裂縫破裂面方向獲得最大水平主應力方向。

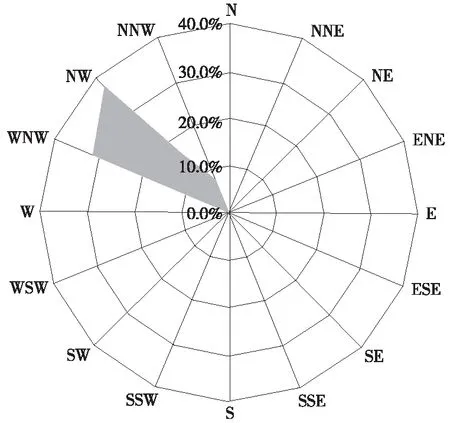

采用以上方法對秦嶺地區33個鉆孔應力方向進行實測,其結果如圖5所示,秦嶺淺層巖體最大水平主應力方向基本為偏北向,且最大水平主應力方向主要為NW向,尤其是200 m深度以下。

圖5 最大主應力方向特征

秦嶺最大水平主應力方向與該地區地質構造密切相關。研究區域屬秦嶺造山帶的中段,位于商丹斷裂以南,山陽—鳳鎮斷裂以北,區域構造決定了最大水平主應力方向。

5 對隧道選址的影響

秦嶺越嶺隧道具有長度大、埋深大等特征,高地應力引起的巖爆病害是秦嶺越嶺隧道常見的地質災害,是設計施工的一大難題。

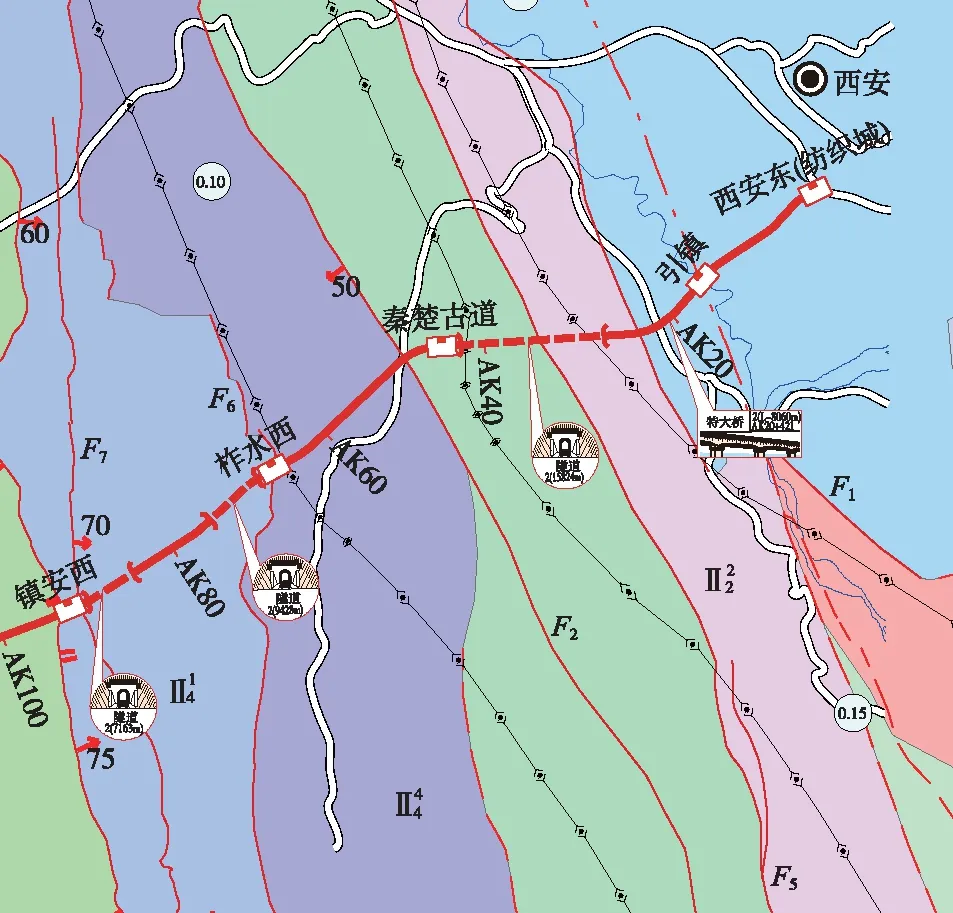

秦嶺太興山隧道CK23+660~CK42+535段,全長18 875 m,地處北秦嶺中高山區,為穿越秦嶺嶺脊而設,相對高差1 300~1 600 m,最大埋深約1 400 m。

該隧道洞身地層巖性主要有混合花崗巖、片巖、片巖夾大理巖等,以硬質巖為主。地質構造上,隧址區域屬北秦嶺加里東褶皺帶,受多次構造活動影響,其內部組成與構造變形十分復雜。隧道通過三條區域性斷裂大瓢溝—西翠華斷裂(F3)、大錢池—板廟子斷裂(F4)及耍錢廠—莫西坪斷裂(F5、F5-1),及13條規模較小的斷層,且秦嶺北坡為復背斜形態,構造應力復雜(見圖6)。

圖6 北秦嶺高中山區地質構造

在越嶺隧道選址工作中,應充分利用秦嶺淺層地應力特征分析成果,并結合該越嶺隧道工程地質調繪及鉆探、物探、試驗等勘察成果,查明隧道的地層巖性、地質構造及地應力分布等情況,為隧道選址提供科學依據。主要分析結果如下:

①隧道通過三條區域性斷裂(F3、F4、F5、F5-1)及13條規模較小的斷層,且秦嶺北坡為復背斜形態,隧道洞身位于斷裂、褶皺構造發育地帶,地應力形成主要原因來自構造應力。

②該隧道最大埋深約1 400 m,大部分段落位于混合片麻巖、混合巖、混合花崗巖等硬質巖體中,有發生巖爆的可能性。

③最大水平主應力方向為NW,與區域內地形及主要構造相符,最大水平主應力方向對秦嶺主隧道軸線起一定的控制作用,隧道軸線宜按近NS布置。

④對該隧道可能發生的巖爆問題,應開展施工地質超前預報與監測工作,采取有效的防護措施,確保隧道施工及運營安全。

為進一步落實該隧道地應力分布對隧道選址的影響,在項目初步設計前進行了地質加深勘察[10]工作,通過地應力鉆孔(QCSZ-3-1)進行地應力測試驗證(孔深范圍188.76~393.79 m)。測試報告表明:

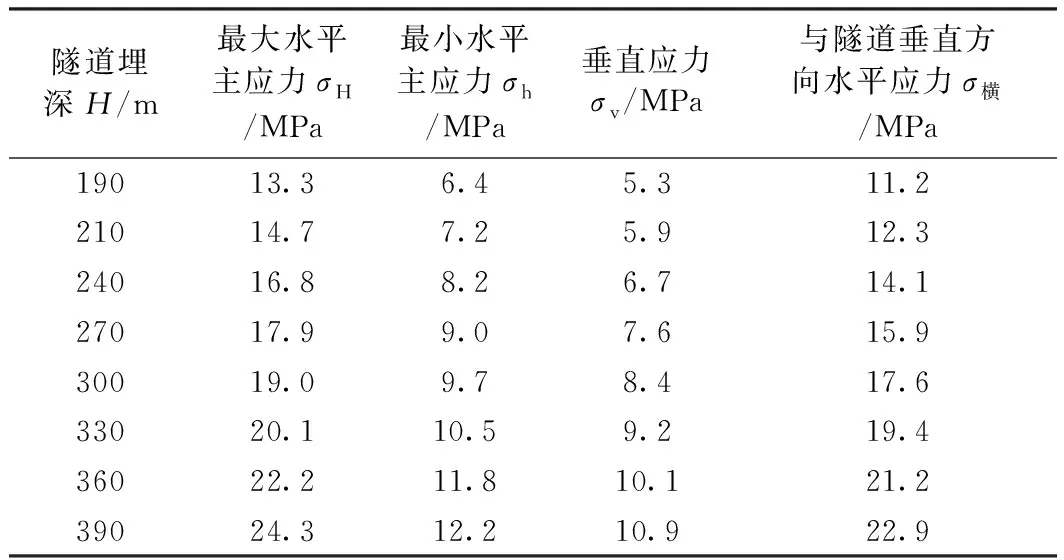

①隧址區域構造應力占主導地位,且σH>σh>σv,測區主應力場以北東—南西向擠壓為主,最大水平主應力σH=13.3~24.3 MPa,最小水平主應力σh=6.4~12.2 MPa。按照《工程巖體分級標準》(GB50218—2014)進行地應力水平評價,根據不同埋深處的巖性、巖石飽和抗壓強度平均值Rc與隧道垂直方向水平應力σ橫之比判斷巖爆發生的可能性。該孔巖性為混合花崗巖,Rc=29.1~26.7 MPa,Rc/σ橫<4,說明該隧道的巖爆等級以中等—輕微為主,局部可能發生強烈巖爆。秦嶺大興山隧道地應力實測成果[11]見表1。

表1 秦嶺大興山隧道地應力測試成果

②地應力以構造應力為主,最大水平主應力與垂直應力的平均比值為σH/σh=1.9,符合秦嶺地區σH/σh=210/H+1.4的規律。

③實測的最大水平主應力方向平均值為N34°W,符合秦嶺構造運動應力場的方向特征。

秦嶺地區深埋隧道具備產生巖爆的可能。為確保深埋隧道的安全,依據秦嶺地應力分布特征及已建(在建)工程經驗,提出秦嶺地區隧道選址原則:

①巖體初始地應力場是研究地下隧道圍巖穩定狀況和隧道選址的重要依據,隧道軸線(平面)方向應盡可能與最大水平主應力σH方向趨于一致,若難于避免時,隧道軸線盡量與水平主應力以小角度相交,夾角越小越有利于隧道穩定;②隧道埋深宜淺不宜深,應據此合理地進行隧道縱斷面設計;③選擇適當的斷面形狀,使斷面形狀與構造應力狀態相適應,最好采用寬度大于高度的矩形、拱形及橢圓形斷面形式,并采用塑性支護構件等。

6 結論

以秦嶺實測地應力鉆孔數據為基礎,通過對秦嶺最大、最小主應力,主應力比,側壓系數及最大水平主應力方向特征的分析研究,揭示了秦嶺淺層地應力分布特征,并以西渝高鐵太興山秦嶺隧道選址為例進行論證,提出了隧道選址的指導意見。

(1)秦嶺新構造運動強烈,應力場以現代構造應力場為主,賦存高地應力的地質環境,具備巖爆發生的條件。

(2)秦嶺地區地應力特征研表現為:水平主應力上隨埋深增大而增加,與埋深有較好的線性關系,最大水平主應力σH=0.048 9H+3.68,最小水平主應力σh=0.026 1H+1.57;最大、最小水平主應力比σH/σh隨埋深增大呈衰減趨勢,σH/σh=210/H+1.4;側壓系數k值主要分布在1.5~2.5間,隨著埋深增大,k值逐漸減小;最大水平主應力方向主要為NW向。

(3)隧道選址原則為:隧道軸線(平面)方向盡可能與最大水平主應力σH方向趨于一致;隧道埋深宜淺不宜深;合理進行隧道縱斷面設計;隧道斷面形狀與構造應力狀態相適應。