腦卒中患者應該知曉的十種康復方法

策劃/曉 誼 文、圖/中日醫院康復科主任醫師 謝欲曉 治療師 徐瑞澤 唐易菲 李致衡 褚文穎 黃丹妮 鄭 爽 孟 珍 西京醫院康復科治療師 黃彩平 圖片提供/壹 圖

腦卒中,又稱中風或腦血管意外,是一組突然起病,以腦部局灶性神經功能缺失為共同特征的急性腦血管疾病。此病多發生于血管堵塞導致大腦缺血時間過長或血管破裂引起腦部出血時,常見的起病癥狀為面部口眼歪斜,肢體活動不利,口齒不清和意識障礙等。近年來,隨著醫療技術的快速發展,腦卒中患者的存活率大大提高,根據大腦損傷部位和嚴重程度以及治療是否及時,腦卒中導致的結局可能不同。據統計,腦卒中幸存者中大約10%幾乎完全恢復,40%留有中到重度功能障礙。我國腦卒中發病率排名世界第一,腦卒中患者由于功能障礙導致大量的醫療資源和社會資源消耗,為社會帶來巨大負擔。

患上腦卒中后,越來越多的人意識到了康復的重要性。本文介紹了運動療法、物理因子治療、作業治療、心理治療、康復護理等康復醫學的十種技術及手段。希望可以幫助每一個患者實現全面康復、預防并發癥和腦卒中再發、提高生存質量的三大目標。

一、運動療法

運動功能障礙是腦卒中后主要的功能障礙之一,根據腦卒中發病部位的不同,可以出現單癱、偏癱以及四肢癱等,偏癱是其中最常見的,即人們常說的半身不遂,指半側身體的運動障礙。

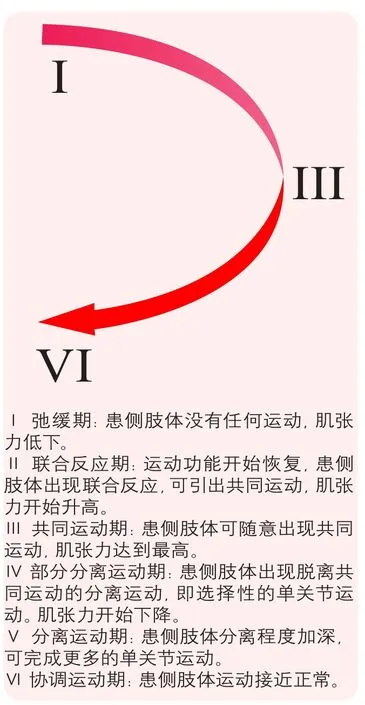

腦卒中是中樞神經的損傷,與周圍神經損傷后運動功能呈直線型恢復不同,恢復的過程呈現為曲線型(如下圖所示),可分為6個階段,表現不僅僅是肌肉力量減弱,而且在恢復的早期出現與正常運動有偏差的運動模式,第Ⅲ期到達頂峰,之后再趨近于正常。

腦卒中后的運動障礙令患者持續臥床,導致肌肉關節及全身多系統的廢用,即廢用綜合征,是腦卒中康復的頭等大敵。所以,腦卒中后的運動療法主要包括:預防廢用及并發癥的治療、改善患者運動功能的治療以及提高日常生活活動能力的治療。最關鍵的突出一個“動”字。而動的正確與否取決于系統的康復評估,有了評估,才有康復治療的前提,才能科學制定因人而異的康復計劃,既避免動得不夠的“廢用”,又不引起動得錯誤的“誤用綜合征”。

(一)預防廢用及并發癥的治療

●根據患者的功能水平,可采取各關節的被動-助動-主動運動的方法預防關節攣縮。

●對能產生運動的肌肉可進行助動-主動運動,對不能產生運動的肌肉可采取低、中頻率的電刺激幫助肌肉收縮,預防肌肉萎縮。鼓勵患者多坐、多站可預防軀干肌的萎縮。

●下肢的血液循環非常依賴下肢的活動,所以根據患者的功能水平采取被動-助動-主動運動的方法增加下肢的活動,預防下肢靜脈血栓。

●通過鼓勵患者多坐、多站,減少臥床時間,預防體位性低血壓。

●通過鼓勵患者積極地進行運動為核心的康復訓練,最好通過上肢或下肢功率車的訓練,預防心肺功能下降。

(二)改善患者運動功能的治療

●患者早期患側肢體不能產生運動,可運用“神經易化技術”中的促進方法引出患側肢體的運動。患側肢體出現粗大異常的運動模式,可運用易化技術中的抑制方法促進患側肢體出現單關節的功能性活動。

●針對早期患側肢體肌張力低下,可鼓勵患者多坐、多站,通過重力的作用促進肌張力升高。之后患側肢體出現痙攣,可通過提高功能,促進屈肌與伸肌的協調,放松訓練以及易化技術中的抑制方法降低肌張力。

●通過使患者頭、頸保持端正,糾正患者的異常姿勢,以及臥位姿勢的正確擺放,減少低位中樞反射亢進給患者帶來的影響。

●通過保護下的坐位及站立位的重心轉移訓練以及加強骨盆穩定性,改善平衡功能。

(三)提高日常生活活動能力的治療

●翻身坐起:患者從各種臥位翻身至健側臥位,即側臥時健側在下,通過重心向前健側手臂支撐,將軀干撐起實現翻身坐起。

●床椅轉移:將輪椅置于患者健側,與床邊呈45度,注意鎖好雙輪,患者通過重心向前,健側手支撐于扶手上以及雙下肢的支撐,將身體轉移到輪椅上。當患者需要從輪椅轉移到床面時,輪椅患者健側的一邊靠近床邊,與床邊成45度,鎖好雙輪,患者通過重心向前,健側手支撐于床面以及雙下肢的支撐,將身體轉移到床上。帶扶手的椅子可以替代輪椅,轉移前輪椅要鎖好雙輪。

●從坐位站起:患者身體靠前坐,減少臀部與支持面的接觸面積,雙膝屈曲大于90度,雙腳與肩同寬,通過軀干引導重心向前,至耳垂與膝關節在同一豎直線上,雙下肢蹬地,挺胸抬頭實現站立。

●站立:當患者患側下肢負重能力不足時,可通過健側上肢持手拐幫助維持站立姿勢。

●步行:當患者平衡功能不佳或患側下肢負重能力不足時,可通過健側上肢持四腳手拐幫助患者完成步行。拐向前→患側下肢邁步→健側下肢邁步是持拐步行的基本順序,目的是使拐與患側下肢共同負重完成健側下肢的邁步。與此同時應加強患側下肢向前邁步訓練,避免邁步時提髖出現畫圈步態,加強患側下肢負重訓練。

●上下樓梯:上下樓梯時,患者健側手扶好扶手,邁步前首先移動手的位置。上樓梯時健側下肢先上,患側下肢跟上。下樓梯時患側下肢先下,健側下肢跟上。目的是使健側下肢主要承擔身體的重量,以保證上下樓梯的安全。

●穿脫衣服:主張讓患者穿開衫上衣。穿脫衣服的基本順序是先穿患側,先脫健側。

二、物理因子治療

常用的物理因子包括運動與機械力、電、光、聲、熱、冷、磁、水等。作為現代治療學中與藥物、手術、營養等治療方式同等重要的手段,理療可起到消炎、鎮痛、興奮神經-肌肉、緩解痙攣等作用,使其在腦卒中康復治療中被廣泛應用。以下為物理因子治療的部分舉例。

●冷或冰的利用:在偏癱早期配合易化促通技術,可針對弛緩癱瘓的肌群進行冷水刷或小冰袋的擦拭刺激,誘發肌肉的興奮。在偏癱后易出現水腫的部位也可使用冰袋進行間斷冰敷,尤其是在康復運動訓練活動量較大后進行關節冰敷,例如肩、腕、膝、踝關節等。

●溫熱治療:利用光作為物理因子的紅外線可改善血液循環、促進腫脹消退、降低肌張力、緩解肌痙攣、鎮痛。還可利用偏振光、激光治療的穴位治療起到經絡促通的作用。

●電刺激:可用低頻、中頻電療法刺激面部,促進面部肌肉收縮,改善感覺異常;或刺激咽部,改善吞咽功能,減少飲食中的嗆咳,預防誤吸導致的肺炎;刺激軀干和四肢,改善肌肉收縮,調節肌張力,促進運動功能的恢復。

三、水療

水中運動療法,是康復治療師利用水的浮力、凈水壓力、黏彈性等物理特性,對患者進行康復治療的方法。對于腦卒中患者,系統的康復訓練會受到患者肌張力、肌力低下,在陸地上不能行走;平衡能力差;體位轉換困難;肢體疼痛腫脹等因素的影響。治療師可以利用水的特殊物理特性解決以上問題,從而使腦卒中患者的訓練更加及時有效。

首先,由于浮力的原因,在水中隨著水深的不同我們所承受的體重也不同,當水深只到大腿時,我們需要承受60%的體重;當水深及胸時我們便只需要承受40%的體重。所以,可以通過調整不同的水深,達到不同的治療目的。通過不同的水中減重環境可以使在陸地上無法站立的腦卒中患者能夠在水中進行站立及行走訓練,而且水的浮力可以為患者提供更多可能的訓練體位,不僅能坐著、站著訓練,還能夠正躺、側躺或者在水中漂浮。

其次,除了浮力與水深有關外,靜水壓同樣受到水深的影響,水越深,壓力越大。站姿下,肢體遠端在深處,近端在淺處,根據靜水壓隨水深增加而增加的原理,肢體遠端所承受的壓力比近端大,從而讓血液回流更加順利。很多患者存在肢體末端血液循環不良的問題,治療師利用靜水壓可以有效改善患者肢體末端的腫脹癥狀。

水中運動療法

再次,水流可以有效訓練腦卒中患者的平衡功能和協調能力。從患者的角度,我們的身體有許多小肌肉負責維持姿勢的穩定,當我們浸泡在水中時,水流持續地從四面八方推動我們的身體,光是站著就比陸地上受到的干擾多很多,因此患者必須更專注地保持平衡,這時候就需要調動穩定身體的肌群,所以在水中即使沒有特別訓練,只是簡單地站立,患者的身體也必須對抗這些水流的干擾從而保持平衡,對于姿勢控制的能力以及行走穩定性都有很大的幫助。從治療師的角度,可以利用AICHI(水中太極)技法,讓患者在水中邊進行太極動作邊穩定自己的身體,從而提高患者的平衡能力及運動控制能力。

最后,在水中,患者不用擔心跌倒所引發的二次損傷,從而減少跌倒的恐懼,增強自信心。

四、作業療法

作業療法的評價方法有觀察法(觀察患者的行為表現、與人的相處模式等)、面談法(了解患者對疾病的認識程度、對自己預后的判斷以及對康復目標的認識等)及相關評定(包括感覺、運動、高級腦功能以及日常生活活動能力的評定等)。根據評定的結果,與腦卒中患者及其家屬共同確定康復的短期及長期目標。

作業療法有以下常見治療技術。

●感知和認知訓練:對中樞神經系統損害的患者進行觸覺、實體覺、運動覺訓練,以及注意力、記憶力、理解力、復雜操作能力等訓練。

作業療法

●日常生活活動訓練:在運動、自理、交流及家務活動中,訓練患者用新的活動方式、方法或借用輔助器具的幫助和使用合適的家用設施等,來完成日常生活活動(包括穿衣、吃飯、洗澡、如廁等)。指導患者在家務活動中如何省力,如何減少能量消耗,如何改裝家用設備以適應患者的功能水平。

●娛樂性活動:娛樂性活動適用于任何年齡段的患者,在運動方面有助于提高肌力、改善肢體的協調性;在心理方面可調節情緒;在社交方面可改善社會交往、人際關系。常用的娛樂活動包括棋牌類活動、球類活動、群體游戲以及音樂歌舞等。

●職業技能訓練:如木工作業、紡織作業、機電裝配與維修、辦公室作業等。主要目的為訓練患者進行生產性活動的能力,讓患者可以在功能水平匹配的工作中獲得一定的成就感和社會參與感。

●高級技能訓練:如計算機操作、網絡技術應用等與專業相關性較大的技能。這種訓練的目的是為患者進行針對性的適應訓練。

●支具和輔助具應用:應用輔助具或支具等訓練手段,盡可能利用腦卒中患者現有的功能進行生活和工作,最大限度地獲得各方面的功能獨立。

●指導環境改造及康復器材的選購:根據對患者功能障礙和居住條件的評定,為患者提供居住條件咨詢,提出改裝意見。為需要輪椅代步的患者提供建議,選擇適當的輪椅類型及必要的附件,并進行使用輪椅的訓練指導。

總的來說,作業治療的目的就是協助腦卒中患者選擇、參與、應用有目的性和有意義的活動,去預防、恢復或減少與生活相關的功能障礙,以及促進最大限度地恢復軀體、心理和社會方面的適應能力,增進健康,預防能力的喪失及殘疾的發生,使患者可以在生活環境中得以發展,鼓勵他們參與并為社會做貢獻。

五、吞咽障礙的康復

吞咽障礙是指由于下頜、雙唇、舌、軟腭、咽喉、食管等器官結構和(或)功能受損,導致不能安全有效地將食物輸送到胃內的過程。吞咽障礙是腦卒中常見的癥狀之一。有資料顯示,腦卒中急性期吞咽障礙的發生率高達44.7%。吞咽障礙不僅影響患者的早期康復治療,降低患者的生活質量,嚴重者甚至威脅患者的生命。

吞咽障礙患者常見的臨床表現除了吞咽異常外,還可能伴有其他相關的癥狀,如流涎、反流、肺部感染以及進食時有哽噎感、吞咽后口腔食物殘留、頻發的清嗓動作、進食費力、進食時間延長等。除此之外,中樞神經系統損傷導致的吞咽障礙還有可能伴有呼吸功能異常,這里的呼吸異常不僅包括肺功能的異常(如肺活量等指標異常),還包括呼吸模式的異常。

吞咽障礙的治療應根據評估結果,進行有針對性的訓練,主要包括:營養方式的處置、吞咽功能的基礎訓練、攝食功能訓練以及康復護理。其中,康復護理有時會被忽視,患者治療時間是有限的,大部分時間是在病房中,無論是飲食管理、氣切管理、藥物管理還是健康宣教,都離不開護理工作。

六、構音障礙的康復

構音障礙是指由于神經病變,與言語有關的肌肉麻痹、收縮力減弱或運動不協調所致的言語障礙。構音障礙是腦卒中患者臨床上常見的一種癥狀,嚴重影響患者日常交流能力,降低患者的生活質量。因此,構音障礙的康復在腦卒中患者的臨床治療中顯得尤為重要。

構音障礙的康復治療應遵循以下兩點:①針對言語表現進行治療。從言語治療學的觀點,往往強調針對的是異常的言語表現而不是按構音障礙的類型進行治療。言語的發生與神經和肌肉控制、身體姿勢、肌張力、肌力等因素有密切的關系。這些方面的異常都會影響言語的質量。言語治療應從改變這些狀態開始。這些狀態的糾正會促進言語的改善。②按評定結果選擇治療順序。一般情況下,按呼吸,喉,腭、舌體、舌尖、唇、下頜運動逐個進行訓練的途徑。治療人員首先要分析以上結構與言語產生的關系,然后決定治療先由哪一部分開始和順序,根據構音器官和構音評定的結果決定治療順序和方法。在發音的順序上應遵循由易到難的原則。

七、失語癥的康復

腦卒中發生后,患者除了會出現感覺、運動等最常見的功能障礙外,失語癥也是腦卒中后的常見并發癥。據國內文獻報道,56%~69%的腦卒中患者會伴有言語功能障礙。失語癥造成的交流障礙給患者的生活帶來不便,甚至由于患者無法與康復治療師溝通而影響了其他功能的恢復,因此早期積極進行失語癥診療是十分必要的。

失語癥是一種獲得性語言障礙,指與語言功能有關的腦組織的器質性損害造成患者對人類進行交際的符號系統的理解和表達能力受損,尤其是語音、語義、字形等語言符號的理解和表達障礙。我們知道,語言是人類所特有的極其復雜的高級神經活動,腦卒中失語癥患者會表現出語言理解和語言運用的功能障礙,不同失語類型的患者會有不同的障礙表現。

腦卒中后失語癥的訓練措施主要包括:言語訓練,以傳統的刺激方法為代表;促進實用交流能力的措施,如CADL、PACE訓練;家屬指導和環境調整;心理疏導等。

八、認知障礙康復

認知障礙是腦卒中后常見的障礙表現,約有50%~70%的腦卒中患者會出現不同程度的認知障礙。認知障礙的損害對腦卒中患者日常生活的影響幾乎是毀滅性的,給家庭和社會帶來沉重和巨大的負擔。目前隨著腦卒中及其相關認知障礙研究結果的陸續發表,腦卒中后認知障礙已經引起廣泛重視,成為當前國內外研究和治療的熱點,世界卒中日宣言明確提出腦卒中后認知障礙是腦卒中醫療中不可或缺的一部分,各大國際腦卒中康復指南中也強烈推薦腦卒中患者早期即開始進行認知功能訓練。

腦卒中后認知障礙是指腦卒中這一臨床事件后6個月內出現達到認知障礙診斷標準的一系列綜合征。認知障礙患者具體有哪些癥狀和表現呢?表現形式根據其功能障礙類型而有所不同,比如近事記憶障礙患者,記得小時候的事情但卻總想不起來鑰匙放哪里了;執行功能障礙的患者,大腦的靈活性下降明顯,給人一種僵化的感覺;還有患者的計算能力會受到損害;注意力不集中等等。

腦卒中后認知障礙綜合干預包括預防、藥物治療、一對一康復訓練等。腦卒中認知障礙康復是一個長期的治療任務,包括直接修復認知訓練和補償訓練策略。直接修復的重點在于通過訓練直接改善患者損害的認知領域;而補償策略則關注管理患者自身的認知障礙,通過代償等手段促進提高日常生活活動能力。此外,康復訓練應個體化、專業化,及早采取綜合的干預措施是提高腦卒中患者生活質量的重要環節。

九、心理輔導

腦卒中后,患者由于突然出現偏癱、言語不清等功能障礙,導致產生嚴重的心理障礙,如:絕望心理、情緒低落、急切心理、依賴心理、失望心理等。對于具有不良心理狀態或心理障礙的患者,欲恢復其軀體、語言及認知功能,就必須首先使患者有良好的心理狀態。患者只有在良好的心理過程中,才能對自己疾病的發生、發展及預后有良好的判斷和正確的認識,才能有足夠的信心及勇氣面對疾病,努力積極地配合康復治療,心理康復的作用是顯而易見的。

患者通過接受專業心理治療人員的系統心理干預,會逐漸適應生活、學習、家庭或工作等方面發生的變化,正確面對生活中的各種困難。同時,形成一種積極的心理調節機制,應對可能出現的各種心理問題,從而保持心理健康與平衡。

心理康復是一個長期的心理調節和成長的過程,在此過程中,患者需要接受專業人員的指導與幫助,以逐漸擺脫消極心理影響,建立起積極的生活態度,將心理調節到最佳狀態。

十、康復護理

康復護理對于腦卒中患者來說非常重要,主要包括生理、心理及社交等方面的護理,不同的患者需要的護理程度不同,總結起來可歸納為三個方面:爭取全面康復、預防并發癥和腦卒中再發、提高生存質量。

1.爭取全面康復對于腦卒中患者,飲食結構應調整為足量高蛋白、蔬菜水果、低鹽低脂。生活活動應該從最基本的日常生活做起,如吃飯、穿衣、洗澡、室內活動等,盡量增加患者的主動運動,提高患者的自理能力。

對于有肢體功能障礙的患者,根據患者情況調整室內布局,增加無障礙設施。門應保證一定的寬度,去除門檻,去除走廊上的障礙物,以確保輪椅的自如進出。如果家里有樓梯,兩邊均應設有扶手,并可將樓梯的第一級和最后一級涂上不同顏色,便于有視覺障礙的患者活動。家中的各種開關、插座等均應設置在適當高度,減少安全隱患。

切忌讓患者一直躺在床上,這樣會對患者的心臟功能、呼吸功能、消化功能、運動機能等產生不利影響,應讓患者先練習床上翻身、床上坐起,直至步行行走。由于腦卒中后患者血管彈性下降,在進行日常功能訓練時,動作應緩慢,以免誘發眩暈,減少安全隱患。注意患者的心理護理,營造輕松和諧的氛圍,消除患者的負性情緒,減輕患者消極心理,以良好的心態對待疾病及相關治療。

2.預防并發癥和腦卒中再發首先要重視原發病的治療,如高血壓、高血糖、高脂血癥、動脈粥樣硬化、房顫等基礎疾病,密切觀察患者的藥物治療及治療效果,定期監測必要指標。注意預防肌肉攣縮和關節攣縮變形,以免造成一些不可逆的繼發性殘疾改變。在治療師的指導下進行正確的康復鍛煉,避免二次損傷。生活上,應保持居室清潔和空氣流通,注意保持患者口腔衛生,隨時清除呼吸道分泌物,鼓勵患者做胸部擴張、深呼吸等運動;保持患者皮膚清潔,床單平整干燥,定時更換姿勢,對受壓的皮膚進行按摩,大小便失禁患者及時清除排泄物,溫水清洗局部,保持外陰清潔干燥,保證皮膚完整,防止壓瘡產生。患者和家屬還要注意腦卒中再發的先兆,如患者突然眩暈或頭痛,一過性視物不清或失明,突然舌根發硬或失語,突然肢體麻木、活動不便、精神疲倦或性格突變,無原因的嗜睡等等,一旦發現這些腦卒中先兆,一定及時就醫治療。

3.提高患者的生存質量多數腦卒中患者殘留不同程度的肢體、言語、吞咽等各種功能障礙,患者內心痛苦,這種情況必須通過患者和家屬共同努力加以改善,應培養患者對病后生活的適應能力,避免過度依賴家人而喪失意志。鼓勵患者自行進食、自己進行每天的個人衛生工作,如洗漱、大小便等,以及自己做健側肢體協助患側肢體的活動。患者進食時,應取半坐位,將少量食物從健側放入口中;若患者出現吞咽功能障礙,如進食或飲水嗆咳等癥狀,應由言語治療師準確評估患者的吞咽功能,決定進食方式,防止反流及嗆咳。進食后及時刷牙或漱口,避免食物殘留在口腔,進而引發肺炎。日常生活中應利用各種互動形式,如談話、讀報、聽收音機、看電視等,對患者進行不同方式的感官刺激,鼓勵患者運用尚存的感知來克服已經出現的功能缺損,達到功能代償,逐步恢復交流溝通、認知、思維、感情等重要功能,以達到回歸家庭、回歸社會的最終目的,提高患者的生存質量。