藝術從神壇走入百姓家

輪奐

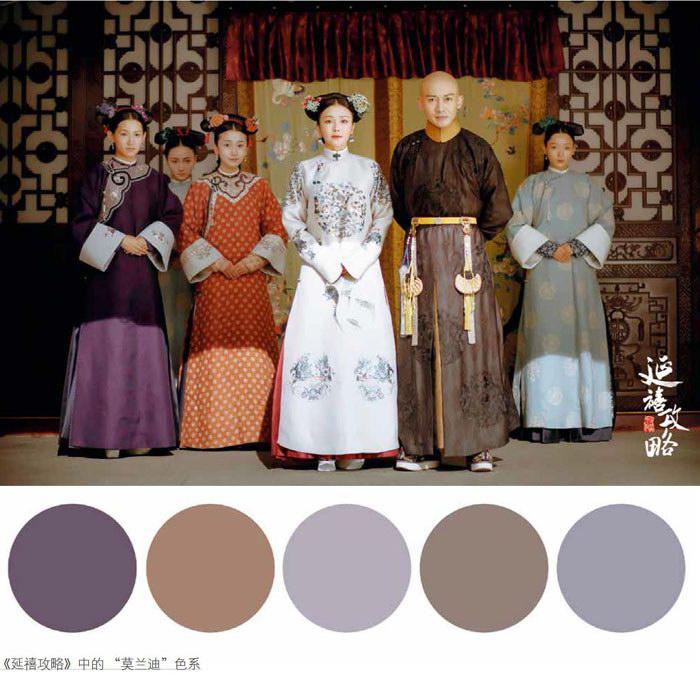

盛夏,一部《延禧攻略》突然爆紅,劇中精良的“服道化”引發全民熱議,一時間清宮美學、中國傳統工藝等備受追捧,甚至連圈外人并不熟悉的“莫蘭迪色系”都成為當下“網紅”。在大眾傳媒日益發達的今天,一直被認為高高在上的藝術,正以一種前所未有的速度和規模向大眾傳播、普及。可以說,藝術大眾化的時代已悄然而至。

藝術大眾化的生態構建

過去,藝術被認為是高雅而奢侈的,它在很長的時間里被束之高閣,只被小圈子內的人所識所賞。隨著社會經濟的發展,越來越多普通民眾追求藝術、欣賞藝術的需求也隨之日盛,普通人也需要讓自己的居所變得高雅而有格調,也渴望通過藝術作品滿足自己的精神需求,藝術的大眾化也自然成為了必然。

藝術傳播與宗教、文化的傳播類似。古時,只有少數貴族、統治者掌握著解讀宗教、掌管知識的話語權。但時代的進步讓越來越多普通大眾參與進來,他們要求人人都有解讀經典的權利。最后,那些經過世俗化改造的宗教因獲得民眾信仰而傳承下來;經史典籍也部分地被改造成了義務教育的教材。

而藝術也同樣面臨這樣的變革,特別如今在數字電子技術、互聯網技術的加持下,藝術可以更便利、高效、低成本地進入尋常百姓家,滲透到人們生活的方方面面。

于是,我們不禁要問:藝術大眾化浪潮下,我們將要或已經面臨怎樣的變化?

首先,原先被認為只負責保存文物的博物館也要更“開放”起來,比如夜問開放,并結合多樣的藝術表演讓觀眾獲得更豐富的體驗;以前只被存于冰冷展柜中的文物,被高清掃描,實現網絡共享,或被設計成文創產品,又或是它們背后的故事被演繹成綜藝節目,文物開始活了起來……凡此種種,借助互聯網與流行文化的東風,博物館已肩負起連接大眾與藝術的橋梁作用。博物館自身也要變成一個單獨個體,向大眾宣傳自己,努力成為網紅。

其次,藝術家也會走下神壇,如何將高雅格調與大眾審美有效嫁接,已經是藝術家們不可回避的重要課題。對中國藝術家來說,這一課題至少在近代就已經開啟,于是,我們看到吳昌碩與齊白石這樣的藝術巨匠,他們的偉大之處就在真正將中國文人畫實現了雅俗共賞,因此,他們也注定被藝術史銘記。

最后,普通大眾的參與是最為關鍵的一環,他們也是推動藝術變革最重要的力量。藝術要實現大眾化就要求觀眾積極地參與藝術的生產,甚至觀眾就是藝術作品的主體,而不是冷漠的旁觀者。諸如近年興起的新型展覽,多媒體手段的介入、注重觀眾的互動、參與和分享,都在試圖讓觀眾參與到藝術的生產上來。當然,要求觀眾參與實際上也對觀眾自身提出更高的要求,更多的藝術史知識修養、更多的個人思考是十分必要的。因此,人人都可以成為藝術家,并非遙不可及。

藝術大眾化與小眾的循環

在實現大眾化之后,藝術將會實現“二八原則”的劃分。大部分藝術形式在被大眾接受、喜聞樂見的同時,也仍要保持小部分為少數人掌握和理解。即分成為大眾普及型和研究探索型,因為研究探索型的藝術往往是先鋒藝術,它帶有一定的超前性,或往往探討一些較為深奧的哲學思考和命題,因而注定是小眾的,即使它面向所有人開放,也并不能快速被普通人理解和接受,也就不具備流行的條件。只有隨著時間流逝,社會發展進步了,先鋒藝術才會逐漸被越來越多的人接受,轉化為大眾化的藝術,而新的小眾藝術又開始逐漸生成,如此循環往復。

正如前文所及的“莫蘭迪色系”,在莫蘭迪的繪畫剛出現時,也只有少數人能欣賞,由于時代環境所限,莫蘭迪的繪畫最初并沒有被廣泛認可,他常被簡單地劃分為“形而上畫派”畫家,直到后期莫蘭迪的繪畫地位才得到了一致肯定。

莫蘭迪的繪畫將現代藝術與古典藝術的巧妙結合,他不光繼承西方優秀繪畫的傳統,還帶有濃郁的東方繪畫特色。大面積的留白、樸素的畫面、淡雅的色調一如東方審美基調,給人純潔、恬靜的視覺感受,與中國文人畫那種空靈、淡泊明志的意境如出一轍。

而今天,高度發達的物質文明讓人逐漸接受了淡雅、質樸、“少即是多”的簡約風格。加之如今正興起回歸傳統東方美學的風尚,而“莫蘭迪色系”那種頗顯“高級”的色調,與東方傳統美學有著異曲同工之妙,}合巧借助一部電視劇的東風,“莫蘭迪色系”迅速為大眾熱捧,也在情理之中。

為此,本次封面,我們也乘借“莫蘭迪色調”大熱之東風,以莫蘭迪靜物中的瓶子嫁接吳昌碩的墨梅,營造一幅獨具趣味而又融合中西的“瓶花圖”,務求雅俗共賞。當然,被稱為“人民藝術家”的齊白石又怎可缺席,我們在設計中還特意在瓶子中嵌入白石老人寫意水族,宛如瓶上的彩繪裝飾。遙想過去,齊白石的水墨作品正是借著各式各樣的搪瓷器具,走進了千家萬戶。如今,瓶子上的魚蝦,不正是雅俗共賞嗎?