戴熙《桂林十景圖冊》小考

梁基永

“薏苡明珠”見于《后漢書馬援傳》,說的是馬援(伏波將軍)在廣西一帶平定叛軍時的故事,他帶了一些祛濕的薏米回鄉,被仇人傳為帶了南方珍貴的珍珠,后來才洗雪清白,這個故事歷史上用作真偽之辨的掌故。本文討論的戴熙《桂林十景圖冊》,正與伏波將軍故事發生的桂林有關。考索不同版本仿作背后的故事,也別有一番意思。

戴熙(1801-1860)為清代道光年間重要的山水畫家之一,他為李人華所繪《桂林十景圖冊》是桂林山水畫史上重要的實物。李人華,字漱堯,號春橋,湖南長沙人,道光年間宦游桂林,目前所見,在獨秀峰題石中有其道光癸卯(1843)題名,可知當時他正在桂林居住。此冊作于道光甲辰至丙午(1844-1846)之間。

戴熙的作品,在清代道光之后,仿品非常多,主要原因有三個:第一是他的畫作曾邀道光皇帝的御賞;第二是他的官做得不小,翰林出身,做到兵部侍郎;第三是他英勇殉難,屬于殉國的忠烈。他為李人華所繪的這套《桂林十景圖冊》則是其精心作品,目前存世所見的數本仿品,與之對比也是書畫鑒定的有趣個案。

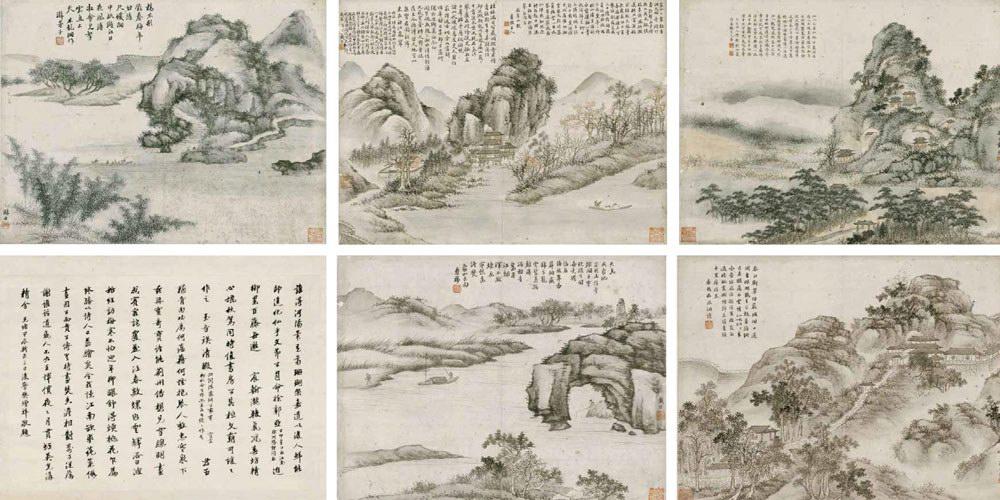

筆者用以對比各種《圖冊》的版本,是吳兆芹舊藏,有樊增祥(1846-1931)長詩題跋的一種,以下簡稱“樊題本”。此冊有清代題簽兩則,并有樊增祥題長詩,清末時歸廣東香山吳兆芹所藏,今日為香山私人收藏。此冊與各種版本相較,其優劣固可見,考索背后的故事,對了解桂林風景的淵源也頗有意思。

各冊收錄畫數目有異

首先是各冊收錄的畫數目并不相同。桂林歷史上有“八景”之目,但流傳的“八景”與戴熙所畫的并不全同,可見他是自選的風景。

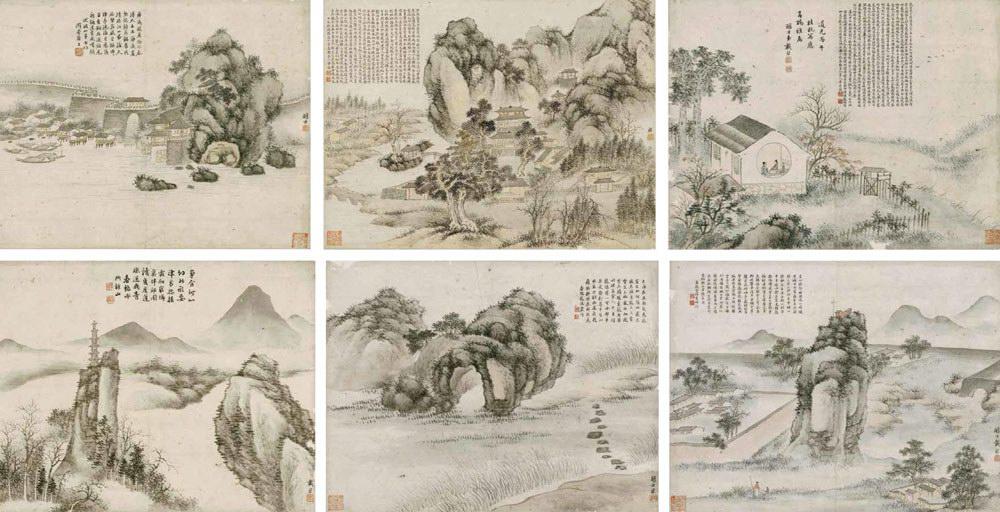

樊題冊存畫十一開,在存世各版本之中數量最多,其余各冊,少則六開,以八開居多,少數有十開者。戴熙所畫十景分別為:棲霞山、伏波山、劉仙巖、虞山、木龍洞、獨秀峰、風洞、斗雞山、龍隱巖和象鼻山。其余各冊多數以“八景”數目存八開。戴熙所畫的每一幅上面,都有李春橋的題詩,或長或短,用小楷細字寫成,功力非凡。

目前對此數本圖冊作研究者,僅見張雨婷女史之碩士論文《江山會景處:十九世紀初桂林山水圖研究》。張女史考證謂,此冊可能為戴熙官廣東學政時,偶游桂林所畫云云。據張文所引徐坷《清稗類鈔》:“道光庚戌(1838),被命視廣東學,陛辭日,宣宗諭之曰:汝畫筆清絕,然胸中目中,只是吳越間山水,此行獲睹匡廬,羅浮之勝,巉巖演迤,雄麗奧曲,別有一種奇致,于畫理當益進,汝品學朕素知,公余游藝,兼可成全老畫師也。”

張女史遂推論此冊乃戴熙在廣東學政任上偶游桂林之作。然揆諸清代典制,學政乃一省學官,地位僅次于督撫,豈有在任上跨省浪游之理。按《學政年表》,戴熙官廣東學政先后有兩次,第一次為道光庚戌(1838)七月至道光十九年九月,第二次為道光二十五年(1845)五月到任至次年二月。此冊為道光二十四年所作,按《清史稿》本傳謂“二十五年,服闋”,可知道光十九年之后,他應該是以家有喪事而守制,三年期滿后始浪游到桂林。

冊頁之首,戴熙先畫一開,繪秋日梧桐庭院之夜,李人華游宦歸來,與夫人在蕓窗下夜話情景。此畫與桂林風景無關婦妙為乞品極少作此幅,目前發現只有古香閣題簽本(上海敬華2015年拍賣)與李人華本人所畫的同題材一幅(北京嘉德2006年拍賣)。此圖樊題本人物極為細致,夫人穿紅衣,坐右側,李坐左側,兩人物雖細小,神態一一如見,案頭書籍文房,絲毫可辨,款署“道光丙午桂秋,寫應著順;雅屬,醇士戴熙”。題款右側,有李人華自作五古長詩四首。值得注意的是,由于畫于秋天,圖中梧桐葉已漸黃,右側有一行秋雁飛過。而作偽者不審此意,古香閣本(題簽署十景,實除此外得九開,不合數)墨色重而拙,梧桐全是夏色。李人華自摹本,人物無法表達夫妻夜話之景,畫成效果頗似母親教子,故拍賣圖錄竟定為《教子圖》,圖中房屋,高聳前墻,前后不一,與樊題本之寬博平淡,殊有分別。

戴熙在桂林游玩時間,今不可具考,但從《虞山》題跋中可知,他游的時間并不長,此畫題跋說:

“昨承雅屬,圖桂林獨秀諸山于冊,十者未得七八,項有返掉省親之行,欲攜諸笥中以歸,系纜江干,不能久待,畢一日之力,潤色成之,以結一重翰墨之緣。”

這段覽島潑寫于甲辰秋日,即道光二十四年(1844),從此段大概可知,李人華請戴熙畫的是幅,首頁的《提桐庭院圖》應為兩年之后(丙午1846)李人華請戴R補畫]{韭首。有諸冊,開數都不及此冊。

戴熙有抄摹羅辰者

戴熙詩集《訪粵集》中,有《夜話環碧園再次》詩,環碧園在桂林郊外,為李秉綬家的園林,也就是后來居巢、居廉、昆仲曾經居住之所。由此可知,他確實短暫游歷過桂林。但以道光時期的交通條件,短時間內,他不太可能遍游此冊上的十處名勝,而此冊的不少構圖,靈感來自于羅辰(1771-1838,清代嘉慶桂林名士)的《桂林名山圖》。據張雨婷氏分析,羅辰與李人華為詩友,兩人唱酬詩見于羅辰集中,故李人華必熟悉《桂林名山圖》。筆者進一步對比,則發現戴熙確實有抄摹羅辰者,又有出自觀察而改動之處。

例如《木龍洞》一幅,與羅辰木刻圖對比,似乎非常接近。羅辰木刻圖左下側有建筑一角,洞中只有巖石。戴熙畫作則是山洞中見一唐代小石塔,此塔今日尚存木龍洞口附近,可知此景應為戴熙親自所見。

饒有趣味的另一處細節,則是《棲霞山》一幅。此幅畫七星山下的靈隱寺,背后有厚重的山脊,左側為小溪蜿蜒,此河今日尚存,名靈澗溪。在羅辰木刻畫中,此溪邊有大樹一株,樹冠寬大,應該是桂林常見的大榕樹。然而戴熙所畫,則是兩棵連理交纏的樹木,葉也變成了點狀小葉。這一細節,筆者認為應該是戴熙未曾親到其境,按照羅辰的版畫本再創作時,將這棵大榕樹畫成了連理交纏的樹,也許是版畫線條不清或是戴熙不熟悉當地這棵巨大榕樹所致。

這棵樹成為一個重要的線索。我們發現,幾乎每一冊仿作的桂林山水圖冊中,上面每幅都有李人華的題詩。而且筆者對比了大部分能清楚辨認的圖片,上面的李人華題詩都是出自同一個人的手筆。再經檢索,果然發現李人華本身就是一個山水畫的高手,目前所見至少有兩冊他自己署款的《桂林山水圖冊》存世仁印日年中國嘉德春拍與2008年上海中天春拍),尤其以后者最為典型。此冊封面簽條署“桂林八景圖山水神品”,細看棲霞山圖,果然是一棵大榕樹。因李氏居桂林時間長,與羅辰又是好友,與戴熙的匆匆游歷不同。所以他筆下的棲霞山,這棵大樹被“修正”成一棵準確的榕樹。試對比其他各本,幾乎都是一樣的大榕樹,因此不難得出結論,多數仿本都是出自于這位受畫者,李人華之手,所以題詩皆真。

傳世各贗本以“樊題本”為上者

若論書畫的細節,則樊題本無疑在諸本之上,例如前揭《棲霞山》的樹木細節,可見寺廟前雜樹,樊題本剛健有力,勝于各本。又如設色之淡雅,可舉《伏波山》《劉仙巖》兩幅,諸贗本不是失之濃艷,就是淡而無神。此幅的設色淡中見層次,渲染遠方云煙更為縹緲。戴熙的用筆特征,是學北宋人的勾勒,雖小枝也一絲不茍。若以《斗雞山》山下的小雜樹叢對比,可見諸贗本的破綻。此外還有人物的神情,如《木龍洞》江中小船上,有小人物十余,細如蠅頭,卻動態不一,這些都是畫師用心之處。

傳世各贗本,除李人華每開題詩后,皆不見有名家題跋者,唯樊題本的最后,有樊增祥(1846-1931)五古長詩一首,書于絹本之上,此詩見于《樊樊山詩集》卷二十,題為《題戴文節公畫冊》,款署“光緒甲辰新正後三日”,即1904年春所作。此冊封二有《戴文節公桂林八景圖冊真跡》的題簽,款為“光緒癸卯(1903)二月,養福老人珍藏”,此簽中特申明為“真跡”,可知在光緒年間,此冊之贗品已為藏家所注意,此冊由道光甲辰創作,至樊山題詩時恰好一甲子,封面題簽者“香山在家僧”即吳兆芹之號,吳氏香山人,善書法。此冊經六十年后重裝,錦面配紫檀邊框,仍然古雅非常。