食品中的嘌呤含量分布及在貯藏加工中變化研究進展

蔡路昀,張滋慧,曹愛玲,沈 琳,謝 晶,勵建榮,*

(1.渤海大學食品科學與工程學院,遼寧 錦州 121013;2.蕭山出入境檢驗檢疫局,浙江 杭州 311208;3.大連東霖食品股份有限公司,遼寧 大連 116001;4.上海海洋大學食品學院,上海 201306)

嘌呤是組成核酸的有機化合物,在食品中廣泛存在,也是生物體的重要內源性物質之一[1]。在人體內,嘌呤以嘌呤核苷酸的形式存在,參與人體的能量代謝,也是遺傳物質DNA與RNA的重要組成部分[2]。人體內的嘌呤來源分為內源性和外源性,內源性約占80%,來自于體內的核酸氧化分解,外源性占20%,來自飲食攝入[3]。尿酸是嘌呤在人體代謝的終產物,在人體內可作為抗氧化劑抵御活性氧的侵害,尿酸供應對保護人體的血管很重要,但是頻繁和大量攝入高嘌呤含量的食品會升高血清尿酸濃度,增加患高尿酸血癥及痛風的風險[4],所以嘌呤的攝入與痛風關系密切。我國目前關于食品中的嘌呤含量數據還不完全,因此建立食品中嘌呤含量的檢測方法和測定不同食品中嘌呤含量分布對指導人們科學飲食具有重要意義。

1 食品中嘌呤的檢測方法

1.1 前處理方法

食品中的嘌呤一般是以核酸中的嘌呤堿基形式存在,所以需要先通過水解將嘌呤分離出來再進行分析。目前樣品的前處理方法有酸萃取、離子交換柱純化、溶劑萃取、柱萃取和膜萃取[5]。常用的分離方法是酸水解,也可以通過酶解方法將嘌呤類物質分解成尿酸進行定量。

1.2 酸的選擇

有研究發現水解酸的種類、水解時間以及水解溫度的設定影響最終測得的嘌呤含量。傳統采用高氯酸100 ℃水解樣品,但易造成嘌呤物質的損失。自從Lou[6]采用三氟乙酸、甲酸、去離子水(體積比5∶5∶1)水解高嘌呤食品獲得較佳的結果后,此方法被廣泛應用。凌云等[7]研究了水解溫度和水解時間對水解效果和嘌呤含量的影響,發現90 ℃水解12 min的效果最佳,與呂兵兵等[8]的實驗結果一致。目前常使用強酸水解樣品獲得嘌呤,常用的酸是三氟乙酸和高氯酸,在后續的色譜分析中少量殘留的高氯酸不影響色譜分析,而三氟乙酸需要凈除,較費時間和溶劑。Fan Hui等[9]探究了水解冬蟲夏草最佳水解酸的選擇,比較了磷酸、鹽酸、甲酸、高氯酸和硫酸的水解效果;結果表明高氯酸具有良好的酸水解能力,但同時也使部分嘌呤降解,所以研究者優化的酸水解條件是8 倍樣品體積的純高氯酸在95~100 ℃下酸化1 h。為消除其他代謝化合物對嘌呤檢測的干擾,Kaneko等[4]采用酶處理并分析了色譜峰峰型,發現用黃嘌呤氧化酶處理豆腐后,腺嘌呤的含量明顯下降,鳥嘌呤酶處理后黃嘌呤含量明顯增加。

1.3 檢測方法

嘌呤的檢測早在20世紀50年代就引起關注,目前有薄層色譜法、電泳法、紙層析法、氣相色譜法、液相色譜法和離子色譜法等,較主流的檢測方法是高效液相色譜法,其中反相液相色譜法尤適用于嘌呤代謝物的分離[5]。有學者通過不斷改善色譜條件加快分離速率,其中包括微粒填料技術、化學鍵合技術等。陳紅等[10]將制備出的厚樸酚鍵合硅膠固定相與碳十八烷基鍵合硅膠柱作對比,發現前者對嘌呤類物質的選擇性和分離效果更好,并且可以彌補碳十八烷基鍵合硅膠柱單一靠疏水作用來分離物質的不足,分離嘌呤嘧啶等物質時能提供除疏水作用外的其他作用位點,如氫鍵和偶極作用等。目前用高效液相色譜法檢測嘌呤含量集中在水產品、啤酒、豆類制品和肉類等,Kaneko等[4]建立了啤酒中嘌呤含量檢測的反相液相色譜方法,改進該方法后能檢測到啤酒中微量的嘌呤,將嘌呤檢測限提升到了新的高度。呂鐸等[11]在前人的基礎上深入探討了大豆的水解條件及高效液相色譜分離條件,建立的高效液相色譜技術能使大豆中的4 種嘌呤在12 min內完全分離,并且回收率達到89.19%~110.97%,有較好的準確性和重復性。表1列舉了部分嘌呤檢測水解及色譜條件。

表 1 嘌呤檢測方法選擇Fig. 1 A list of published purine detection methods

2 食品中嘌呤含量分布

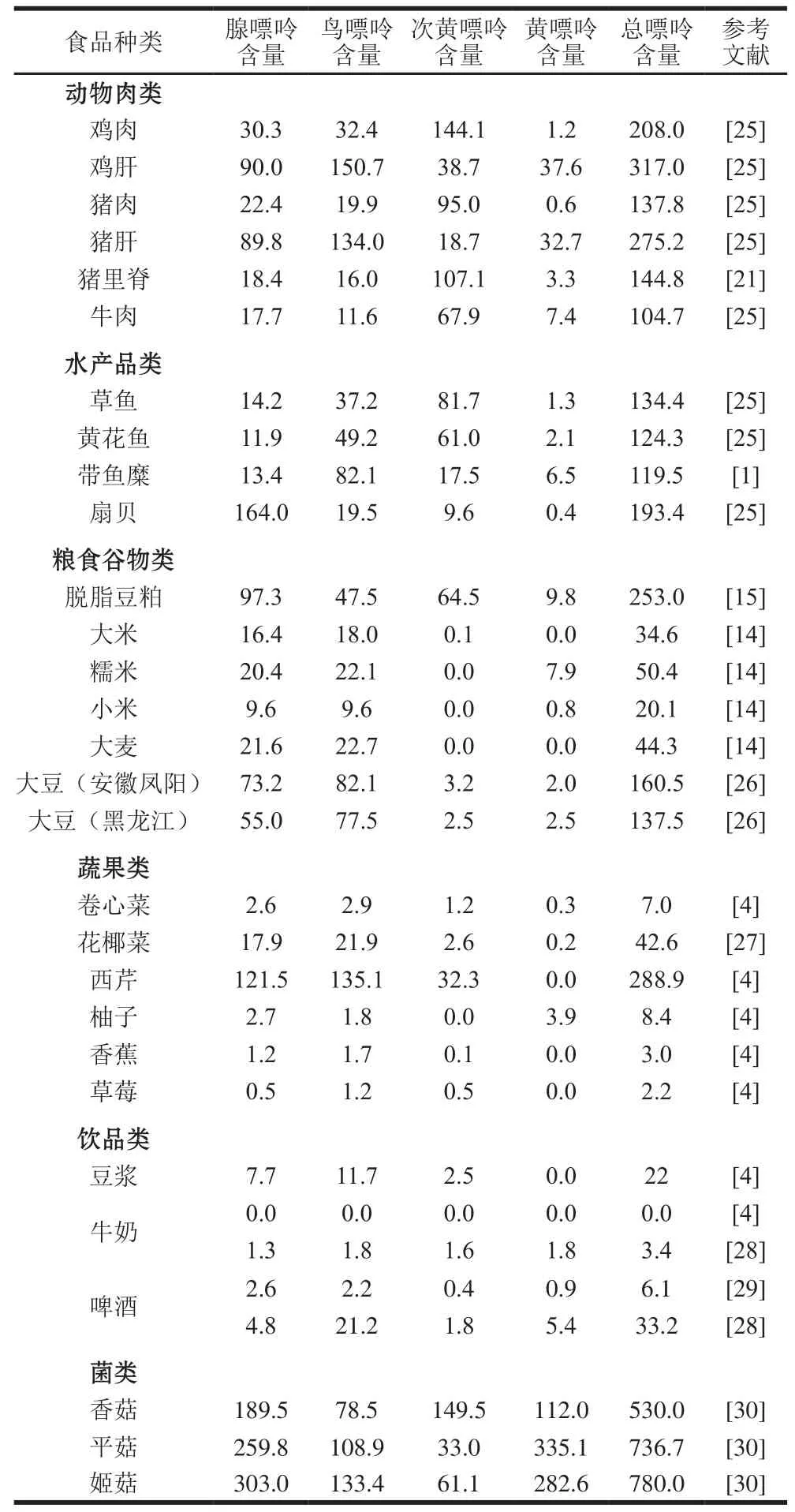

Kaneko等[4]將檢測的具有代表性的食品根據總嘌呤含量分為5 組:極低組(低于50 mg/100 g)、低組(50~100 mg/100 g)、中度組(100~200 mg/100 g)、高組(200~300 mg/100 g)、極高組(高于300 mg/100 g)常見食品中嘌呤含量分布見表2。

表 2 食品中的嘌呤含量分布Table 2 Distribution of purines in foodstuffs mg/100 g

2.1 動物性食品中嘌呤含量

2.1.1 水產品嘌呤含量

水產品作為高嘌呤含量食品之一,有關嘌呤含量的研究有大量數據。Lou[6]研究發現魚和甲殼類的次黃嘌呤含量最高,貝類的腺嘌呤含量最高。Qu Xin等[31]研究發現海鮮的嘌呤含量主要取決于物種、部位和新鮮度。蝦和田螺的嘌呤含量高于魚和雙殼類,魚皮和肝臟的嘌呤含量高于魚肉,主導嘌呤因海鮮種類不同而異。Kaneko等[4]的研究結果顯示,檢測的32 種魚中有29 種含有較高的次黃嘌呤含量,這與Lou[6]的研究結果相符,一些有金屬色的魚皮所含的鳥嘌呤含量很高。魚糜中超過80%的嘌呤是腺嘌呤和鳥嘌呤,大多數貝類、魚卵和魚制品中腺嘌呤和鳥嘌呤的含量超過總嘌呤含量的60%。

2.1.2 畜禽類嘌呤含量

Young等[32]評估了幾種家禽不同組織部位的嘌呤含量,其中總嘌呤含量最高的部位是肝臟,且占比例較高的是腺嘌呤和鳥嘌呤,肌肉中次黃嘌呤含量最高,皮中的次黃嘌呤最少,經機械脫骨處理后的雞肉有較低的嘌呤水平。Fukuuchi等[20]測得雞肝中含有大量嘌呤,含量為312.2 mg/100 g,牛肝和豬肝中的嘌呤含量也較高,分別為219.8 mg/100 g和284.8 mg/100 g,并且腺嘌呤和鳥嘌呤占總嘌呤含量的59.3%~90.7%,與潘洪志等[25]檢測結果一致,并且100 g內臟經體內消化產生的尿酸量為256~363 mg,說明食用內臟會極大升高體內尿酸水平。大多數肉類及其制品除內臟外的其他部位次黃嘌呤含量也很高,牛舌次黃嘌呤含量占總嘌呤的50.8%,壓制火腿的次黃嘌呤高占80.9%。在雞蛋和鵪鶉蛋中未檢測到嘌呤。潘洪志等[25]利用高效液相色譜法檢測了我國常見動物性食品的嘌呤含量,結果顯示動物內臟和魚、蝦、蟹、貝類的嘌呤含量最高,其次是肉和肉制品,最低的是血液和湯類。凌云等[7]檢測了三黃雞、肉雞、動物內臟、豬肉、羊肉、牛肉的嘌呤含量,結果發現大部分肉中的次黃嘌呤含量較高,但內臟中的鳥嘌呤含量高于次黃嘌呤,總嘌呤含量也處于較高水平。Rong Shengzhong等[21]檢測對比了豬肉和牛肉不同組織部位嘌呤含量,發現豬臀尖和牛里脊的嘌呤含量最高分別達到150.7 mg/100 g和122.3 mg/100 g,在這兩種肉中主要的嘌呤是次黃嘌呤和腺嘌呤,其中次黃嘌呤含量是所有樣品中最高的。

2.2 植物性食品中嘌呤含量

相較于動物性食品,植物性食品的嘌呤含量較低。毛玉濤等[3]總結了嘌呤含量特高、較高、較低和很低的食物,其中植物性食品嘌呤含量較低或者幾乎不含,如蘆筍、菜花、青豆、菠菜等,胡蘿卜、芹菜、甘藍、黃瓜、卷心菜等常見蔬菜嘌呤含量都很低。榮勝忠等[14]采用高效液相色譜法檢測了我國常見植物性食品的嘌呤含量,發現不同種類植物性食品中嘌呤含量有明顯差別;干菌干豆類及其制品、菌藻類和干果類的嘌呤含量較高;而蔬菜水果類及其制品和薯類等淀粉含量高的制品嘌呤含量較低,但因其含水量極低并不能將干類食品列為高嘌呤含量食品。Kaneko等[4]檢測發現蕎麥、大米、大麥和小麥粉嘌呤含量均低于50 mg/100 g,并且未檢測到次黃嘌呤和黃嘌呤;豆類食品的結果與谷類類似,除納豆之外包括豆腐、豆漿在內的大豆制品嘌呤含量均低于50 mg/100 g;裙帶菜和紫菜的嘌呤含量雖然很高,但它們是干燥制品,并且在烹調中的用量很少,所以攝入人體的量可以忽略;所有谷類、豆制品和藻類的鳥嘌呤和腺嘌呤含量均占總嘌呤的60%以上;所有種類蘑菇的嘌呤含量在6.9~98.5 mg/100 g之間,并且60%以上是腺嘌呤和鳥嘌呤;檢測的香蕉和草莓兩種水果嘌呤含量極低;檢測的38 種蔬菜中有70%嘌呤含量低于50 mg/100 g,香菜的嘌呤含量最高,為288.9 mg/100 g,但和海菜等一樣其在烹調中用量很少,不能成為嘌呤的主要來源。綜上,果蔬中的嘌呤含量不高,并且大部分都是不會造成血尿酸濃度升高的鳥嘌呤和腺嘌呤。

2.3 飲品中嘌呤含量

以往關于飲品嘌呤含量的研究表明啤酒和豆漿是嘌呤含量較高的兩種飲品[16-17]。但Kaneko等[4]測定的豆漿嘌呤含量低于50 mg/100g,屬于較低嘌呤含量食品;牛奶和酸奶等乳制品中的嘌呤含量低于13 mg/100 g,并且主導嘌呤是腺嘌呤和鳥嘌呤,屬于嘌呤含量極低食品,可以推薦痛風患者飲用。Kaneko等[4]通過高效液相色譜和酶促峰遷移技術鑒定堿基,該方法準確、可重復,測得的嘌呤濃度如下:蒸餾酒0.7~26.4 μmol/L、常規啤酒225.0~580.2 mol/L、低麥芽啤酒193.4~267.9 mol/L、低麥芽低嘌呤啤酒13.3 mol/L。Fukuuchi等[20]在Kaneko的檢測方法基礎上進行改進,使檢測酒類中嘌呤質量濃度的檢測限低于0.007 5 mg/L。商曰玲等[33]檢測了14 種成品啤酒的嘌呤質量濃度,其中總嘌呤質量濃度在28.6~79.4 mg/L之間,鳥嘌呤質量濃度較高,占總嘌呤量的52.73%~59.35%。

3 貯藏及加工過程中嘌呤含量變化

食品中的嘌呤含量、質量與加工及貯藏過程密切相關,嘌呤含量的變化不僅可以指導不同食品的加工貯藏方式,同時也可以作為水產品保鮮的重要指標。痛風病人一般要求低嘌呤飲食,但后來有學者提出這種限制并無必要。Clifford等[34]研究指出每種食物的絕對和相對嘌呤含量不同,總嘌呤含量高的食品不一定導致得高尿酸血癥的幾率高。通常在食物中發現的嘌呤化合物只有腺嘌呤和次黃嘌呤會導致血清尿酸顯著升高,這種現象在痛風患者中尤為顯著。Clifford等[34]通過給血尿酸正常者、高尿酸血癥和痛風病患者口服嘌呤,跟蹤檢測其血清和尿中的尿酸含量,結果發現口服次黃嘌呤和腺嘌呤會使血清尿酸水平升高,而口服鳥嘌呤和黃嘌呤并不影響血尿酸水平;除鳥嘌呤的其他3 種嘌呤均使尿中的尿酸水平升高。因此,研究食品中4 種嘌呤的含量以及能使尿酸水平升高的嘌呤含量對指導人們膳食搭配更有意義,且一些食物的限制應基于尿酸嘌呤的含量,而不僅是總嘌呤含量。下面分別討論不同食品在貯藏和加工過程中的嘌呤含量變化,為食品的加工流通方法以及指導普通人群和痛風患者膳食提供參考。

3.1 貯藏過程中嘌呤含量變化

早在1988年,Lou[6]研究發現草蝦在貯藏過程中腺嘌呤和次黃嘌呤含量逐漸下降,在室溫和5 ℃貯藏條件Kp值(次黃嘌呤與腺嘌呤含量的比值)均升高,直到Kp值分別達到1.29和1.42,草蝦的感官品質不可接受;室溫和5 ℃條件下腺嘌呤含量的可接受下限分別是20.42 μmol/g和18.72 μmol/g。曲欣[13]探究了-40、-18、0、4、20 ℃貯藏條件下鱸魚、對蝦和菲律賓蛤仔的嘌呤含量變化,結果表明在0、4 ℃貯藏條件下3 種水產品的嘌呤含量均迅速下降后升高,腺嘌呤含量迅速降低后趨于平緩,次黃嘌呤含量逐漸升高,鳥嘌呤含量逐漸降低后趨于穩定,黃嘌呤變化不大;在20 ℃貯藏條件下3 種水產品的嘌呤總量先下降后上升,與Lou[6]測得的草蝦在室溫條件下的嘌呤含量變化一致。李永洙等[35]研究了蒙山草雞肌肉貯藏過程中肌苷酸和次黃嘌呤含量的變化以探究肉鮮味變化規律,結果顯示,室溫條件下在雞宰殺4~8 h內次黃嘌呤含量急劇上升,然后趨于平衡狀態,其中雞胸肉的次黃嘌呤含量顯著高于雞腿肉;冷藏條件下在3~4 d內次黃嘌呤含量急劇上升。呂兵兵[1]比較分析了25、4 ℃和-20 ℃貯藏條件下帶魚嘌呤含量變化,發現在貯藏過程中黃嘌呤含量均有大幅上升,鳥嘌呤、次黃嘌呤和腺嘌呤含量變化不明顯。Pineirosotelo等[36]利用反相液相色譜法檢測了海膽性腺的嘌呤含量,并且研究了不同貯藏溫度對嘌呤含量的影響,發現罐藏和冷凍保存條件下,均使次黃嘌呤含量升高而腺嘌呤含量下降,這與Lou[6]研究草蝦的結果是一致的。

3.2 加工過程中嘌呤含量變化

Lou等[37]研究了羅非魚糜加工過程嘌呤含量的變化,結果表明在魚糜制作的漂洗工序,嘌呤總含量降低約60%,主要釋放的嘌呤物質是次黃嘌呤單核苷酸,為了降低嘌呤含量的同時保持魚糜的凝膠強度,選擇10 min漂洗魚糜2 次。Young[38]研究了在燉煮過程中肉仔雞的不同組織部位嘌呤含量變化,發現燉煮過后雞胸部位的腺嘌呤含量和腿部的鳥嘌呤含量有所升高,而雞皮中4 種嘌呤含量均升高,分析這可能是雞皮中的含氮成分如膠原蛋白的流失造成的;同時研究還發現燒烤過后雞肉的腺嘌呤和鳥嘌呤含量升高,而次黃嘌呤含量保持不變或者降低,在湯汁中發現有大量次黃嘌呤、痕量的鳥嘌呤和腺嘌呤,說明在燒烤過程中水分和脂肪大量流失導致腺嘌呤和鳥嘌呤的相對含量升高。王新宴等[39]探索了水煮過程中黃花魚和鯉魚的4 種嘌呤含量變化,發現在水煮10 min內魚肉嘌呤含量迅速降低,10~40 min降低緩慢,40~60 min保持穩定;相對應魚湯中嘌呤含量在前10 min內迅速升高,10~60 min緩慢升高。Brulé等[40]研究了水煮和燒烤后牛排、牛肝以及黑線鱈魚排的游離嘌呤和總嘌呤含量變化,結果顯示生熟牛肝有最高的游離嘌呤和總嘌呤堿基含量,兩種蒸煮方式均使牛排和牛肝游離的和總的腺嘌呤、鳥嘌呤含量升高,而次黃嘌呤和黃嘌呤含量有所降低,說明在烹調牛肉過程中次黃嘌呤和黃嘌呤流失較明顯;黑線鱈蒸煮前后游離嘌呤和總嘌呤含量變化不明顯。李志良等[15]分析了在啤酒發酵過程中嘌呤含量變化情況,發現隨著發酵過程的進行,發酵液中的嘌呤含量有所降低,研究者分析是由于酵母細胞吸收利用了部分嘌呤類物質。駱錫能等[41]探究了黃豆在制成豆漿過程中嘌呤含量的變化,浸泡過程由于水分含量上升,浸泡后黃豆的嘌呤含量相對減少了55.4%;而成品豆漿干基的總嘌呤、腺嘌呤和鳥嘌呤含量均高于黃豆,是由于在均質過程中只有水溶性物質和嘌呤存在于溶液中,而豆渣的嘌呤含量約占黃豆的65%,說明在制作豆漿過程中只有35%的嘌呤溶解在溶液中。

4 低嘌呤食品的研發

近年來隨著對痛風患病機理研究的深入,盡管發現遺傳物質的作用越來越明顯,但是對于有痛風病家族史和有痛風傾向的人群,過多攝入嘌呤含量高的食品也是痛風病的極大誘因之一;所以為了開發出適合高尿酸血癥患者和痛風病患者選擇的食品,滿足此類特殊人群需要的同時擴大產品種類,學者們從原料、加工、貯藏等不同角度研究開發低嘌呤含量的食品,目前有低嘌呤啤酒、低嘌呤豆漿、低嘌呤魚糜等。李惠萍等[42]通過調節原料、糖化配比和后處理工藝開發了一種低嘌呤含量啤酒的釀制方法,其中原料大麥麥芽嘌呤含量比小麥麥芽高,釀造用輔料玉米和糖漿相較于碎米和大米的嘌呤含量要低;因此采用低麥芽配比添加小麥麥芽、高濃度釀造再稀釋工藝,最后用活性炭吸附嘌呤可以釀制出低嘌呤含量啤酒。康富帥等[43]對釀酒菌株進行誘變,采用常壓室溫離子束法和紫外線2 種方式誘變后的菌株釀制出的啤酒嘌呤含量與未誘變的菌株釀制的啤酒嘌呤含量相比降低了23%左右,并且傳代10 次以后的菌株發酵性能、活力穩定,釀制出的啤酒品質也穩定;該研究將低嘌呤食品的研究和基因工程結合,既實現了學科間的跨越與結合,也為低嘌呤啤酒的開發開辟了新思路。李志良等[16]也研究發現活性炭可以通過吸附啤酒中的嘌呤使其嘌呤含量降低,但不利于啤酒的口感與色度,未來可以探索使用既能降低嘌呤含量又不影響啤酒品質的吸附劑。崔素萍等[44]以脫脂豆粕為原料研制出嘌呤含量低于150 mg/100 g的低嘌呤脫脂豆腐粉,并且進一步研究發現該豆腐粉經超聲波處理后顆粒變大,表面微孔增多,蛋白質二級結構發生改變,進一步的動物實驗結果顯示小鼠的消化率提高,表明這是一種新型的有營養功能的低嘌呤食品。李慧慧等[45]采用先鹽析再吸附的工藝制作豆漿,豆漿中的嘌呤含量降低65.87%,但蛋白質含量不變,營養物質沒有流失,采用該工藝生產的豆漿嘌呤含量低、健康營養,可作為一種低嘌呤飲品。

5 結 語

目前美國、英國和日本都提出了預防和治療高尿酸血癥和痛風的指南和建議。為了預防高尿酸血癥和痛風,日本推薦每日攝入的膳食嘌呤應低于400 mg。英國風濕病協會和風濕病衛生專業人士協會發布的痛風治療指南中提出了酒類消費、膳食和生活方式影響代謝綜合征和痛風的患病率,建議痛風患者調節飲食結構,加強鍛煉,減少酒精和嘌呤攝入,及時治療心血管類疾病[46]。美國風濕病研究院也提出了痛風病的非藥物和藥物治療的官方指南[47]。2004年有研究通過對4萬余名無痛風病史的男性跟蹤調查發現,有730 例確立為新的痛風病例,其中相較于肉類攝入量最低的男性,肉類攝入量最高者患多發性痛風的危險度增加1.41,攝入海鮮的風險度增加1.51,并且發現隨著乳制品攝入量的增加,痛風患病率有所降低,富含嘌呤的蔬菜的消費水平和總蛋白攝入量與患痛風風險增加無關[1]。2012年一項關于上海男性飲食習慣、富含嘌呤食品、高蛋白食品攝入與高尿酸血癥的相關性的研究顯示:動物源性蛋白質的攝入與高尿酸血癥的患病率呈正相關;相反,植物源性蛋白質的攝入與患病率呈負相關,海鮮的大量攝入與患病率相關性較大;而高嘌呤含量蔬菜和肉類的攝入沒有與患病率沒有表現出相關性[48]。有學者根據食品中4 種嘌呤堿基的含量將食品分為兩類:一類是腺嘌呤和鳥嘌呤含量較高的食物;一類是主要含次黃嘌呤的食物[4]。而痛風和高尿酸血癥患者的總嘌呤及次黃嘌呤的消耗是臨床上重要的考慮因素。綜上,總嘌呤含量少并主要含鳥嘌呤和腺嘌呤的食物有利于痛風患者的健康,這類食品包括蔬菜、水果、谷類、乳制品、蛋類等。嘌呤、次黃嘌呤含量高的食品應少食用,這類食品包括畜禽肉、貝類等。目前,我國關于食品中嘌呤含量的研究存在以下不足:1)未建立統一的檢測技術,檢測方法單一;2)相關數據缺乏有效性和穩定性,數據庫數據不足,缺乏參考性。基于以上問題,筆者認為未來應著重探究檢測嘌呤的統一檢測方法,建立我國常見食品的嘌呤含量分布數據庫,為指導高尿酸血癥和痛風患者的營養治療提供理論依據。未來的研究方向應與基因組學、轉錄組學、代謝組學的方法結合。根據我國目前研究情況,相關學者應繼續檢測我國傳統食品及居民常選擇食品的嘌呤含量,豐富和完善具有我國特色食品的嘌呤含量數據庫,從而為指導我國居民及痛風病患者健康飲食提供科學借鑒。