騰沖及其鄰區地殼S波速度結構

陳佳 金明培 葉泵 鄧嘉美 高瓊 王軍

摘要:利用騰沖及其鄰區架設的23個臺站的遠震波形資料,應用接收函數及時間域的線性反演方法反演了各臺站下方的S波速度結構,分析該區域的地殼速度結構特征,結果表明:騰沖及其鄰區莫霍面深度為39km左右,整個研究區域地殼厚度從南(32km)到北(42km)逐漸增加。不同深度的S波速度結構顯示,騰沖附近的中下地殼(30km附近)呈現為明顯低速區,該低速區以騰沖為中心展布,范圍約為30km。低速異常區域與地殼內的巖漿活動和部分熔融物質有關,探茍砂容融物質為騰沖地區帶來了豐富的地熱資源。

關鍵詞:騰沖;接收函數;S波速度結構;地殼厚度

中圖分類號:P315.21 文獻標識碼:A 文章編號:1000-0666(2018)01-0.125-07

0 引言

騰沖及其鄰區(24°~25.6°N,97.5°~99.3°E)位于印度板塊與歐亞板塊碰撞帶的東北側,其西部是緬甸中深源地震帶,東鄰我國南北地震帶的南延部分。自1929年有儀器記錄以來,該區域共發生5級以上地震72次,其中7級以上地震2次(1976年龍陵7.3、7.4級地震),M6.0~6.9地震10次,M5.0~5.9地震60次,這些強地震絕大多數屬淺源地震,在世界其他地區并不多見。同時該區內火山、地熱資源豐富,深大斷裂縱橫交錯,主要有怒江斷裂、大盈江斷裂、龍陵斷裂、騰沖斷裂等。騰沖及其鄰區具有如此特殊的構造環境和頻繁的地震災害,歷來是地震學家研究的熱點。

中外科學家在騰沖及其鄰區開展了豐富的地質、地球物理等研究。如1982年、1987年和1999年開展的人工地震測深工程(胡鴻翔等,1986;林中洋等,1993;皇甫崗,姜朝松,2000;王椿鏞等,2000;樓海等,2002);利用地震層析成像方法重建騰沖地區地殼、上地幔分層結構(秦嘉政等,2000;楊曉濤等,2011);利用接收函數、轉換函數方法得到騰沖地區地殼厚度及S波速度特征(高星等,2008;馮靜等,2012;張龍等,2015)。

2011年,中國地震科學臺陣探測項目一期工程在騰沖及其鄰區布設了密集的觀測臺站,新的臺站布設為了解該區地殼結構提供了有利手段。本文利用2011年9月至2014年1月原有固定臺和新架設臺的寬頻帶地震波形資料,應用接收函數和時間域線性反演方法,對騰沖及其鄰區地殼速度結構進行更精細的研究,更全面認識騰沖火山區地質結構及地球動力學特征。

1 數據選取

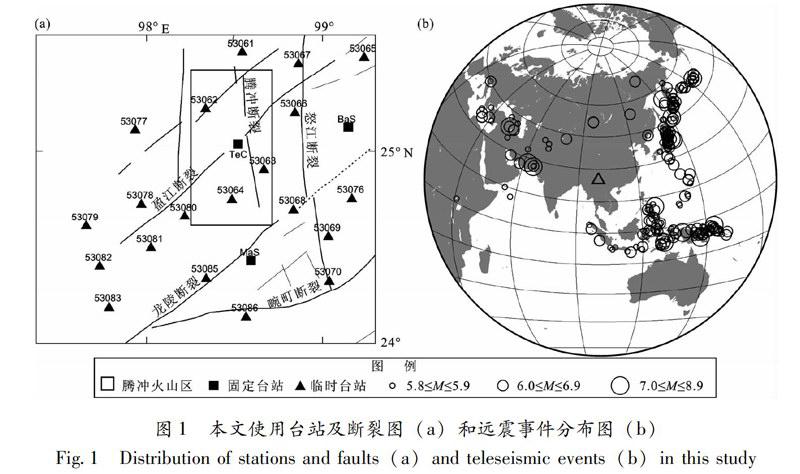

本研究使用的數據來源于中國地震科學臺陣探測項目(簡稱:臺陣項目)一期工程布設的20個臺站和云南原有的3個固定臺站自2011年9月2日至2014年1月16日記錄到的地震,從中選取了P波初動清晰、信噪比高的238個MS≥5.8、震中距在30°~90°之間的遠震來計算接收函數。圖1a給出了使用臺站分布圖,將臺陣項目和固定臺站相結合,提高了臺站密度,臺間距約為26km,分辨率相比于以往研究更高。圖1b給出了本文所使用的遠震事件分布,地震主要來自臺網東北、東、東南、南、西南、西6個方位(反方位角31°~300°),符合條件的北部、西南區域少震,資料稀少。

2 接收函數的提取、反演

震中距在30°~95°的遠震P波到達地震臺站下方時,可近似為垂直入射的波,垂直分量以P波為主,水平分量以S波為主。在遠震記錄圖上,P波之后會呈現出一系列的散射波,水平分量的散射波系列被稱為臺站的接收函數,它描述了地震波通過臺站下方地層向上傳播的過程中,直達P波與Ps轉換波以及多次散射波之間的分布趨勢。提取接收函數過程為:首先利用反方位角將去均值之后的ZNE三分量地震記錄旋轉到ZRT(垂向、徑向和切向)坐標系;然后根據Langston(1979)給出的震源等效方法,將R分量對Z分量在頻域反褶積,變換到時間域得到徑向接收函數;再用系數1.0的高斯濾波器對接收函數進行低通濾波,消除高頻信號,保留遠震波形有效成分,得到此臺站相對于每個事件的接收函數。在計算接收函數時,由于垂直分量可能含有近零值振幅,會造成頻率域除法不穩定,所以在計算時加入了“水準量”來保證頻率域除法的穩定。本文中每個臺站提取到接收函數數量不等,最多的有88個,最少的有20個。

本文使用時間域線性反演方法(Ammon,Randall,1990)得到臺站下方的S波速度結構特征,此方法計算速度快,反演結果穩定。首先根據對研究區域的現有研究結果(王椿鏞等,2002;張中杰等,2005;張曉曼等,2011;胥頤等,2012)給出初始模型,在很大程度上減少反演的非唯一性(Ammon,Randall,1990)。在初始模型中,將速度結構分成2~3km的薄層,P波速度VP與S波速度VS之間用經驗關系VP=1.73VS來約束,介質密度ρ采用ρ=0.32VP+0.77確定,同時通過增加模型的光滑約束壓制速度結構的急劇變化,得到臺站下方合理的S波速度結構。

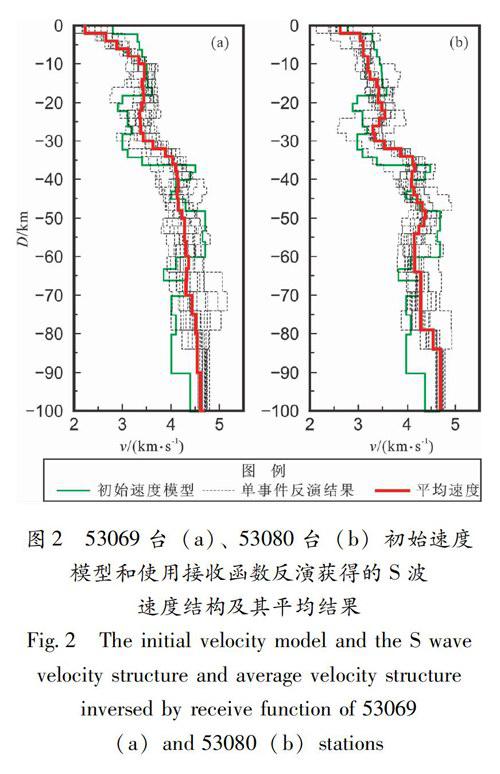

為了保證反演結果的可靠性,每個臺站對不同方位、不同震中距和震級的地震事件得到的接收函數進行反演,將所有反演得到的s波速度的平均結果(擬合率大于90%)作為本臺最終結果。每個臺站都有8~15個反演結果進行平均,大多數臺站進行平均的s波速度結構為10個反演結果,極少數臺站為8個。每個臺站所有反演的S波速度的結果與均值之間的誤差在0.14~0.51之間,多數臺站s波速度的誤差小于0.44,極少數臺站超過0.45。圖2是53069和53080臺站初始速度模型,以及使用接收函數反演所得到的S波速度結構和其平均的結果。在所得到的速度結構中,一般以有明顯間斷面的第一個穩定深度確定莫霍面位置。

3 結果與分析

3.1 各臺s波速度結構

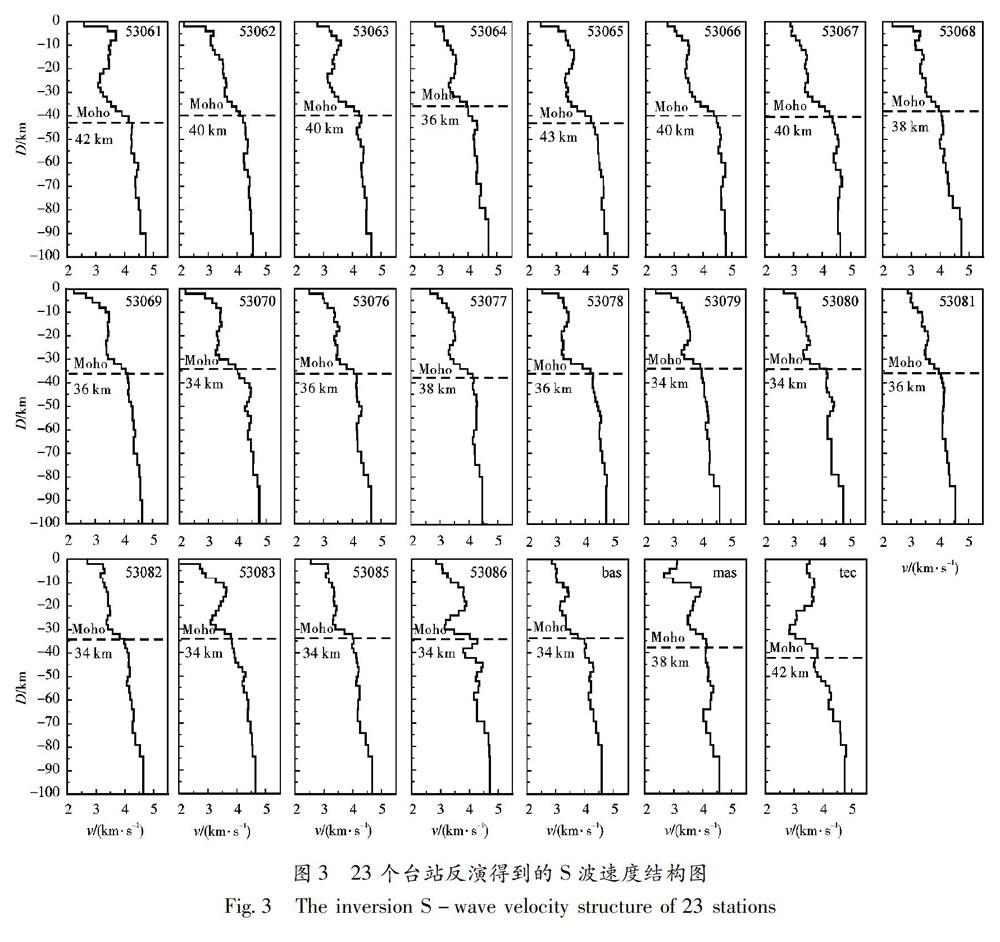

將每個臺站所使用的接收函數反演得到的S波速度進行平均后,得到每個臺站最終的S波速度結構結果,這樣得到的結果穩定性及可信度高。圖3給出了騰沖及其鄰區23個臺站的S波速度結果,從圖中可以看出,各臺站莫霍界面非常明顯,地殼厚度最小為34km,大部分臺站下方地殼厚度集中在34~40km,所以該區地殼厚度總體變化不是很大,從南到北逐漸增厚。從圖3可以看出,23個臺站中有18個臺站下方地殼中存在S波速度減小情況,即低速區,占比為78%。多數臺站低速層的深度集中在20~40km,低速層的發育厚度為10~20km。