城市廣場規模研究

文/清華大學建筑學院 任羽楠 王麗方

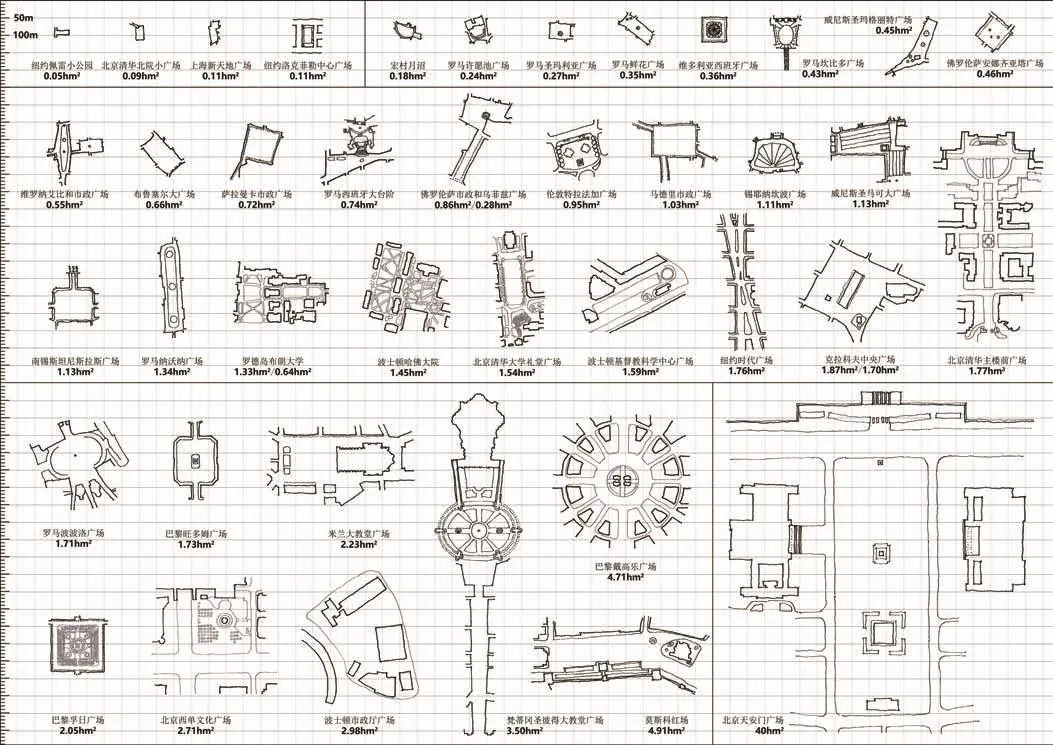

1 40個廣場案例

本文收集的40個案例涵蓋了4個最負盛名的古典廣場、20個著名廣場及其他。案例選擇有4個標準:最著名的廣場;親身體驗過的廣場;有可能搜尋到圖紙資料的廣場;與廣場相似的外部公共空間,包括大學校園和古村落中的外部空間。案例圖紙的收集整理相當困難,其中9個著名廣場的圖紙多次出現在已有著述中,但圖紙信息并不完全一致,需要仔細校正,其他大量案例的圖紙難以搜尋,最后的收集工作依據各種雜亂不一的圖片,與谷歌地圖、現場照片反復比對才得以完成。重繪來源各異的圖紙,將其統一為同一比例尺,得到40個廣場的等比例平面圖。在等比例平面圖上,可以直觀比較40個廣場的面積差異(見圖1,2)。

2 廣場面積的區間規律

40個廣場按照面積由小到大,可以分為4類,不同面積的廣場有不同的“勢”。

2.1 親切宜人之勢(0.04~0.10hm2)

40個案例中,最小的4個廣場面積約0.04~0.10hm2。紐約佩雷小公園位于曼哈頓,占地僅0.05hm2。公園三面環墻,從喧鬧的53號大街走上4步臺階就進入這個幽靜的小空間,瀑布的流水聲掩蓋了市中心的喧囂。場地上布置12棵株距3.7m的皂莢樹,樹下設輕巧的桌椅。對市中心的購物者和上班族來說,這是一個安靜愉悅的休息空間(見圖3)。

圖2 40個廣場等比例平面簡圖

圖3 紐約佩雷小公園

清華北院小廣場面積0.09hm2,上海新天地廣場與紐約洛克菲勒中心廣場面積均為0.11hm2,都是尺度親切的廣場代表。0.04hm2的廣場帶來親切宜人之“勢”,社區級別的小廣場宜采用此規模。營造親切宜人的戶外小廣場最重要的是控制面積,在此基礎上將廣場圍合,加入精致的細部,就能營造出預期的宜人效果。

2.2 舒暢宜人之勢(0.2~0.5hm2)

0.2~0.5hm2的廣場能獲得一些“大氣勢”。0.5hm2看似不大,但此區間內卻包括不少著名廣場。文藝復興時期,古典廣場發生了一次重要變革,形成模式化空間格局,其中的經典案例就是佛羅倫薩安娜齊亞塔廣場和羅馬坎比多廣場。佛羅倫薩安娜齊亞塔廣場面積0.46hm2(見圖4),羅馬坎比多廣場面積0.43hm2,都未超過0.5hm2。40個廣場案例中,此面積區間內的還有羅馬許愿池廣場(0.24hm2)、羅馬圣瑪利亞廣場(0.27hm2)、羅馬鮮花廣場(0.35hm2)等6個廣場。上述城市級別的廣場,空間開闊,足以容納豐富的活動,卻避免了尺度過大造成的空曠感。

0.2~0.5hm2的廣場,既能保持宜人氛圍,吸引市民日常活動,又可經過藝術處理形成一定的紀念性。此規模的廣場,在中小城市足以成為城市中心廣場,在較大城市可擔當一個區域的標志性廣場。羅馬坎比多廣場由文藝復興巨匠米開朗琪羅設計,被譽為“羅馬復興的象征”。廣場位于50m高的坎比多山上,中軸對稱,平面呈梯形。主入口是一條位于中軸線上的大坡道,140m通長,直對主體建筑正中的高塔。因廣場圍合緊密,高塔的仰視角非常陡峭。從坡道登向廣場,人們一路籠罩在高塔威勢之下。0.43hm2的廣場由此獲得宏偉壯觀之“勢”(見圖5)。

0.5hm2是最不易失控的廣場尺度上限,超過該尺度,廣場空間效果失控而變空曠的危險性變大,這就要求其他條件的配合度更高,后期藝術的總控力更強。

2.3 宏偉舒展之勢(0.5~1.5hm2)

盡管0.5hm2內的廣場易于控制,但最負盛名的歐洲古典大廣場面積大多約0.5~1.5hm2。4個最負盛名的古典廣場有3個均在此面積區間內。文藝復興廣場的代表作佛羅倫薩市政廣場,面積0.86hm2;錫耶納坎波廣場,面積1.11hm2;威尼斯圣馬可大廣場,面積1.13hm2。比利時布魯塞爾大廣場(0.66hm2)、羅馬西班牙大臺階(0.74hm2)、倫敦特拉法加廣場(0.95hm2)等一系列世界著名廣場,面積都在0.5~1.5hm2區間內,此區間廣場在所選案例中數量最多(見圖6~8)。

圖4 佛羅倫薩安娜齊亞塔廣場

圖5 羅馬坎比多廣場

圖6 羅馬西班牙大臺階廣場

0.5~1.5hm2左右的廣場能產生宏偉舒展之“勢”,空間開闊,令人振奮。廣場周邊聚集著城市中最重要的建筑,一旦設計成功,將成為整個城市的標志與驕傲,但此規模廣場失敗的可能性也更大。法國南錫斯坦尼斯拉斯廣場與威尼斯圣馬可大廣場面積等大,均為1.13hm2,但實際體驗后可以發現斯坦尼斯拉斯廣場單調乏味,簡單的方形廣場內除1座不大的雕塑外無任何特殊設計,既未有象征性氣勢又失去了宜人感。

隨著面積增大,控制空間和加強效果的手法須增加,以圖8的錫耶納坎波廣場為例,弧線形廣場輪廓帶來強烈的向心性和圍合感,放射狀鋪地將廣場進一步組織成一幅完整圖案。唯一的高塔從各入口都可遠遠看見,有力控制著整個廣場空間。首層店鋪和樓上陽臺,像海綿孔隙一樣集聚著人氣。廣場雖面積不小,但憑借平面形態、高塔、建筑界面的控制力,獲得良好的圍合感與豐富的空間效果,吸引了大量游客專程前往體驗。

2.4 神圣宏偉之勢(1.5~5.0hm2)

1.5hm2已遠超宜人尺度,超過1.5hm2的廣場多數令人失望,只有非常少數成功的案例,借助特殊條件達成了神圣宏偉之“勢”。

羅馬波波洛廣場,面積1.71hm2,3條放射狀道路將廣場與城市空間緊密連接,廣場借助城市的宏大獲得了自身紀念性。米蘭大教堂廣場,面積2.23hm2,廣場依托的米蘭大教堂形體巨大,是最令人敬畏的哥特式教堂之一。巴黎的旺多姆廣場(1.73hm2)、孚日廣場(2.0 5 h m2)、戴高樂廣場(4.71hm2),由國家統治者強力規劃而成,平面采用純粹幾何形,建筑界面完全統一,是法國“帝國風格”廣場的代表。莫斯科紅場,面積4.91hm2,是世界上領土最遼闊大國的象征。

圣彼得大教堂廣場,面積3.50hm2。藝術大師伯尼尼運用獨特構思和大膽手法,將難以聚合的空間凝成整體。廣場依托巨大輝煌的教堂、軸線、形式感極強的組合形體、巨大尺度的柱廊,營造出宏偉神圣的氛圍(見圖9),使其符合天主教世界中心的印象。

圖7 羅馬納沃納廣場

圖8 錫耶納坎波廣場

圖9 圣彼得大教堂廣場

40個廣場案例中,另2個超過1.5hm2的廣場則是失敗之作。北京西單文化廣場,面積2.71hm2,周邊既無重要建筑烘托,又無建筑界面圍合,多為交通性空間;波士頓市政廳廣場,面積2.98hm2,模仿錫耶納坎波廣場設計,但面積幾乎是坎波廣場的3倍,加上建筑界面采用反向弧線,向心性與圍合感全無。

廣場規模越大,設計難度越高,且本身均為特例,已無規律可循。5hm2已遠超人對所處空間的感知把握范圍。5hm2以上的廣場不再具有圍合特征,實際建成后將成為一大片空地,完全失去古典廣場特有的空間氛圍。

2.5 天安門廣場

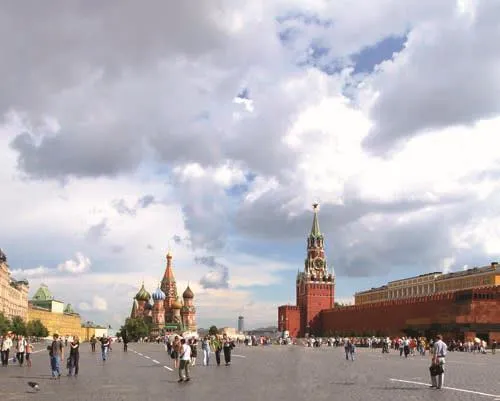

北京天安門廣場面積40hm2,是莫斯科紅場的8倍,是梵蒂岡圣彼得大教堂廣場的11倍。作為世界上人口眾多、歷史悠久大國的象征,天安門廣場尚無古典城市廣場的設計經驗可效仿。對于這一前所未有的特大尺度,天安門廣場提供了如下經驗:借助古城北京的強大中軸線來控制空間,宏偉的故宮鎮守其后;軸線北端天安門城樓造型巧妙,增加了廣場的穩定感;廣場周圍和中心的紀念性建筑尺度巨大,發揮了凝聚空間的作用。如圖10所示,莫斯科紅場也是國家級廣場,同樣未沿襲歐洲古典城市廣場的設計手法,紅場前期依靠自然生長,后期又經高超的藝術處理。天安門廣場為60年前一次性規劃而成,還相當“年輕”,隨著使用年代和經驗積累,一些有意義的變化正逐漸呈現,未來廣場空間的豐富性會隨之提高。

圖10 莫斯科紅場

3 結語

從優秀案例中總結廣場面積的控制規律可以比較精細地刻畫出不同面積對應的空間效果。早在一個多世紀前,廣場研究先驅卡米洛·西特就已指出案例研究的真諦:“研究美好的古代廣場和壯觀的古代城市平面的出發點是找尋出它們美的因素,從而將這些因素總結為一些原則,一旦這些原則適當地為人們所理解,就能被用來形成同樣美好的效果。”