香港秋拍穩健開局,內地拍行站穩腳跟

文:雨葭 圖:本刊資料庫

蘇富比2018秋拍預展現場

國慶期間,香港蘇富比、嘉德香港、保利香港等多個拍行相繼在香港開槌,這也意味著2018年秋拍大戲正式拉開大幕。

從上個月紐約亞洲藝術周持續以來的藝術品市場低迷,讓人一度擔心本季度香港拍賣。因為香港歷來是整個東亞乃至整個亞洲的藝術中心,香港的各級拍賣,也往往引領中國藝術品市場的走勢。面對不景氣的市場環境和藏家口味的變化,今季香港秋拍成績可圈可點。香港蘇富比36.4億港元的總成交額可謂打贏了這場“艱難的戰役”,而內地拍賣行經過幾年香港市場的深耕,也取得了不俗的成績。有業內人士認為,近年來,內地拍行已經逐漸在香港市場站穩腳跟,但要扎根香港市場仍需打造國際化的品牌影響力。

億元拍品不代表市場回暖

香港秋拍開拍前,一件件重量級標的陸續浮出水面。從第一件乾隆洋彩透雕夾層玲瓏尊,到乾隆御制琺瑯彩虞美人題詩盌,再到趙無極十米巨制的爆出,僅僅是預估成交價就足以燃爆媒體。而低迷的藝術市場能否有資金接盤,也一躍成為媒體討論的焦點。

毫無疑問今季香港拍賣,蘇富比賺足了眼球,總成交額高達36.4億港元,較去年同期上升15%,誕生4件超過億元成交的拍品。分別是5.1億港元成交的趙無極三聯《1985年6月至10月》,并刷新三項拍賣紀錄:趙無極世界拍賣紀錄、亞洲油畫世界拍賣紀錄和香港拍賣史上最高成交畫作;第二件是清乾隆御制琺瑯彩虞美人題詩盌以1.69億港元成交;第三件是乾隆洋彩透雕夾層玲瓏尊經過場內激烈競爭最終以1.49億港元成交,超越拍前估價三倍;第四件是1.08億港元成交的艷彩藍色鉆石配鉆石戒指。而另一家國際拍賣行巨頭佳士得似乎也不甘示弱,早在6月就有消息放出佳士得香港已經從日本征集到《木石圖》,而蘇軾的超高知名度和4.5億港元的估價都讓《木石圖》成為輿論的焦點。

在當下并不算明朗的市場環境下,重量級拍品的釋出的確對提振國內藝術市場有一定作用。但有業內人士認為,幾件頂尖拍品拍出天價,并不代表主流,不能說明市場回暖,或V形反轉,畢竟在拍賣市場,高端的硬通貨不缺人氣追捧。判斷市場是否回暖,則要看市場占大比例的中低檔價位的拍品的成交率如何,才好衡量內地市場的整體情況。在幾家拍行均能看到有幾萬元到幾十萬元價位的拍品現身,成交的情況自然良好。只是藝術品市場容易趨向飽和,拍賣市場要實現大幅度的提升,是一個高難任務。藝術品拍賣市場平穩一些進行,總比高歌猛進、海吃鯨吞要合理得多。

內地拍行站穩香港市場

香港是一個相對國際化的市場,無論是零關稅,還是寬松的交易環境、經營規范等都是吸引內地拍賣行進軍香港的原因。如今雖然還是佳士得、蘇富比兩大巨頭占據香港大部分市場份額,但從2012年起,嘉德、保利等拍行相繼進入香港,不僅帶去了內地的買家,也將內地的諸多經驗和特色帶到香港,在攪動香港市場的同時,也帶去了多樣化的拍品設計。相對于蘇富比和佳士得而言,內地拍賣行在香港市場的經驗仍有差距,但通過多年的市場歷練,內地拍賣行已經逐漸在香港站穩了腳跟,這與幾家拍行在經營策略的調整和藏家口味的把握等方面密不可分。

作為首個批次的保利香港2018秋拍,以16大專場率先亮相。經過3天鏖戰,本季保利香港秋拍以近9億港元的成績收官。其中,“丞斯——合緣共生甄選雅玩專場”以白手套成交,斬獲逾4000萬港元的成交額。針對大環境的“缺錢”狀態,相較以往,本季保利香港在“大貨”上有所保留,而是加強中等以及市場熱點拍品的推薦,而并不是一味拔高。從進入到扎根,步入第六年的保利香港也逐步梳理出自己的一本生意經,以現當代藝術與珠寶尚品作為主打的同時,將內地占據優勢的中國書畫和古董兩大板塊進行香港市場的推動,尤其是出自諸如玫茵堂、山中商會、北美十面靈璧山居、安思遠等重要私人藏家或美術館、基金會等機構的典藏,贏得不少藏家的青睞。

南宋 官窯青釉瓣洗成交價:8135.1萬港元來源:香港蘇富比

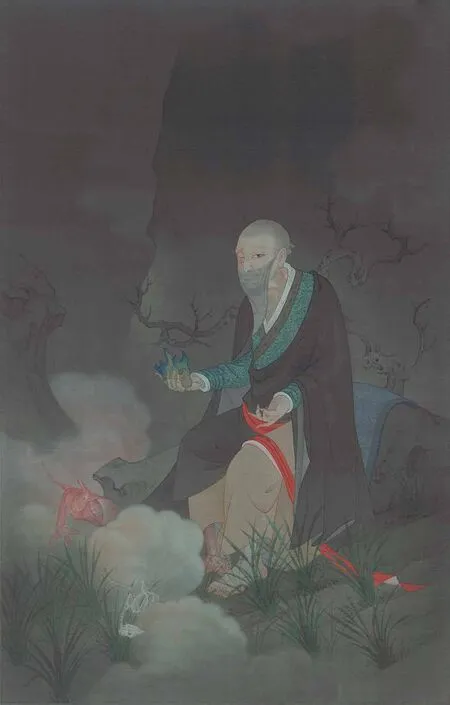

郝量 《殼》2010年—2011年作 重彩絹布 145.5cm×92cm成交價:1452萬港元來源:香港蘇富比

今季秋拍,一向穩健的中國嘉德(香港)表現得尤為搶眼,總成交額達6.9億港元。至此,中國嘉德(香港)以全年11億港元的成績收官,創造了中國嘉德進駐香港市場6年來的最好成績,同比2017年度增長13%。其中五個專場成交率超過75%,中國書畫總成交率高達81%,美國私人珍藏古玉專場更是斬獲白手套。嘉德香港從進駐香港起就重推中國書畫及古典家具兩個實力板塊,而后完成了亞洲二十世紀及當代藝術板塊的重組,以及新增珠寶鐘表尚品部等共五大板塊的全種類拍品。“本次拍賣喜見買家結構更加多元,除了來自中國內地的藏家,也迎來更多中國香港、中國臺灣、東南亞以及北美的藏家。”中國嘉德(香港)董事及中國書畫負責人郭彤在拍賣后總結道。

而匡時香港也在布局架構、專題策劃等方面進行了新的探索與嘗試,不僅首次推出緊跟時下收藏熱點的佛教藝術專場;集瑞書畫板塊既有張大千作品“坐鎮”,亦有較小尺幅的豐子愷、丁衍庸等名家作品價格親民,也更為貼近香港主流市場。匡時香港2018秋拍斬獲4億港元,頗有“穩中求新”之勢。

中央財經大學拍賣研究中心研究員季濤表示:“雖然近幾年內地拍賣行已經逐漸在香港站穩腳跟,但與蘇富比、佳士得等國際巨頭拍賣行相比仍有較大差距。”在他看來,內地拍賣行多是把香港市場作為附屬的戰場去經營,其目的在于為北京主戰場補充拍賣資源和培養藏家。從內地拍行在香港市場的表現來看,內地拍賣行的重點仍集中在書畫板塊,但蘇富比、佳士得每年都會有新的變化,內地拍賣行還處于“跟著走”的階段,因此,打造更加國際化的品牌依然是內地拍賣行征戰香港的努力方向。

現當代藝術板塊良性調整

香港作為國際市場,其現當代藝術板塊一直備受關注,無論是在拍品征集還是市場脈搏的把握等方面都可圈可點。從今年幾家拍行的各大板塊成交總額來看,現當代藝術板塊是最大贏家。同時,也讓我們看到了香港現當代藝術市場的良性調整。

在蘇富比36.4億港元總成交額中現當代藝術板塊貢獻了約40%,成交TOP20中現當代藝術占據11個席位。而此板塊也是歷屆嘉德(香港)拍賣標的最高的一次,達147件,最終成交額高達1.336億港元,成交率高達75%,這一成績也創下了嘉德(香港)現當代專場成交之最。

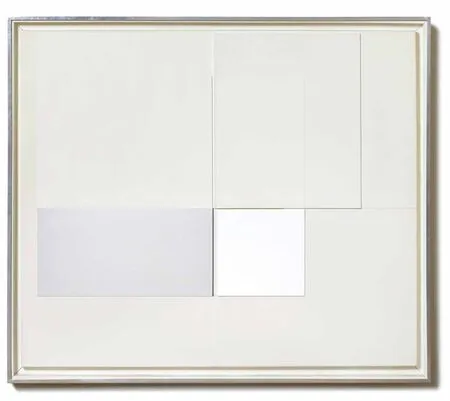

林壽宇 《繪畫浮雕 12.12.63》成交價:912萬港元來源:香港蘇富比

在今季香港秋拍中,除了遍地開花的趙無極、朱德群、常玉等早期華人大師,在亞洲現當代藝術板塊中,若論誰是上升勢頭最猛,最不容忽視的新星,當屬以白色極簡主義迅速征服亞洲市場的林壽宇。不僅連續4度刷新個人拍賣紀錄,最高價格直逼千萬,單季成交總額甚至超過以往十年的成交總和。其價格走勢躥升之快,也引發了許多人對這位曾經的臺灣抽象藝術宗師的興趣。其次,在多位打破世紀拍賣紀錄的藝術家中,郝量賺足眼球,其作品《殼》從260萬港元起拍,最終以1452萬港元成交,不僅刷新個人紀錄,也使其成為首位價格突破千萬的中國“80后”藝術家。

除了一貫穩健上揚的西方藝術外,日韓及東南亞當代藝術也有了更多市場機會,同時嘗試對影像、裝置、觀念藝術等作品的關注。業內人士認為其背后也是市場及藏家多元化的趨勢使然。不像傳統收藏家執著門類專業之分,現當代藝術新晉藏家的視野和理念更加國際化,其中很多人本身就具備海外背景和經歷,他們時常出現在海外畫廊、藝博會上,得以廣泛接觸和了解海外藝術品收藏動態,這些經歷和背景決定了他們不會只收藏某一類藝術品。

香港是中國當代藝術走向國際的橋頭堡,也是孕育當代藝術市場形成的“母體”。從20世紀80年代便開始形成優質的市場氛圍,又因為地理位置和零關稅的優勢,成為了內地和國際市場的“中轉站”而吸引了大量新資源。同時,大量的國際和國內畫廊在香港設立分部,再加上“香港藝博會”“香港巴塞爾”等也為當代藝術市場提供了一個購買狂歡節。

正如今年新上任的蘇富比亞洲區當代藝術部主管寺瀬由紀(Yuki Terase)所言:“香港將和紐約、倫敦一樣成為當代藝術交易的核心城市,也會成為亞洲當代藝術精品的主要窗口,無論是中國、日本還是韓國的當代藝術,這個全球化的趨勢將使整個亞洲區的當代藝術展現出多面性,并且成為全球當代藝術重要一環。”