生命的饋贈,讓兒子的生命延續

清霞

2017年3月29日清晨,在四川省人民醫院的重癥監護室病房門外,段紹平坐在丈夫身邊,望著窗外發呆。她總算明白影視作品中的一夜白頭并非夸張,短短十幾天,滿頭青絲已經泛起縷縷白發,絕望的淚水爬滿臉龐。就在幾分鐘前,醫生說他們的兒子張森沿剛從死亡線上掙扎回來,接下來隨時可能有生命危險。

段紹平站起身,只覺得身體發沉,她伸進包里想摸出一張紙巾來擦拭淚水,手指碰到一個塑料小瓶,是兒子的眼藥水。她的手像被電擊那般猛地彈了回來。她跌坐回長椅上,看著眼前匆匆過往的人,作出了一個艱難的決定……

受捐角膜讓兒子重見光明

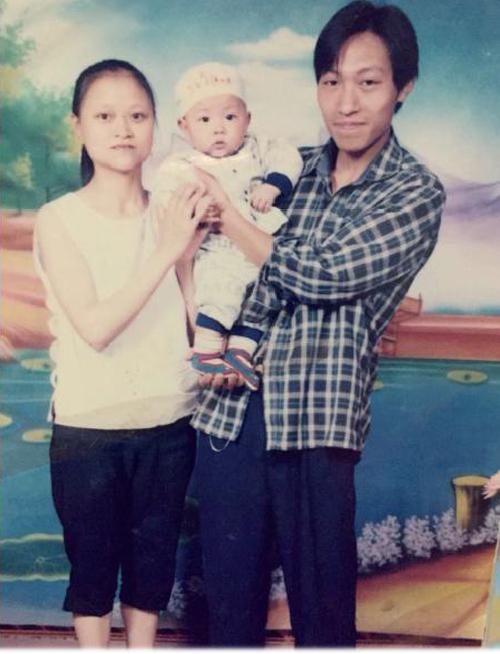

今年39歲的段紹平與丈夫張釗,來自四川省南充市營山縣的一戶農家。2001年9月28日,兒子張森沿出生。孩子的到來,為這對農家小夫妻增添了不少歡樂。

2005年,張森沿4歲,夫妻倆迫于生計到深圳打工,兒子與爺爺奶奶生活在一起。與兒子分別,段紹平很不忍心,她同兒子約定,每周寫一封信回家。她將城市的高樓,井然有序的工廠生活,對家、對兒子的思念,統統寫進信里。

周末,張森沿總會從鎮上郵局收到媽媽的來信,請爺爺讀給他聽。有時爺爺沒空,小森沿就獨自連蒙帶猜地讀信。他給媽媽的回信,往往是一幅畫,村里的小樹苗,家里的小貓咪,小伙伴們做游戲,全部畫在畫中寄給媽媽。村里小伙伴的爸爸媽媽大多在外打工,在張森沿心目中,媽媽從未離開過。

鴻雁傳書,將母子緊密連在一起。盡管每年只能回家一次,段紹平同兒子的感情依然有增無減。有一年春節前夕,她同丈夫大包小包行走在回家的路上,遠遠看見兒子坐在村口的桑葚樹上,朝山坳眺望。看到爸爸媽媽后,兒子縱身跳下樹,飛奔過來緊緊摟住他們,一雙黑水晶似的眼睛熠熠閃光。那時段紹平不知道,兒子的眼睛即將經歷一場驚心動魄的浩劫。

2011年,張森沿的眼睛意外受傷。段紹平連忙趕回家中,送兒子到醫院治療。病情嚴重,在醫生的建議下,她帶著孩子轉到幾百里之外的省醫院。由于救治及時,兒子那腫成包子一樣的左眼逐漸恢復了正常。出院時,醫生再三叮囑,不能刺激左眼,如果復發了神仙也無力回天。

在家照顧至兒子康復后,段紹平再次南下到深圳的五金廠做工。不想兩個月后兒子的眼疾就復發了,原本又黑又亮的眼珠子,逐漸蒙了一層淺灰色的陰翳。這次,省醫院的醫生也感到束手無策。醫生告訴段紹平,換角膜是唯一的治療方案。段紹平焦急地問:“用我的角膜可以嗎?”醫生說:“捐贈了眼角膜意味著失明,你還那么年輕……別著急,孩子的病并不致命,只需要耐心等待,等合適的機會。”隨后,四川省紅十字會的工作人員為張森沿做了受捐登記。

禍不單行,張森沿剛上初一,不慎從雙杠上跌落,導致手腕骨折。段紹平心疼極了,立刻辭工回家,兒子兩度受傷她都不在身邊,她跟自己說將來一定好好陪伴孩子,畢竟兒子的成長不可復制。

手腕骨折很快就康復了,但等待移植角膜的時光太過漫長。幾年過去了,遲遲沒有消息。沒有經歷過器官移植等待的人,永遠無法體味那種絕望與焦灼。有一天下午,段紹平再次打電話到醫院詢問,生怕醫生把孩子登記的資料弄丟了,還擔心醫生把電話號碼寫錯了。掛斷電話,段紹平沮喪地坐在床邊。張森沿放學回家,看了一眼通話記錄,什么都明白了,他安慰媽媽說:“沒關系,眼睛生病是最幸運的了。媽媽你想想,眼睛有兩只,就算成了獨眼俠,照樣可以闖天下。”說完,他叉開雙腿,擊掌后迅速分開,做了個黃飛鴻式的招牌動作。看著兒子滑稽的樣子,段紹平笑了。

相較段紹平的焦灼不安,張森沿則是個十足的樂天派。媽媽回來了,每天伴隨著媽媽的聲音起床,依偎在媽媽身邊入眠,這讓他無比興奮。他就像一只快樂的小鳥,在媽媽身邊飛來飛去,他還會把學校發生的事情分享給媽媽。張森沿并沒有因為左眼失明而影響到生活,他一如既往地乖巧活潑,富有愛心。

上初二的一天放學后,張森沿告訴媽媽,學校發生一件天大的事情,初中三年級有個女同學患白血病,正在醫院接受治療。早會上校長發言,發動班級募捐。他說:“媽媽,聽說白血病治療不及時的話會死,除非換骨髓,但換骨髓要花很多錢。我想未來兩年不再亂花錢,不買課外書,不買衣服,省下錢來給同學治病。”段紹平愛憐地拍拍兒子手背,非常欣慰。雖說兒子在等待角膜移植,需要他人幫助,但他并沒有把自己立于受助者范疇,而是用一顆純善的心,力所能及幫助別人。盡管經濟窘困,段紹平依然拿出兩百元交到兒子手中。

第二天放學后,張森沿一把抱住段紹平,驕傲地說:“媽,我的捐款額上了全班前五名呢。”段紹平告訴兒子:“咱不能去做這樣的比較,每個同學家庭情況不一樣,單純比數額沒有意義。你要知道,不論捐多少都是同學們的一份心意……”“知道啦,媽——”張森沿撒著嬌打斷了媽媽的話,伸出舌頭朝媽媽扮個鬼臉。

有個快樂的兒子相伴,段紹平不再焦慮角膜移植的事情。她想,一切都是上天的安排,隨緣就好。果然在2016年3月,上天眷顧了這對母子。這一年,15歲的張森沿正在忙著中考,省城的醫院傳來消息說,找到了合適的角膜。接到消息,母子倆連夜趕到成都,次日凌晨就接受了角膜移植手術。

手術很成功,當拆開紗布時,張森沿興奮極了,一把抱住媽媽大聲喊道:“媽,我能看見啦!”第一次復查時,醫生告訴段紹平,張森沿的左眼視力比右眼還好。那一刻,段紹平百感交集,聽說捐贈者是個11歲的孩子,遭遇了車禍。同樣是母親,她能想象,逝者母親是怎樣一種肝腸寸斷!她多想通過紅十字會找到捐贈家庭,向他們道一聲謝,感謝他們能把孩子的視力保護得那么好,感謝他們的無私奉獻。她還想告訴逝者的母親:“你孩子的角膜在我兒子身體中活得很好。請放心,我們會好好保護他。”無奈器官捐贈實行雙盲政策,雙方都無法知道對方的身份信息,段紹平只好將這段未說出口的感謝埋藏在心中。

兒子以另一種方式活了下來

左眼失明多年,接受捐贈后,總算能用雙眼感知多彩的世界,來之不易的光明讓張森沿倍感珍惜。醫院開的抗排斥眼藥水,他隨時放書包里,按時點滴。遇到強光或是沙塵,他條件反射地護住左眼。段紹平告訴兒子:“這只眼睛不僅僅屬于你一個人,還屬于一個11歲的弟弟。”張森沿在日記中寫道:“素昧平生的弟弟啊,因為一張薄薄的角膜,從此與我有了生死相依的緣分,生命充滿了不可思議的奇妙。”

抗排斥眼藥水要用一年,每月需定期復查。2017年3月14日下午,段紹平來到兒子房間,告訴他周末到成都做最后的檢查。16歲的張森沿坐在窗邊,眼睛直愣愣盯住窗外。段紹平追隨兒子的視線,看到外面的三角梅開成了花的海洋。她默默退出房間,讓孩子貪婪地獨享美妙的春天。

吃晚飯時,段紹平發現孩子似乎在發燒,帶兒子到診所開了些感冒藥。接下來兩三天,張森沿反復高燒,伴有嘔吐,四肢乏力。3月16日晚,段紹平帶兒子到中心醫院掛了急診,被初步診斷為重癥肌無力,住進了重癥監護室。兩天后,張森沿被轉到四川省人民醫院,會診得出孩子是不明原因造成的顱內感染。

段紹平不知道“顱內感染”是什么病,她只知道,兒子一向活潑開朗,除了兩次外傷,身體健康著呢。她焦急地追問:“醫生,孩子究竟患有什么病?為什么好好的人,突然就病成這樣了呢?”一邊是各種檢查,另一邊醫生在全力搶救,可張森沿的病情卻一天比一天嚴重,醫生也束手無策。

轉到省醫院的第二天,張森沿就已經進入淺昏迷狀態,時而清醒時而迷糊。丈夫從深圳趕到醫院,段紹平跪在丈夫跟前痛哭流涕:“對不起,我沒能照顧好兒子。”丈夫張釗扶起段紹平,安慰道:“不是你的錯,別亂想。”兒子一直住在ICU病房,夫妻倆只能輪流探視。

各種檢查結果出來,均未發現張森沿的具體病因,眼看病情一天天嚴重,醫生委婉地建議說,可以減輕藥量。段紹平明白醫生的意思,是在勸他們放棄治療。好好的孩子,怎么能放棄呢?段紹平激動地掏出銀行卡,對醫生說:“不,不能放棄,我們有錢。”卡里有五萬元,是丈夫從工友那里借來的。醫生無奈搖搖頭,繼續搶救。

2017年3月29日這天清晨,段紹平到ICU探視兒子。剛走到病床前,兒子就微微睜開若有所求的雙眼,卻無法開口說話。段紹平看見兒子費勁兒地抬起手臂,指了指自己的左眼。她明白了,兒子要他的眼藥水,這是他一次都舍不得落下的“功課”,即使神志不清依然記得,只為好好保護來之不易的光明。段紹平咬緊嘴唇,從衣兜里掏出眼藥水滴進兒子左眼,好似一滴黃連汁滴在她心里。

兒子渾身插滿各色塑料管子,氣若游絲。段紹平明白,孩子真的快不行了。但她還抱有一絲希望,哪怕成為植物人也行,起碼自己每天睜眼能看見兒子,能撫摸到兒子。

從重癥監護室出來不久,護士急忙通知段紹平,說張森沿心臟已經停止跳動。接到消息后,段紹平感到一陣眩暈,兒子真的就這樣走了嗎?經過醫生奮力搶救,所幸那顆停止跳動的心臟再次復蘇。醫生告訴段紹平,孩子暫時救了回來,但隨時可能有生命危險,要做好思想準備。

段紹平同丈夫守在ICU病房門外,她呆坐著長椅上,手中捏著兒子的眼藥水,喃喃地對丈夫說:“別再折騰娃了,醫生已經盡力了,我們還有一種辦法可以留住兒子。”丈夫張釗似乎心有感應,明白妻子想表達的意思,他一下子跳起來:“不行,就算我同意,家里老人也不會同意,張家就這么一個兒子……”話沒說完已經泣不成聲。段紹平把眼藥水放在手心,對丈夫說:“我相信,娃也會贊同他媽媽的決定。他一直很愛護左眼,因為他知道這只眼睛不屬于他一個人,如果當初沒有素不相識的弟弟幫助……”樸實的農村漢子無可辯駁,默許了妻子的決定。

無心之舉讓生命生生不息

當醫生聽到段紹平的請求時,很是詫異。醫院經歷過太多勸捐受阻事件,無法相信孩子家屬在如此悲痛的時刻,還能淡定談器官捐獻。在場醫護人員的眼中陡然升起了敬佩之光,立刻安排聯系四川省紅十字會和移植專家到現場評估。

通知簽協議時,丈夫張釗反悔了,他說:“娃命苦,還不到16歲,就算走也給娃留個全尸。”他無法容忍受盡病痛折磨的兒子,死后還要被人開腸破肚拿走器官。面對丈夫的失控,段紹平反倒顯得很鎮靜。她告訴丈夫,這是留下兒子唯一的機會,如果不捐贈器官,孩子很快就會化作灰燼。

時間不等人,段紹平希望這件事越快辦越好。倘若器官衰竭,讓兒子身體的一部分不能健康存活,這更讓她無法接受。經段紹平勸說,丈夫終于簽下器官捐贈協議。

2017年4月2日上午,張森沿的生命體征完全消失,被宣布死亡。隨后,器官獲取手術在緊鑼密鼓進行中。10多個小時后,從他身上獲取的兩個腎臟和一個肝臟,換來了至少3個人的重生,換取了至少3個家庭的幸福。聽到醫生宣布手術很成功時,段紹平夫婦留下欣慰和心酸的淚水。

從成都回來,家里老人為張森沿設了簡易靈堂,婆婆一言不發坐在靈堂邊抹眼淚,段紹平眼圈一紅,伸出手臂想在婆婆懷中尋得一絲慰藉。婆婆猛然推開她,冷冷說道:“你們沒錢給森娃辦后事,還有我們呢。說吧,賣了多少錢?”段紹平好半天才明白了婆婆的誤會。張釗跪在母親跟前解釋很久,老人才逐漸釋然:“只要不像外面傳的那樣就行。”說完抑制不住悲痛放聲大哭。

盡管公公婆婆在情感上過不去,到底還是能理解段紹平的決定。然而,張森沿捐贈肝腎的消息不翼而飛,村里傳得沸沸揚揚,說這對父母好狠心,兒子都死了,還割下器官去換錢。面對流言蜚語,段紹平不想解釋,因為傳播流言的人不了解器官捐贈,沒有經歷過等待移植的絕望與焦灼,也沒有經歷過白發人送黑發人的痛苦。她最懂兒子,兒子很善良,一定會支持媽媽的決定。清理兒子遺物時,段紹平發現兒子用的手機還安靜躺在書桌抽屜里,手機里有一首兒子生前錄制的歌曲——《蒲公英的約定》。段紹平如獲至寶,將錄音發布到聽歌平臺,反復收聽。似乎冥冥之中自有注定,兒子最后的錄音竟然是這首歌。她想起屋后那滿山坡的蒲公英,隨風播撒新的生命。兒子不就是一顆蒲公英嗎?他那么年輕,他的生命畫卷才剛剛展開,就永久合上了。就是這樣一個小人兒,卻在生命完結的時候,為他人延續生命,讓愛得以生生不息。

那段時間,段紹平沉浸在無盡的思念與痛苦之中。有一天,她無意中在網上看到一個視頻。視頻中,一名老人突發心臟病離世,他的心臟捐給一名年輕女士。老人的小狗等候在醫院門邊,最終沒能等來主人。受捐的女士出院后,小狗似乎心中有所感應,飛奔過去依偎在受捐者懷中。看完視頻,段紹平心中稍有釋懷,“兒子正在以另一種方式活在這個世上”。盡管器官捐贈簽訂過雙盲協議,段紹平始終相信,兒子會用特殊的方式告訴媽媽,他活得很好。

2017年6月,段紹平接到一個陌生電話,對方稱是四川省紅十字會的工作人員,邀請她前往北京,參加一個器官受捐康復者的運動會。段紹平來到北京的運動會現場。看到那一張張生機勃勃的面容,她深感震驚,很難相信他們都是曾經命懸一線的重癥病人。有名接受過腎臟移植的運動員,在參加短跑比賽。當他從身邊一閃而過時,段紹平仿佛看到跑步者的后腰上,存有兒子那充滿愛與青春活力的腎臟。

參加完運動會,段紹平逐漸從悲痛中走了出來。她知道,兒子的身體器官與家人同在這個世界上,散發著青春與活力。隨著日后多次參加省紅十字會的活動,她開始了解器官捐贈現狀。原來,中國受傳統觀念“死者為大入土為安”的束縛,主動捐贈的情況少之又少。此時,全國有上百萬患者在苦苦等待,接受捐贈。

由受捐者到捐贈者,段紹平體味過等待的漫長,經歷過喪子之痛,感受過兒子換一種方式重生,特殊身份驅使著她希望為紅十字事業貢獻一份力量。隨后,段紹平主動與紅十字會聯系,參加各種宣傳活動。只要有邀請,段紹平從不推辭,因為她深信,具有雙重身份的兒子,在器官捐獻事業中在召喚著親愛的媽媽。