動車組應急供電問題分析及應急自牽引技術方案*

趙 宇, 王 志, 陸 陽, 宋永豐

(1 中國鐵道科學研究院集團有限公司 機車車輛研究所, 北京 100081; 2 中國鐵路總公司 機輛部, 北京 100844)

動車組在運行過程中,因供電接觸網故障造成列車停電,動車組發生停電故障后,只能夠原地等待救援,而動車組用于救援的熱備車均存放在動車所,如果被救援動車組遠離動車所,則需要等待較長時間才能得到救援。

目前動車組應急電源的功率及容量僅能提供緊急情況下短時通風和應急照明用電,容易因車廂內高溫、缺氧等因素造成現場混亂,存在極大的安全隱患。

在城市軌道交通領域中,某些列車出現此類停電故障后,可以通過車載儲能系統將列車應急自牽引至就近車站。文獻[1]中以磷酸鐵鋰電池組作為應急牽引動力電池組,應急牽引工況時,通過閉合接觸器將電池組接入牽引系統中間環節,直接為牽引逆變器供電。文獻[2]設計了混合動力方案,通過DC 110 V蓄電池組與超級電容共同為應急牽引供電,應用超級電容減小起動階段大電流對蓄電池的沖擊。文獻[3]和文獻[4]將儲能元件通過DC/DC變換器接入供電環節,實現應急牽引。盡管應急自牽引技術在城市軌道交通中取得了一定的發展,但在動車組應急自牽引技術方面的研究卻幾乎空白。動車組與城市軌道交通列車相比較,在列車供電制式、線路條件等很多方面存在較大差異,城市軌道交通方面的研究經驗無法從根本解決動車組應急自牽引問題。

針對上述問題,首先分析了既有動車組應急供電中所存在的問題,隨后提出了3種動車組應急自牽引技術方案,并對3種應急自牽引技術方案進行分析,最后對3種技術方案進行對比。

1 動車組應急供電中存在的問題

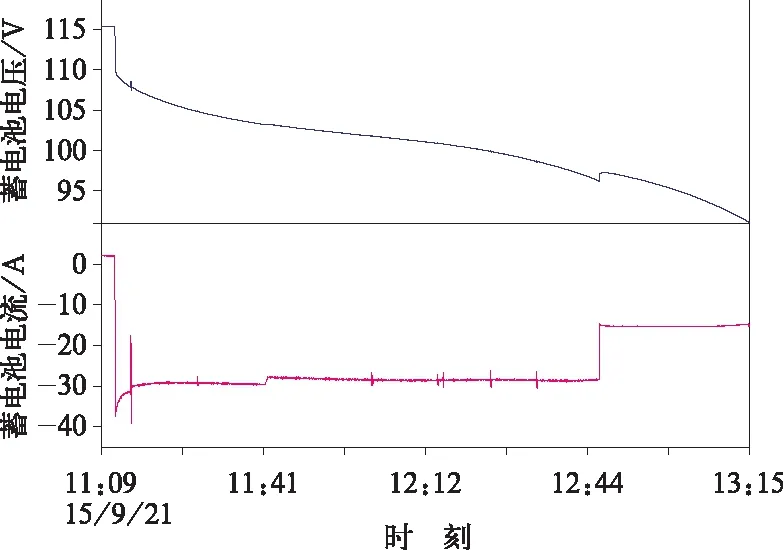

目前,動車組配置有DC 110 V蓄電池組,用于為動車組控制系統及其他直流負載進行供電。在動車組發生停電故障時實現應急通風及應急照明功能。在現有蓄電池容量的考核中,要求蓄電池至少能保證應急用電時間不小于2 h,其中應急電源應能在沒有外接電源的情況下維持應急照明和廣播系統運行不少于120 min,應急通風時間不少于90 min。圖1所示為某型動車組型式試驗中蓄電池試驗放電數據,試驗環境溫度為20℃~25℃。根據試驗原始記錄及圖片顯示可以看出,11:15時應急通風起動工作,12:46時應急通風自動關閉,應急通風持續運行時間為91 min,13:15時放電試驗結束,放電時間為2 h 3 min。然而,蓄電池隨著使用時間會逐漸老化,電池容量會逐漸降低,當蓄電池容量衰退至額定容量的80%時,應急通風持續時間理論上只有約72 min。與此同時,在冬天以及我國東北等高寒地區,較低的環境溫度會導致蓄電池的可用容量會出現不同程度的降低。目前我國大部分動車組的蓄電池應用鉛酸電池,在低溫條件下,可用容量急劇降低,不能滿足應急供電需求。

2 動車組應急自牽引系統

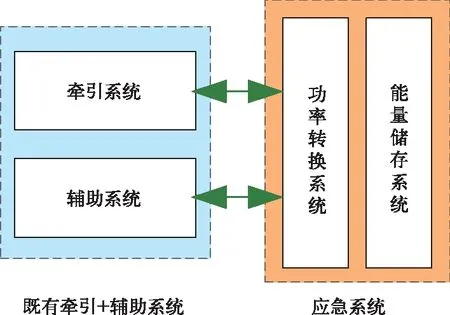

動車組應急自牽引系統是動車組應急自牽引技術的重要環節,是在動車組既有牽引和輔助系統的基礎上,增加以能量儲存系統和功率轉換系統組成的應急系統,見圖2所示。為了滿足牽引工況時的功率和續航要求,能量儲存系統需要同時滿足高能量特性及高功率特性。另外,由于動車組運營過程中,對于安全性有非常高的要求,故在選擇儲能元件時需要綜合考慮儲能元件充放電性能及安全性能等各方面因素。功率轉換系統是實現應急自牽引系統中能量儲存系統功率雙向傳遞的基礎,功率轉換系統選擇的合理性會直接影響到系統功能、效率等多方面因素。

圖1 某型動車組蓄電池放電數據

圖2 動車組應急自牽引系統組成

動車組應急自牽引系統存在以下優勢[4-7]:

(1)當動車組高壓供電系統發生故障,無法通過接觸網進行牽引供電時,動車組可自行實施更加靈活的緊急救援措施;

(2)當接觸網發生停電故障時,動車組能夠在無電區段進行自救運行;

(3)應急工況時,可以根據需求啟動空調,改善車內舒適度,減小乘客恐慌;

(4)再生制動工況下,應急自牽引系統可以對制動回饋能量進行吸收,對能量儲存系統充電,減少對牽引供電網的諧波影響[7]。

3 動車組應急自牽引技術方案

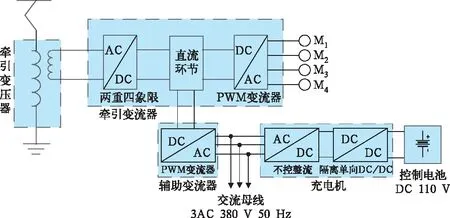

以下方案以中國標準動車組為依據,牽引及輔助系統構成見圖3所示,其中中間直流環節電壓為3 600 V。儲能元件選用鈦酸鋰離子電池。

圖3 某型中國標準動車組牽引及輔助系統組成

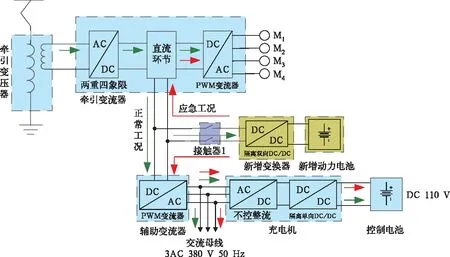

3.1 方案1——新增DC/DC變換器方案

圖4為方案1系統工作原理圖,在既有動車組牽引系統和輔助系統的基礎上,新增動力電池組與新增雙向DC/DC功率變換器相連接,新增雙向DC/DC功率變換器再通過接觸器1接入既有牽引變流器中間直流環節,通過雙向DC/DC 變換器對動力電池進行充/放電控制,實現能量的雙向流動。

在正常牽引工況下,牽引變壓器從接觸網取電,通過次邊繞組給牽引變流器供電,四象限整流器將變壓器次邊繞組交流電整流成中間直流環節電壓。逆變器從中間直流環節取電后,逆變成三相交流電控制電機旋轉;輔助變流器從中間直流環節取電后,逆變成三相交流電給輔助負載供電;接觸器1處于閉合狀態,雙向DC/DC變換器從中間直流環節取電后,降壓后給動力電池組充電,正常牽引工況時能量走向見圖4中綠色箭頭所示。根據動力電池組狀態及控制需求,在正常牽引狀態下可實現接觸網與動力電池混合協同供電。當應急自牽引系統出現故障時,可通過斷開接觸器1實現隔離操作。

在應急自牽引工況下,需要在無外部高壓狀態下運行,動力電池組作為動力源,雙向DC/DC變換器將鈦酸鋰離子電池升壓至中間直流環節,牽引逆變器從中間直流環節取電后,逆變成三相交流電控制牽引電機旋轉;輔助負載進入應急工作模式,維持特定負載正常工作(如控制系統、緊急通風、緊急照明等),應急自牽引工況時能量走向見圖4紅色箭頭所示。

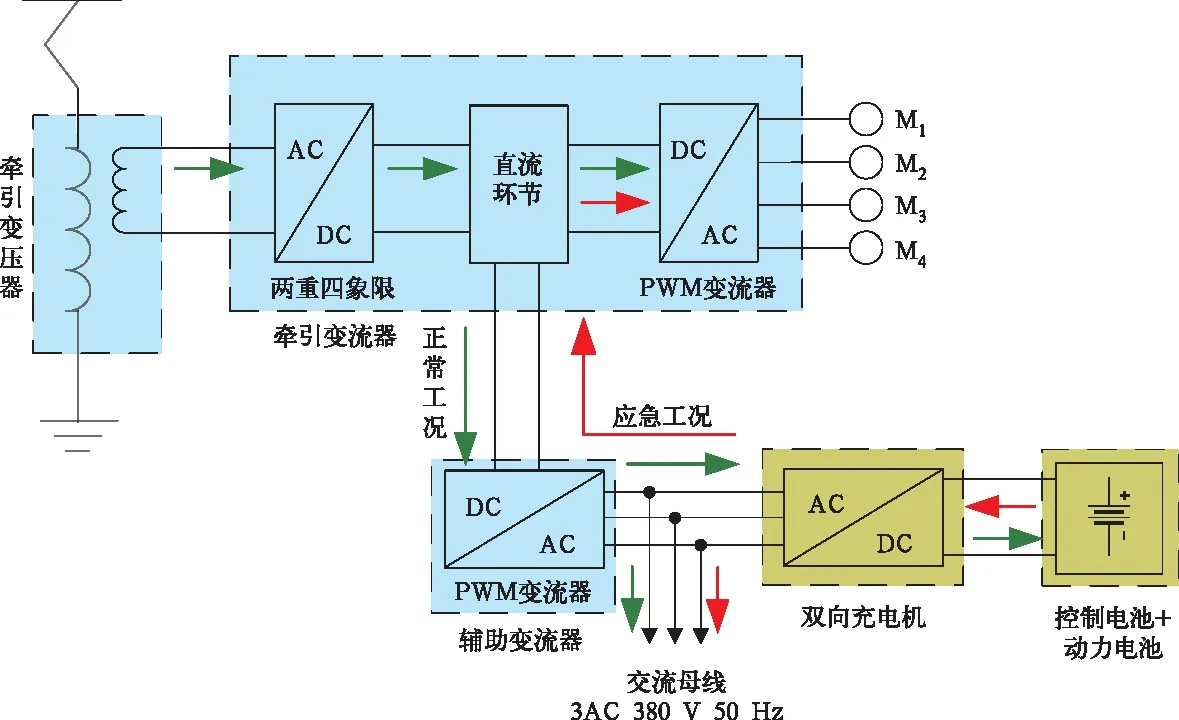

3.2 方案2——雙向充電機方案

圖5為方案2系統工作原理圖,以隔離型AC/DC雙向充電機代替動車組原有單向充電機,并在保留既有DC 110 V 蓄電池基礎上新增多臺DC 110 V蓄電池,DC 110 V蓄電池通過雙向充電機接入三相交流380 V母線。

在正常牽引工況下,雙向充電機從輔助變流器取電后,將三相380 V交流電整流為110 V直流電為DC 110 V蓄電池組充電,正常牽引工況時能量走向見圖5中綠色箭頭所示。

圖4 方案1系統工作原理

在應急自牽引工況下,以DC 110 V蓄電池組為動力源,通過雙向充電機將110 V直流電 逆變為三相380 V交流電,為空調應急供電及應急輔助負載供電,同時通過輔助變流器將三相380 V交流電整流至牽引變流器中間直流環節,為牽引逆變器供電,應急自牽引工況時能量走向見圖5中紅色箭頭所示。輔助變流器需要對相應軟件進行升級,將輔助變流器由目前的單向 AC/DC變流器升級為雙向 AC/DC變流器。

圖5 方案2系統工作原理

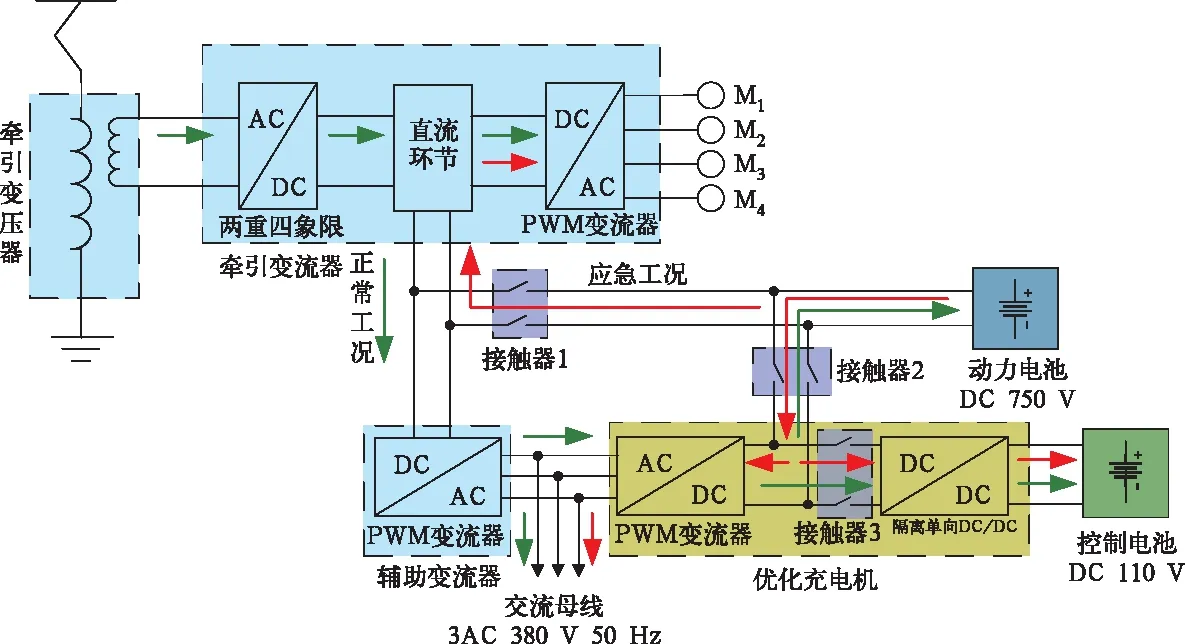

3.3 方案3——優化充電機方案

圖6為方案3系統工作原理圖,新增加DC 750 V動力電池組通過接觸器1接入牽引變流器的中間直流環節。對既有單向充電機進行優化,以IGBT代替既有充電機AC/DC環節中的二極管,將原有三相不控整流電路優化為三相全控整流電路,同時設計充電機的中間直流環節電壓與動力電池組DC 750 V電壓相匹配,并將動力電池組通過接觸器2接入優化充電機的中間直流環節。充電機中間直流電壓經過接觸器3與DC/DC連接,經過降壓后為DC 110 V蓄電池組充電。

在正常牽引工況下,斷開接觸器1,由受電弓從接觸網取電為牽引和輔助系統提供能量。優化充電機從輔助變流器取電后,將三相380 V交流電整流至充電機中間直流電壓,對DC 110 V控制蓄電池組狀態與DC 750 V動力電池組狀態進行判斷后,選擇閉合接觸器2或接觸器3為相應電池組充電,正常牽引工況時能量走向見圖6中綠色箭頭所示。

在應急自牽引工況時,以動力電池組作為動力源,閉合接觸器1,通過牽引變流器中間直流環節為列車提供牽引力,閉合接觸器2,優化充電機AC/DC部分從動力電池組取電,將750 V直流電逆變為三相380 V交流電為應急空調及其他應急輔助負載供電,DC 110 V控制電池組為直流負載供電,根據DC 110 V控制電池組荷電狀態選擇閉合或者斷開接觸器3。應急自牽引工況時能量走向見圖6中紅色箭頭所示。

圖6 方案3系統工作原理

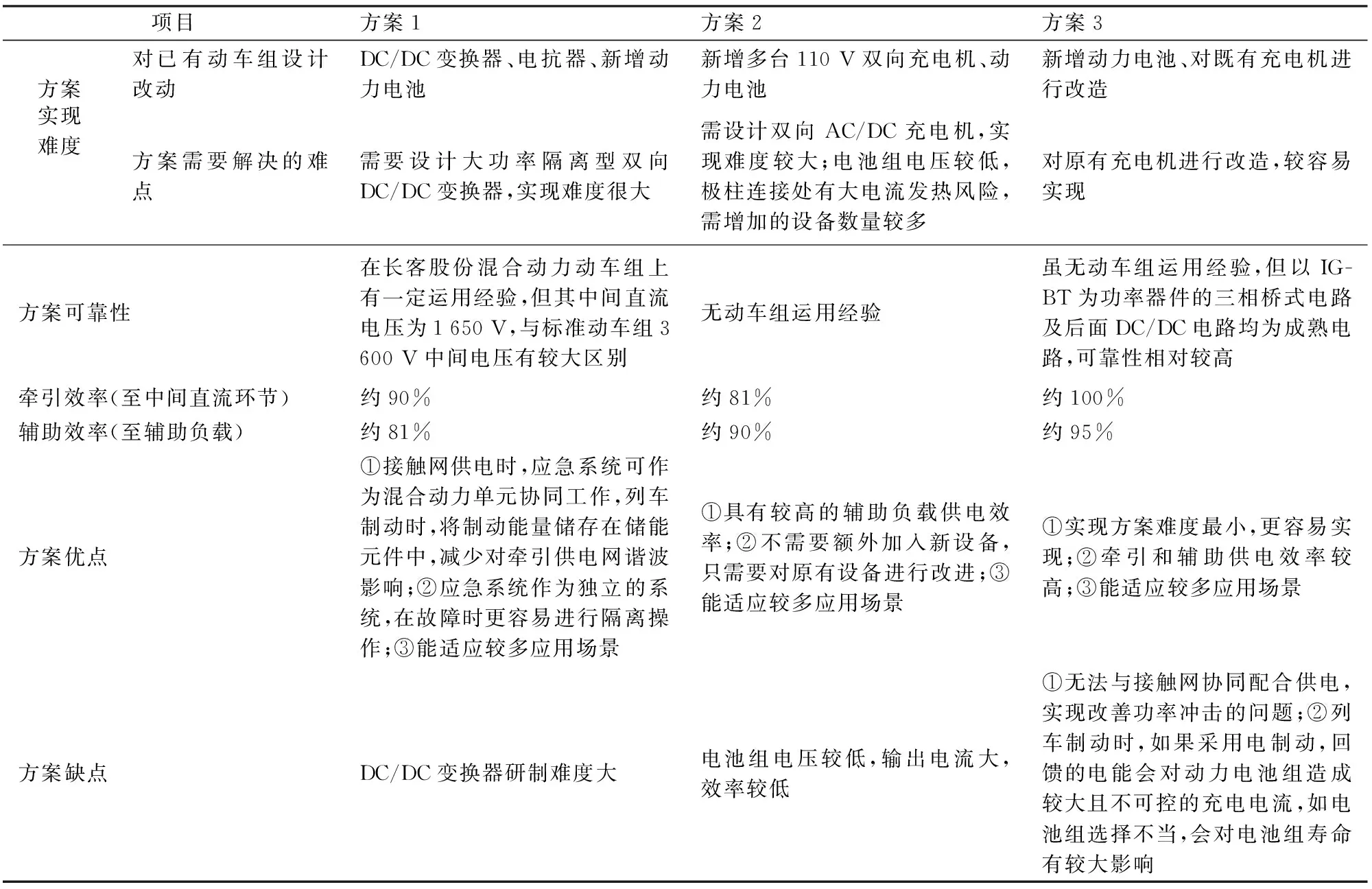

4 動車組應急自牽引技術方案對比

對以上3種技術方案進行對比分析,結果見表1。從表1的對比分析中可以看出,3種方案各有優缺點,方案1在技術先進性及功能性方面具有一定優勢,但其研發難度較大,研發周期較長;方案2在動車組設備改動方面較小,具有較高的輔助負載供電效率,從技術積累方面,雙向充電機的研究同樣起到了較大的推進作用,但牽引供電效率較低及供電線路損耗較大;方案3工程實現難度較低,可靠性較強,供電效率高,但功能的可拓展性較差。

綜上所述,從目前工程實現的可行性和可靠性角度,方案3是更加合適的方案,從技術積累及提高科研能力的長遠角度,方案1和方案2具有更高的匹配度。

表1 不同設計方案對比分析

5 結束語

針對動車組在運行過程中,因各種原因造成列車停電后的應急自牽引技術進行了研究。首先從實際試驗數據及蓄電池特性角度,分析了既有動車組應急供電中存在著電池容量不足的問題,其次介紹了動車組應急自牽引系統的系統構成及其優勢,最后對3種應急自牽引技術方案進行分析,通過對比3種技術方案得到從目前工程實現的可行性和可靠性角度,方案3是更加合適的方案,從技術積累及提高科研能力的長遠角度,方案1和方案2具有更高的匹配度。