未完成的現代性

中國在線藝術網:您的作品題材集中在人物畫上,您認為塑造人物形象的難點在于哪些方面?您在具體創作中又是如何予以解決的?

姜永安:塑造是外來語式,言及藝術家為獲得形象的生動與鮮活反復拿捏之表現心力。

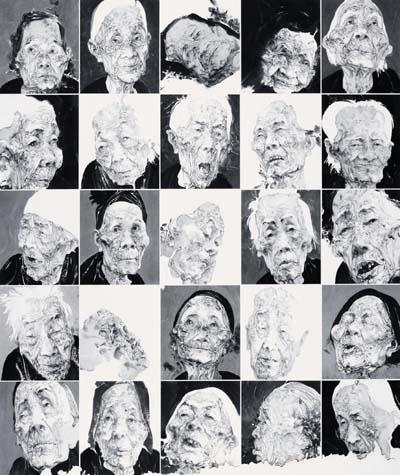

顧愷之很早就說“凡畫,人最難”,所謂“難”,人物畫不止于四體妍蚩的準確刻畫,難在“氣韻”“神韻”,就是形象的生動與鮮活,“氣韻”是比“神韻”更高級的生命意味,繪畫要賦予形象生命感,所以要“遷想妙得”才能達至。當然,古代“氣韻”和“神韻”的言說主要是針對早期人物畫表現對象的特定性,不是“普眾”視野的。今天,我們應該把這個表現修辭的生命意味視作理念來承續,因為它很有高度,也有深度,很濟用當下,也很難。因此,如何在今天的觀看情景和表現語境下通過人物畫筆墨與造型來表現對象的生命意蘊成為我這幾年一直的努力。人物畫即“觀人”的繪畫,古代有傳統倫理的觀人學。較之過去,時代賦予了我們新的人文視域與人際交互,這個變革是在近代的人物畫開始發生的,是西學東漸的成果。所以今天我們的人物畫更多面對平視的個體,這些個體與你赤裸裸的共時,和你共同遭遇、存在、對視,每個個體的生存體驗置前了,相比非禮勿視的鑒識或者意識形態的集體視角,我們對個體的觀看從沒像今天這樣饒有興致、感同身受,我覺得這種敞向和逼近個體的觀看就是那種所謂“普世的凝視”,如何在人物畫中揭示這個“凝視”是我的愿望所在和難點所在,不是繪畫技術的問題,這讓繪畫背后的人文內省顯得尤其重要,遠不是顧愷之“傳神阿堵”和康有為“寫真入神”所能抵及的。當然這只是我個人對人物畫思考和實踐的向度,一切還在進行,我對這種東西很感興趣。

中國在線藝術網:您是如何看筆墨語言在人物畫創作過程中的重要性?

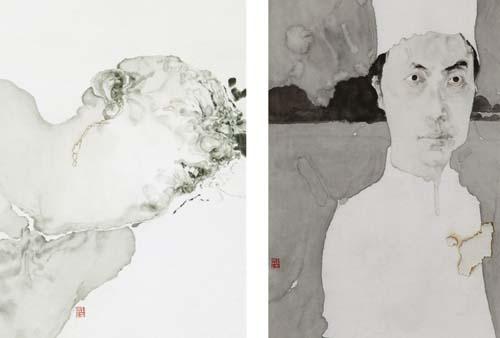

姜永安:的確,筆墨對中國畫而言很重要,針對它也有過太多的辨析。首先我們要視它是繪畫語言,當然你也可以把它看得更高更玄遠,甚至寫成一本很厚的專著,沒關系,這和具體的畫家實踐沒太大關系。對我個人而言,這個筆墨其實就是個語言記憶,這個語言記憶應該是一個開放的想象,而不是某種固化的套式,與之相比,我更在意這個語言能對個人經驗的表現有多大推助,這樣他才是活的、有意味的。語言是隨語意變化的,當然亦可因言而意。

把筆墨放在各種繪畫語系里來考量,它有柔性和直接的書寫特征,這個特征有它的短處,而它的長處卻很迷人,隨機變化的書寫性與對象之間充滿張力,這種張力就是意象捻轉的空間,所以我們常稱中國畫是“寫意”的。我時常覺得比之西畫來講中國畫更像是“疊映”的圖像,是筆墨形象與表現對象的疊印,物象在筆墨的纏繞間隱現出來,而筆墨則呈現為物象的某種情緒或意蘊,交合成意象,就像八大山人的山水和徐渭的葡萄一樣,筆墨把物象造就成某種精神的變體,這就是筆墨的所擅,這與當今時代的藝術依然溝通,故此今人青睞八大山人和徐渭。這方面古代人物畫相對式微些,道釋人物畫有一點,世俗人物畫因為它的功用性及畫家個人精神意象的缺失則疏離于此,這個畫史問題在這不展開了。然而,這種筆墨所擅對今天的人物畫家恰是一種有機的資源與未墾的良田,為現代人文視域下的人物畫提供了經世致用的語匯。當然,過度地筆墨強調容易流于形式套路,重要的還是畫家個人的精神意象。

中國在線藝術網:在您的作品中,比較滿意的是哪些?原因是什么?

姜永安:對于畫家而言,每個階段有每個階段所對應的創作意向,各個藝術心歷又是相連貫的,所以畫家的創作歷程也是他的成長過程,它緊隨自身認知的思想邏輯,這個過程的每一站都很痛苦而美好,因此每個階段也都有他滿意或不滿意的作品。近期我比較喜歡肖像,忽然發現這個老套而樸素的繪畫形態原來蘊含很多深切的東西,它讓我對人物畫的許多追問濃縮到“人”的問題上來,我們何以描繪一個人,何以能描繪,描繪了什么。原來繪畫就是這么簡單,卻又這么深刻。

中國在線藝術網:您在藝術理論方面也有所關注。您怎樣認識藝術理論和繪畫實踐的關系呢?

姜永安:畫家與理論家不同,所以畫家對待理論就像理論家對待畫家作品一樣別異,闡釋作品和生產作品的思維路徑與認識維度也不一樣。畫家可以固執己見,甚至說一定要固執,哪怕別人看起來那是個錯誤,理論家則不然。但這樣說并不意味著畫家可以靠他的直覺與意志居高臨下,畫家可以通過理論的思智世界透視自己、想象自己,使自己這個現象在理性上獲得更大釋放的空間,盡管現在許多畫家更愿意把理論說辭借做營銷話語。畫家不必貌似正統的理論家,因為它造就理論家,他應該是以作品向理論提問的姿態。所以,一個優秀的畫家,往往他的理論偏頗卻生動。我在國美讀博士的幾年里,用心地讀了一些書、聽了些講座,這是我最大的收獲,突然間給自己提出了許多問題,那些好像本知其然的東西其實并不知其所以然,這些提問對我今天的實踐極為受用。理論幫助你展開問題視域,沒有問題的繪畫是麻木和平庸的。“85美術思潮”體現的就是理論對實踐的影響,這個影響一直延伸至當下繪畫的進度。另外,理論又涉及常識,就像“中國畫”和“水墨”這兩個概念,太多模棱兩可的言說了。

中國在線藝術網:就您本人而言,如何看待中國古代畫論和西方現代藝術理論的關系呢?您在繪畫實踐過程中受哪種理論影響多些呢?

姜永安:與西方理論不同,中國古代畫論多隨筆札記的形式,重修辭,隱喻比附較多,需要會意體悟方能釋其妙處,因此會形成不同個人、不同層次的詮釋,也容易產生誤讀。比如符載寫張璪那篇,如果你真的拘迂于探究張璪“神機始發,毫飛墨噴,捽掌如裂,離合惝恍,忽生怪狀”的貌似表現主義般的大寫意精神,你要真這么理解那就完蛋了,因為它只是“外師造化,中得心源”的藻飾而已。

西方理論偏重抽象思維的解析,而且多維多元,一個繪畫形態可以從各種立場與視角去觀察,視覺心理的、社會學的、現象學的、圖像學的……我個人的學習體會是,讀中國古代畫論要多抽象地理解,閱覽西方藝術理論時要具體地想象,西方藝術理論提供了各種返觀我們自身繪畫和畫論的視野。

今天,我們適逢一個信息共享的時代,我們幾乎同步于世界的文化瀏覽,這是值得慶幸的,它為我們提供了豐富的觀想資料,可以快速觀看世界任一空間正在進行的藝術動態,以及自己是如何被別人解讀的。

我喜歡買書,許多書買了后隨便翻翻再沒動過,亂買亂翻,所以閱讀雜亂不成系統。接近自己實踐問題的會讀得相對仔細些。關于古代中國畫研究的好書不多,覺得童書業算其中一個。國外的看的就多一些,特別是描述觀看、身體美學、消費文化等方面的,比如約翰·伯格、本雅明、波德里亞、蘇珊·桑塔格、齊澤克、伊格爾頓……他們和我的繪畫沒有直接的關聯,但或許會是一種有意義的知識背景。最近斷斷續續地在看《肖像畫的凝視》《可見者的交錯》《私人生活史》,里面涉及肖像。

中國在線藝術網:您個人風格的形成過程中,哪些東西對您影響最大?

姜永安:風格還早吧。談到成長的影響,過去的一些畫家很多,因為那時學習繪畫主要靠直觀,許多好的東西你都想拿過來,其實這些東西堆積在一起,時常和自己打架。后來,大概是天性里的悲觀和虛無起了作用,開始喜歡那些苦感糾結的形象,比如席勒、赤松俊子。而今天,我是培根、盧西安·弗洛伊德的鐵粉。不知是對錯,如今令自己感動的東西越來越少、越來越狹窄。總體來說,西方當代女性藝術家的創作視野帶給我的想象和感動更多一些,我也不知道一個畫國畫的如此青睞西方當代繪畫是否是一件正確的事情,管它呢。

中國在線藝術網:近來關于“寫生”的話題頗多,您如何理解寫生與創作的關系?

姜永安:是的,我也注意到了這個現象,最近也在想這個問題,好像大家突然想把話題回歸到起點。仔細想想其實這個“寫生”的話題是緣于創作而提出的,因為創作那里發生了問題。受蘇氏影響,我們把寫生與創作當做兩個繪畫形式已經挺長時間了,古人也稱“寫生”,與今天的詞義不同,我們慣稱的“寫生”主要被理解為習作和師造化的意思,是為主題性創作服務的造型準備,是繪畫基礎層面的,而主題性創作才是繪畫的目標。

如今,盡管過往的模式還在勉強運行,時代與藝術的關系悄悄刷新了,許多認識都被重新審視,許多定義都被重新給予。一方面畫家個體的擴張不斷地消解了宏大敘事的創作意愿,意識形態套式傳化下來的主題性創作以及集體語境與經驗的創作能動逐漸式微。繪畫越來越被強調為針對“畫面”自身和個人體驗的探尋。另一方面,圖像景觀的膨脹影響了繪畫,貌似個人化、觀念化的圖式變得奇異。其實這既是一種擠壓也是揭示,繪畫要讓自身敞顯,必須回到它的本然來思索。大概基于這兩個方面,讓大家想刪撥雜蕪,重返樸素的繪畫,面向事情本身、個人與對象交互的始點,通過“寫生”系統還原,回到純粹的繪畫情景來消除過往加載給創作紛亂的觀念冗余。瀏覽古代畫史,每逢一個問題節點時也是回到“師造化”上來重建的。

古今中外的繪畫史中,可以舉出太多竭力于寫生的巨匠,繪畫史只有繪畫,無謂寫生、創作之貴賤。寫生不是低級的,寫生與敘事性的創作,就像詩與小說。寫生就是創作,是創作的形態之一。對我個人而言,沒有什么比寫生的“在場”性更吸引我,寫生的形態,更容易趨進繪畫自身所應呈現的“痕跡”。另外,我們在重返寫生的時候,也要重讀寫生的本義,古代繪畫里的“寫生”是傳寫生機、生動、生命的意思,是展現和表現畫家對對象生命意蘊的創見,這種寫生的美學理念不應被淺讀。當然,不同時代對生命意蘊的闡釋也一定是不同的視野。

中國在線藝術網:石濤說“筆墨當隨時代”,縱覽當代中國畫,人物、山水、花鳥三科較之傳統都有了許多變化,您能談談人物畫的狀態嗎?

姜永安:這是一句被用濫和濫用的名句,其實一種語言能活下來正因為是時代的造就,只要你想使其具有話語力,你自覺或不自覺地都在參與所在的時代,不過是每個時代的問題語境不一樣,語言表達的意象性也就不同,在集體經驗為主導的文化機制下,即便“復古”也體現了一種“筆墨”對某個特定時代的反映。尤其今天,個人經驗欲將脫出,再過度渲染石濤這句話就顯得迂腐了。近代以來中國畫較之傳統確有了許多變化,人物畫更突出些,這是歷史的必然,現實視野的展闊為式微已久的人物畫打開了入口,如今,人物畫所面對的問題完全別異于山水、花鳥。所以我們在考量“中國畫”時,不能像傳統那樣將山水、花鳥與人物混言,忽視人物畫自身情境衍變的現實,它已完全游離出山水、花鳥畫所沿承的文人美學建構起來的精神范疇,那里也正是古代人物畫浡沸最早,衰微最快的緣由。

現實觀看的激活與個人經驗的崛起給人物畫提供了豐富的資源,同時也提出了更多的問題,當下人物畫家多元的實踐就呈現了這點。所以談論人物畫時要析言之,要超越對陌生經驗的抵觸,因為它的確是些新課題。與以道釋人物為成就的古代人物畫不同,今天對人物畫家而言,那些與自己比肩而行的蕓蕓眾生成為令人激動不已的被凝視的“畫中人”,在凝視中也返觀自己。當然,你也可以把人當作物來畫。

中國在線藝術網:您的繪畫與現實有關,請您談談這方面。

姜永安:是的,盡管現實主義如今并不是個閃亮的詞兒。但依然沒有什么比現實的質感更讓人動容,這和我個人的成長閱歷有關,于我而言各種間接的學習都不如這種經驗更靠譜些,現實不是在別處,它就是你眼前的茍且,與你每日每刻的交互和遭逢,它填充你最多的人生體驗。

過去我們習慣去遠方“深入生活”,殊不知切實的現實感受就在你的左右,甚至就在你自己的“私生活”中,在觸目驚心的現實面前,再精彩的小說都不過是二手的敘事。現實并不是寫實,藝術也并不高于生活,更不是代言,只有深深地觀看、觸摸,這是一個“未完成的現代性”。我個人喜歡從個體的生命境遇去觀想現實。其實沒有比這個時代更容易被“現實主義”,技術時代每個人的手機就是一個現實機器,無時無刻把你拖入。汪民安在談劉曉東時說到:若要探討畫家與現實社會之間的關系,我認為畫家和現實“不應該”有一種固定的關系。每個畫家和每個現實都存在一種特定的關系。每一種關系都是合理的。今天,不存在純粹的入世或者遁世。優秀的藝術作品或者藝術家都采取了一種特殊的,誰也無法事先預測或者想象的處理生活的方式。

中國在線藝術網:當下文化繁榮,人們都說畫家遇到了一個最好的時代,而又有人說這個時代出不了大師,你怎么認為呢?

姜永安:盛世的繁榮并不意味有能力產生深刻的藝術,對于消費而言畫家的確遇到了一個最好的時代。

中國在線藝術網:您能聊聊日常的工作狀態嗎?

姜永安:我的日常很枯燥,大多時間給了畫畫,因為愚笨,效率很低。偶爾和朋友喝口勵志小酒,聊天。世界已經夠鬧了,樸素些好,畫家的日常態就應該是孤獨而安靜的,要學會接受,從而享受。不在意別人的評價、沒有宏大背負的畫畫狀態是我最快意的。