基于高密度鉆孔分析廣州城區的軟土空間分布特征及其震陷情況*

畢麗思,陳小芳,馬浩明,盧幫華

(廣東省地震局 地震監測與減災技術重點實驗室,廣東 廣州 510070)

0 引言

軟土即軟弱粘性土,是一種在沿海沿河地域常見的特殊性土,如珠江三角洲就廣泛分布著軟土。它具有諸多工程不良特性,而且作為地基,土層存在沉降變形、抗滑穩定性差和震陷等工程危害(顧寶和,張福存,1981;楊順安等,2000;彭承光,李運貴,2004)。歷次震害表明,軟土在地震荷載作用下極易喪失強度而產生震陷,從而導致嚴重的地震破壞。如1906年舊金山地震和1923年日本關東地震,由于土體失穩導致了地下管線的破壞,進而引起了嚴重的次生災害(盧振恒,2002;方陵生,2006)。1975年海城、1976年唐山、1985年墨西哥、1999年臺灣集集、2013年蘆山等地震均產生了因軟土地基失穩而引起上部結構破壞甚至坍塌的現象(中國科學院工程力學研究所,1979;劉恢先,1986;鈕澤蓁,1991;彭承光,李運貴,2000;齊文浩等,2013)。因此,在軟土地區,一旦發生震陷,將對工程造成難以估量的影響,人民生命財產安全也將失去保障。

廣州作為珠江三角洲以及粵港澳大灣區的建設中心,高樓林立、人口密集,由于瀕臨南海,珠江水系穿流而過,是軟土發育的典型地區(周翠英,牟春梅,2004;何萍等,2017)。據文獻記載,廣州城區及其周邊曾多次發生破壞性地震,而其近、遠場范圍歷史上亦曾發生過6級以上地震十余次,其中7級以上強震4次(郭欽華等,2008;梁干,吳業彪,2013)。已有研究結果表明,厚層軟弱場地的地震動具有長周期分量豐富的特點,尤其是大震、遠震時,經過長距離傳播已經衰減的地震動在經過深軟地基土到達地面后,可能成為長周期震動十分突出、破壞性極大的強震動,使工程結構、尤其是高層建筑與大跨度工程,產生嚴重破壞(夏法,黃玉昆,1992;彭承光,李運貴,2004;胡聿賢,2006;蘇永奇等,2016)。由此看來,廣州城區的軟土震陷潛在風險不可低估,開展軟土勘察、分析軟土震陷及其防御等研究工作十分必要。雖已有學者分析指出,軟土震陷是珠江三角洲未來場地震害的主要形式之一(郭欽華等,1995;宿文姬等,2006;韓喜彬等,2010),但其利用的鉆孔數量少,大多是基于工程經驗作出的定性分析,在震陷性上沒有深入研究。隨著廣州市工程勘察鉆孔數據的積累以及大數據工程的建設,本文利用海量、高密度的鉆孔數據,定量分析軟土的空間分布特征,并評估廣州城區軟土震陷的危害程度。

1 研究區概況

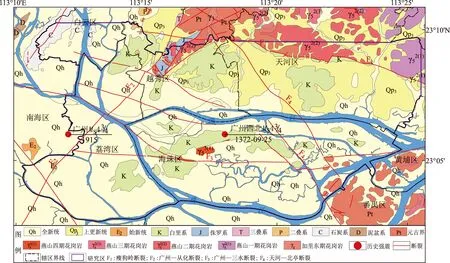

本文研究區是廣州市城區的一部分,包括荔灣區、越秀區、海珠區、天河區南部、白云區南部,面積270 km2(圖1)。研究區位于珠江三角洲北緣,是珠江水系南流入海的河口地帶,河海交互作用強烈。區內地勢由NE向SW傾斜,大部分區域是出露全新統或上更新統的河、海沖積三角洲平原,地勢平緩,局部零星分布著出露前第四系的低矮殘丘。由于珠江水系在研究區西北部匯合后流穿整個研究區,支流眾多、河網密布,河、海相沉積厚度大,一般為20~30 m,以淤泥、淤泥質土、亞砂土和砂為主,易產生塑流(黃鎮國等,1982)。廣泛發育的軟土已成為制約廣州城市建設的不利地質環境因素,而因軟土引起的地基不均勻沉降問題亦已成為廣州地區主要的地質災害之一(李平日等,1989;夏法,黃玉昆,1992,1995;夏法等,1992;符詩存,張建國,2008;董好剛等,2012)。在構造上,研究區位于近EW向瘦狗嶺斷裂南側,NE向廣州—從化斷裂、EW向廣州—三水斷裂、NW向天河—北亭斷裂貫穿全區。這些斷裂具有誘發破壞性直下型地震的危險(梁干,吳業彪,2013)。再者,研究區所在的珠江三角洲為斷塊型三角洲,在新構造期經歷過多期構造變動,洲內斷塊間垂直運動明顯,第四紀受多組斷裂帶活動控制,地震活動頻繁而強烈(黃鎮國等,1982;黃玉昆等,1983;陳國能,張珂,1995;陳偉光等,2002;張珂等,2009;馬曉靜,呂作勇,2017)。因此,廣州受地震的影響較大,其抗震設防烈度為Ⅶ度,廣州城區的軟土震陷潛在風險不可低估,應予以重視。

圖1 研究區地震構造圖

2 鉆孔數據

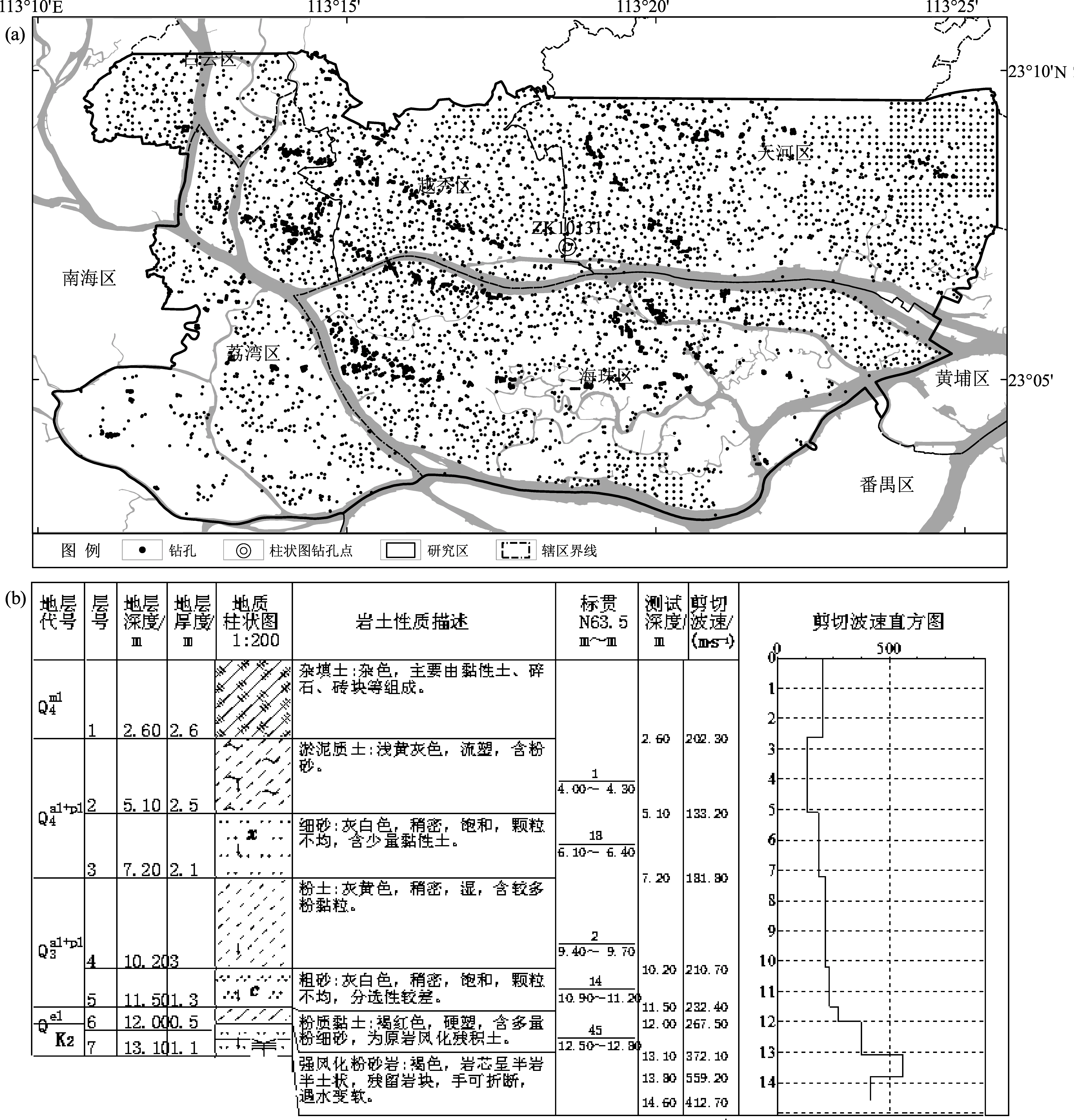

筆者收集了研究區內近12 000個鉆孔,平均密度為44個/km2,密度較高(圖2a)。鉆孔空間分布均勻,終孔深度均達基巖,這樣能很好地從三維空間上控制軟土的分布(圖2b)。此次收集的鉆孔數據信息齊全,包含了鉆孔的基本信息、地層信息、標貫信息、波速信息、土樣物理力學試驗信息等,這為實現從巖性、巖土狀態、物理力學數據等多角度判別軟土及評估軟土震陷提供了可靠、豐富的數據支持。用如此數量大、密度高、信息多樣的鉆孔數據來揭露廣州市城區的軟土空間分布特征,分析其震陷危害程度是以往的研究及工程項目都未曾有過的。

圖2 研究區鉆孔分布圖(a)及鉆孔ZK10131柱狀圖示例(b)

Fig.2 Distribution of holes in the study area(a)and the column of a hole ZK10131 as an example(b)

3 軟土及其震陷判別方法

3.1 軟土判別方法

目前,各行業規范對軟土的定義主要從定性和定量2方面來描述。軟土定性描述為:由天然含水量大、壓縮性高、承載能力低、流變性高的細粒土,包括淤泥、淤泥質土、泥炭、泥炭質土等,如《道路工程術語標準》(GBJ 124—88)、《軟土地區巖土工程勘察規程》(JGJ 83—2011)等。定量描述則給出了具體的物理力學指標來界定。如《巖土工程勘察規范》(GB 50021—2001)規定:天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的細粒土應判定為軟土;《公路軟土地基路堤設計與施工技術規范》(JTJ 017—96)列出軟土的鑒別表,指出應按以下指標鑒別軟土:天然含水量大于或等于35%,與液限,天然孔隙比大于或等于1.0,十字板剪切強度小于35 kPa;《公路工程地質勘察規范》(JTG C20—2011)規定:具有以下工程地質特性的土,應判定為軟土:天然含水量大于或等于液限,標準貫入試驗錘擊數小于3擊,靜力觸探比貫入阻力小于或等于750 kPa,十字板抗剪強度小于35 kPa。

筆者綜合各行業規范對軟土的定義,結合所采集的鉆孔數據信息,對符合下述條件之一者可判別為軟土層:(1)巖土名稱為淤泥、淤泥質土、泥炭、泥炭質土的土層;(2)巖土名稱為粘性土(含粉質粘土、粘土),并且巖土狀態為軟塑、流塑或軟塑-流塑的土層;(3)土樣物理力學試驗數據中,天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的土層。

3.2 軟土震陷判別方法

強烈地震時軟土發生震陷,不僅被科學實驗和理論研究證實,而且在以往震害調查中多次被發現。但由于軟土發生震陷的原因十分復雜,機理影響因素相當多,現今國內外對于軟土震陷的研究還不夠深入,積累的成果資料和工程經驗不多,很難對軟土是否震陷進行準確預測(張建毅等,2012)。目前,在我國涉及軟土震陷判別的規范主要有《巖土工程勘察規范》(GB 50021—2001,2009)、《軟土地區巖土工程勘察規程》(JGJ 83—2011)與《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)。對于規范要求進行專門震陷分析計算的還有不同學者提出的各種方法,這些方法由于模型復雜、公式及參數繁多、計算量大、受擾動軟土試驗困難等原因,在實際應用上很受限制(石兆吉,郁壽松,1989;郁壽松,石兆吉,1989;王憶等,1992;周健等,1996;劉金韜,2014;田洪水等,2015;辜俊儒等,2017;李平等,2017)。本文考慮巖土工程一般性勘察要求以及場地震害預測與防震減災規劃等應用,結合鉆孔數據信息內容,認為可采用《軟土地區巖土工程勘察規程》(JGJ 83—2011)與《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)等有關規定來評估廣州城區軟土震陷。

《軟土地區巖土工程勘察規程》(JGJ 83—2011)指出,設防烈度等于或大于Ⅶ度時,對厚層軟土分布區宜判別軟土震陷的可能性。當地基主要受力層內軟土厚度大于3 m或地基土等效剪切波速值小于90 m/s時,地基土會發生不同程度的震陷。宿文姬等(2006)提出,一般的勘察設計在很多情況下依據軟土厚度大于3 m,且連續分布,頂板埋深小于20 m,地下水位小于3 m,含砂量較少和承載力小于70 kPa的地段,作為在地震作用下容易引起軟土震陷的地區。一般來說,軟土越厚,其震陷程度越大;軟土的埋藏越淺,其震陷可能性也越大(李蘭,1994)。因此,本文通過軟土層的厚度與埋深來評估其震陷危害程度。

雖然廣州城區的設防烈度為Ⅶ度,但它仍具有遭受烈度為Ⅷ度地震影響的危險。《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)給出了Ⅷ度和Ⅸ度時判別地基土軟弱粘性土層震陷的方法:當飽和粉質粘土塑性指數小于15,且WS≥0.9WL與IL≥0.75(WS為天然含水量,WL為液限含水量,IL為液性指數),可判定為震陷性軟土。由于土的液性指數越大,土質越差,當IL>1時,土為軟塑狀。同時,土的孔隙比(e)越大,其壓縮性越高,發生震陷時沉降量亦越大。因此,本文進一步利用軟土的液性指數、孔隙比等物理指標來評估其震陷危害程度。

4 軟土空間分布特征

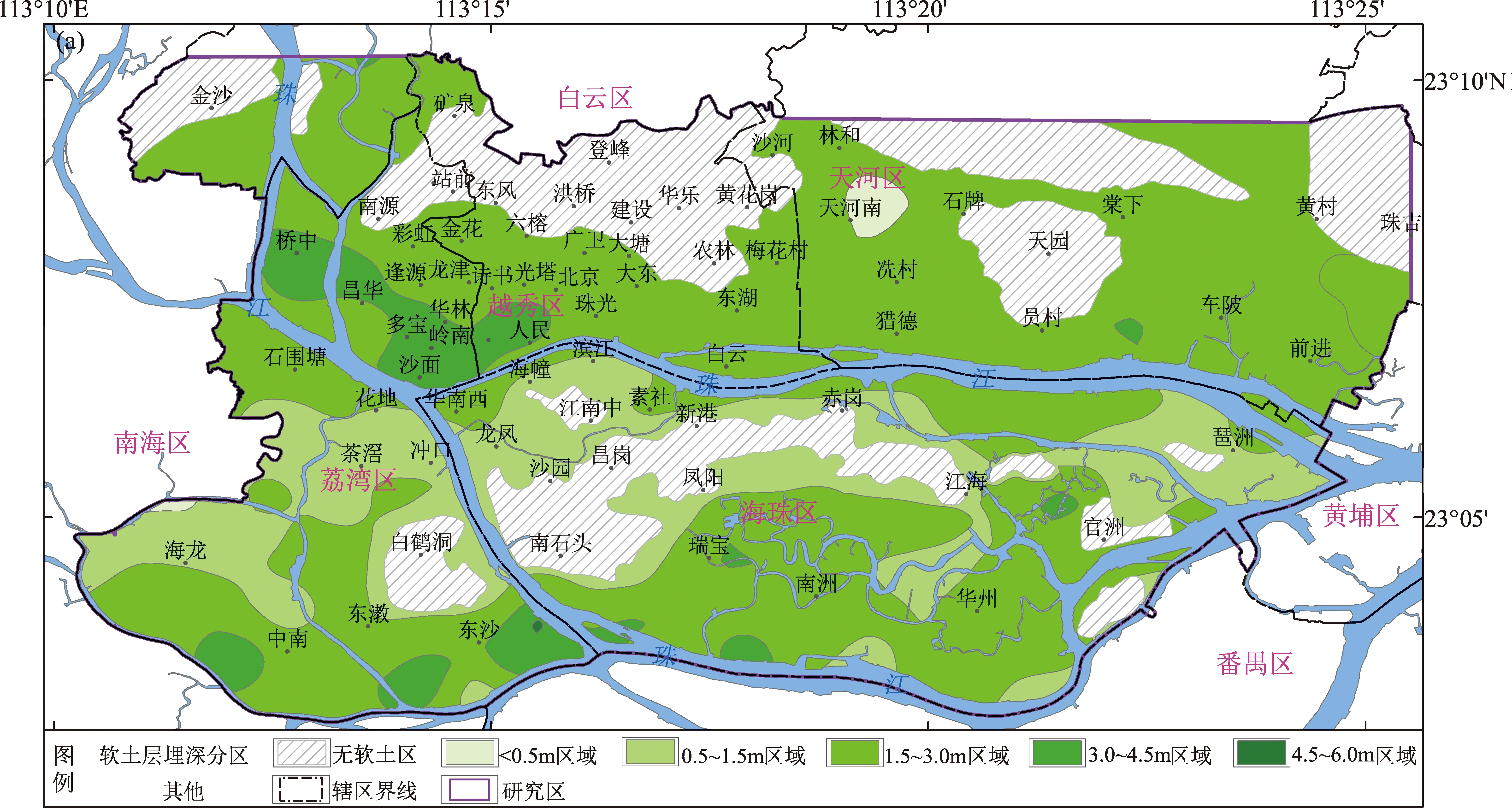

廣州城區內的軟土主要為淤泥、淤泥質土,少部分為泥炭、泥炭質土、淤泥質粉質粘土,一般分布在地表硬殼層之下,大部分地段為單層,局部為雙層,其下臥層多為砂層,部分為粉質粘土層。軟土在廣州城區廣泛分布,除越秀區中北部,天河區林和西、天園、珠吉等地,海珠區中部沙園、南石頭、昌崗一帶,荔灣區白鶴洞,白云區金沙等殘丘臺地無軟土分布外,其余將近80%的面積其下伏地層均有軟土分布(圖3)。

總的來說,軟土層在廣州城區埋藏較淺,其頂板埋深淺于6.0 m,其中近200 km2的地區其下伏軟土層的頂板埋藏淺于3.0 m,只有小部分地段深于3.0 m(圖3a)。另外,廣州城區的軟土層埋深呈現中部淺、南北兩側深的特點。在荔灣區白鶴洞與海珠區中部南石頭、昌崗、新港、鳳陽、赤崗、江海一帶的殘丘臺地外圍區的軟土層埋藏很淺,約0.5~1.5 m,呈東西向帶狀延伸。以這一東西向條帶為中心分別往北、南,軟土層的埋藏逐漸變深。在北側最深處位于荔灣區北部橋中、多寶、沙面一帶,埋深約3.0~4.5 m,呈較大面積連續分布。在南側最深處位于荔灣區東沙緊鄰珠江處,埋深約4.5~6.0 m,面積很小,呈孤立小片狀;其次,在荔灣區與海珠區南部緊鄰珠江一帶的軟土層埋藏較深,約3.0~4.5 m,面積不大,斷續分布。

軟土層在廣州城區沉積厚度差異較大(圖3b),厚度不足1.5至13.5 m皆有分布,但總體來說,軟土層的沉積厚度較大,其中厚度大于3.0 m的地區占了研究區面積的32%。軟土層的厚度在空間分布上呈現以下特點:(1)研究區南部、西部的軟土層厚度大,中部、北部的厚度小。在研究區南部的海珠區南部,西部的白云區、荔灣區,其軟土層的厚度大部分達3.0 m以上,部分地段厚達十余米;而在研究區中部的海珠區中北部以及研究區北部的越秀區與天河區,其軟土層厚度較小,大部分地區小于1.5 m。(2)在研究區內軟土層呈現2個沉積中心,沉積厚度大。一處是在海珠區華州以西,軟土層厚度達6.0 m以上,最厚處13.5 m,等厚線軸線呈SN走向。此處地貌是濕地沼澤,已被建成濕地公園。另一處位于荔灣區石塘圍、茶滘、東漖一帶,軟土層厚度大于4.5 m,最厚處大于10 m,等厚線軸線總體呈NNW—近SN走向。另外,這一帶又包含4個次一級沉積中心,呈NW向斜列分布。(3)靠近河流岸邊的軟土層厚度大,遠離河流的厚度小。在沙面、人民、白云、獵德、華南西、濱江、琶洲等珠江岸邊地區,軟土層的厚度較大,約3.0 m以上,而遠離珠江的地區,如天河南、林和、棠下、沙園、鳳陽等地,其軟土層厚度較小,一般小于1.5 m。

圖3 廣州城區軟土層埋深(a)及厚度(b)分布圖

5 軟土震陷評估

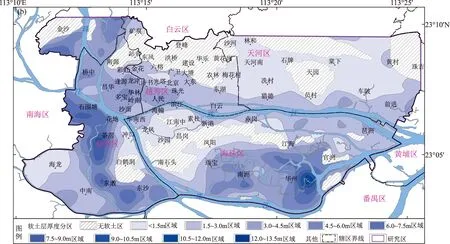

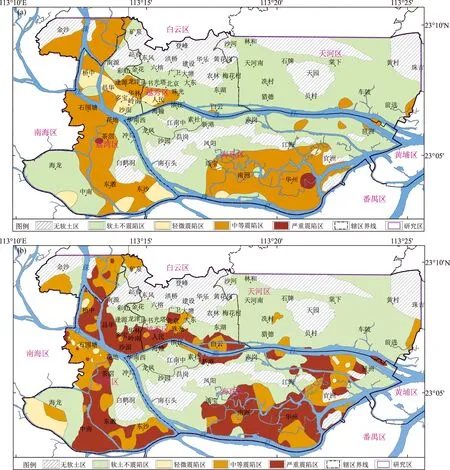

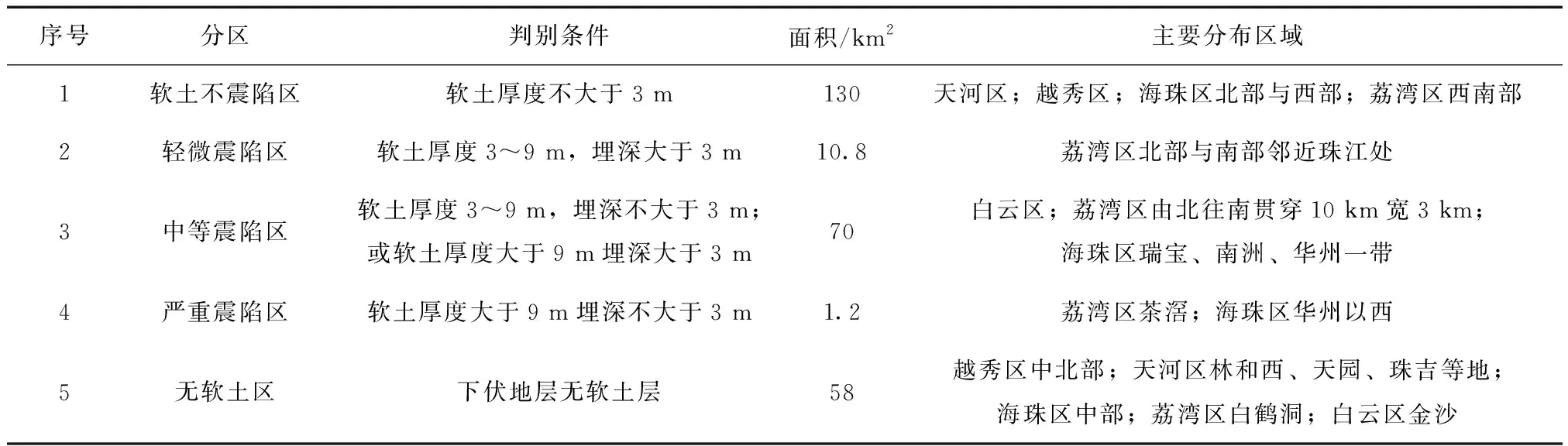

基于軟土層的厚度及埋深,根據表1所示條件,本文評估了研究區內潛在軟土震陷的危害程度(圖4a)。由圖4a可見,廣州城區內,約30%的面積在強烈地震時(Ⅶ度烈度下)可能產生軟土震陷。其中震陷最嚴重處是荔灣區茶滘、海珠區華州以西等地,面積不大。中等震陷區的范圍較大,達70 km2,主要位于研究區的西部和南部;在西部,中等震陷區由研究區最北端延伸至最南端,成片分布,縱貫南北,長約十余千米;在南部則主要集中在海珠區瑞寶、南洲、華州一帶的沼澤濕地區,覆蓋范圍大。輕微震陷區主要分布在荔灣區北部和南部鄰近珠江的地方。而天河區與越秀區大部分、海珠區北部與西部、荔灣區西南部為軟土不震陷區。

圖4 基于軟土厚度與埋深(a)與軟土物理指標(b)的廣州城區潛在軟土震陷分布圖

序號分區判別條件面積/km2主要分布區域1軟土不震陷區軟土厚度不大于3 m130天河區;越秀區;海珠區北部與西部;荔灣區西南部2輕微震陷區軟土厚度3^9 m,埋深大于3 m10.8荔灣區北部與南部鄰近珠江處3中等震陷區軟土厚度3^9 m,埋深不大于3 m;或軟土厚度大于9 m埋深大于3 m70白云區;荔灣區由北往南貫穿10 km寬3 km;海珠區瑞寶、南洲、華州一帶4嚴重震陷區軟土厚度大于9 m埋深不大于3 m1.2荔灣區茶滘;海珠區華州以西5無軟土區下伏地層無軟土層58越秀區中北部;天河區林和西、天園、珠吉等地;海珠區中部;荔灣區白鶴洞;白云區金沙

表2 廣州城區潛在軟土震陷危害程度評估結果(基于軟土物理指標)

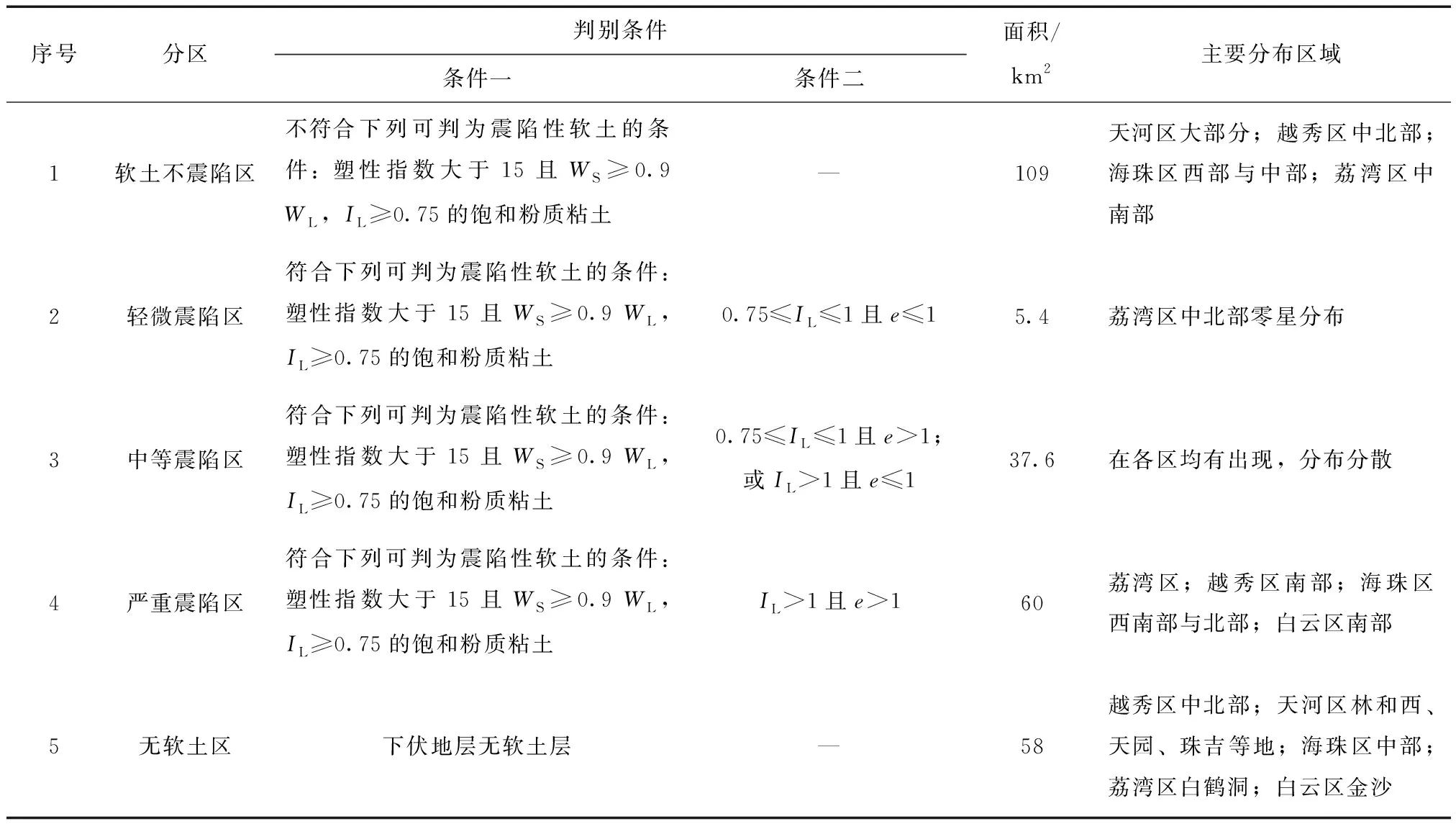

本文利用軟土的液性指數、孔隙比等物理指標,根據表2所示條件,評估了Ⅷ度烈度下研究區內潛在軟土震陷的危害程度(圖4b)。由圖4b可見,廣州城區內,近40%的面積在強烈地震時(Ⅶ度烈度下)可能產生軟土震陷。與圖4a相似,震陷區主要集中在研究區的西部和南部,但震陷范圍更大。其中嚴重震陷區達60 km2,呈大面積連續分布,主要分布在荔灣區、越秀區南部、海珠區西南部。中等震陷區則分布分散,斷續出現,在各區均有分布。輕微震陷區分布范圍小,在荔灣區中北部零星出現。而天河區大部分、越秀區中北部、海珠區西部與中部、荔灣區中南部為軟土不震陷區。

6 結論

本文利用高密度分布的近12 000個鉆孔,詳細分析了廣州城區軟土層的空間分布特征,并對廣州城區軟土震陷的危害程度進行評估,結論如下:

(1)廣州城區內的軟土主要為淤泥、淤泥質土,大部分地段為單層,埋藏淺,在研究區的南北兩側較深。另外,軟土層的厚度較大,而且研究區南部、西部的厚度比中部、北部的厚度明顯大,靠近河流岸邊的厚度比遠離河流的厚度小,同時還呈現出2個沉積中心。

(2)在強烈地震時廣州城區內部分區域可能產生軟土震陷。軟土震陷區主要集中在研究區的西部和南部,震陷性在空間上呈現出輕微、中等、嚴重等不同危害程度。