伯父是如何當支部書記的

□ 夏柱智

從群眾中來、到群眾中去,才能成為一名合格的村支書,

1975年—1985年,伯父任大隊黨支部書記。這期間是中國政治、社會發生巨大變革的時代。我回到家鄉時,經常聽他講過去當黨支部書記的故事。

做一個支部書記并不容易。伯父當支部書記,既講究策略和方法,又堅守原則。他既是溝通國家與群眾的“紅”干部,又是做群眾工作的“土干部”。按照他的話來說,做工作“既不左又不右”

他善于超越個人來思考集體和國家問題,把社會主義的原則貫徹到工作中,堅持實事求是。他善于做群眾工作,與群眾在勞動和工作中打成一片,也因此深得群眾尊敬,直到現在仍然是村里群眾尊敬的“老支書”。

干部要承擔更多的義務

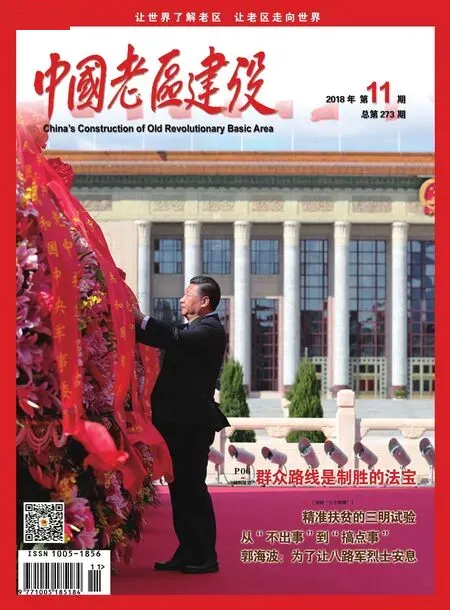

伯父是上世紀60年代的大學生,大學期間曾去北京參加天安門游行,見過毛主席;干大隊黨支部書記時,把家鄉農村建成了一個“紅村”。

伯父當時在村里很有威信,老百姓遇到糾紛,都找他來處理。他說干部的威信來自于群眾,是在與群眾接觸中獲得的,是干部賴以治理村莊的資源。

他回憶說:集體時代的干部是非常操心的,當干部沒有額外的報酬,與群眾一樣勞動掙工分。那時的生產隊長除了要和群眾一起勞動以外,每天要給社員排工,派人上工,要參加村里的會議。大隊書記除了參加本生產隊勞動,還要參加所蹲點(監督)大隊的勞動。

他回憶說:當年干部與群眾的權利是平等的,干部要承擔更多的義務,這是革命的要求,也是大隊管理體制的要求。干部從群眾中來,且要與群眾一起勞動,群眾對干部不滿,還可以把干部“趕下臺”。

棚架綠化主要是在構件不同的棚架下端種植攀援類植物,棚架綠化的植物布置與棚架的功能和結構密切相關。通常情況下,棚架功能分成兩種,即經濟性和觀賞性,在對經濟性植物進行種植時,可以選取葫蘆、蔦蘿等植物,在對觀賞性植物進行種植時,則需要選取一些開花觀葉植物,進一步提高觀賞效果[3]。在結構上,不同的結構選取的植物種類也有較大的差異。如果棚架是由磚石或者是混凝土結構構成的,則可以種植紫藤、凌霄等植物,如果棚架是由竹、繩等結構制成,則宜選用牽牛花、啤酒花等攀援植物[4]。

為弱勢群體說話

伯父任職期間不注重形式主義,注重實質的社會主義公平,為弱勢群體說話。

他說:“不能讓一個人餓死,餓死人不是社會主義。”

上世紀70年代末,服刑的馬姓村民回村。他生病了,癱在家里,五個孩子也眼看快要餓死了。當時,許多干部認為不能照顧這樣的人。伯父則認為,讓他和孩子們生存下來是一個底線。于是,伯父號召全村每人捐獻一斤糧食給這個家庭,幫助他們渡過了難關。

其實在集體時代,勞動分配原則是體現了人人平等的。分配原則也體現了集體對人口生存底線的兼顧。在集體擁有可分配的其他資源時,也是優先照顧弱者。

當年,村里在考慮學校招考的指標分配時,伯父就主張讓兄弟比較多的一戶村民家孩子去,不同意鄉干部的侄子去。

在伯父眼里,社會主義一個具體的含義就是“為弱勢群體說話”。在一個物質匱乏的社會里,為弱勢群體說話就是保護他們最基本的生存權利。

依靠群眾,為了群眾

群眾路線是伯父的治村原則之一。“一切為了群眾”“從群眾中來,到群眾中去”。大家一起勞動,經常召開社員大會,增進了解。

當年的村干部對村里的每一個人都熟悉。這種熟悉不是靠攀交情,而是深入農戶家里,與群眾一起參加勞動,主動接觸群眾獲得的。

在處理糾紛時,伯父多次講到了“知彼”,就是借助熟人社會的資源。當年伯父對村莊300多農戶的基本情況都摸得很熟,什么人什么性格都很清楚,基本的社會關系也很熟悉。這在處理糾紛時非常有用。

有一年,紅村里要抽水抗旱,而從大湖引水進紅村的港渠要經過向村。可是,向村人三番五次堵塞排水渠,造成嚴重的后果。

為解決糾紛,伯父摸清了向村隊長和副隊長的人際關系網:向村隊長是紅村馬家灣的女婿;副隊長是紅村柯家灣的女婿。有一次,向村副隊長夫婦領人塞渠,伯父呵斥副隊長夫婦道:“以后還想去柯家灣不?”

伯父知道副隊長已無其他支持:隊長受制于馬家灣不會出面。這次糾紛最終以簽訂協議,向村正式表示不再塞渠結束。

當然伯父也知道要“禮尚往來”。后來向村隊長借紅村的大型抽水機時,紅村免收折舊費,也給了他們面子。

一個有趣的對比是:伯父后來調出紅村,因后任的支部書記無力維持先前定下的協議,又出現了塞渠糾紛,最終紅村與向村還發生了斗毆事件,打傷了數人。但是根據先前定下的協議,向村塞渠造成一切后果均由他們自己承擔。這一次糾紛之后,向村就再也沒有塞渠阻礙抗旱。

以理服人,情理兼顧

在上世紀70年代末,伯父解決了一件侄子打叔伯的事件。

日新是放回來的勞改犯,他侄子光譜是生產隊長。平日里,日新到處游蕩不干活。有一次,光譜因此事和日新爭執起來。日新便要和光譜的另一位叔伯一起打光譜。光譜逃回家,日新又追到光譜家。當光譜開了道門縫,打算看看外面形勢時,日新的頭探了進去,光譜一拳頭打過來,打掉了日新三顆門牙。

事后,日新找伯父來評理,他認為侄兒打了叔伯,當支書的伯父一定會為他說話。不過他落了空。伯父表現了一個共產黨干部的說理方式。

伯父問日新:“是共產黨政權大還是族權大?”日新當然明白政權大過族權。

然后伯父說,“那么隊長作為黨的干部,代表的是政權,你不出工干活有沒有權力罵你?”

伯父又說道:“你是光譜的伯父,在族權的意義上光譜不能罵你、打你,但是光譜作為隊長,他怎么沒有權力罵你。”

然后伯父說:“這件事光譜是被動的。你追著打光譜,光譜打開門打掉你的三顆牙是被迫自衛。”

這樣,伯父就把這件事提升到了現代的革命政權與傳統的族權比較的層面上,利用熟知的政權與族權誰管誰的道理,說服了日新,理直氣壯地維護了基層政權的權威和生產隊長的權力。

伯父的以“理”服人,不是硬邦邦地、教條化地說理,是帶有感情的說理。如果感情完全代替了道理,只能讓人感動,不能讓人信服,這不是“以理”服人。以“理”服人核心是說理,輔之以情。?