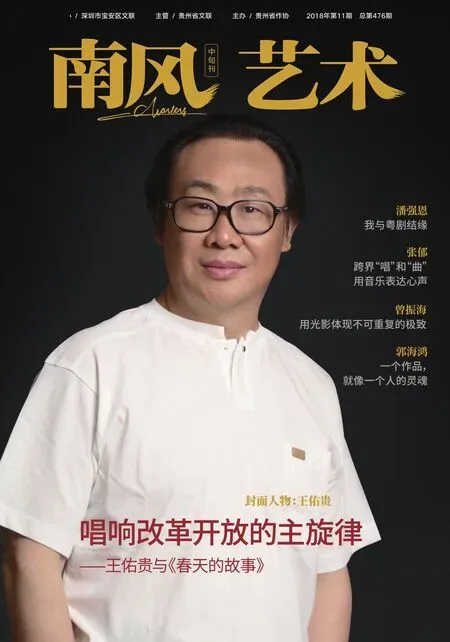

曾振海用光影體現不可重復的極致

文/盛非

捕捉底層令人淚流的感動瞬間

曾振海出生在海南很普通的工人家庭。

1984年,曾振海18歲,在農場參加了工作。工余時間,他自學新聞學專業,其中有一門新聞攝影的選修課,為此,他買了一個相機,寧波產的美樂牌手動相機,60元。這對于一個普通家庭來說是筆大支出。那個年代,大家都還在為溫飽問題發愁呢。

1988年,曾振海來到深圳,輾轉在各個工廠之間,做過工廠統計員、操作工、文員、業務員、搬運工、車間主管等。1992年,他在一家酒店打工,每月薪資240元。他花了近3個月的工資,從一家照相館買了—部680元的海鷗相機。抱著這部相機,他開始嘗試拍身邊的同事、朋友、老鄉,用鏡頭記錄他們的工作、生活狀態,并且嘗試將這些照片沖洗出來,裝進信封,投寄給南方各大媒體的相關副刊、攝影版面。攝影照片陸續刊發在南方的各大媒體上。這成了曾振海持續攝影的最大動力。他開始十卷十卷地買回膠卷,一沓一沓地買回信封、郵票,下班了就抱著相機,不計成本地到處拍,拍完沖洗好即投寄出去。

就是這段時間,他拍下了獲獎無數的作品:《寫家書》。他說:“很多照片,拍的時候真沒想那么多,也沒有覺得特別好,只是回過頭來看時,才發現它的好。我很遺憾,跟《寫家書》里的當事人分開后,再也沒有聯系上。”

憑著“幾袋子發表的攝影作品”,曾振海進了一家待遇不錯的單位,從事宣傳、攝影等工作。工作的穩定和收入的增加,并沒有讓他放棄對身邊人群的關注,相反他有了更多的時間和精力。

曾振海攝影題材很豐富,他眼中不只是繁華的高樓和流彩的路面,不只是滿眼風景和一江碧水,他經常把眼光集中在城市里的“底層人”身上,捕捉那些蘊藏在底層生活中的感動瞬間。這些作品是在中國經濟建設和改革開放的時代背景下,攝影師對城市底層人群生活的同情所激發拍攝的,這些作品在表現他們生活艱辛的同時,也流露出攝影師柔軟的人文情懷。

在曾振海看來,外來勞務工不只是值得同情對象,更是值得贊美和頌揚的主體,他們對城市發展和維持城市運轉付出了辛勤的勞動,并通過勞動獲得生活資源,努力奮斗,在城市里不卑不亢地活著。

曾振海指著一張照片,上面是裸著上身在地下工作的兩個年輕人,他介紹說:“這是2008年照的,梅龍大道地下排水管頂管施工的場景,工人們每天一點一點地頂著、挖著。早晨要進去先放鴿子,鴿子飛出來了,說明安全,就可以下井。下井時,先下到地下30米,之后沿管行走192米。一路沒人,一個也沒有。進去之后,真是叫天天不應,叫地地不靈。然而,他們就在這里工作,真是不容易。”曾振海說話間搖著頭。我仔細端詳起照片來,畫面上,兩個小伙子撐著鐵鍬,一個低著頭,一個望著鏡頭,兩人的臉上都掛著樸實的笑容,露出雪白的牙齒。頭頂上是耀眼的燈光。

“別看他們笑得開心,是被我調侃的,苦中作樂。”曾振海強調說。

問到為什么他拍到的勞務工臉上總是掛著微笑時,曾振海說只有靠近他們,沒有距離感了,就自然了。走到對方的心里,才能拍到精氣神。然后,他指著一張合影說:“這是平巒山公園建設時拍的。”畫面上,一排人赤著腳,褲管上、腳上、手上糊著黃泥,一個個質樸的面孔憨態可掬。曾振海說,把照片洗出來送到他們手上時個個都很開心,要知道他們照一張照片并不容易。

“他們在城市建設中做出了偉大貢獻,沒有這群人在城里勞動,就不會有都市的繁華和舒適。他們不是滄海一粟,而是城市的建設者和國家建設力量的中堅。”曾振海說。

地下工作

回首攝影歷程,談及這么多年拍攝底層的理由,曾振海說,當初無意識走上了這條路,為拍而拍,直到上了路,才意識到,生活在底層的人群還不曾被主流媒體關注,而這些人群發出聲音的渠道和力量有限,他想幫他們發聲,雖然這聲音有些微弱。

曾振海拍攝過的人不計其數。他拍攝過蜘蛛人、搬運工、服務員、紡織工、建筑工、電焊工、流浪歌手、自由職業者……他用鏡頭捕捉或日常或開心或心酸的瞬間,用這些瞬間折射出生活。

有人評價他的作品:“每一幅作品都飽含深情,都彌漫著這樣一種情緒:你的幸福是我的幸福,你的痛苦是我的痛苦。”

曾振海說,對于底層的拍攝,他會堅持到底。他說他是一個草根的攝影者,他堅信影像是屬于普通人的。迄今曾振海已經舉辦過一次個人攝影展,出版過一本個人攝影集《浮萍無根》。

寶安中心區雛現 2003年6月攝

記錄寶安日新月異的偉大變遷

曾振海還關注著寶安日新月異的變化,他說,作為一名攝影者,作品應該關注社會歷史發展,記錄時代的偉大變遷。

“對于我而言,拍攝首先不是獵奇,也不是養眼而不走心,是要接地氣。我希望我的影像能夠具有價值,能夠記錄即將消失的民族文化和時代變遷,將真切的風土人情呈現出來。”他說。

在曾振海的相冊里,有很多文件夾,其中照片較多的是寶安的民俗和變遷。他的新浪博客有一個“深圳物語”的專欄,收錄深圳相關的影像。他工余大部分時間都撲在攝影上,不是外出攝影,就是在家里整理照片。尤其是早些年,要洗照片,底片也要留,每張底片下還得寫備注,整理照片經常弄到晚上十一二點。對于老照片,這些年又重新整理了一次,掃描,存成電子檔,編號入冊。

曾振海說:“早年拍寶安中心區的時候要爬上到南山。那時候沒有高樓。”他常常一個人爬上南山,他說拍一張好的照片,不光要有經驗,還要有運氣。要提前一個小時找個好點,等在那里。對天氣的選擇也很有講究,碰到漲潮的時候海上才有水,時間上也要做好選擇,不能逆拍。

灣區新城 2017年攝

2017年9月,青海德令哈,操控無人機

“拍夜景時更是要把握時間,最佳拍攝時間就那么幾分鐘。”曾振海多次拍過創業立交,試過很多點。他說上寶暉大廈26樓拍過,中國電信大廈28層拍過,廣場大廈樓頂也拍過,最后找到一棟最不起眼的居民樓,在樓頂拍攝效果最佳。當時跟城管聯系,開好燈,非常璀璨。

曾振海的相機見證了改革開放以來寶安發生的翻天覆地的變化。他感嘆道:“寶安中心區之前是一片海灘,現在高樓林立,要拍最好是航拍,但航線在那里,不準拍,無人機根本飛不起來。寶安我最熟悉了,每過一段時間就要走訪寶安一次。很多公園都有新舊對照照片。這些年變化真大呀!”

表現不完美中的完美

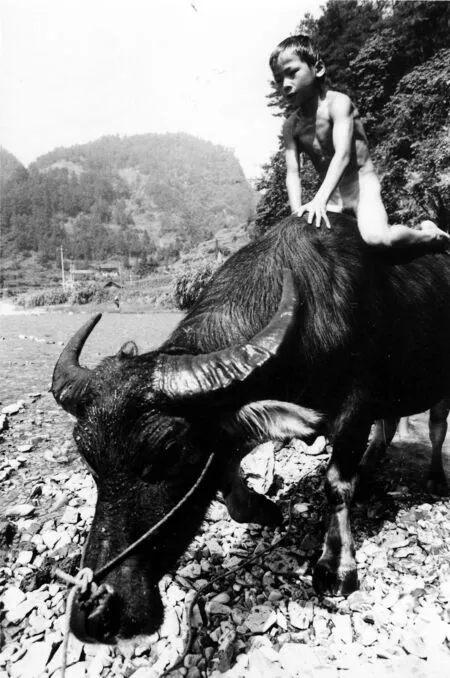

曾振海還特別喜歡捕捉孩子的童真。“看到他們真實質樸的面孔,心里特別寧靜。我喜歡記錄她們明亮的眼神和專注的樣子。當我把鏡頭對準孩子,其實是對準了我自己的內心。”曾振海說。

戲水童年組照 (2002年8月攝于 貴州凱里)

攝影和任何藝術形式一樣,要把攝影師自己身上的一部分剝下來,添到照片里。添得越多,相片就越活。這樣的能量轉移,攝影師是要付出心血代價的。所以愛得越深,愿意付出的心血甚至靈魂,也就更多,相片也就越活。“我希望把畫面的表達,最終回歸到情感,我把情感放第一位。”當畫面有了真實有愛的情感,這樣的作品總讓人過目難忘。

如今,很多攝影師作品不再像從前那樣依靠攝影師的眼睛去發現自然的光影、情感、肢體動作和瞬間,而是被越來越強大的器材取代。科技發展到今天,幾乎人人都有一部智能手機,相機單反現在隨著時代的潮流也開始逐漸普及了。問到手機對攝影的影響,曾振海不無困惑。他說,現在拍的東西報社都不要了,拍了也不知道干啥用,只是習慣地留著。

“在我看來,技術其實不太重要,藝術也不那么重要,器材更是如此,太看重器材,就變成器材愛好者了。我喜歡‘活’著的照片,表現不完美中的完美,還原真實的生命狀態。真實的東西也許在某個層面上不夠完美。但它在某一處、某個瞬間、某個細節上體現著不可重復的極致。”

寫家書 1994年攝于深圳寶安西鄉

戲水童年組照4