基于熱泵技術南方電廠循環水余熱利用研究

袁 方, 洪杰南

(國家電力投資集團江西能源銷售有限公司, 南昌 330096)

目前我國能源綜合利用率不超過40%,比發達國家低約10%,極大地浪費了資源。對于能源消耗大戶的火力發電廠來說,其燃料燃燒總發熱量中電能的轉化率只有35%~40%,而其余大部分的熱量主要通過鍋爐煙囪和循環水冷卻塔散失到環境中[1-2],其中通過冷卻塔流失的熱量又占絕大部分[3]。電廠凝汽器循環冷卻水的出水溫度比江河水溫一般高出10 K左右,在電力生產過程中汽輪機的冷端損失不可避免,如果可以通過其他方式加以回收利用,能夠提高電廠的發電效率、降低煤耗,同時減少對環境的熱污染。

隨著居民生活品質的提升,日常生活及輕工業生產過程中對中、低溫熱能的需求越來越多,許多工業生產過程都需要低品位的熱能,如果利用熱泵技術將低品位的電廠余熱提高品位向這些工業用戶供熱,將會降低大量的燃料消耗,能源的綜合利用率將得到有效提高[4]。

1 熱泵技術原理

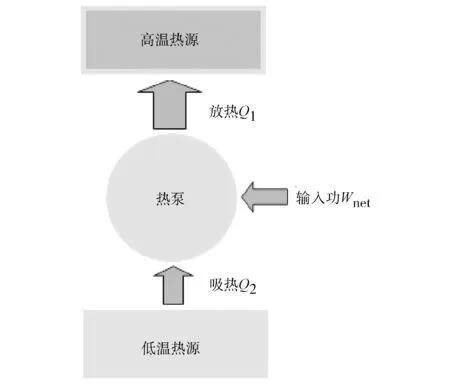

根據熱力學第二定律,不可能把熱從低溫物體傳到高溫物體而不引起其他變化,即熱量不會自發地從低溫物體傳遞到高溫物體,若要使熱量從低溫物體傳遞到高溫物體,則需要付出一定的代價。熱泵的基本原理是基于逆卡諾循環,在小部分驅動能量的作用下,將熱量從低溫熱源傳遞到高溫熱源:在制冷模式下,吸收房間內的熱量使室內溫度降低;在制熱模式下,從外部環境中吸收熱量傳遞到房間內,使室內溫度升高[5-6]。由于熱泵起到的其實是搬運能量的作用,因此熱泵的能效比可以大于1,最高可達5~6,熱泵技術原理見圖1。

圖1 熱泵技術原理

2 基于熱泵技術的循環水余熱利用方式

2.1 吸收式熱泵

電廠內采用吸收式熱泵,利用蒸汽對冷卻循環水余熱進行熱回收,制備高溫熱水,通過管網輸送至能源站,能源站內利用電廠高溫熱水來制冷制熱。

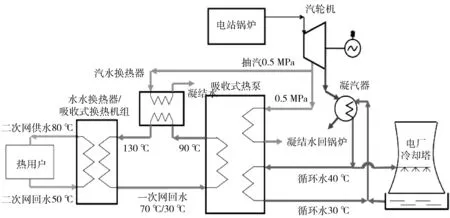

對于電廠內部高溫熱水的制備,主要以高品質蒸汽作為驅動能源,在電廠內部采用吸收式熱泵機組對冷卻塔循環水熱量進行回收,并進一步通過蒸汽對高溫熱水進行加熱,向外提供高溫熱水;驅動熱源采用電廠蒸汽,蒸汽壓力為0.5~0.8 MPa。主要流程見圖2。

圖2 吸收式熱泵提取循環水余熱集中供能流程圖

以蒸汽作為驅動能源,利用吸收式熱泵機組回收電廠循環水余熱,將高溫熱水回收升溫至90 ℃,然后利用汽水換熱機組中的蒸汽將90 ℃的熱水繼續升溫至130 ℃,接著將其通過管網輸送至新城各個能源站制冷制熱,隨后70 ℃熱水通過管網返回電廠,如此循環。若在能源站增設吸收式大溫差換熱機組,可將一次網回水溫度降至30 ℃左右,拉大一次側熱網供回水溫差,大幅提高管道輸熱能力,增大供能面積。

該方式在山西大同等地已得到了廣泛的應用,在熱電廠無需擴容的情況下大大增加了其供熱能力,減少了大氣污染物的排放,有效緩解了北方供暖季節環境質量問題[7-8]。但該方式由于電廠內部和能源站內部都需要增設吸收式熱泵機組,導致投資增大;且對于夏季有集中供冷需求的南方地區,吸收式溴化鋰制冷機組的效率偏低,夏季供能成本較高。

2.2 水源熱泵

水源熱泵是以地表水或人工再生水源的低品位熱能,利用熱泵技術,以消耗少量電能為代價,實現熱量從低品位熱能向高品位熱能傳遞的一種技術[9]。

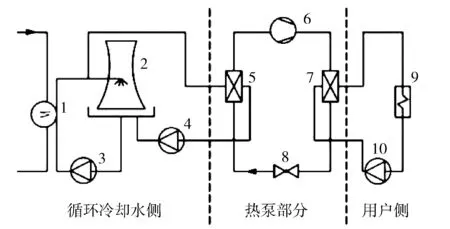

電廠循環冷卻水水溫相對于江水溫度高出8~10 K,在熱泵系統制熱工況下,水源溫度升高可以提高換熱效率,進而提高熱泵機組的制熱能效比,熱泵機組因此可以降低電能的消耗。進入水源熱泵釋放完熱量的這部分循環水溫度比經過電廠冷卻塔冷卻的溫度低,因此凝汽器循環水的進水溫度比改造前低,汽輪機凝汽器的真空度得到了提升,使得汽輪機的通流量增加,增大了發電功率。電廠不再需要通過冷卻塔對循環冷卻水降溫,節省了冷卻塔的電能消耗。提高水源的取水溫度,可以提高主機的換熱溫差,在相同的取熱量下可以降低水源水的取用量[10]。因此,電廠的循環冷卻水廢熱資源的利用可以有效地減少水資源和電能的消耗。水源熱泵冬季利用電廠循環水制熱的原理見圖3。

電廠汽輪機排汽在凝汽器中凝結放熱,循環冷卻水吸收排汽的汽化潛熱后溫度升高,從凝汽器出口引出一部分循環水經輸水管道到達蒸發器,釋放完熱量后回到循環水池;另一部分按原有路徑進入冷卻塔,與空氣換熱降溫后回到循水池。水源熱泵工作介質在蒸發器中吸收循環水的余熱后,通過壓縮機的作用,提高溫度和壓力,在冷凝器中將熱量傳遞給熱網回水,后在節流閥的作用下,降低溫度和壓力,回到蒸發器中繼續吸收循環水余熱,進行下一次循環。熱網回水在冷凝器中吸收水源熱泵工作介質放出的熱量,溫度提升后進入用戶側的換熱器換熱,釋放完熱量后回到冷凝器中繼續下一次循環。

1—凝汽器;2—冷卻塔;3—循環水泵;4,10—水泵;5—蒸發器;6—壓縮機;7—冷凝器;8—節流閥;9—散熱器。

圖3 水源熱泵提取循環水余熱集中供能流程圖

對于夏季有供冷需求的南方地區可將水源熱泵機組切換為制冷模式,在能源站就地建設冷卻塔或取江水作為冷源進行制冷。

3 利用電廠循環水余熱集中供能的技術方案

利用熱泵技術回收電廠循環水余熱用于區域集中供熱在北方已有了大量的成功案例,但由于北方基本無集中供冷需求,因此利用電廠循環水供冷的工程案例目前并無相關報道。而對于南方有些地區,冬季濕冷、夏季炎熱,居民既有集中供暖的需求,也有集中供冷的需求,因此針對回收電廠循環水余熱用于南方地區集中供冷和供熱研究是非常必要的。

針對南方某一規劃進行集中供冷和供熱的新城(集中供能規模為:規劃建筑面積950萬m2,冬季裝機供暖負荷約為233 MW,夏季裝機供冷負荷約為380 MW,供冷時長為4.5月,供熱時長為3月),利用距離新城8 km左右的一大型火力發電廠作為熱源點,回收電廠的循環水余熱,同時考慮利用新城周邊的江水資源,設計了以下三個集中供能方案:

(1) 利用電廠循環水余熱的水源熱泵方案(方案一)。

新城能源站采用電壓縮式冷水機組和水源熱泵機組,冬季將電廠循環水通過管道輸送至新城能源站,利用電廠循環水作為熱源制熱,夏季利用能源站冷卻塔作為冷源制冷。

冬季電廠循環水平均溫度為25 ℃,不受天氣條件影響,比冬季江水溫度高約17 K,不僅使得供能系統制熱效率高、供熱成本低,還能保證供熱可靠性。夏季能源站制冷采取就地冷卻塔冷卻,冷卻塔可根據冷負荷的情況靈活配置,與制冷主機的匹配性更好,同時冷卻塔投資成本也更低。

(2) 利用電廠循環水余熱與新城江水的水源熱泵方案(方案二)。

新城能源站采用電壓縮式冷水機組和水源熱泵機組,同時建設電廠循環水管網系統和新城就地江水取水及江水循環管網系統,冬季利用電廠循環水作為熱源制熱,夏季利用江水作為冷源制冷。

該方案冬季利用電廠循環水制熱效率高,夏季利用江水制冷的效率也很高,但因需要建設電廠循環水和江水取回水兩套水系統,使得投資增大。

(3) 利用電廠蒸汽與循環水余熱的吸收式熱泵方案(方案三)。

在電廠內部設置吸收式熱泵機組,提取循環水余熱,從電廠引出高溫熱水(雙管制)主管道至新城,能源站接入高溫熱水管網,能源站內配置熱水制熱系統,冬季直接利用高溫熱水,通過水水換熱機組制備空調熱水;電廠至能源站的高溫熱水供水管按照蒸汽管道標準設計,夏季則通過高溫熱水供水管將電廠蒸汽輸送至能源站,能源站內配置蒸汽與電制冷系統,通過蒸汽驅動型溴化鋰吸收式制冷機組串聯離心式冷水機組的制冷系統制備大溫差空調冷水。

該方案同時利用了電廠的蒸汽和循環水資源,電廠熱能利用率較高,主管網供回水溫差較大,管徑可有所減小;但系統復雜,占地面積大,熱源改造投資較大,造成總投資增加,同時溴化鋰機組效率比離心式機組低,夏季供冷成本較高。

4 經濟性對比

4.1 投資比較

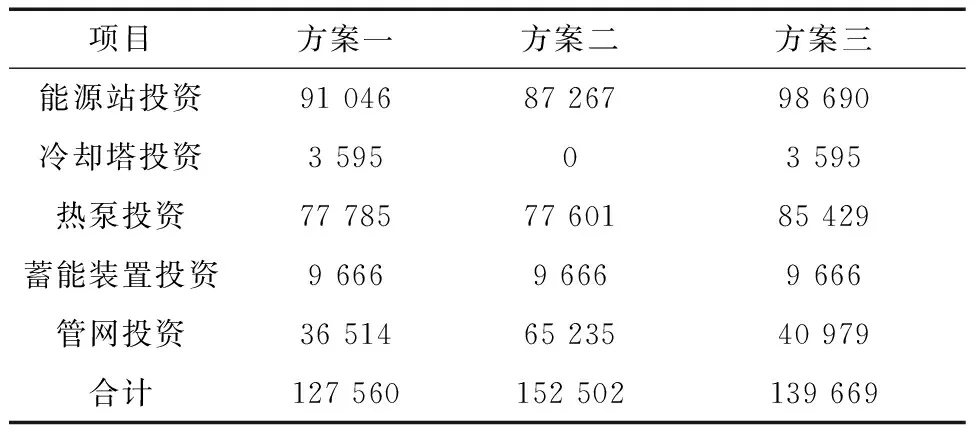

根據現行有關文件及該工程的相關資料,對三種技術方案的投資進行了估算(見表1)。

表1 三種技術方案投資 萬元

三種方案中方案一的總投資最低,方案三次之,方案二最高。方案一總投資最低的主要原因是該方案夏季不需要增加江水取水設施,同時冬季電廠內部不需要增設吸收式熱泵機組。

4.2 經濟評價

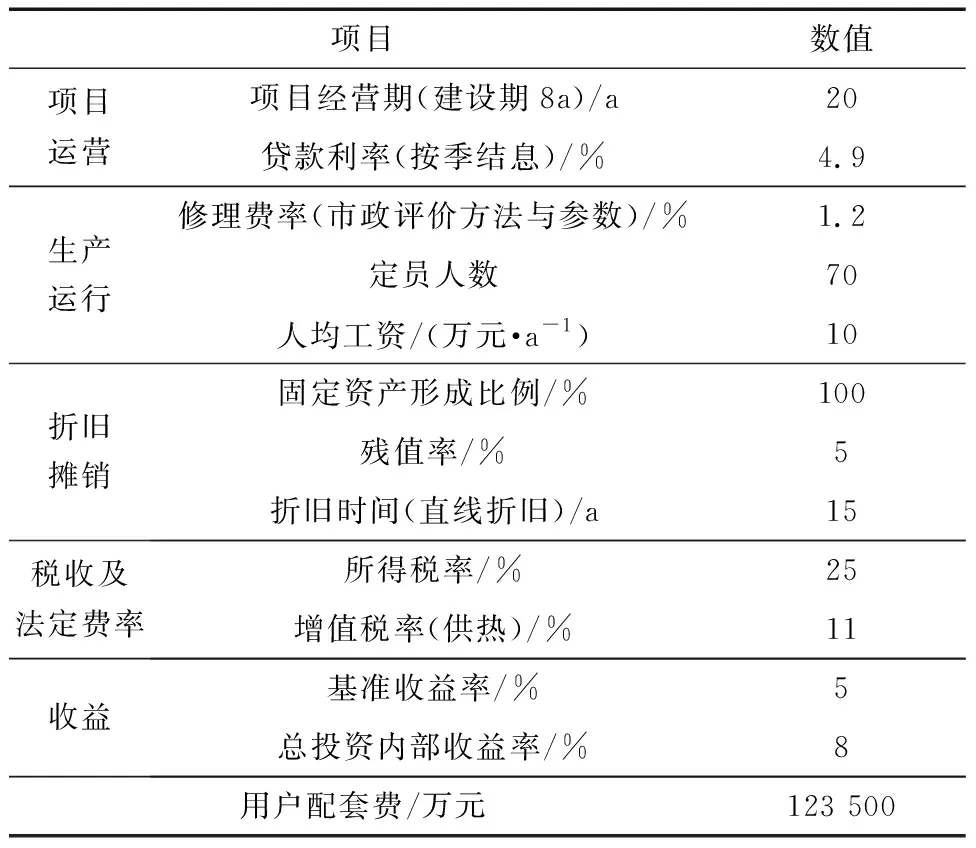

對三種方案進行財務評價,結果見表2。

表2 財務評價主要參數

根據表2的主要參數,用戶的供能配套費按130元/m2進行收取,項目的總投資內部收益率按市政公用事業規定的最低收益率8%進行測算,反推用戶的供能價格。按85%入住率、90%收費率計算出三種方案的供能價格見表3。

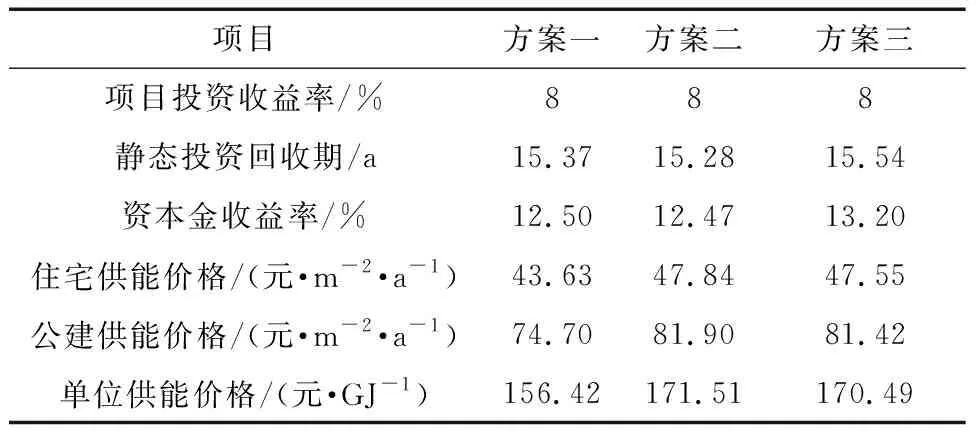

表3 三種技術方經濟評價

由表3可知:在相同的邊界條件下,方案一的供能價格最低,用戶受惠程度最大,最能體現集中供能項目作為市政基礎配套設施的公益屬性,因此從經濟性方面建議采用方案一作為新城的集中供能方案。

5 結語

對既有供冷需求又有供熱需求的南方地區,利用水源熱泵技術回收電廠循環水余熱進行集中供能比利用吸收式熱泵技術更有優勢。

針對南方某一規劃進行集中供冷和供熱的新城,基于電廠的循環水余熱和新城周邊的江水資源,設計了三個集中供能方案,通過對三種技術方案進行技術和經濟對比分析,可以得出以下結論:

(1) 三種方案在技術上均是可行的,利用電廠循環水余熱的水源熱泵方案夏季能源站制冷采取就地冷卻塔冷卻,冷卻塔可根據冷負荷的情況靈活配置,與制冷主機的匹配性更好,同時冷卻塔投資成本也更低。

(2) 利用電廠循環水余熱的水源熱泵方案總投資最低,同時用戶的用能價格也最低,更能體現集中供能項目作為市政基礎配套設施的公益屬性。

綜上所述,建議選用利用電廠循環水余熱的水源熱泵方案作為該新城的集中供能技術方案;同時該技術方案具有一定的創新性和推廣價值,可在類似項目中進行應用和借鑒。