從能量角度思考癌癥

美國癌癥協會在2010年公布的《Cancer Facts&Figures;》中預計美國在2010年約有150萬例的癌癥新病例,其中30%的病例與吸煙直接相關,35%與營養、運動、肥胖、吸煙、超重、飲酒、攝入牛羊肉和加工肉類、水果蔬菜和膳食鈣 攝入量低、紫外線輻射暴露、特定感染直接相關。僅有15%的致癌因素是遺傳性的,超過85%都是生活方式致癌因素,是可以通過我們的改變而預防的。2006年世界衛生組織將“癌癥”定義為可控制的慢性疾病。隨著醫學技術的發展,癌癥的本質是什么呢,我們該如何全面提高對癌癥的認識,遠離癌癥風險,做好癌癥的防治?臨床醫生和患者一起建立起牢固抗癌戰線,戰勝一場沒有硝煙的健康保衛戰。

基因突變是細胞異常代謝和分化中表現出來的現象,而非腫瘤的本質

目前的基因學說正面臨著更多的疑問,已經有人來挑戰基因突變學說,他們認為,不能用基因突變學說解釋所有腫瘤現象,也不能用靶向藥物治療所有腫瘤疾病。美國國立衛生研究院院長(NIH) Francis Collins是著名基因學家,也是國際人類基因組學項目(Human Genome Project)領軍人物。他認為單純從基因突變角度已經不能解釋腫瘤的發生、發展,基因突變只不過是細胞異常代謝和分化中表現出來的現象,而非本質。

在程書鈞院士主編的《癌前病變和癌前疾病》緒論中寫到:研究發現,相同病理類型的腫瘤在不同個體之間,其基因突變譜有很大差異。從單個基因突變到幾個基因異常改變的簡單疊加,都難以解釋人類腫瘤的發生、發展及其復雜的臨床表現。分析近年來大規模的人類腫瘤基因研究資料,提示腫瘤的發生、發展可能不是相關基因異常改變的疊加作用的結果,而是細胞生長、分化等通路基因群網絡系統功能異常,驅動正常細胞向癌細胞發展。

患同一類型腫瘤的不同個體之間,基因突變譜差異很大,這是造成相同病理類型的腫瘤具有不同臨床表型的生物學基礎,也是同種腫瘤不同個體之間對相同治療反應不一樣的重要原因之一。在同一個體的原發與轉移腫瘤之間, 甚至同一個體同一腫瘤內不同細胞之間,基因突變差異亦相當大。而同一腫瘤不同部位的組織還可以呈現出預后良好和不好的基因表達特征。大量的臨床研究及基礎研究資料使人們有理由相信,癌變是一個多階段的發展過程,癌前病變的另一個特點是有一定的可逆性,如宮頸癌。

能量是一切生命現象原動力

諾貝爾物理獎獲得者、量子力學奠基人之一薛定諤教授在《生命是什么》一書基于量子力學研究生命系統整體運行規律,生命體是由數以萬億計的細胞、高分子、小分子及離子等大小的 “粒子”組成。生命現象運行規律必然遵從量子力學理論。他把生命體看成一個物理系統,也是一個能量系統,還是一個信息感知與處理系統。基于基本的物理學定律,指出生命是一個具有機體“有序性、規律性”機制的能量系統, 新陳代謝生命是自然界中最為奇妙的現象。經典物理學已經無法說明基因的穩定性,基因表現出來有規律的活動,有近乎奇跡的持久性和穩定性,量子論可以說明基因的穩定性,量子理論可以解釋基因的穩定性,確切地說遺傳機制是建立在量子理論基礎之上的,DNA復制的錯誤率往往小于十億分之一,極高的復制精度, 得以讓生命一代一代傳下去,遺傳過程高度驚人的精確度無法用經典物理定律來解釋,相鄰的兩個能級之間不存在其他能態,因此認為突變符合生物學量子理論,突變的本質是基因分子的量子躍遷的結果。

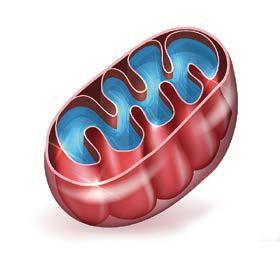

所有的生命活動都離不開能量的供應與消耗,人體能量的有效利用率也遠高于現有的人造機器。經過漫長的生物演化, 生命體的能量代謝過程變得既復雜又精妙。人體一切生命活動都需要能量,機體的新陳代謝需要能量,正如飛機、汽車能夠正常行駛,需要有能量的推動,人體細胞的發電廠就是線粒體,發電機組燃燒的是食物,制造出載能的ATP,制造的能量,構建生命體的“有序性”,維持機體物質結構和功能,維持生命物質的新陳代謝。

愛因斯坦的相對論表明,能量是自然界一切物質的基本屬性。能量在三維空間的分布特性決定了生命體中不同的器官與組織的空間結構,著名科學家奧托?瓦博格的理論認為,腫瘤的起因是線粒體缺陷而引起細胞代謝異常。線粒體基因與細胞核基因的相互關聯在疾病發生中的地位和作用越來越引起生命科學家的關注, 像兩臺汽車的發動機一樣,一臺汽油燃燒完全, 一臺燃燒不完全。

能量異常是腫瘤疾病發生的重要因素

從能量角度思考腫瘤疾病發生過程是絕對能量不足或者能量傳輸發生障礙時,在細胞營養物質缺乏的狀態下導致整體代謝紊亂、基因組不穩定及突變、細胞無限增殖,在不斷的增殖過程中,不斷產生新的基因突變,導致免疫抑制和缺失,機體器官產生實體腫瘤和轉移。大量實驗研究表明基因組不穩定與長期細胞能量代謝異常有關,腫瘤細胞中發現的基因組不穩定和大量基因染色體的缺陷都是細胞能量轉換出現障礙的繼發反應。

目前,醫院進行癌癥檢查的petCT就是應用腫瘤細胞能量代謝與正常細胞不同原理設計出來的。細胞的物質能量需求越多的組織細胞所含的線粒體數目越多。一個骨骼肌細胞約有200--300個線粒體,心肌細胞約有5000個線粒體,肝細胞約有800個。線粒體在產生能量的同時也會產生氧自由基,氧自由基過多就會損傷線粒體。線粒體具有細胞信號傳導作用,調控細胞什么時候需要分裂、什么時候開始增殖。線粒體控制細胞的增殖周期和細胞的新陳代謝,如果出現功能異常,細胞的增殖和分化就會出了問題,線粒體的再生是一個不斷融合、裂變的過程,這個過程出現問題,線粒體機構紊亂,導致心血管、內分泌、神經變性、癌癥的發生,大多數線粒體結構紊亂是由細胞環境引起的,其中主要因素就是氧化應激造成自由基增多導致細胞環境改變。

從人體能量代謝方面干預癌癥,倡導綜合治療

癌 癥 的 治 療 不 應 只 是 手 術 、化 療 和 靶 向 ,目前為止對線粒體疾病也只能做到診斷,沒有治療手段。線粒體的功能如同細胞里的發電廠,未來的腫瘤的治療應該可以嘗試從改善能量代謝角度進行研究和探討,有研究指出用正常的線粒體取代受損的線粒體可以更好預防和治療腫瘤。在無毒性的能量代謝治療方面多做有益的探索。更加全面的研究和關注腫瘤細胞能量代謝異常的理論,開發新的治療策略。

腫瘤細胞其實是正常細胞裂變過程發生突變而形成,也是在機體內、外環境的改變,細胞做出的適應,如果我們每天過度食用高脂肪、高蛋白、高糖、酒精濫用的,持續的精神緊張、壓力、焦慮、失望和難以解脫的情緒變化,過度透支我們的身體,持續的不良的內環境和外在環境的紊亂和污染,必將導致正常細胞的變異、分化。所以,癌不是局部或某些器官的病,而是全身的病,更是心靈的病。令我們恐懼的癌癥只不過是正常細胞為了適應我們自身環境的改變做出的選擇,所以變異、壞死的“癌細胞”并不是我們的敵人和疾病的本質,我們應該感謝這些以犧牲其活性和改變其代謝的細胞,提醒和警示我們改變錯誤觀念和生活方式。關于腫瘤轉移, 只不過是這些細胞變異和代謝異常出現在不同臟器,從這個角度理解,也就可以解釋癌癥轉移的患者為什么還能夠痊愈。大家都知道癌細胞不是外來的,所以我們可以認為腫瘤也是人體正常細胞對外界不良環境的適應,長期持續不良環境刺激,產生機體功能代謝失衡,導致機體異常代謝,代謝異常持續進展導致機體結構的改變,形成病理結構, 結構的改變進一步影響機體的代謝,機體整體系統無法代償代謝和機構的異常,生命現象也就終結。如果說癌癥可怕,不如說人們對癌癥的錯誤認識和態度是可怕的,因為一直把它當敵人來看待,本來變異的細胞不可怕,冠以癌癥的帽子,讓患者生活在恐懼、絕望的狀態下,進一步加重細胞內外環境的改變,也加速了疾病癥狀的進展。

應該是給癌癥這個疾病的概念重新認識和定義的時候了,人的觀念是受認知和環境的影響的,癌癥是不治之癥已經深入人心。而真實的“癌癥”,只是身體區別于正常組織的變異,是正常細胞為了適應機體外界環境的一種迫不得已的改變,所有腫瘤無一例外由我們人體正常細胞分化而來,細胞對機體的適應卻被我們的現代醫學定義為癌癥。現實人民對癌癥的認識不足, 讓癌癥患者長期處于驚恐和無助,進一步加速了患者疾病進展和生命的縮短。隨著醫學的發展和對癌癥疾病認識的深入,將會發現會有越來越多癌癥患者得到長期生存。當然對于腫瘤發生、發展有非常復雜的機制和機理,我想表達的是我們應該不要只關注腫瘤這個病變本身,而是更加關注形成腫瘤的過程,從源頭防治腫瘤疾病的發生,我們更應該改變對腫瘤的疾病對抗狀態,它是我們機體的一部分,是我們的正常細胞遭遇了不良的生存環境的一種適應的表現,我們應該懷著感恩的心態面對疾病和身體的癥狀,挖掘出真正導致機體損害的原因,和損傷的細胞一起進行改變。隨著我們機體的整體改變,改善代謝異常的細胞,這也是我們機體恢復健康的過程。

在《癌癥是一種代謝病》中,美國波士頓學院生物學Seyfride教授指出:癌癥代謝的觀點從癌癥能量代謝的角度探討了癌癥的發生和發展,把人們的視線從細胞核的DNA轉移到對慢性疾病(包括癌癥)有重要影像的細胞內器官“線粒體”上來,這種功能醫學的認識既符合現代醫學理論,也與中醫思想殊途同歸。中醫的核心就是整體觀與辯證施治。腫瘤的營養療法、腫 瘤代謝調節治療應該成為腫瘤患者的基礎或一 線治療,科學家期望通過肺癌全息圖譜,找尋到精準治療方案。(指導老師:北京中醫藥大學生命科學院副院長盧濤)

【作者簡介】

左占杰,現任武警北京總隊醫院腫瘤微創治療中心副主任,中國老年保健協會腫瘤風險評估與系統干預委員會副主任委員。榮立兩次個人三等功,一次集體三等功,參加臨床一線工作十六年, 師從中國醫科院腫瘤研究所胸外科高禹舜教授, 共同完成中國人民武裝警察部隊醫療成果三等獎兩項,參與十二五國家重點圖書出版規劃項目一項,積極參加社會活動,宣傳醫學科普理念,多次到大學、會議、機關、社區宣講科普知識,積極宣傳疾病預防知識,分享醫學理念,倡導健康生活觀念;參加北大醫學部主任詹啟敏院士組織歐美留學會醫師分會組織義診活動。2016年參與“十二五”國家重點圖書出版規劃項目一項,《縱隔腫瘤臨床多學科綜合診斷與鑒別診斷》編寫。共同參與完成國家級科研課題一項。

對于胸部腫瘤微創治療和腫瘤全程管理有豐富臨床經驗,提出了腫瘤疾病預防、治療、康復為一體的全新理念。并結合中醫、營養、心理、人文等傳統思想與現代醫療相融合的治療理念,擅長胸部腫瘤微創治療、氣管鏡檢查及氣道疾病的鏡下治療。在中國科學院副院長樊代明院士、北大醫學 部主任詹啟敏院士和協和醫學院公衛學院劉遠立院長的鼓勵、幫助下,聚集國內外腫瘤方面的上千名腫瘤方面的專家,籌備成立中國微循環學會健康評估與疾病整體醫療委員會和中國老年健康協會腫瘤風險評估與系統干預委員會,一直致力于推廣和建立健康風險評估和腫瘤風險評估體系,探討更加合理、有效的體檢篩查和疾病預警體系,將疾病防控在萌芽狀態,為人民遠離疾病的威脅,最大限度的保障人民的健康做努力。依托學會組織建立腫瘤咨詢智庫,宣傳醫學科普,傳播腫瘤疾病出現的新理論、新技術,及時為患者提供腫瘤方面的咨詢幫助,更加科學、便捷地了解腫瘤疾病最新前沿和進展,為腫瘤患者就醫提供幫助。